국가선택

국가선택

| [표 1] 국가 기본 정보 출처: 외교부 누리집 | |

| 일반사항 |

|

|---|---|

| 정치현황 |

|

| 종교현황 |

|

| 경제현황 |

|

| 우리나라 와의 관계 |

|

kotra 국가・지역정보 바로가기

(https://news.kotra.or.kr/user/nationInfo/kotranews/14/nationMain.do?natnSn=51)

• WIPO 국가정보 바로가기

(https://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_code=JP)

• 한국지식재산연구원 지식재산 동향(일본) 바로가기

(https://www.kiip.re.kr/board/trend/list.do?bd_gb=trend&bd_cd=1&bd_item=0&po_item_gb=JP)

| [표 2] 일본의 지식재산권 관련 기관 | |

|---|---|

| 기관명 | 기능 |

| 수상관저 지적재산전략본부 | |

| 내각부 지적재산전략추진사무국 | |

| 내각부 모방품・해적판대책관계성청 연락회의 | 모방품・해적판대책 |

| 경제산업성(정부모방품・해적판대책종합창구) | 지적재산정책/불정경쟁방지 |

| 경제산업성(지식재산정책/불정경쟁방지 | 지적재산정책/불정경쟁방지 |

| 재무성 세관 (세관에 의한 지적재산권침해물품 단속) | 국경단속 |

| 특허청(모방품대책) | 모방품대책 |

| 문화청(저작권) | 저작권 |

| 농림수산성(품종등록) | 품종등록, 종묘법 |

| 지적재산고등재판소 | |

• 지적재산기본법(平成 14년 법률 제122호) 제23조의 규정에 근거하여 지적재산의 창조, 보호 및 활용에 관한 시책을 집중적이며 계획적으로 추진하기 위하여, 2003년 3월 내각에 설치된 기관

• 지적재산전략회의의 역할을 승계한 기관으로, 지적재산추진계획의 작성 및 실시의 추진을 주요 업무로 함.

• 수장인 지적재산전략본부장은 내각총리대신이 맡으며, 본부의 사무를 총괄하고 소관 직원을 지휘감독함. 본부에는 지적재산전략 부본부장으로 두고, 본부장의 직무를 보조하도록 함.

• 본부에는 지적재산전략본부원을 두며, 본부원은 본부장 및 부본부장 이외의 모든 국무대신, 전문가로서 내각총리대신이 임명하는 자로 구성됨.

• 전문 사항을 조사하도록 하기 위하여 전문조사회를 설치할 수 있음.

| 현재 설치 운영 중인 전문조사회 | |

|---|---|

|

• 디지털·네트워크시대에 있어 지재제도전문조사회 (2008년 4월~)

• 지적재산에 의한 경쟁력강화전문조사회 (2007년 8월~) • 콘텐츠·일본브랜드전문조사회 (2007년 9월~) |

|

• 내각부의 특별기관으로 지적재산전략본부가 결정하는 지적재산추진계획의 책정 및 집행에 있어 각 중앙기관 사이의 조정 등을 담당함.

• 2003년 3월 1일 내각관방의 조직으로 설치되었으며, 2016년 4월 1일에 내각부로 이관됨.

• 차장 3인과 참사관 10인으로 구성됨.

• 모방품·해적판의 외국시장대책과 국경단속·국내단속에 관하여, 관련 부처가 일체가 되어 대응하기 위하여 설치된 기관

• 지적재산추진계획 2004(2004년 5월 27일 지적재산전략본부 회합 결정)에 근거하여 같은 해 7월에 설치됨.

• 내각관방 부장관보가 의장이며, 내각관방 내각심의관, 경찰청 생활안전국장, 총무성 정책총괄관, 법무성 형사국장, 외무성 경제국장, 재무성 관세국장, 문화청 차장, 농림수산성 대신장관 기술총괄심의관, 경제산업성 제조산업국장 등으로 구성되어 있으며, 독립행정법인 일본무역진흥기구 부이사장이 옵서버로 참여하고 있음.

• 필요에 따라 구성원 이외에 관련 행정기관의 직원, 전문가 기타 관련자의 출석을 요구할 수 있음

• 연락회의의 원활한 운영을 위하여 간사회를 두고 있으며, 연락회의 및 간사회의 서무는 내각관방에서 처리하고 있음.

• 경제산업성의 외국으로 산업재산권 관련 사무를 담당하는 행정기관

• 발명, 실용신안, 디자인 및 상표에 관한 사무의 수행을 통하여 경제 및 산업의 발전을 도모하는 것을 임무로 함.

• 산업재산권의 적절한 부여, 산업재산권시책의 기획입안, 국제적인 제도조화 및 개도국협력의 추진, 산업재산권제도의 개선, 중소기업·대학 등에 대한 지원, 산업재산권정보제공의 확충 등을 목표로 하고 있음.

• 특허청의 내부조직은 일반적으로는 법률인 경제산업성설치법, 정령인 경제산업성조직령, 성령인 경제산업성조직규칙 등이 계층적으로 규정하고 있음.

• 특허청장관과 함께 산업재산권에 관한 심사 및 심판에 관한 사무 중 기술에 관한 중요사항을 총괄정리하는 특허기감(特許技監)이 있음.

• 내부부국에는 총무부, 심사업무부, 심사 제1부~제4부, 심판부 및 특허청고문 등이 있음.

• 상표의 심사는 심사업무부, 디자인의 심사는 심사 제1부에서 이루어지며, 특허의 심사 및 실용신안의 기술평가서 작성은 기술분야에 따라 심사 제1부에서 제4부에서 이루어짐. 심판부에서는 심사에 대한 불복 심리 등이 이루어지며, 방식심사 및 등록 등은 심사업무부, 기타 사무는 총무부에서 이루어짐.

• 일본의 경제·산업의 발전 및 광물자원, 에너지 자원에 관한 행정을 담당하는 기관

• 경제구조개혁의 추진, 경제재정자문회의에 의한 기획 및 입안에 대한 참가, 산업구조의 개선 등의 임무를 담당하며, 지식재산권의 보호와 관련하여서는 산업재산권의 보호 및 이용, 디자인에 관한 지도 및 장려, 도용의 방지 등에 관한 임무를 담당하고 있음.

• 지식재산과 관련하여서는 모방품·해적판의 일원적인 상담창구나 기업의 지적자산의 파악·활용 등을 통하여 기업가치의 향상과 경제활성화를 실현하기 위한 정책을 시행하고 있음.

• 기업 등이 모방품·해적판에 의한 피해를 입어 법령 등의 문의나 외국정부에 대한 활동을 요구할 때 상담을 받고 관련 부처와 연계하여 회답할 수 있도록 하는 기관

• 2004년 7월에 설치된 「모방품·해적판대책관계성청연락회의」를 거쳐, 2004년 8월 31일에 개설됨.

• 내부부국에는 총무부, 심사업무부, 심사 제1부~제4부, 심판부 및 특허청고문 등이 있음.

• 모방품·해적판에 관한 메일 접수, 전화 및 면담에 의한 상담접수, 모방품·해적판에 관한 정보관리·제공 및 상기 업무의 실시상에 필요한 관계부처와의 연락 조정 등의 업무를 담당함.

• 경제산업성은 지적자산의 파악, 활용 등을 통한 기업의 경영 개선에 대하여 다양한 정책과 정보를 제공하고 있음.

• 영업비밀침해나 주지한 표지의 부정사용, 원산지의 허위표시, 형태모방상품의 판매 등의 「부정경쟁」을 규제하며, 국제약속에 근거해 금지행위를 정하고 국민경제의 건강한 발전에 기여하는 것을 목적으로 하고 있음.

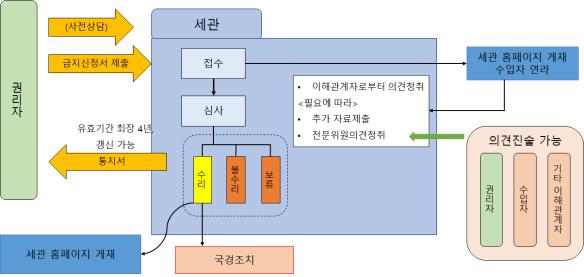

• 관세 및 내국 소비세등의 징수, 수출입화물의 통관, 밀수의 단속, 보세지역의 관리 등을 주된 목적·업무로 하는 기관으로, 재무성의 지방지분부국으로 설치됨.

• 도쿄, 요코하마, 나고야, 오사카, 고베, 나가사키, 하코다테, 무지, 오키나와 등의 9개 세관이 있으며, 이외에 세관지서, 출장소, 감시서 등이 설치되어 있음.

• 마약·권총을 비롯하여, 모방상품이나 워싱턴조약 등에 의하여 수입이 금지되거나 규제된 물품에 관한 정보와 이들에 대한 국경단속 및 관련 정보를 제공하고 있음.

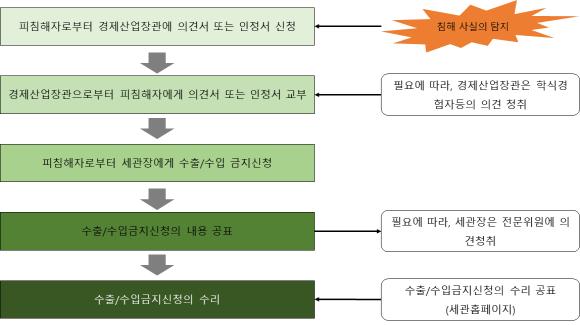

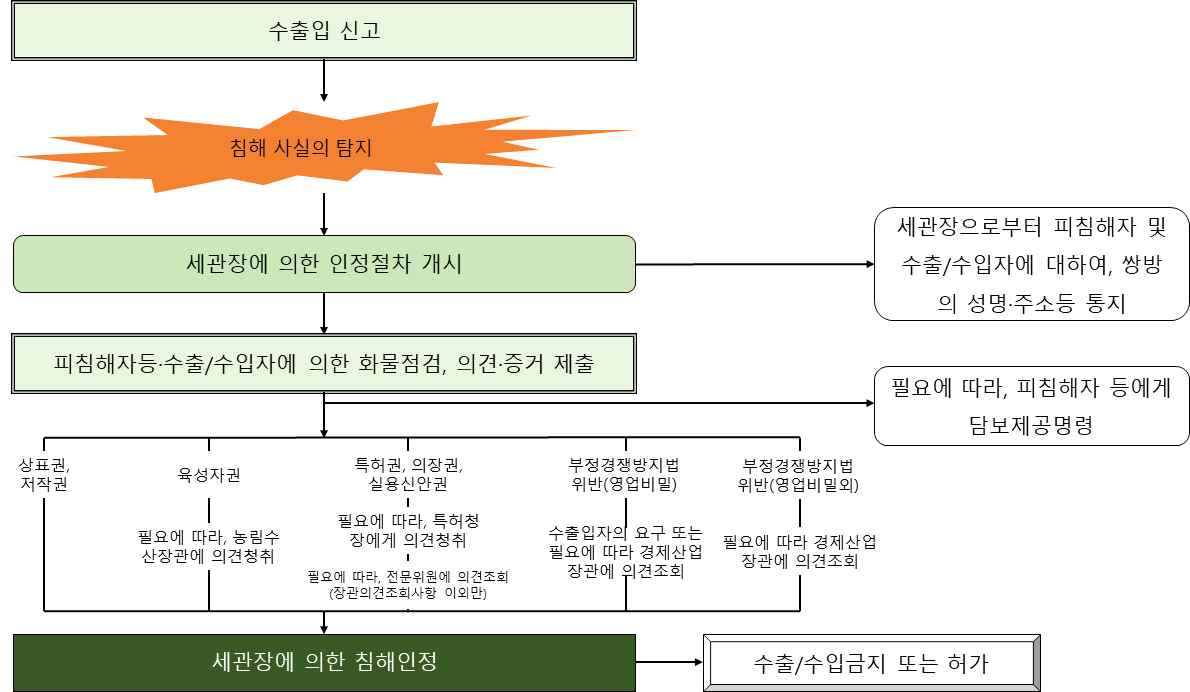

• 세관에서는 국경단속 조치의 하나로, 지식재산침해물품을 관세법 제69조의 2 및 제69조의 11에 의하여 수출 및 수입 금지 화물로 인정하고, 이에 대한 단속을 하고 있음.

• 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작(인접)권, 육성자권 및 부정경쟁방지법을 위반한 물품의 수출·수입행위는 국경단속의 대상이며, 회로배치이용권을 침해하는 물품의 수입 행위 역시 국경단속의 대상임.(수출행위는 제외)

• 지식재산침해물품은 세관에 의하여 몰수, 폐기됨.

• 지식재산침해물품에 해당하는지 여부를 인정하기 위한 「인정절차(認定節次)」를 두고 있음.

• 문화에 관한 시책의 종합적인 추진 및 국제문화교류의 진흥 및 박물관에 의한 사회교육의 진흥과 함께 종교에 관한 행정사무를 적절히 하는 것을 임무로 하는 문부과학성의 외국

• 저작자의 권리, 출판권·저작인접권의 보호 및 이용 등을 소관 업무로 하는 저작권과가 설치되어 있으며, 하부 조직으로 국제저작권실과 저작권유통추진실 등을 두고 있음.

• 저작권의 원활한 이용·유통을 촉진하기 위한 다양한 시책을 펼치고 있으며, 저작권에 관한 교육 사업을 실시하고 있음.

• 해외에서 해적판 대책이나 저작권에 관한 국제적인 룰 작성 작업에 참여하는 등 국제적인 과제에 대한 대응도 함께 진행하고 있음.

• 저작권제도의 정비를 위하여 문화심의회저작권분과회를 설치 운영하고 있음. 또한 디지털·네트워크사회에 있어 출판물의 이활용의 추진에 관함 간담회, 전자서적의 유통과 이용의 원활화에 관한 검토회의 등을 운영하고 있음.

• 식료의 안정공급, 농림수산업의 발전, 삼림보전, 수산자원의 관리 등을 소관 하는 기관

• 지식재산권과 관련하여서는 식료산업국에서 6차 산업화, 지식재산, 종묘, 농림수산식물의 품종등록, 지역브랜드화 등의 업무를 담당하고 있음.

• 2007년 7월 농림수산분야의 지식재산 정보를 제공하는 「농림수산지적재산네트워크」 포탈 사이트의 개설을 공지한 바 있으나, 현재 운영 중이지 않음.

• 종묘법에 근거해 품종등록제도에 의하여, 식물 신품종의 육성자의 권리를 보호하고 신품종의 육성 진흥을 도모하고 있음.

• 재배되는 모든 식물(종자식물, 양치류, 선태류, 다세포조류) 및 정령에서 지정된 것을 보호대상으로 하고 있음.

• 신품종을 육성한 육성자 및 그 승계인은 품종등록출원을 할 수 있으며, 구별성, 균일성, 안정성 등의 특성심사요건과 미양도성, 명칭의 적절성 등의 요건을 충족하는 경우 품종등록을 받을 수 있음.

• 품종등록의 출원은 농림수산대신(창구는 지적재산과 종묘실 등록팀)에게 품종등록원을 제출함으로써 이루어지며, 문제가 없다면 출원공표가 되고, 품종등록 요건의 충족 여부를 심사함. 심사 결과 거절이유에 해당하지 않는다고 판단된 출원에 대하여는 품종등록부에 기재함으로써 품종등록이 이루어지며, 육성자권이 발생함.

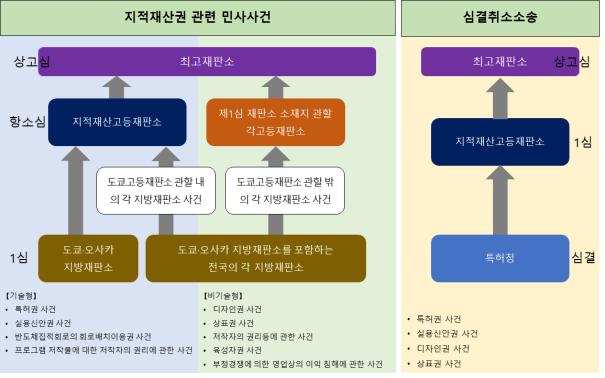

• 지식재산 관련 사건에 대한 보다 충실하고 신속한 재판 진행을 도모하고, 법원의 전문적 처리체제를 충실히 하는 것을 목적으로, 2005년 지적재산고등재판소설치법(平成 16년 법률 제119호)에 근거하여 설치된 법원

• 특허청의 심결에 대한 취소소송 및 지식재산 관련 민사소송의 항소사건을 관할로 함.

• 특허청이 심결에 대한 취소소송은 도쿄고등재판소의 전속관할에 속하며, 그 특별지부인 지적재산고등재판소에서 이를 처리함.

• 민사소송의 항소사건은 도쿄고등재판소의 전속관할에 속하는 특허권, 실용신안권, 반도체집적회로의 회로배치이용권 및 프로그램의 저작물에 대한 저작권자의 권리에 관한 소송의 항소사건은 지적재산고등재판소에서 전국의 모든 항소사건을 담당하나, 의장권, 상표권, 저작권, 출판권, 저작인접권, 식물의 품종등록에 의해 발생하는 육성자의 권리, 부정경쟁에 의한 영업상 이익침해 등과 관련한 소송의 항소사건은 도쿄고등재판소의 관할에 속하는 경우에 한하여 지적재산고등재판소에서 항소 사건을 처리함.

• 도쿄고등재판소의 특별 지부로 그 전문적인 사건처리에 밀접하게 관계하는 재판사무 분야 등의 일정 사법행정사무에 대하여는 독자의 권한인 인정되는 등 고등재판소의 통상 지부보다 독립성이 높음.

• 4개의 통상부와 특별부(대합의부)로 구성된 재판부문과 서무를 관장하는 지적재산고등재판소사무국으로 이루어짐.

• 원칙적으로 재판관 3명의 합의체에서 사건을 취급함. 다만 지식재산권 관련 민사사건의 항소사건 중 도쿄고등재판소의 전속관할에 속하는 특허권등에 관한 소와 관련한 것과 특허 및 실용신안에 관한 심결취소소송에 대하여는 재판관 5명의 합의체(대합의체)에서 재판을 할 수 있음.

• 소장 이외에 재판관, 재판소조사관, 재판소서기관, 재판소사무관 등이 배치되어 있으며, 사안에 따라 비상근직원인 전문위원이 사건에 관여하는 경우도 있음.

• 재판관은 법률 전문가로서 원칙적으로 사법시험을 합격하고 사법연수를 마친 자 중에서 임명함. 반면 재판소조사관 및 전문위원은 기술 분야에 대한 전문적인 식견을 가진 자로 구성됨.

| [표 3] 일본 지재권 관련 조약 현황 | ||

|---|---|---|

| 조약명 | 조약 발효 연도 | 우리나라 가입연도 |

| 공업소유권의 보호를 위한 파리 협약 | 1899 | 1980 |

| 상표법 조약 | 1997 | 2002 |

| 상표법에 관한 싱가포르 조약 | 2016 | 2016 |

| 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약 | 1980 | 1987 |

| 산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그 협정 | 2015 | 2014 |

| 표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서 | 2000 | 2003 |

| 특허협력조약 | 1978 | 1984 |

| 디자인의 국제분류 제정에 관한 로카르노 협정 | 2014 | 2011 |

| 표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스협정 | 1990 | 1998 |

| 국제특허분류에 관한 스트라스부르그 협정 | 1977 | 1998 |

| 표장의 도형요소의 국제분류 제정을 위한 비엔나 협정 | - | 2011 |

• 2006년 한일 FTA가 결렬된 이후 우리나라와 일본 사이에는 아직 자유무역협정은 없음.

• RCEP에는 우리나라와 일본이 모두 참가하고 있음. 반면 TPP에는 일본이 이미 가입하고 있으나, 우리나라는 가입을 추진 중인 상태임.

| [표 4] 일본과의 무역협정 체결현황 *출처 : KOTRA | ||||

|---|---|---|---|---|

| 무역협정 체결현황 | ||||

| 협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |

| 한일 FTA | - | - | - | (협상재개·개시 여건 조성) |

| 한중일 FTA | - | - | - | (협상 중) |

| RCEP | 한국, ASEAN 10개국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드 | 2020.11.15. | ASEAN 10개국 중 6개국, 비ASEAN 5개국 중 3개국이 비준한 뒤 사무국에 비준서를 기탁하면 해당일로부터 60일 이후 발효 | |

• 2006년 한일 FTA가 결렬된 이후 우리나라와 일본 사이에는 아직 자유무역협정은 없음.

☞ 한국지식재산보호원 누리집 바로가기

(http://www.koipa.re.kr/)

☞ 지식재산보호 종합포털(IP-NAVI) 바로가기

(https://www.ip-navi.or.kr/)

☞ 주요 지원사업 바로가기

- 국제 지재권분쟁 대응전략 : https://www.ip-navi.or.kr/ipdsdispute/disputeBusinessInfo.navi

- 해외 K-브랜드 침해 신고센터 : https://www.ip-navi.or.kr/kbrand/kbrand.navi

- 지재권 분쟁 공동대응 : https://www.ip-navi.or.kr/falseReport/confrontation.navi

- 한류 콘텐츠 지재권 보호 컨설팅 : https://www.ip-navi.or.kr/kbrand/Kwave.navi

• 특허청과 kotra는 해외 주요 지역에 해외지식재산센터(IP-Desk)를 설치하고 현지에서 다양한 지원사업을 수행하고 있음(IP-Desk 미설치 지역은 kotra 해외지재권실을 통해 지원)

☞ IP-Desk 소개 바로가기 :

(https://www.kotra.or.kr/biz/overseas/overseasInvest/investConsult.do?menuCode=B0208)

• 일본은 IP-Desk 소재국가

• 상표·디자인 출원 지원: 현지에서 상표·디자인 출원 시 발생하는 비용·절차 지원

| 지원건수 | 신청기업별 연간 10건(국가제한 없음) | |

|---|---|---|

| 지원비용 | 상표 한도 | $500 |

| 디자인 한도 | $500 | |

| 지원 비율 | 실제 출원비용의 최대 50% 지원 | |

• 해외 위조상품 유통 피해에 대한 현지 침해조사 및 행정단속 비용 지원

| 지원내용 | 침해·피침해조사, 행정단속, 법률의견서(경고장, 침해감정서 등) 작성비용 일부 지원 | |

|---|---|---|

| 지원건수 | 신청기업별 연간 3건(국가제한 없음) | |

| 지원비용 | 한도액 | $10,000(피침해 실태조사만 진행시 $6,000) |

| 지원비율 | 최대 70% 지원 (중복지원시 20%씩 지원비율 하락, 70% → 50% → 30%) | |

| [표 5] 지식재산권 지원 사업 목록 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 사업분류 | 사업명 | 주요내용 | 세부정보(링크) | 비고 | |

| 1. 지식재산창출 | IP기반 해외진출 지원 | 수출(예정) 중소기업 대상 최대 3년간 IP 서비스(해외권리화 지원 등)를 제공하여 글로벌 강소기업으로 육성 | www.ripc.org | ||

| 스타트업 지식재산바우처 사업 | 스타트업 대상으로 원하는 IP 서비스(국내외 IP 권리화 등)를 원하는 시기에 이용할 수 있는 바우처 발급 | 위탁기관 미정 | |||

| 중소기업 IP 바로지원 | PCT 출원 비용 등 중소기업 경영시 발생하는 시급한 IP 애로 사항 상담 및 해결 | www.ripc.org | |||

| 2. 지식재산활용 | 지식재산 서비스 활성화 사업 | 지식재산서비스기업의 국내·외시장 판로 개척 지원 | www.kaips.or.kr | ||

| 3.지식재산보호 | 해외 지식재산센터(IP-DESK)운영 | 개별국가에 설치된 IP-DESK를 통해 해외 진출(예정) 기업의 해외 지재권 상담 및 분쟁 초동대응 등 지원 | www.kotra.or.kr | ||

| K-브랜드 분쟁대응 지원 | 수출기업의 K-브랜드 해외 지재권 침해 피해 최소화를 위한 온라인 위조 상품 및 상표 무단선점 대응 지원 | www.koipa.re.kr | |||

| 특허 분쟁대응 지원 | (사전예방)기업 맞춤형 특허분쟁 위험 진단 및 예방 지원 (사후대응)특허침해·피침해 분석 등 분쟁 상황별 맞춤형 대응 전략 제공 |

www.koipa.re.kr | |||

| 4. 기타 수출지원 사업 | 수출바우처 사업(산업부) | 중소·중견기업 중 세부사업 요건을 충족하는 기업을 대상으로, 해외 IP 획득 및 활용에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.exportvoucher.com | 산업부 | |

| 수출바우처 사업(중기부) | 수출 유망 중소기업 대상, 해외 IP획득 및 활용에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.exportvoucher.com | 중기부 | ||

| 중소기업 혁신 바우처 사업(중기부) | 제조업 영위 중소기업 대상, IP 출원 및 컨설팅 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.mssmiv.com | 중기부 | ||

• 일본의 지식재산 관련 법령으로는 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법 및 저작권법 등이 있으며, 여러 지식재산 관련 법률을 아우르는 기본법으로 「지적재산기본법」을 두고 있음

• 「지적재산기본법」에서는 지식재산과 지식재산권의 개념을 정의하고, 국민경제의 건전한 발전 및 풍요로운 문화의 창조, 일본국 산업의 국제경쟁력의 강화 및 지속적인 발전 등에 대한 기여를 목표로 함을 밝히고 있음

• 메이지(明治) 유신 이후, 근대화의 관점에서 특허제도 정비의 필요성이 인식되고, 메이지 18년(1885년) 4월 18일 「전매특허조례」가 공포되었으며, 메이지 38년(1905년)에는 특허제도를 보완하기 위하여, 실용신안법이 제정되었음

• 디자인의 보호는 메이지 21년(1888년)의 의장조례로 시작되었으며, 이후 수차의 개정 중 1959년에 특허법과 함께 전면개정된 의장법이 현행 의장법임

• 「전매특허조례」가 공포되기 전년도인 메이지 17년(1884년) 6월 7일에 최초의 상표법인 「상표조례」가 제정되었으며, 여러 차례의 개정 후, 1959년의 전면개정에 의하여 현행 상표법이 됨

• 근대적 저작권법은 메이지 32년(1899년)에 제정되었으며, 저작권보호의 기본조약인 베른조약을 체결하였음. 여러 차례의 개정 후, 1970년 전면개정이 이루어져 현재에 이르고 있음

• 일본의 지식재산권 관련 법률 체계는 기본법으로 「지적재산기본법」을 두고 있으며, 창작의욕을 촉진하기 위한 법률로 특허법, 실용신안법, 의장법(디자인보호법), 저작권법, 집적회로법, 종묘법 등이 있으며, 신용의 유지를 위한 법률로 상표법, 부정경쟁방지법 및 특정농림수산물등의 명칭에 관한 법률 등이 있음

| [표 6] 현행 일본 지식재산권법 | |

|---|---|

| 구분 | 내용 |

| 특허 | 1959년 특허법 (2019년 법률 제3호에 의한 개정) |

| 실용신안 | 1959년 실용신안법 (2019년 법률 제3호에 의한 개정) |

| 디자인 | 1959년 의장법 (2019년 법률 제3호에 의한 개정) |

| 상표 | 1959년 상표법 (2019년 법률 제3호에 의한 개정) |

| 저작권 | 1970년 저작권법 (2020년 법률 제48호에 의한 개정) |

| 식물품종 | 2006년 종묘법 (2020년 법률 제74호에 의한 개정) |

| 지리적표시 | 2014년 특정농림수산물등의 명칭에 관한 법률 (2018년 법률 제88호에 의한 개정) |

| 집적회로 | 1985년 반도체집적회로의 회뢰배치에 관한 법률 (2017년 법률제45호에 의한 개정 |

• 지식재산권에는 특허권이나 저작권 등의 창작의욕의 촉진을 목적으로 한 「지적창조물에 대한 권리」와 상표권이나 상호 등의 사용자의 신용 유지를 목적으로 한 「영업상의 표지에 대한 권리」로 크게 구별됨. 특허권, 실용신안권, 의장권(디자인권), 상표권 및 육성자권 등은 객관적 내용이 같은 것에 대하여 배타적으로 지배할 수 있는 「절대적 독점권」이라 하고, 저작권, 회로배치이용권, 상호 및 부정경쟁방지법상의 이익 등은 타인이 독자적으로 창작한 것에는 미치지 않는 「상대적 독점권」이라 함

- 일본 특허청에서는 표준특허의 필수성에 대한 다툼이 발생하였을 경우 라이선스 협상 등 원활한 분쟁해결을 유도하기 위해 2018년 4월부터 ‘표준특허의 필수성 판단에 대한 판정(Advisory Opinion)’제도를 운영하고 있음.

- 이 제도는 특허 청구항의 기술적 범위를 판단하는 우리나라의 권리범위확인심판과 비슷한 제도로서, 이해 당사자(표준 특허권자, 실시자 등)의 청구에 따라 일본 특허청의 객관적이고 공정한 전문지식을 바탕으로 필수성 여부를 판정함.

- 판정 결과는 법률적 구속력이 없는 권고적인 의견에 불과하나, 그 내용이 대중에게 공개됨.

- 따라서, 표준특허권자 입장에서는 ‘판정’의 결과에 부담을 가질 수밖에 없을 뿐만 아니라, 소송대비 저렴한 비용(관납료 ¥4만, 수임료 별도)으로 라이선스 대상 국가에 일본이 포함되는 경우에 유용하게 활용할 수 있음.

• 기존 권고의견 제도(Conventional Advisory opinion)

- 기존의 권고의견제도(Conventional Advisory opinion)는 특허 발명의 기술적 범위에 대한 특허청(패널)의 공식적인 의견임.

- 이는 법적 구속력이 없는 전문가의 의견이나, 고도의 전문성과 기술력을 갖춘 행정관료가 참여하는 특허청에서 의견을 표명하는 것이므로 사회적으로 공신력과 권위가 있는 판단 중 하나로 간주됨.

- 2023년 2월 13일, 일본 특허청(JPO)은 특허법 등의 일부를 개정하는 법률이 4월 1일부터 시행됨에 따라 기간 도과 후의 구제 규정에 관한 회복요건이 ‘정당한 이유가 있는 것(正当な理由があること)’에서 ‘고의가 아닌 것(故意によるものでないこと)’으로 완화된다고 밝힘.

- 구제를 받으려는 자는 본 기간 내에 실시할 수 없었던 절차(定の期間内に行うことができなかった手続)를 진행함과 동시에 본 기간 내에 절차진행을 할 수 없었던 이유의 내용을 담은 회복이유서를 제출해야 함.

- 회복이유서에는 ‘본 기간 내에 절차진행을 할 수 없었던 이유’ 및 ‘절차진행을 할 수 있게 된 날’을 기재하고 본 기간에 절차를 진행하지 않았던 것이 ‘고의가 아닌 것’ 임을 표명해야 하며, 출원심사 청구의 회복을 받으려는 자는 ‘출원심사의 청구를 지연시키기 위한 목적이 아니라는 취지’를 추가로 기재해야 함.

- 회복이유서의 제출기간은 ‘본 기간 내에 절차진행을 할 수 없었던 시점 이후’, ‘절차진행이 가능해진 날로부터 2개월 이내’ 및 ‘본 기간의 만료일로부터 1년 이내’ 임.

- 2023년 2월 13일, 일본 특허청(JPO)은 4월 1일부터 원출원이 거절결정 된 후 거절결정불복심판 청구에 맞추어 분할출원된 경우에 대해서는 특허법 제54조 제1항을 적용해 원출원의 전치심사(前置審査) 또는 심판의 결과가 판명될 때까지 해당 분할출원의 심사를 중지하는 운용을 개시한다고 밝힘.

- 적용 대상 : 2023년 4월 1일 이후에 심사청구되고 아직 심사가 시작되기 전인 분할출원 중 ① 원출원의 거절결정 후 분할된, ② 원출원이 전치심사 또는 거절결정불복심판에 계속 중인, ③ 전치심사 또는 거절결정불복심판의 결과를 기다리는 것이 이익이 되는 것이라는 상기의 3가지 요건을 모두 만족하는 분할출원

- 내용 : 출원인 등은 분할출원의 심사청구일로부터 기산하여 분할출원에 대해서 특허법 제54조 제1항의 적용에 대해 사정을 설명하는 취지의 상신서(上申書)를 제출하고 전용폼(専用の フォーム)에서 송신해야 함

- 효과 : 분할출원이 심사중지의 적용 대상이 되면 ① 전치심사의 경우 출원인에게 특허결정 등본 송달, ② 거절결정불복심판의 경우 최초의 거절결정불복심판 심결 3) 등본을 송달, ③ 심판청구가 취하 또는 각하 중 상기의 하나에 해당하는 시점으로부터 3개월 후까지 분할출원의 심사가 중지됨

- 현행 특허법에서는 특허권자의 특허제품 생산능력 초과 손해액으로 인정받을 수 없었으나, 이번 개정내용을 통해 특허권자의 생산능력을 초과하는 부분에 대해서도 합리적 실시료로서 손해액으로 인정받을 수 있음.

- 손해배상액의 산정 규정의 개정(일본 특허법 제102조 제1항) :침해자가 양도한 수량*특허권자 단위당 순이익-> 침해자의 양도수량에서 공제되는 부분에 상당하는 실시료를 손해액으로 인정 받을 수 있음

* 미국은 위와 같은 산정방식을 1940년대부터 판례로 인정하고 있고, 일본 역시 특허법을 개정하여 이를 인정

- 첫째, 디자인 정의 규정의 개정으로 화상디자인 개념을 정비하고 건축물디자인 개념을 신설하였음. 물품성을 전제로 한 전통적인 디자인 개념에 예외를 두면서 법이 보호하는 디자인의 범위를 확장한 것임. 그에 따라 실시 개념도 개정하게 되었음

- 둘째, 관련디자인 출원가능시기를 10년으로 대폭 연장하고 연쇄적인 관련디자인 출원도 가능

- 셋째, 간접침해의 유형에 전용물이 아닌 이른바 다기능품형 간접침해 유형을 추가함. 일본 특허법에 이미 도입되어 있던 유형을 의장법에도 추가한 것임

- 넷째, 디자인 보호기간을 20년에서 25년으로 연장하고, 기산점을 등록 시에서 출원 시로 개정하였음

- 2023년 5월 23일, 일본 지적재산전략본부(知的財産戦略本部)는 ‘메타버스 상의 콘텐츠에서 새로운 법적 과제 등에 관한 논점 정리 보고서(メタバース上の コンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点の整理)’1)를 발표함. 현실공간과 가상공간을 교차하는 지식재산 이용 및 가상객체의 디자인 등, 아바타 초상 등에 관한 취급, 가상객체나 아바타에 대한 행위 및 아바타 간의 행위를 둘러싼 규칙 형성·규제 조치에 관한 내용을 검토함

| [표 7] 주요 검토사항 및 법적 과제 | |

|---|---|

| 검토사항 | 법적과제 |

| 가상공간에서의 지색재산 이용과 권리자의 권리보호 | 현실공간 디자인의 가상공간모방, 현실공간과 가상공간을 교차하는 실용품 디자인 활용 |

| 현실공간 표지의 가상공간 무단사용 | |

| 현실 환경 외관을 가상공간에서 재현 | |

| 메타버스 상의 저작물 이용 등과 관련된 권리처리 | 메타버스 상의 이벤트 등에서 저작물 라이선스 이용 |

| 가상공간에서의 사용자 창작활동 | |

| 대체불가능토큰(NFT)등을 활용한 가상 객체의 거래제도, 취급 등의 현황에서 가상 오브젝트의 보유와 NFT 등을 활용한 가상 객체의 2차적 유통 등 | |

| 메타버스 외 인물 초상 무단사용에 대한 대응 | 실재하는 인물의 초상화 삽입 |

| 실재하는 타인의 초상을 본뜬 아바타 등의 무단 작성 무단 사용 | |

| 타인의 아바타 초상 등 무단 사용 관련 기타 권리 침해 대응 | 타인의 아바타 초상 및 디자인 무단 사용 관련 타인의 아바타 디자인을 도용해 아바타를 만들고 사용한 경우, 아바타 초상 무단 촬영 및 공개 |

| 타인의 아바타로 위장 등 | |

| 아바타에 대한 비방, 중상 등 | |

| 아바타 시연에 관한 취급 | 아바타 시연과 관련된 저작인접권 권리 처리 |

|

• 특허ㆍ실용신안 제도에서 선출원주의를 채택하고 있음.

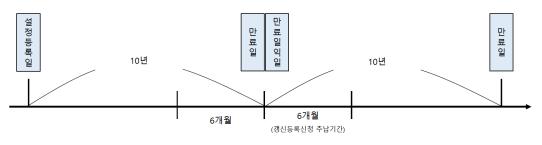

• 실용신안법을 별도로 규정하고 있으며, 특허 제도와 다른 점은 보호 대상이 「물품의형상, 구조 또는 조합에 관한 고안」으로 한정한다는 점이 있음. • 실용신안권으로 설정된 후에도 실용신안등록출원부터 3년 내 특허출원을 할 수 있음. • 특허 존속 기간은 출원일로부터 최대 20년(연장등록 시 25년), 실용신안권 존속 기간은 출원일로부터 최대 10년 • 해외 47개국 특허청과 PPH, PPH MOTTANAI, PCT-PPH 등을 실시하고 있음. • 디자인권은 가장 최근의 개정법(2019.05.)인 ‘의장법(디자인보호법)’에 의해 보호되며, 개정된 항목들은 각각 시행 시기가 다른 점에 유의해야 함. • 디자인 존속 기간은 출원일로부터 25년 (※2007.03.31. 이전 출원 건은 15년,2007.04.01.~2020.03.31. 출원 건은 20년) • 상표 존속 기간은 등록일로부터 10년이며, 몇 번이든 갱신등록신청 가능. 갱신등록신청은 상표권의 존속 기간 마뇰일 6개월 전부터 만료일까지 해야하며, 만료 후 6개월이내 갱신 시 동액의 할증등록료를 내고 신청 가능. 갱신등록신청료는 분할납부 가능 • 상표권에 대해 신법 시행일(2019.12.27.) 이전 출원 건은 구법에 따라 심사가 이뤄지나신법에 따라 심사 받을 것을 신청할 수 있음. 신법은 마드리드 의정서 가입을 반영해 개정됨. • 상표는 패스트트랙 심사, 상표조기심사 제도를 운영하고 있음. • 저작권 창작 시점에 발생하며, 저작권 등록은 저작권법에 명시한 일정한 사실이 있는경우에 한하여 등록할 수 있으므로, 일본 특허청 홈페이지의 저작권 등록 요건을 확인해야 함. • 지리적 표시는 생산행정관리업무를 하는 생산자단체가 등록 신청을 할 수 있으며, 보호 기간 또는 갱신의 개념이 존재하지 않고 영구적으로 보호됨. 일정한 경우 실효될수 있음(등록생산자단체가 해산 및 청산이 종료된 때, 생산행정관리업무를 폐지한 때등) |

• 특허법과 실용신안법을 별도로 운영하고 있으며, 실용신안제도는 보호대상을 「물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 고안」으로 한정하는 점에서 특허제도에서의 보호대상과 차이가 남

• 그 보호대상에 있어서는 구분되나, 발명(고안)의 보호 및 이용을 도모하고, 장려하여 산업 발전에 기여하는 목적을 같이 함

• 실용신안권으로 설정된 후에도, 실용신안등록출원으로부터 3년 이내라면, 실용신안등록에 근거하여 특허출원을 할 수 있음

• 실용신안의 출원이 있는 때는 그 실용신안의 출원이 필요사항의 불기재 등에 의하여 무효가 된 경우를 제외하고 실용신안권의 설정 등록을 함

• 일본 특허제도와 우리나라 특허제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

| [표 8] 일본 특허제도의 주요특징 및 국내법과의 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 구분 | 일본 | 우리나라 | |

| 최신특허법 시행일 |

특허법 개정법률 2023. 4. 1. 시행 | 2022. 10. 18. 시행 법률 제19007호 | |

| 외국제도와의 관계 |

47개의 외국 특허청과 PPH, PPH MOTTANAI 및 PCT-PPH 등을 실시하고 있음 | IP5특허심사하이웨이, 글로벌 특허심사하이웨이(PH는 미포함) 등을 통해 상대국의 심사결과를 참고하는 ‘특허심사하이웨이’ 제도 운영 중 | |

| 출원언어 | 일본어(특허법 시행규칙 2①) | 한국어, 영어(한국어 번역문 제출 필요) | |

| 특허권의 존속기간 및 기산일 |

특허권의 설정등록일로부터 출원일 후 20년 (특허법 67) | 특허권의 설정등록일로부터 출원일 후 20년 | |

| 공지예외주장 |

있음(특허법 제30조. 발명이 공개된 날로부터 1년(특허법 30①②) (1) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 신규성상실사유(29조①)에 해당하게 된 경우 (2) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 행위에 의하여 신규성상실사유(29조①)에 해당하게 된 경우 |

있음. 발명이 공개된 날로부터 12개월 |

|

| 실체심사유무 및 심사사항 |

있음. 방식심사 및 실체심사(특허법 제49조에 열거되어 있는 거절이유 판단) |

있음. | |

| 심사청구제도의 유무 |

있음(48의3) 누구나. 출원일로부터 3년 이내 |

있음. 출원일부터 3년 이내 |

|

| 우선심사제도의 유무 |

있음(48의6) | 있음. 실체심사를 청구한 경우만 가능하나 출원공개후 제3자 실시를 이유로 하는 경우를 제외하고는 출원공개후의 신청으로 제한되지 않음. |

|

| 이의신청제도의 유무 |

있음(113) 누구나. 공보발행일로부터 6개월 이내 |

좌동 | |

| 무효심판제도의 유무 |

있음(123) 이해관계자(123②) |

있음. 이해관계인만 가능 |

|

PPH : 제1청(선행청)에서 특허가능하다고 판단된 출원에 대하여, 출원인의 신청에 의하여, 제2청(후속청)에서 간단한 절차로 조기심사를 받을 수 있도록 하는 체제

PPH MOTTANA : 최선 출원이 어느 청에서 이루어졌는가에 상관없이, 참가국 중 어느 한 국가에서 특허가 가능하다는 판단이 이루어지면 그 심사결과를 근거로 PPH를 이용할 수 있는 체제

PCT-PPH : PCT 출원의 국제단계의 성과물(WO/ISA, WO/IPER, IPER)을 이용한 PPH 신청을 가능하도록 하는 체제

※ IP5는 2014년 1월 6일부터 이들 3종의 PPH를 이용할 수 있도록 하는 IP5 PPH 프로그램을 개시하였음

• 현행 의장법(디자인보호법)은 「산업경쟁력과 디자인을 고려하는 연구회」 및 「산업구조심의회지적재산분과회의장제도소위원회」의 논의를 근거로 작성되었으며, 이 개정안을 포함하는 「특허법등의 일부를 개정하는 법률안」이 2019년 3월 1일 개의 결정되고, 2019년 5월 10일에 가결·성립되면서 같은 달 17일에 법률 제3호로 공포됨

• 2019년 개정법에 포함된 개정항목은 항목별로 그 시행시기가 다른 점에 유의하여야 함

| [표 9] 2019년 개정 의장법 주요 사항 | |

|---|---|

| 시행일 | 개정항목 |

| 2020년 4월 1일 |

보호대상의 확대(화상, 건축물, 인테리어) 관련의장제도의 확대 의장권의 존속기간의 변경 창작비용성의 수준 명확화 한 벌 물품의 부분의장의 도입 관련침해규정의 확충 손해배상액산정방법의 수정 |

| 2021년 4월 1일 |

복수의장일괄출원절차의 도입 물품구분의 수정 절차구제규정의 확충 |

• 일본 디자인 제도와 우리나라 디자인 제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

| [표 10] 일본 디자인제도의 주요특징 및 국내법과의 비교 | ||

|---|---|---|

| 구분 | 일본 | 우리나라 |

| 최신 디자인보호법 시행일 |

의장법 2021.4.1. 시행 (2019년 법률 제3호에 의한 개정) |

2022. 10. 8. 시행 법률 제18998호 |

| 출원언어 | 일본어 (의장법 시행규칙 19. 특허법 시행규칙 2①의 준용) |

한국어 |

| 디자인권의 존속기간 및 기산일 | 출원일로부터 25년(의장법 21) (※ 2007년 3월 31일 이전의 출원은 설정등록일로부터 15년. 2007년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지의 출원은 설정등록일로부터 20년) |

설정등록한 날부터 발생하여 디자인등록출원일 후 20년 |

| 신규성상실의 예외 |

있음(의장법 4). 디자인등록을 받을 권리를 가진 자의 의사에 반하여 아래의 사유가 해당하게 된 경우. 그 해당일로부터 1년 이내 (1) 의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 신규성상실사유(3①)에 해당하게 된 경우 (2) 의장등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 행위에 의하여 신규성상실사유(3조)에 해당하게 된 경우 |

있음. 다만 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개한 경우에 한하며, 그 기간은 공개일로부터 12개월 |

| 실체심사유무 및 심사사항 | 있음 | 있음 |

| 심사청구제도 | 없음 | 좌동 |

| 우선심사제도 | 조기심사제도 있음 | 있음 |

| 출원공개제도 | 없음 | 있음. 단, 출원인의 신청이 있는 경우에 한함. |

| 비밀디자인의 제도 | 있음(의장법 41①) | 있음 |

| 이의신청제도 | 없음 | 있음. 다만, 디자인일부심사등록출원에 따라 등록된 경우에 한함 |

| 무효심판제도 | 있음(의장법 48). 누구든지(의장법 48②. 일부예외) | 있음 |

• 2019년 12월 27일부터 마드리드 의정서 가입을 반영한 새로운 상표법이 시행됨

• 신법 시행일 이전에 출원된 상표의 경우 구법에 따라 심사가 이루어지나, 신법에 따라 심사받을 것을 신청할 수 있음

• 일본 상표 제도와 우리나라 상표 제도의 주요 특징은 아래 표와 같음

| [표 11] 일본 상표제도의 주요특징 및 국내법과의 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 구분 | 일본 | 우리나라 | |

| 최신상표법 시행일 |

상표법 2020.10.1. 시행 (2019년 법률 제3호에 의한 개정) |

2023. 2. 4. 시행 법률 제18817호 | |

| 표장의 종류 | 사람의 지각에 의하여 인식할 수 있는 것 중, 문자, 도형, 기호, 입체적 형상 또는 색채 또는 이들의 결합. 소리 기타 정령으로 정하는 것 | 제한 없음 | |

| 출원인 자격 | • 상표를 사용할 의사가 있으면, 사용의 사실이 없어도 출원할 수 있음 • 다만 상표의 사용 및 사용의 의사가 있는 것에 합리적인 의심이 있는 경우에는 상표법 제3조 제1항의 요건을 충족하지 않는 것으로 판단할 수 있음 |

대한민국 국내에서 상표를 사용하는 자 또는 사용하려는 자(자연인, 법인) | |

| 출원언어 | 일본어(상표법 시행규칙 22. 특허법 시행규칙 2①의 준용) | 한국어 | |

| 다류출원 제도의 유무 |

있음 | 있음 | |

| 심사청구제도의 유무 |

없음 | 좌동 | |

| 우선심사제도 | 패트스트랙 심사제도와 조기심사제도 있음 | 좌동 | |

| 이의신청제도의 유무 |

있음 (상표법 43의2. 누구든지 등록공고일로부터 2개월 이내 |

있음 | |

| 무효심판제도의 유무 |

있음(상표법 46). 이해관계인(상표법 46②) |

있음. 누구든지 상표등록출원 공고일로부터 2개월 이내에 이의신청을 할 수 있음 |

|

| 불사용취소제도의 유무 |

있음(상표법 50) 불사용 허용기간: 계속하여 3년. 누구든지 |

있음 | |

|

• 패스트트랙 심사: 장기화하는 심사기간을 단축하기 위한 제도로. ① 지정상품·서비스가 「유사상품·역무심사기준」「상표법 시행규칙」 또는 「상품·서비스 국제분류표(니스분류)」에서 게재하는 상품·서비스만을 지정하고 있는 출원으로 ② 심사착수 시까지 지정상품·서비스의 보정을 하지 않은 것에 대하여 출원일로부터 6개월에 최초의 심사결과통지를 하는 제도 (2020년 2월 1일 이후 출원된 안건만을 대상으로 함. 그 이전에 출원된 패스트트랙 심사 대상안건은 통상안건보다 2개월 정도 빨리 최초 심사결과를 통지함) • 상표조기심사· 심리제도: 일정 요건 아래, 출원인의 신청을 받아 심사·심리를 빠르게 실시하는 제도. 기본적 조건으로 출원상표를 이미 사용하고 있을 것을 필요로 하며, 긴급하게 권리화를 할 필요가 있는 경우, 사용하고 있은 상품·서비스만을 지정으로 하는 경우, 지정상품·서비스의 일부에 이미 사용하고 있고,「유사상품·역무심사기준」 등에 기재되어 있는 상품·서비스만을 지정하고 있는 경우에 인정됨. 다만 마드리드 의정서에 근거하는 국제상표등록출원, 새로운 유형의 상표(동작상표, 홀로그램상표, 색채만으로 구성된 상표, 소리 상표 및 배치상표) 및 2020년 4월 1일 이후 입체상표의 일부에 대해서는 인정되지 않음 |

• 일본은 우리나라와 같이 특허법과 실용신안법을 별도로 두어 발명과 고안을 보호하고 있음

• 특허법에서는 발명을 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작 중 고도한 것」으로 정의하고, 산업상 이용할 수 있는 발명을 보호대상으로 함

• 실용신안법에서는 고안을 자연법칙을 이용한 「기술적 사상의 창작」으로 정의하고, 산업상 이용할 수 있는 「물품의 형상, 구조 또는 조합과 관련한 고안」으로 보호대상을 한정하고 있음. 따라서 방법이나 물질은 실용신안법의 보호대상이 아님

• 특허법에서는 심사를 통하여 특허권을 부여하는 심사주의를 채용하고 있는 반면, 실용신안법에서는 조기 권리부여의 관점에서 형식적인 심사만을 하는 무심사주의를 채용하고 있음. 다만 권리의 남용을 방지하면서 제3자에 대한 불측의 불이익을 주지 않도록 실용신안권자는 권리행사에 앞서 실용신안기술평가서를 제시하려 경고해야 함

• 특허를 받을 수 있는 발명은 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 충족하여야 함

• 산업상 이용가능성에서의 산업은 생산업뿐만 아니라 생산을 수반하지 않는 것을 포함한 넓은 의미에서의 산업을 의미함. 인간을 수술, 치료 또는 진단하는 방법의 발명, 개인적·학술적 또는 실험적으로만 이용되는 발명, 이론적으로는 그 실시가 가능하나 실제로는 생각할 수 없는 발명은 산업상 이용가능성이 인정되지 않음. 다만 의료기기, 의약자체는 물의 발명에 해당하여 산업상 이용가능성이 인정됨

• 신규성은 지금까지 없는 새로운 것이라는 뜻으로, 출원 시점을 기준으로 그 이전에 일본국내 또는 외국에서 공연히 알려진 발명, 공연히 실시된 발명 또는 반포된 간행물에 기재된 발명이나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명은 신규성이 인정되지 않음

• 진보성은 기존에 알려져 있는 발명을 조금 개량하는 것만으로는 특허로의 보호를 인정하지 않겠다는 것으로 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 보면 용이하게 발명할 수 있을지 여부를 고려하여 판단함

• 실용신안의 보호에 있어서도 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 등록 요건으로 함. 특허발명과 실용신안 간의 진보성의 차이를 법률 문언상으로는 공지기술로부터 ‘용이’하게 발명할 수 있는지 여부와 ‘극히 용이’하게 고안할 수 있는지 여부로 구분하고 있으나, 일본 ‘특허・실용신안 심사기준’에서는 특허발명에 대한 진보성 판단기준에 대하여만 기술하고 있고 실용신안에 대한 진보성 판단기준을 구별하고 있지 않음

• 공공의 질서, 선량한 풍속 또는 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명

• 우리나라와 같이, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하거나 그 자의 행위에 기인하여 공개된 경우에, 그 공개된 날로부터 1년의 유예기간을 두어 예외적으로 특허를 받을 수 있는 신규성 상실의 예외 규정을 두고 있음

• 다만, 신규성 상실의 예외 규정을 적용받기 위해서는 공개된 날로부터 1년 이내에 예외 규정의 적용을 받고자 한다는 취지의 서면을 특허출원과 동시에 제출하여야 하며, 출원일로부터 30일 이내에 공개 사실등을 증명하는 서면을 제출하여야 함

• 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 행위에 기인한 경우에는 발명, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 공보에 게재되어 공개된 경우에는 제외함

• 실용신안법은 신규성 상실의 예외와 관련하여 특허법에서의 신규성 상실의 예외 규정(특허법 제30조)을 준용하고 있음(실용신안법 제11조)

• 특허를 받고자 하는 자는 자신이 한 특허출원 또는 실용신안등록출원에 최초로 첨부한 명세서, 특허청구의 범위 또는 실용신안등록청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명에 근거하여 우선권을 주장할 수 있음(1년 이내)(특허법 제41조)

• 파리조약에 의한 우선권을 주장하고자 하는 자는 그 취지와 함께 최초로 출원을 하거나, 파리조약 제4 조 C(4)에 의하여 최초 출원으로 간주된 출원 또는 파리조약 제4 조 A(2)에 의하여 최초로 출원을 한 것으로 인정된 파리조약의 동맹국명 및 출원일을 기재한 서면을 우선일로부터 1년 4개월 이내에 우선권증명서류를 제출하여야 함. 다만 일본 특허청은 한국 특허청과 상호 간에 전자정보를 교환하고 있으므로, 한국에서의 출원을 기초출원으로 하는 경우에는 우선권 증명서류의 제출을 생략할 수 있음

• 국제출원에서 일본을 지정국으로 한 경우, 국제출원의 우선일로부터 30개월 내에 국내서면과 함께 번역문을 제출하여야 함. 다만, 국내 서면 제출기간의 만료 전 2개월부터 만료일까지의 사이에 국내서면을 제출한 경우에는 그 국내서면의 제출일로부터 2개월 내에 번역문을 제출할 수 있음

• 실용신안제도에 있어서도 국내 우선권 주장 출원과 파리조약에 의한 우선권 주장 출원이 인정되나, PCT에 따라 국내단계로 이행하는 실용신안등록출원은 인정하지 않음

• 일본은 특허·실용신안의 보호에 있어서 선출원 주의를 채택하고 있음

• 특허출원, 청구 기타 특허에 관한 절차는 법령에 별도의 정함이 있는 경우를 제외하고 서면으로 하여야 하며, 1건 별로 작성하여야 함. 서면에는 제출자의 성명 또는 명칭, 주소 또는 거소 및 법인의 대표자의 성명을 기재하고, 날인하여야 함

• 서면은 법령에 별도의 정함이 없는 한 일본어로 작성하며, 외국어로 작성된 위임장, 국적증명서 등의 서류는 그 번역문을 첨부하여야 함

• 출원서류의 제출은 컴퓨터를 이용한 전자출원절차와 서면에 의한 출원절차가 있음

• 2개 이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부를 하나 또는 둘 이상의 새로운 특허출원으로 분할할 수 있음. 일부 규정의 적용을 제외하고, 이 새로운 출원은 원특허출원 시에 출원된 것으로 간주됨. 원특허출원의 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구의 범위 또는 도면에 대하여 보정할 수 있는 시기 또는 기간 내, 특허결정의 등본송달 후 30일 이내 및 거절결정등본송달 후 3월 이내에 한하여 할 수 있음

• 특허출원과 실용신안등록출원 및 디자인등록출원출원 상호 출원형식을 변경할 수 있음. 다만 변경출원을 할 수 있는 것은 각각의 출현 형태에 따라 이하의 기간으로 한정되며, 출원 변경이 이루어진 때에는 종전의 출원은 취하한 것으로 간주됨

| [표 12] 출원변경 기간 | |

|---|---|

| 구분 | 출원변경기간 |

| 실용신안 → 특허 (실용신안등록에 근거하는 특허출원을 제외함) |

출원일로부터 3년이내 |

| 특허 → 실용신안 디자인 → 실용신안 |

출원일로부터 9년 6월 이내 또는 최초 거절결정등본 송달일로부터 3월 이내 |

| 디자인 → 특허 | 출원일로부터 3년 이내 또는 최초 거절결정등본 송달일로부터 3월 이내 |

| 특허 → 디자인 | 출원계속 중 또는 최초 거절결정등본 송달일로부터 3월 이내 |

| 실용신안 → 디자인 | 출원계속 중 |

• 특허출원을 할 때에는 「특허원(원서)」「명세서」「특허청구의 범위」「요약서」「도면(화합물의 합성방법과 같이 필요로 하지 않는 경우는 불필요)」의 5개 서류에 대하여 각 1통씩이 필요하며, 통상 1건당 14,000엔의 특허출원료를 제출하여야 함

• 특허출원에 필요한 서류는 특허법시행규칙 등에서 정하고 있는 일정 양식을 충족하여야 함

- 문장은 구어체로 하며, 기술적으로 정확하고 간명하게 발명의 전체를 출원 시부터 기재함. 다른 문헌을 인용하여 명세서의 기재를 갈음하여서는 안 됨

- 기술용어는 학술용어를 이용하며, 용어는 그것이 갖는 보통의 의미로 사용하며, 명세서 및 특허청구의 범위 전체를 통하여 통일하여 사용함. 다만 특정한 의미로 사용하고자 하는 경우에는 그 의미를 정의하여 사용할 수 있음

• 출원서(양식 제26)에는 발명자, 출원인 정보 및 제출문건의 목록 등을 기재하며, 산업기술력강화법 제17조 제1항에서 규정하는 특정연구개발등완성과 관련하는 특허출원을 할 때는 그 취지를 기재하여야 함

• 실용신안등록을 받고자 하는 자는 원서와 함께 명세서, 실용신안등록청구의 범위, 도면 및 요약서를 제출하여야 함

• 출원서에는 실용신안등록출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소, 고안자의 성명 및 주소 또는 거소를 기재하여야 함. 산업기술력강화법 제17조 제1항에서 규정하는 특정연구개발등 완성과 관련하는 실용신안등록출원을 할 때는 그 취지를 기재하여야 함

• 실용신안의 보호대상은 「물품의 형상, 구조 또는 조합에 관한 것」에 한정되므로, 「도면」이 반드시 필요함

• 명세서에는 고안의 명칭, 도면의 간단한 설명 및 고안의 상세한 설명을 기재하여야 함. 고안의 상세한 설명은 고안이 해결하고자 하는 과제 및 그 해결수단 기타 그 고안이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 고안의 기술상의 의의를 이해하기 위하여 필요한 사항을 기재함으로써 그 고안이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 실시를 할 수 있는 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 함

• 「실용신안등록청구의 범위」의 기재는 청구항으로 구분하고, 각 청구항별로 실용신안등록출원인이 실용신안등록을 받고자 하는 고안을 특정하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항을 모두 기재하여야 함

• 출원서류의 제출은 컴퓨터를 이용한 전자출원절차와 서면에 의한 출원절차가 있음

• 전자출원

- 자택이나 회사 등의 컴퓨터를 사용하여 특허출원서류등을 특허청에 제출(전자출원)할 수 있음

- 전자출원을 하기 위하여는 인터넷에 접속해 있는 컴퓨터, 소정의 인증국이 발행하는 「전자증명서」를 취득하고, 인터넷출원소프트웨어를 컴퓨터에 설치하는 등의 사전준비가 필요함

- 각도도부현의 INPIT 지재종합지원창구에 설치되어 있는 전자출원용 단말기를 이용하여 전자출원을 할 수도 있음

• 서면출원

- 서면으로 출원하는 경우는 특허청출원과의 창구(특허청 청사 1층)에 제출하는 방법과 우편에 의한 방법이 있음

• 사전절차

- 특허출원등의 절차를 하는 자(대리인을 포함함)는 출원등의 절차에 앞서 미리 다음의 절차를 할 필요가 있음

· 식별번호의 부여청구

· 식별라벨의 교부청구

· 포괄위임장(사건을 특정하지 않은 대리권을 증명하는 서면)의 제출

• 요금의 납부

- 전자출원에서는 계좌이체, 전자현금납부, 현금납부, 예납에 의한 납부 및 지정입금납부(신용카드에 의한 납부) 등의 납부방법을 이용할 수 있음

- 서면에 의한 출원에서는 전자현금납부, 현금납부, 특허인지에 의한 납부 및 예납에 의한 납부 등의 납부방법을 이용할 수 있음

☞ 특허출원 서식 바로가기

특허법시행규칙 양식 제26

(https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006)

☞ 실용신안출원 서식 바로가기

실용신안법시행규칙 양식 제1

(https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006)

☞ 요금 일람 바로가기

(https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html)

• 특허출원일로부터 1년 6개월이 경과한 때, 특허출원의 명세서등을 게재한 공개특허공보를 발행하고, 출원내용을 일반에게 공개함. 출원공개 전에 출원의 취하등이 있던 것을 제외하고, 원칙적으로 모든 특허출원이 공개됨

- 공개특허공보의 1면에는 출원인 성명 등의 서지적 사항과 발명의 요약과 대표도면 등이 게재되며, 다음 페이지부터는 특허청구의 범위 및 명세서의 전문과 필요한 도면이 게재됨

- 이 공개특허공보는 일본 특허청 누리집에서 다운로드할 수 있으며, 독립행정법인공업소유권정보·연수관이 제공하는 특허정보플랫폼(J-PlatPat)에서 열람할 수 있음

• 특허출원인은 그의 특허출원이 ① 출원공개되어 있는 경우, ② 파리조약에 의한 우선권 등의 주장을 수반하는 출원으로 증명서가 제출되어 있지 않은 경우,

③ 외국어서면출원에서 외국어출원의 번역문이 제출되어 있지 않은 경우를 제외하고, 그 특허출원에 대하여 출원공개를 청구할 수 있음

• 출원공개를 청구하면 특허출원일로부터 1년 6개월의 경과를 기다리지 않고 출원이 공개됨. 다만 출원공개청구서의 제출 후에는 출원이 포기·취하 또는 거절결정이 확정된 경우에도 출원이 공개되며, 출원으로부터 1년 4개월 이내라도 요약서의 보정을 할 수 없고, 출원공개의 청구는 취하할 수 없음

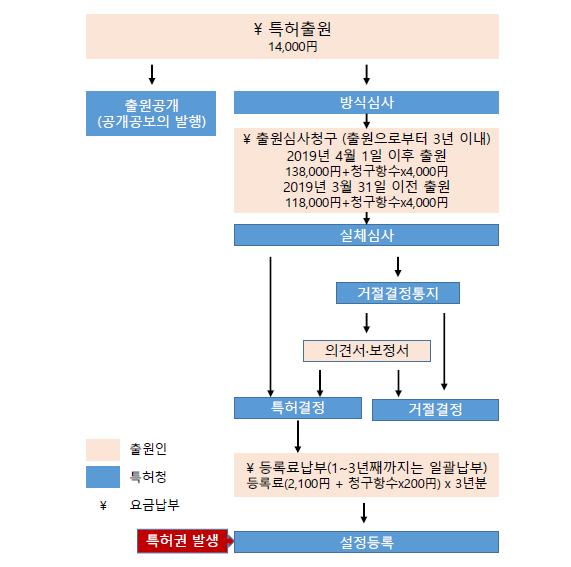

• 특허출원된 발명이 특허로 등록될지 여부는 특허청 심사관에 의한 실체심사에서 판단되며, 이 심사는 출원심사의 청구가 이루어진 것에 한하여 이루어짐

• 출원심사의 청구는 출원일로부터 3년 이내에 출원심사청구서를 제출함으로써 이루어지며, 이 기간 내에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 간주함

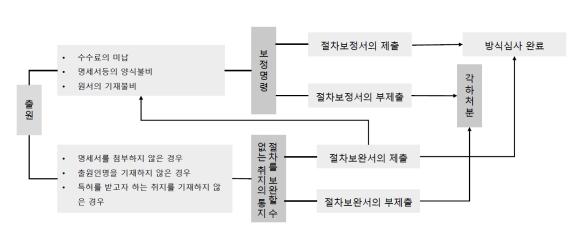

• 방식심사에서는 출원서류나 각종절차가 법령에서 정한 방식요건에 적합한지 여부를 체크하고, 출원인의 자격이나 필요한 수수료의 납부에 관한 심사를 진행함

• 특허출원한 발명이 특허가 될지 여부는 특허청 심사관에 의한 실체심사를 거쳐 판단됨. 이 실체심사의 절차에 들어가기 위해서는 출원일로부터 3년 이내에 출원심사청구서를 제출하여야 함

• 법령에서 정하는 방식요건을 충족하지 않은 출원 절차는 보정명령의 대상이며, 그 지시에 따라 보정을 하지 않으면 보정의 대상이 된 절차는 각하됨

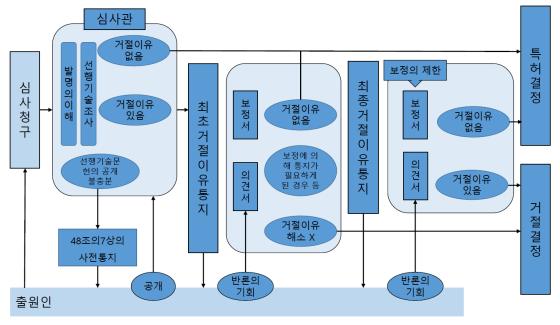

• 방식심사를 거치고 출원심사청구가 이루어진 출원은 심사관에 의하여 특허 등록 여부에 대한 실질적인 심사를 받게 됨. 특허청 심사관은 출원된 발명이 「특허를 받을 수 있는 발명」의 조건을 충족하는지 여부, 즉 특허법 제49조에서 열거하는 거절이유가 없는지 여부를 판단하며, 거절이유를 발견하지 않은 경우에는 심사단계의 최종결정으로 특허결정을 함

• 심사관이 거절이유를 발견한 때에는 거절이유를 해소할 수 있는 일정 절차를 부여하며, 그 거절이유가 해소되지 않았다고 판단하면 거절결정을 함

• 거절결정을 받은 자는 이에 불복하면 심판으로 그 시비 여부를 다툴 수 있으며, 다툼이 없는 경우에는 거절결정은 확정됨

• 명세서 안에 선행기술문헌정보의 공개가 없는 경우, 심사관은 공개를 요구하는 취지의 통지를 하며, 이에 따르지 않으면 거절이유를 통지하게 됨

• 거절이유에 해당한다는 판단을 한 경우, 심사관은 거절이유를 통지하고, 지정기간 내(국내거주자 60일, 재외자 3월)에 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여함. 이 기간 내에 심사관의 거절이유에 반론을 하기 위하여 의견서를 제출하거나 거절이유를 해소하기 위하여 절차를 보정할 수 있음

• 보정은 출원서에 최초로 첨부한 명세서, 특허청구의 범위, 도면에 기재한 범위 내에서 가능하며, 신규사항의 추가는 인정되지 않음

• 보정은 다음의 시기에 할 수 있음

① 출원 시부터 특허결정 이전. 다만 거절이유통지 후는 제외

② 최초 거절이유통지의 지정기간 내

③ 거절이유통지 후의 제48조의 7 통지의 지정기간 내

④ 최종 거절이유통지의 지정기간 내

⑤ 거절결정불복심판청구와 동시에

④·⑤의 경우, 특허청구의 범위의 보정은 청구항의 삭제, 청구범위의 감축, 오기의 정정 및 명확하지 않은 기재의 석명을 위해서만 가능함

• 심사관이 심사결과 거절이유를 발견하지 않은 경우 내지는 의견서나 절차보정서의 제출에 의하여 거절이유가 해소된 경우, 심사관은 그 특허출원에 대하여 특허결정을 함

• 권리를 발생시키기 위해서는 특허결정등본이 출원인에게 송달된 날로부터 30일 이내에 제1년부터 제3년까지의 특허료를 일괄하여 납부함. 특허료의 납부가 있던 때는 특허원부에 특허권의 설정 등록을 하며, 이 등록에 의하여 특허권이 발생함

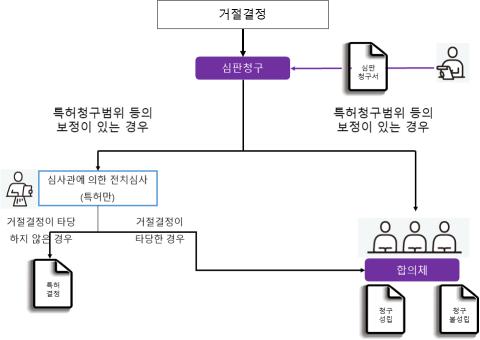

• 특허청 내에 설치된 심판부에 의하여 운영되는 심판제도는 심사관의 거절결정의 타당성을 판단하는 「심사의 상급심」으로서의 역할과 권리의 유효성을 검토하고 지재분쟁의 해결에 공헌하는 「지재분쟁의 조기 해결」이라는 역할을 담당함

| [표 13] 심판 청구인과 대상 권리 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 청구인 | 대상 권리 | ||||

| 거절결정불복심판 | 심사에서 거절결정을 받은 자 | 특허, 디자인, 상표 | |||

| 이의신청 | 누구나 | 특허, 상표 | |||

| 무효심판 | 이해관계인 | 특허, 실용신안, 디자인, 상표 | |||

| 취소심판 | 누구나 | 상표 | |||

| 정정심판 | 특허권자 | 특허 | |||

| 판정 | 특허청의 견해가 필요한 자 | 특허, 실용신안, 디자인, 상표 | |||

• 심판관에 의한 거절결정에 불복이 있는 경우 거절결정불복심판을 제기할 수 있음

• 심판관으로 구성된 합의체는 거절결정이 타당한지 여부를 심리하며, 타당하지 않다고 판단한 경우 다른 거절이유의 유무에 대하여 직권으로 조사하고, 권리 부여의 가부를 판단함

• 특허청구의 성립률은 2019년 68.2%이며(심판관에 의한 전치심사에 의한 등록을 제외), 디자인의 청구성립률은 68.5%, 상표의 청구성립률은 65.4% 임

• 심판부의 결정에 불복하는 경우, 지적재산고등재판부에 제소할 수 있는데, 특허의 경우 심판부의 결정 중 80% 이상이 법원에서도 유지됨

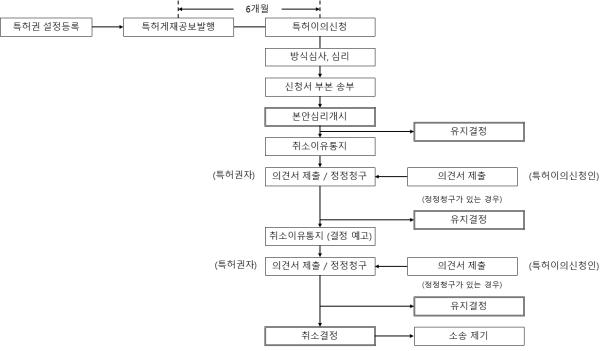

• 특허게재공보의 발행으로부터 6개월 간, 또는 상표게재공보의 발행으로부터 2개월 간, 특허·상표등록에 대하여 공중이 이의신청을 할 수 있도록 하는 제도

• 타인이 취득한 권리에 하자가 있다고 생각되는 경우, 누구든지 이의를 신청할 수 있으며, 심판관으로 이루어진 합의체는 필요에 따라 직권조사를 하면서, 신청인의 주장과 증거를 검토함

• 특허부여 후의 일정기간에 한하여, 널리 제3자에게 특허의 재검토를 요구할 수 있는 기회를 부여하고, 신청이 있던 때는 특허청 스스로가 해당 특허처분의 적부에 대하여 심리하고, 해당 특허에 하자가 있는 때는 그 시정을 도모하는 제도

• 누구든지 이의신청을 할 수 있음. 자연인, 법인 및 법인이 아닌 사단 또는 재단이라도 대표자 또는 관리인이 있는 경우에는 신청할 수 있음. 다만 익명으로는 신청할 수 없음

• 특허이의신청이유는 특허법 제113조에 규정한 이유에 한정되며, 그 이외의 이유로는 신청할 수 없음

• 심리는 심판관의 합의체에 의하여 심리되며, 서면심리에 의함. 심리는 특허이의신청인이 신청한 이유 및 증거에 근거하나, 합의체는 직권으로 특허이의신청인이 신청하지 않은 이유에 대해서도 심리할 수 있으며, 신청하지 않은 증거의 채용도 가능함

• 심리의 대상은 특허이의신청이 이루어진 청구항에 한정됨. 복수의 이의신청이 있는 경우, 원칙적으로 심리는 병합되며, 해당 병합된 특허이의신청 중 어느 하나에서 신청된 청구항은 모두 심리의 대상이 됨

• 특허를 취소할 경우, 합의체는 특허권자에게 취소이유를 통지하고, 상당한 기간을 지정하여 의견서의 제출 및 정정의 기회를 부여함. 특허권자는 지정기간 내에 의견서를 제출할 수 있거나, 특허청구 범위의 정정을 청구할 수 있음. 2번째 취소이유통지는 원칙적으로 취소결정의 예고가 이루어짐

• 합의체는 이의가 신청된 모든 청구항에 대하여 청구항별로 특허를 취소할지 유지할지를 결정함. 취소결정에 대하여 특허권자는 도쿄고등재판소(지적재산고등재판소)에 불복신청할 수 있으나, 유지결정에 대하여는 불복신청을 할 수 없음

• 원래 권리가 인정되어서는 안 되는 특허·실용신안·디자인·상표를 대세적으로 무효로 하는 심판제도

• 권리의 유효성에 관한 당사자 사이의 분쟁을 해결하기 위한 제도로, 심판관으로 구성된 합의체에서 판단하며, 합의체는 양 당사자에게 충분히 주장의 기회를 부여하며, 필요에 따라 직권에 의한 조사를 할 수 있음

• 2020년 4월부터, 사전에 합의한 심리계획에 근거해, 여러 차례 당사자와 대면으로 쟁점정리 등을 하는 「계획대화심리」를 시행하고 있음

| [표 14] 특허이의신청과 무효심판의 비교 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 특허이의신청 | 특허무효심판 | ||||

| 제도취지 | 특허의 조기안정화 | 특허의 유효성에 관한 당사자 사이의 분쟁해결 | |||

| 절차 | 결정계 절차 | 당사자계 절차 | |||

| 신청인·청구인 적격 | 누구나 | 이해관계인 | |||

| 신청·청구 기간 | 특허게재공보발행일로부터 6개월 이내 (권리소멸 후에는 불가) |

설정등록 후 언제든지 (권리소멸 후에도 가능) |

|||

| 신청·청구 및 그 취하 | 청구항별로 가능 취소사유통지 후의 취하는 불가 |

• 청구항별로 가능 • 답변서제출 후의 취하는 상대방의 승낙이 있으면 가능 |

|||

| 사유 | 공익적 사유 (신규성, 진보성, 명세서의 기재불비 등) |

• 공익적 사유 • 권리귀속에 관한 사유(모인출원, 공동출원위반) • 특허 후 후발적 사유(권리향유위반, 조약위반) |

|||

| 심리방식 | 서면심리(구두심리 불가) | • 원칙적으로 구두심리(서면심리도 가능) | |||

| 복수의 신청·사건의 취급 | 원칙적으로 병합하여 심리 | • 원칙적으로 병합하지 않고, 사건별로 심리 | |||

| 결정·심결의 예고 | 취하결정 전에 취소사유의 통지(결정의 예고) | • 청구성립(무효결정) 전에 심결의 예고 | |||

| 결정·심결 | 특허의 취소·유지 또는 신청 각하 결정 | • 청구의 성립·불성립 또는 각하 심결 | |||

| 불복심청 | 취소결정에 대하여 특허권자는 특허청장관을 피고로 도쿄고등재판소에 소 제기 가능. 유지결정 및 신청각하 결정에 대한 불복신청은 불가 | • 심판청구인 및 특허권자 쌍방 모두 상대방을 피고로 도쿄고등재판소에 소 제기 가능 | |||

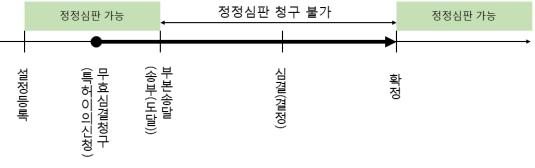

• 주로 특허에 대하여 일부에 하자가 있는 경우 무효심판이 청구되는 것을 예방하거나, 특허발명의 불명료한 부분을 명확히 하여 계쟁을 사전에 방지하기 위하여, 특허권자가 자발적으로 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면을 정정하는 권리를 보증하는 제도

• 무효심판사건·특허이의신청사건·판정청구사건 내지는 침해사건 등과 관련하여, 심결·결정·판결의 결론에 영향을 미치므로 가능한 조기에 심리를 하는 것이 바람직하며, 정정심판 청구 후에 무효심판이 청구되거나 특허이의신청이 이루어진 때에는 무효심판 또는 특허이의신청 심리 중에 정정청구가 이루어지기도 함

• 출원서에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면에 대하여 청구할 수 있음

• 청구인은 특허권자이며, 전용실시권자, 질권자 또는 특허법 제77조 제4항 또는 특허법 제78조 제1항의 규정에 의한 통상실시권자가 있는 때는 이들의 승낙을 얻은 경우에 한하여 정정심판을 청구할 수 있음

• 권리설정등록이 있던 후에 정정심판을 청구할 수 있으나, 특허이의신청 또는 무효심판이 특허청에 계속 중인 때부터 그 결정 또는 심결이 확정될 때까지의 사이는 정정심판을 청구할 수 없음

• 합의체는 심판청구서 및 이에 첨부한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 기재를 근거로 정정심판의 청구가 특허법 제126조에서 규정하는 요건을 충족하는지 여부를 판단함

• 정정심판은 청구항별로 청구된 경우에는 청구항별로 정정의 적부를 판단함

• 정정심판의 심결로는 청구성립(정정의 인정), 일부청구성립(정정의 일부 인정), 청구불성립 및 청구각하 등이 있음

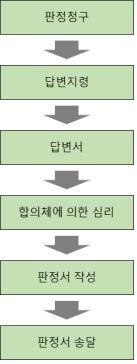

• 판정이란 특허청이 청구를 받아, ① 특허발명이나 등록실용신안권의 기술적 범위, ② 등록디자인이나 이와 유사한 디자인의 범위, ③ 상표권의 효력 범위에 대하여, 중립·공평한 입장에서 판단하는 제도임

• 3명의 지정 심판관으로 구성되는 합의체는 청구인이 특정하는 실시대상(나호) 물건(방법)이 특허발명의 기술적 범위에 속하는지 여부를 판정함

• 판정은 특허발명의 기술적 범위에 대한 특허청(합의체)의 공적인 견해 표명으로 감정적 성질을 가지며, 법적 구속력은 없으나 고도로 전문적·기술적인 행정관청인 특허청이 하는 감정으로 사회적으로 충분히 존중되며, 권위가 있는 판단의 하나로 언급됨

• 라이선스 교섭의 대상인 특허발명이 특정 표준규격에 근거하는 표준특허발명(standard essential patents)에 해당하는지 여부의 판단은 당사자사이의 해결만으로 곤란할 수 있음

• 이에 일본 특허청은 이러한 판단을 특허청이 공정·중립적인 입장에서 제시하는 것이 당사자 사이의 라이선스교섭의 원활화와 분쟁해결의 신속화에 크게 기여할 것이라 생각하고, 2018년 4월 1일부터 표준필수성에 관한 판단을 위한 판정제도를 운영함

• 표준규격문서에서 불가결하다고 여겨지는 구성을 모두 가진 것을 「표준규격에 준거하는 제품등」이라 하고 그 「표준규격에 준거하는 제품 등」의 실시가 특정한 특허발명을 이용하지 않고 할 수 없는 경우, 즉 그 「표준규격에 준거하는 제품 등」이 그 특허발명의 기술적 범위에 속하는 경우 그 특허발명은 해당 표준규격에 필수인 발명이라고 할 수 있음

• 이와 같이 특허발명이 표준규격에 필수적인지 아닌지를 「특허발명의 표준필수성」이라 하고, 표준규격에 필수인 발명에 관련한 특허를 「표준필수특허(standard essential patents)」라 함

• 표준 필수성 판정에서는 특허발명이 어떤 표준규격에 필수적인 발명인지 여부를 판단하기 위하여, 해당 특허발명의 기술적 범위에 대하여 일반적인 판정에서 나호를 대신하여 표준규격문서에서 특정된 가상대상물품등(가상 나호)을 특정하여 판정을 청구하는 것이며, 그 목적에 따라 다음과 같은 태양을 가짐

(ⅰ) 특허발명이 표준규격에 필수적인 것이라는 판단을 위해, 표준규격문서에서 불가결하다고 여겨지는 구성으로 이루어진 가상 나호가 해당 특허발명의 기술적 범위에 속한다는 취지의 판정을 청구하는 경우

(ⅱ) 특허발명이 표준규격에 필수적인 것이 아니라는 판단을 위해, 표준규격문서에서 불가결하다고 여겨지는 구성으로 이루어진 가상 나호가 해당 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다는 취지의 판정을 청구하는 경우

• 표준필수성 판정을 청구하기 위하여는 청구의 이익이 인정되어야 함. 라이선스 교섭, 특허권의 매매 교섭, 특허권의 이전을 수반하는 사업양도의 교섭 및 특허권을 대상으로 한 담보권의 설정의 교섭 등에서 특허발명의 표준필수성에 관하여 견해의 차이가 있는 경우에는 청구의 이익이 있다고 인정되나, 특허발명의 표준필수성에 관한 견해 차이가 없는 경우에는 청구의 이익이 인정되지 않음

• 표준필수성 판정을 위해서는 표준규격 문서에서 필수적이라고 간주되는 구성에서 가상의 실시대상물품 등을 특정하여 특허발명의 구성요건에 대응하도록 하여야 함. 대상이 되는 표준규격은 원칙적으로 표준화단체 등의 표준규격을 책정하는 하나의 주체에 의하여 제품 등이 지켜야 하는 기술사양으로 표준규격문서가 정리되고, 이를 특허청에 제출하는 것에 한함

• 2018년 4월 1일에 운용을 개시한 이래 약 1년을 경과한 2019년 3월 시점에서 표준필수성 판정을 청구한 수는 1건임

• 이는 통상의 판정 청구건수가 연간 50~100건인 것과 비교하여 그 차이가 명확한 것으로, 제도 활성화를 위하여 2019년 7월, 일본 특허청은 운용 개정을 통하여 판정제도의 이용이 인정되는 범위를 확대하고, 가상의 나호가 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는 특허발명이 표준필수가 아니라는 것을 요구하는 소극적 청구를 가능하도록 하고, 비밀유지도 인정되도록 하였음

• 그러나 2019년 7월 1일에 새로이 운용을 시작한 후 1년 6개월이 경과한 2020년 12월 31일 시점까지도 이 판정제도의 추가적인 운용실적은 0건으로, 이는 권리자로서는 표준필수성만을 다투고 있는 사안이 아닌 한 표준필수성 판정제도를 이용할 메리트가 느껴지지 않는다는 것이 요인일 수 있음

• 또한 실시자로서는 표준필수성마저도 부정할 수 있다면 교섭상 유리할 수 있으므로 이 제도를 이용할 메리트가 있을 수 있으나, 법적 구속력이 없고 실시자측이 이 판정제도를 이용하면 권리자 측이 바로 제소할 가능성이 높아져, 오히려 본 판정제도의 이용이 소송을 부를 수 있다는 것이 우려되고 있음

| [그림 9] 판정제도 절차 | |

|---|---|

|

• 판정청구는 권리단위를 특정하고, 가호 1개에 1건 청구함 • 판정청구서의 부본을 피청구인에게 송달하고, 피청구인에게 답변을 요구함 (응답기간: 내국인 30일, 재외자 60일) • 답변서의 부본을 판정청구인에게 송달함 • 3명의 심판관에 의한 합의체에서 심리 • 필요에 의하여 구두심리, 증거조사 등이 이루어짐 • 속하는지 여부를 판단과 함께 상세한 이유를 표시함 • 판정 결론에 대하여 불복신청할 수 없음 • 판정서의 내용은 특허청이 발행하는 공보에 게재됨 |

• 실용신안권은 실용신안기술평가서를 제출하여 경고한 후에 행사할 수 있음

- 실용신안기술평가서는 특허청 심사관이 출원된 고안의 신규성, 진보성 등에 관한 평가를 하고, 이를 청구인에게 통지하는 것임

- 청구는 누구든지 할 수 있으며, 실용신안등록이 무효가 되지 않는 한, 실용신안권이 소멸한 한 후에도 청구할 수 있음

- 특허출원에 있어 심사청구의 경우와 달리, 청구항을 선택하여 필요한 청구항에 대해서만 기술평가를 신청할 수 있음

• 경고나 권리 행사 후 실용신안등록이 무효가 된 경우에는 상대방에게 입힌 손해를 배상할 책임을 짐(실용신안법 제29조의 3)

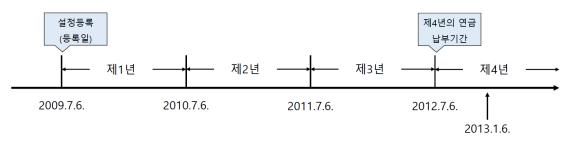

• 특허결정등본이 특허출원인에게 송달된 날로부터 30일 이내에 제1년부터 제3년까지의 특허료를 일괄하여 납부하면 특허원부에 「특허권의 설정등록」이 이루어지며, 이 등록에 의하여 특허권이 발생함

• 특허권의 존속기간은 출원으로부터 최장 20년(존속기간의 연장등록이 있던 것은 최장 25년) 임

• 실용신안권은 설정등록 시부터 권리가 발생하며, 권리존속기간은 출원으로부터 최장 10년임

• 특허법상의 실시권에는 크게 허락에 의한 실시권(약정실시권)과 허락에 의하지 않은 실시권이 있음. 허락에 의한 실시권은 특허권자의 특허발명을 실시할 권리에 터 잡은 것으로 전용실시권과 통상실시권이 있음. 허락에 의하지 않은 실시권은 법정통상실시권과 재정통상실시권으로 구분할 수 있음

• 약정실시권

- 특허권자는 업으로서 특허발명의 실시할 권리를 독점하며, 이러한 실시권을 타인에게 허락할 수 있음. 즉 특허권자는 제3자로 하여금 자신의 특허발명을 실시하도록 할 수 있으며, 이는 실용신안권자의 경우에도 같음

- 실시권에는 「전용실시권(특허법 제77조 제2항)」과 「통상실시권(특허법 제78조 제2항)」이 있으며, 「통상실시권」은 다시 계약으로 「독점적 통상실시권」인지 「비독점적 통상실시권」인지를 구분할 수 있음

- 전용실시권은 실질적으로 특허권의 이전에 가까운 효력을 갖기 때문에 이용빈도가 낮고, 많은 경우에는 통상실시권이 선택됨. 통상실시권은 전용실시권과는 달리 법률상 배타적·독점적 효력을 갖지 않는 실시권이라고 여겨지나, 계약에 의하여 제3자에게는 통상실시권을 부여하지 않는다는 합의를 할 수 있으며, 이러한 합의 아래에서 허락되는 통상실시권을 일반적으로 독점적 통상실시권이라 함

- 독점적 통상실시권자에게는 판례상 특허발명을 실시하는 제3자에게 대항하는 고유의 손해배상청구권이 인정되고, 그 범위 내에서는 전용실시권에 가까운 권능이 승인됨. 한편 금지청구권에 대하여는 특허권자가 갖는 금지청구권의 대위행사를 인정한 재판례(東京地裁昭和40年8月31日判決・判タ185号209頁・「カム装置」事件)와 금지청구권을 부정한 재판례(大阪高裁昭和61年6月20日判決・無体集18巻2号210頁・「ヘアーブラシ」事件)로 나뉨

- 특허등록을 기다리지 않고 출원단계에서 조기에 라이선스의 대상이 될 수 있도록 임시전용실시권·임시통상실시권 제도를 운영하고 있음. 이는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 권리에 근거해 취득할 특허권에 대하여, 당초 명세서등에 기재한 범위 내에서 가전용 실시권을 설정(가통상실시권을 허락)할 수 있고, 특허권의 설정등록이 있던 때에 전용실시권·통상실시권이 설정된 것으로 간주하는 제도임(특허법 제34조의 2, 제34조의 3)

- 전용실시권·임시전용실시권은 그 설정, 이전(상속 기타 일반승계에 의한 것을 제외함), 변경, 소멸(혼동 또는 담보하는 채권의 소멸이나 특허법 제34조의 2 제6항에 의한 것을 제외함) 또는 처분의 제한은 등록해야 그 효력이 발생함

- 통상실시권은 그 발행 후에 그 특허권 또는 전용실시권 또는 그 특허권에 대한 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 효력을 가지며, 임시통상실시권 역시 그 허락 후에 해당 임시통상실시권에 관련한 특허를 받을 권리 또는 임시전용실시권 또는 해당 임시통상실시권에 관련한 특허를 받을 권리에 관한 임시전용실시권을 취득한 자에 대해서도 효력을 가짐

- 전용실시권·임시전용실시권은 특허권자의 승낙을 얻은 경우와 상속 기타 일반승계의 경우에 한하여, 실시 사업과 함께 이전할 수 있음

• 법정통상실시권

- 일정 사실에 근거하여 특허권자나 전용실시권자의 허락 없이 발생하는 통상실시권

| [표 15] 법정 통상실시권 (특허) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 종류 | 특허법상의 근거조문 | 실시에 따른 비용 | |||

| 직무발명에 대한 사용자의 법정통상실시권 | 제35조 제1항 | 무상 | |||

| 선사용에 의한 법정통상실시권 | 제79조 | 무상 | |||

| 특허권의 이전등록 전의 실시권에 의한 법정통상실시권 | 제79조의2 | 상당한 대가 | |||

| 무효심판의 청구등록 전의 실시에 의한 법정통상실시권 | 제80조 제1항 | 상당한 대가 | |||

| 디자인권의 존속기간 만료 후의 법정통상실시권 | 제81조 | 상당한 대가 | |||

| 재심에 의한 특허권의 회복 전의 실시 등에 의한 법정통상실시권 | 제176조 | 무상 | |||

• 재정실시권

| [표 16] 재정실시권의 종류 (특허) | |

|---|---|

| 종류 | 근거조문 |

| 불실시의 경우 통상실시권 | 특허법 제83조 제2항, 실용신안법 제21조 |

| 자기의 특허발명 실시를 위한 통상실시권 | 특허법 제92조 제3항, 실용신안법 제22조 |

| 공공의 이익을 위한 통상실시권 | 특허법 제93조 제2항, 실용신안법 제23조 |

• 특허권은 이전할 수 있음. 권리의 이전은 특정승계와 일반승계로 구분할 수 있음. 특정승계에는 전부 또는 일부 이전, 지분의 양도 또는 포기에 의한 권리 이전 등이 포함되며, 일반승계에는 합병, 분할 또는 상속에 의한 권리이전 등을 예로 들 수 있음

• 권리이전은 인터넷출원 소프트웨어로는 진행할 수 없으며, 우편이나 창구에서의 절차로 진행하여야 함

• 일반승계에 의한 이전은 등록하지 않아도 그 효력이 발생하나, 양도 등의 특정승계에 의한 이전은 등록을 하지 않으면 효력이 발생하지 않음. 특허권을 이전하는 경우, 이전등록신청서를 제출하고, 특허청의 특허원부에 이전등록할 필요가 있음

☞ 이전등록등록신청서

https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/tetsuzuki_03.html

• 표준의 의미

- 표준이란 합의에 의해 작성되고 공인된 기관에 의해 승인된 것으로서 주어진 범위 내에서 최적 수준의 성취를 목적으로 공통적이고 반복적인 사용을 위한 규칙, 지침 또는 특성을 제공하는 문서라고 정의함. 과학, 기술 및 경험에 대한 총괄적인 발견 사항들에 근거하여야 하며, 공동체 이익의 최적화 촉진을 목표로 제정되어야 한다고 표준화기구(ISO/IEC Guide 2)에 의해 규정

• 표준필수특허의 개념

- 표준필수특허란, ISO, IEC, ITU 등의 표준화기구서 규정한 표준기술을 해당 특허 기술을 사용하지 않고서는 실행할 수 없도록 설계된 특허, 즉 표준기술을 구현하기 위해서는 반드시 사용해야만 하는 특허를 의미함. 청구항(Claim)의 구성요소들 전부가 표준규격에서 그래도 읽히는(Read on) 특허를 말함

- 표준필수특허의 대표적인 장점은 a. 특허 침해 발생 시에 입증이 매우 용이하고, b. 특허 침해를 회피하는 것이 불가능하며, c. 안정적인 로열티 수입을 기대할 수 있음

- 표준필수특허에 있어서 청구항의 분량보다는 청구항과 표준문서의 정합성 여부가 중요함

• 표준필수성 평가

- 표준필수성 평가란 표준특허의 각 구성요소(Claim 중 각 구성요소 element)와 표준기술문서 규격이 각 요소를 1:1로 정확히 매칭되는가를 평가하는 것을 말하는데, 매우 어려운 작업에 속함

• 표준필수특허의 중요성

- 표준으로 정해진 기술을 후발주자로부터 보호하고, 기업으로부터 표준특허 사용에 대한 로열티를 받을 수 있음. 그리고 표준필수특허 보유자의 시장지배력을 강화하고, 지속적인 수익 창출에 기여함

- LG 전자는 미국 디지털방송 관련 표준특허를 보유한 제니스社를 인수하여 2008년에만 약 1억 달러의 특허료 수익을 거두었음. 아직 시장이 형성되지 않았던 기술분야의 표준특허 보유기업을 과감하게 인수하고, 시장이 형성된 이후 수익을 창출함

• 중소기업의 표준특허

- 표준필수특허의 획득이 거의 불가능하고 오히려 이러한 표준특허를 사용해야 하는 중소기업이 표준필수성을 제대로 갖추지 못하거나 무효가 될지도 모르는 위험한 표준특허를 고가의 기술료를 주고 라이선스 계약을 체결해서는 아니 될 것임

- 국내의 표준필수특허 관련 중소기업의 표준활동 및 표준특허 확보를 지원으로 대표적인 사업은 특허청 산하 기관인 한국특허전략개발(KISTA) 표준특허센터에서 추진하는 ‘표준특허 창출 지원 사업’이 있음

- 일본 특허청에서는 중소기업의 표준특허 문제를 지원하기 위하여, 표준필수성 평가를 기업의 요청을 받아서 일본 특허청의 심판부에서 해주고 있음

• 분쟁의 배경

- 발명을 공개하는 대가로서 기술에 대해 독점권을 부여하는 ‘특허’와 기술을 가능한 한 널리 보급하려는 ‘표준’은 어느 것이나 모두 혁신 촉진에 기여하는 것이지만, 양자는 일견 서로 상충되는 요청에 대응하는 것이어서, 둘(양자) 사이에 종종 긴장 관계가 나타남

- 이러한 긴장 관계는 처음 1990년대 통신 기술이 디지털 방식으로 이행하고 최신의 기술을 특허로 보호하면서 표준화해 나가는 흐름 속에서 현재화(顕在化)되면서, 그 결과, 표준필수특허를 둘러싼 분쟁이 생기게 된 것임

- 표준필수특허의 필수성과 유효성에 대한 투명성 향상이 강력하게 요구되고 있음. 일부의 표준화 단체에서 특허권자는 표준화 과정에서 자신이 보유한 특허가 표준필수특허라고 생각하는 경우, 표준화 단체에 선언할 필요가 있지만, 그 경우에도 실제로는 필수가 아닌 특허를 포함하여 다수의 표준필수특허로서 선언하는 특허권자도 있음. 보통 이 선언은 특허출원 중의 단계와 표준규격이 결정되기 전에 수행되기 때문에, 어느 정도는 실제보다 많은 선언이 될 가능성을 피할 수 없을 것으로 보임

- 선언 과다가 일어나는 배경으로서, 표준필수특허의 기술료(Royalty)가 특정 표준규격에 관한 모든 표준필수특허 건수에 차지하는 특정 특허권자가 보유한 표준필수특허 건수 비율에 따라 산출되고 있음

• 분쟁의 두 가지 문제점

- 표준필수특허를 둘러싼 분쟁에 대해서는 ‘홀드업(Hold-up)’과 ‘홀드아웃(Hold-out)’이라는 두 가지 문제를 우려하는 목소리가 있음. 특허권자와 실시자는 각각의 입장에서 양자 중 어느 것이 더 심각한지를 둘러싸고 논쟁하고 있음

- ‘홀드업(특허 억류, Hold-up)’이란 표준필수특허를 사용하는 사업자가 다른 기술로의 환승이 곤란한 상황에서, 특허권 침해에 대한 금지의 위협으로 인하여 불리한 라이선스 조건이 강요되는 상황. 각국의 재판 례(판례)는, FRAND(공평·합리적·비차별적(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, FRAND) 선언된 표준필수특허에 의한 금지청구권의 행사가 인정되는 것은 한정된 경우라는 생각에 수렴되고 있지만, 협상 태도가 불성실한 경우 등에도 금지를 인정하는 판결이 계속 나오고 있기 때문에, 실시자 측에 있어서 ‘홀드업’은 계속 문제라고 할 수 있음

- ‘홀드아웃(특허 알 박기, Hold-out)’은 특허권자 측이 라이선스 협상을 신청했지만, 실시자 측은 표준필수특허에 대해서는 금지가 인정되지 않을 것으로 예상하고, 라이선스 협상을 거부하거나 지연하는 등 성실하게 대응·시도하지 않는 문제를 말함

- ‘홀드업’과 ‘홀드아웃’을 둘러싸고, 이것이 현실에 존재하는 문제인지 아니면 단지 걱정에 불과한 것인가의 조차에 대하여도, 특허권자와 실시자의 의견에 여전히 격차가 있음

• 분쟁의 해소 방안

- IPR 정책이란, 표준화 단체(Standard Setting Organization, SSO)가 분쟁을 방지하고 기술 표준을 구현하는데 필요한 표준필수특허의 광범위한 활용을 촉진하기 위해 표준필수특허에 관한 방침을 말하고, 표준필수특허의 라이선스가 공평·합리적·비차별적(FRAND)인 것이 되도록 방침의 정비에 노력하여 왔음

- 그 방침은 표준화에 참여하는 각 기업이 보다 질이 좋고 적절한 기술을 표준화 단체에 제안하도록 촉구하고 표준기술이 널리 보급되는 것에 크게 기여하고 있음

• 라이선스의 개념

- 라이선스란 일정한 권리를 가지고 있는 자에 의해 어떤 발명, 고안, 디자인, 표장 등을 실시 또는 사용할 수 있는 권리가 제 3자에게 허용되는 것을 말함

- 법적으로 라이선스의 본질은 원권리자에 의한 허락 또는 동의에 있으며 대가의 유무는 라이선스 성립 요건은 아님. 다만 실무적으로는 로열티가 중요한 인자의 하나가 되고 있음

• 기존 라이선스 협상 방식

- 종래, 정보 통신 기술 분야의 표준필수특허를 둘러싼 라이선스 협상은, 이 분야의 기업을 중심으로 이루어져 왔음. 따라서 대부분의 경우 크로스 라이선스로 해결되었으며, 필요에 따라 사업 개시 후 라이선스 협상을 수행하는 관행이 있었음

- 또한, 동일한 산업의 기업들 사이에서는, 상호 간에 상대방이 보유한 특허의 권리범위, 필수성, 가치를 평가하기 쉽기 때문에 당사자간에 라이선스 요율에 대해 어느 정도 공통의 시세관(가격 수준 인식)을 가질 수 있었음

• 산업환경의 변화에 따른 영향

- 표준화 단체는 특허권자가 필수라고 선언한 특허가, 실제로 필수인지 여부와 표준책정과정에 있어서 사양이 변경됨에 의하여 필수성이 상실되었는지 여부에 대해서, 확인되지 않고 선언된 특허를 나열할 때 제 3자의 확인을 거치지 않는 것이 일반적임

- 최근 사물인터넷(Internet of Things, IoT)의 보급에 의하여, 다양한 인프라와 장비가 인터넷을 통해 연결되는 ‘제4차 산업혁명’이라고 칭하는 변화가 국내외에서 급속히 진전되고 있음. 그 결과, 기기 간의 무선 통신에 관계되는 표준규격의 실시에 필요한 표준필수특허를 둘러싼 라이선스 협상은 큰 변화에 노출되고 있음

• 표준필수특허 라이선스 협상 사례 증가

- 사물인터넷의 보급에 따라 다양한 업종의 기업이 정보통신기술의 표준규격을 이용하게 되어, 표준필수특허의 라이선스 협상과 관련된 사례가 증가하고 있음. 또한 표준필수특허를 보유하지 않은 기업이 신규 진입하는 경우도 있음

- 예를 들어, 표준필수특허의 특허권자인 정보 통신 분야의 기업에 이어서, 자동차 등의 최종 제품 제조업체 등도 주로 표준기술의 실시자로서 라이선스 협상에 참여하고 있으며, 향후 다른 업종의 기업도 라이선스 협상에 참여할 가능성이 있음

- 또, 사업을 스스로 실시하지 않고도 보유한 특허권의 행사만으로 수익을 올리는 PAE(Patent Assertion Entity)라는 주체가 표준필수특허의 라이선스 협상 및 분쟁 당사자가 되는 경우도 보임

• 라이선스 협상 방식의 변화

- 라이선스 협상을 둘러싼 관계자의 다양화에 따라, 라이선스 협상의 모습에도 변화가 생겨나고 있음. 위에서 언급했듯이 정보 통신 분야의 기업과 그 이외 다른 업종의 기업 간에 협상이 이루어지게 되어, 크로스 라이선스 등에 의한 해결이 곤란해지고 있음

- 이것에 더하여, 필수성 판단 및 라이선스 요금 요율의 시세관이 크게 다르므로 라이선스 협상과 분쟁에 대한 불안의 목소리가 높아지고 있음

• 라이선스 협상을 위한 안내 가이드의 제정

- 범위한 업종의 기업이 표준필수특허 라이선스 협상에 관여하고 있기 때문에 라이선스 협상에 익숙하지 않은 기업이 안심하고 협상에 임할 수 있도록 적절한 정보를 제공해야 함. 이와 관련하여, 일본 특허청은 표준 필수 특허와 관련된 라이선스 협상 가이드를 책정하였음

• 표준필수특허 필수성 판단

- 표준특허 필수성 평가란 표준특허의 각 구성요소(Claim 중 각 구성요소 element)와 표준기술문서 규격이 각 요소를 1:1로 정확히 매칭되는가를 평가하는 것을 말하는데, 매우 어려운 작업에 속함

- 표준필수특허의 필수성 판단은 실시자와 표준필수특허 권리자가 라이선스 협상을 시작할 때 논란이 되는 경우가 많음. 특허청에서 라이선스 사용료 산정 방법을 정하는 방식이 독점금지법에 위반될 수 있기 때문에 특허청에서는 필수성 확인을 하지 않고 양 당사자에게 맡기고 있음

- 그러나 양 당사자가 해당 특허 발명이 표준특허에 필수적인지 여부를 놓고 분쟁에 휘말리게 되면, 양 당사자 외에는 분쟁을 해결하기 어렵게 됨

• 표준필수특허 판정제도

- 표준필수특허 판정제도는 표준기술을 구현함에 있어 해당특허를 반드시 침해하는지 여부를 판정해 주는 제도로서 침해판정의 확인대상이 표준기술 규격이 되는 것을 의미함

• 일본 특허청의 권고의견 제도(Advisory opinion, ‘Hantei system’)

- 일본 특허청에서는 표준특허의 필수성에 대한 다툼이 발생하였을 경우 라이선스 협상 등 원활한 분쟁해결을 유도하기 위해 2018년 4월부터 ‘표준특허의 필수성 판단에 대한 판정(Advisory Opinion)’제도를 운영하고 있음

- 이 제도는 특허 청구항의 기술적 범위를 판단하는 우리나라의 권리범위확인심판과 비슷한 제도로서, 이해 당사자(표준 특허권자, 실시자 등)의 청구에 따라 일본 특허청의 객관적이고 공정한 전문지식을 바탕으로 필수성 여부를 판정함

- 판정 결과는 법률적 구속력이 없는 권고적인 의견에 불과하나, 그 내용이 대중에게 공개됨. 따라서, 표준특허권자 입장에서는 ‘판정’의 결과에 부담을 가질 수밖에 없을 뿐만 아니라, 소송대비 저렴한 비용(관납료 ¥4만, 수임료 별도)으로 라이선스 대상 국가에 일본이 포함되는 경우에 유용하게 활용할 수 있음

• 기존 권고의견 제도(Conventional Advisory opinion)

- 기존의 권고의견제도(Conventional Advisory opinion)는 특허 발명의 기술적 범위에 대한 특허청(패널)의 공식적인 의견임. 이러한 의견은 법적 구속력이 없는 전문가의 의견임. 그러나 고도의 전문성과 기술력을 갖춘 행정관료가 참여하는 특허청에서 의견을 표명하는 것이므로 사회적으로 공신력과 권위가 있는 판단 중 하나로 간주됨

• 표준 필수성 판정을 위한 권고의견 제도(Advisory opinion, ‘Hantei system’)

- ‘표준에 적합한 제품(즉, 표준문서에 필수적인 구성을 모두 갖춘 제품)등이 특정 특허발명을 사용하지 않고는 제조가 불가능한 경우, 즉 ’ 표준에 적합한 제품‘이 특허발명의 기술범위에 속하는 경우, 해당 특허발명은 ’ 표준에 필수적인 발명‘에 해당하는 특허발명임

- 특허발명이 표준에 필수적인지 여부는 ’ 특허 발명의 표준 필수성‘의 문제라고 하며 표준에 필수적인 발명에 대한 특허를 ’ 표준필수특허(SEP)‘라고 함

- ’Hantei system‘에서는 특허발명이 표준에 필수적인 발명인지 여부를 판단하기 위해 기존의 권고 의견(Convention Advisory Opinion)에 사용되는 객체 "A"대신 표준 문서에서 지정된 가상 객체 제품(Virtual Object) 등을 지정하고 특허발명의 기술 범위에 대한 자문 의견 요청을 제출함. 요청은 목적에 따라 다음과 같은 내용으로 구성될 수 있음

A. 특허 발명이 표준에 필수적이라고 판단되면 표준 문서에 필수적인 구성으로 구성된 가상 객체가 특허 발명의 기술 범위에 속한다는 취지로 자문 의견서를 요청함

B. 특허 발명이 표준에 필수적이지 않다는 판단에 따라 표준 문서에 필수적인 구성으로 구성된 가상 객체가 특허 발명의 기술 범위에 속하지 않는다는 취지로 자문 의견을 요청함

2022년 6월 30일, 일본 특허청은 표준필수특허를 둘러싼 분쟁을 미연에 방지하고 조기에 해결하기 위해 ‘표준필수특허 라이선스 협상에 관한 안내서’를 개정했음. 본 안내서는 무선 통신 분야 등에서 표준 규격의 실시에 필요한 특허인 표준필수특허의 라이센스 협상에 관한 투명성·예견 가능성을 높여 특허권자와 실시자 간의 협상을 원활히 하고, 분쟁 방지 및 조기 해결을 목적으로 하는 것으로서, 2018년에 책정되었음.

• 기존 손해배상액 산정 방식

- 우리나라와 거의 동일한 구조와 내용을 가지고 있는 일본 특허법은 특허권침해로 인한 손해배상과 관련하여 특허권자의 손해액에 대한 입증을 용이하게 하기 위해서 특허권 침해로 인하여 침해자가 얻은 이익을 손해액으로 추정하거나, 통상의 실시료를 손해액으로 청구할 수 있도록 규정하고 있음

- 즉, 침해자가 양도한 수량에 특허권자의 단위당 순이익을 곱한 금액을 손해액으로 할 수 있도록 함으로써 침해자의 양도수량만 확인하면 손해액을 쉽게 산정할 수 있도록 하였음

• 기존 방식의 손해배상액 산정 방식의 문제점

- 기존 규정은 손해의 전보라는 손해배상의 목적을 고려하여 침해자의 양도수량에서 특허권자의 생산능력을 초과하는 수량과 특허권자가 판매할 수 없었던 수량을 공제할 수 있게 하였음

- 그 결과 침해자의 양도수량이 특허권자의 생산능력을 초과하는 경우 침해자가 그 초과수량만큼의 이익을 부당하게 취하게 되어 오히려 특허의 침해가 이득이 되는 상황이 발생할 수 있었음

• 손해배상액 산정 규정의 개정

- 일본은 2019년 특허법 개정으로 침해자의 양도수량에서 공제되는 부분에 상당하는 실시료를 손해액으로 산정하여 배상 청구를 할 수 있도록 하였음(일본 특허법 제102조 제1항)

- 현행 특허법에서는 특허권자의 특허제품 생산능력이 1,000개인 경우, 침해자가 10,000개의 침해제품을 판매해도 특허권자는 자신의 생산능력 1,000개를 초과하는 9,000개에 대해서는 손해액으로 인정받을 수 없었으나, 이번 개정 내용은 특허권자의 생산능력을 초과하는 나머지 9,000개에 대해서도 합리적 실시료로서 손해액으로 인정함. 즉 다음과 같이 계산됨

| 개정된 손해배상액 = 특허권자의 1개당 이익 × 침해품 판매수량(특허권자의 실시능력 및 판매할 수 없는 사정에 해당하는 수량 공제) + 실시료 상당액 × 상기 공제된 수량 |

- 현행 특허법에서는 특허권자의 특허제품 생산능력이 1,000개인 경우, 침해자가 10,000개의 침해제품을 판매해도 특허권자는 자신의 생산능력 1,000개를 초과하는 9,000개에 대해서는 손해액으로 인정받을 수 없었으나,

이번 개정 내용을 통해 특허권자의 생산능력을 초과하는 나머지 9,000개에 대해서도 합리적 실시료로서 손해액으로 인정받을 수 있게 되었습니다.

- 미국은 위와 같은 산정방식을 1940년대부터 판례로 인정하고 있고, 일본 역시 특허법을 개정하여 이를 인정하고 있음.

| [표 17] 출원, 심사 비용 (특허) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 품목 | 금액 | ||||

| 특허출원 | 14,000엔 | ||||

| 외국어서면출원 | 22,000엔 | ||||

| 특허권 존속기간 연장등록출원 | 74,000엔 | ||||

| 출원 심사 청구 | 138,000엔+(청구항의 수×4,000엔) | ||||

| 오역정정서에 의한 명세서, 특허청구범위 또는 도면의 보정 | 19,000엔 | ||||

| 특허권 존속기간 연장등록출원 | 74,000엔 | ||||

☞ 일본 특허청 요금 일람 바로가기

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html

| [표 18] 등록, 연차료 (특허) | |

|---|---|

| 품목 | 금액 |

| 제1년부터 제3년까지 | 매년 4,300엔+(청구항의 수×300엔) |

| 제4년부터 제6년까지 | 매년 10,300엔+(청구항의 수×800엔) |

| 제7년부터 제9년까지 | 매년 24,800엔+(청구항의 수×1,900엔) |

| 10년부터 25년까지 | 매년 59,400엔+(청구항의 수×4,600엔) |

• 개인·법인, 연구개발형 중소기업 및 대학 등을 대상으로 제1년부터 제10년까지의 각년분의 특허료에 대하여 일정 요건을 충족한 경우 감면조치를 받을 수 있음

• 특허권의 설정등록을 위해서는 제1년부터 제3년까지의 특허료를 일괄하여 납부하여야 하며, 제4년 이후도 권리를 유지하기 위해서는 해당 해에 들어가기 전에 다음 해의 특허료를 납부하여야 함

• 납부기간 내에 연금의 납부가 없던 때는 권리가 소멸하나, 납부기간을 경과한 경우에도 6월 이내라면 그 특허료의 동액의 할증특허료를 납부하면 계속을 권리를 유지할 수 있음(특허법 제112조)

• 2020년 2월 4월 1일부터, 전용사이트에서 계정 등록을 한 자가 희망하는 특허(등록) 번호에 대하여 특허료등의 차기 납부기한 일을 메일로 통지하는 「특허(등록) 료지불기한 통지서비스」가 도입되어 시행 중임. 주로 중소기업·개인사업주·개인 권리자를 대상으로 함

☞ 특허(등록)료 지불기한통지서비스 전용 사이트

https://www.rpa.jpo.go.jp/rpa-web/GP0101

• 2019년 1월 1일부터, 권리자의 신청에 의하여 개별적으로 납부서를 제출하지 않고 예납대장 또는 은행계좌이체로 특허료등을 이체가 가능한 「자동납부제도」가 도입됨. 제4년 이후의 특허료 및 실용신안등록료와 제2년 이후의 디자인등록료를 대상으로 함. 납부기한 약 60일 전에 사전에 인출한다는 취지의 통지가 송부되고, 매년 납부기한 40일 전에 1년 치의 특허료 또는 등록료가 자동이체됨

☞ 특허료 바로가기

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/jidou-keisan/kokunai.html

• 납부기간 내에 연금의 납부가 없던 때는 권리가 소멸하나, 납부기간을 경과한 경우에도 6월 이내라면 그 특허료의 동액의 할증특허료를 납부하면 계속을 권리를 유지할 수 있음(특허법 제112조)

• 특허출원절차와는 달리 실용신안등록출원의 경우에는 실체심사가 이루어지지 않는 바, 출원 시에 1년 차부터 3년 차까지의 등록료를 함께 제출하여야 함

※ 실용신안 연차등록료 바로가기

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/jidou-keisan/kokunai.html

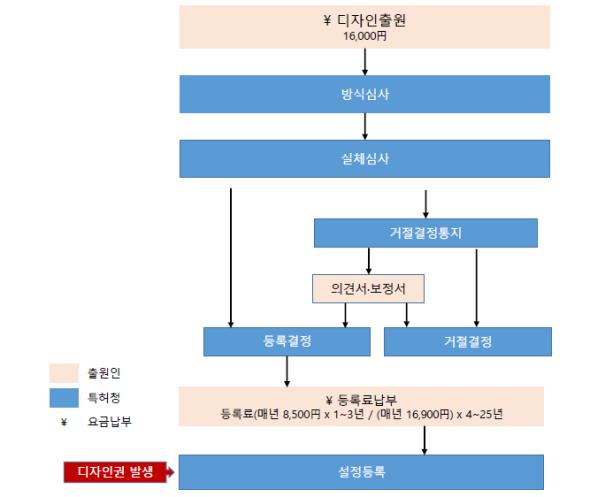

• 디자인등록을 받기 위하여는 출원된 디자인이 의장법이 정의하는 「디자인」인 것과 함께 의장법이 정한 디자인등록 요건을 충족하여야 함

• 의장법은 디자인을 “물품의 형상, 모양 혹은 색채 또는 이들의 조합, 건물의 형상 등 또는 화상(기기의 조작용으로 제공되는 것 또는 기기가 그 기능을 발휘한 결과로 표시된 것에 한함)으로 시각을 통하여 미감을 일으키는 것”으로 정의하고 있음

• 출원된 디자인은 의장법이 정하고 있는 디자인등록을 충족하고 있는지에 대한 심사관을 심사를 거쳐 등록됨

• 등록을 위한 실체적 요건으로는 ① 공업상의 이용가능성 ② 신규성 및 ③ 창작비용이성 등이 있음

• 의장법이 산업의 발달을 목적으로 하는 점에서 디자인은 공업상 이용할 수 있는 것이어야 함. 디자인을 구성하는 것인 것, 디자인이 구체적인 것인 것, 공업상 이용할 수 있는 것인 것 등을 세부적인 내용으로 함

- 디자인을 구성하는 것

· 의장법상의 물품, 건축물 또는 화상으로 인정되는 것

|

- 물품: 유체물 중 시장에서 유통할 수 있는 동산 - 건축물: 토지의 정착물로 인공구조물인 것(토목구조물을 포함함) - 화상: 물품 또는 건물의 일부가 아닌 것으로 조작화상 또는 표시화상에 해당하는 것(물품 또는 건물의 표시부에 보인 화상은 물품 또는 건축물의 부분으로 취급함) |

· 물품, 건축물 또는 화상 자체의 형상 등인 것

· 시각에 호소하는 것인 것

· 시각을 통하여 미감을 일으키는 것인 것

· 물품등 전체의 형상 등 안에서 일정 범위를 차지하는 부분인 것

- 디자인이 구체적인 것인 것: 출원서 및 첨부도면 등에서 이하의 내용이 직접적으로 도출되는 것

· 디자인의 대상이 되는 물품등의 사용의 목적, 사용의 상태 등에 근거하는 용도 및 기능

· 디자인등록을 받고자 하는 디자인의 형상 등

- 공업상 이용할 수 있는 것인 것: 동일한 것을 복수 제조·건축·작성할 수 있는 것을 의미함. 현실적으로 공업상 이용되고 있는 것을 필요는 없고, 그 가능성을 갖고 있다면 충분함. 자연물을 디자인의 주된 요소로 하고 있어 양산할 수 없는 것이나 순수미술 분야에 속하는 저작물 등은 이 요건에 해당하지 않음

• 디자인등록출원 전에 출원 디자인과 동일 또는 유사한 디자인이 일본국내 또는 해외에서 널리 알려져 있지 않은 것이어야 함. 디자인등록출원 전에 디자인을 공개한 사실이 있는 경우, 그 디자인을 스스로 창작한 자라도 공개된 디자인은 신규성이 없는 것으로 판단됨. 다만 의장법 제4조 제2항에서는 신규성상실의 예외 규정을 두고 있음

• 디자인이 해당 디자인 분야에 대해 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 창작할 수 있는 것이라면 보호를 받을 수 없음

• 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 디자인

• 타인의 업무와 관련한 물품, 건축물 또는 화상과 혼동을 발생할 우려가 있는 디자인

• 물품의 기능을 확보하기 위하여 불가결한 형상 또는 건축물의 용도에 있어 불가결한 형상만으로 이루어진 디자인 또는 화상의 용도에 있어 불가결한 표시만으로 이루어진 디자인

• 심사청구제도는 존재하지 않으며, 원칙적으로 모든 출원이 심사됨. 심사 결과, 거절이유가 없는 출원에 대하여는 등록결정이 통지되며, 특허청에 등록료를 납부하고 설정등록이 이루어지는 것으로 디자인권이 발생함

• 출원공개제도가 없으므로 등록 후의 디자인공보가 발행될 때까지 출원한 디자인이 공개되지는 않음. 또한 비밀의 장제도를 이용한 경우, 디자인권의 설정등록일로부터 3년 이내를 한도로 등록디자인을 비공개로 할 수 있음. 디자인을 비밀로 하기 위한 절차는 디자인등록출원 시뿐만 아니라 디자인등록 제1년분의 등록료 납부 시에 할 수 있음(비밀청구료: 5,100엔). 비밀청구 기간은 최장 3년 이내에서 연장, 단축 청구할 수 있음

• 디자인등록을 받고자 하는 자는 출원서에 디자인등록을 받고자 하는 디자인을 기재한 도면을 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 함. 이에 더하여 특징기재서를 제출하는 것도 가능함

• 출원서에는 「디자인등록출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소」, 「디자인의 창작을 한 자의 성명 및 주소 또는 거소」를 기재하고 디자인에 관한 사항으로는 「디자인의 대상이 되는 물품」 또는 「디자인의 대상이 되는 건축물의 용도」, 「디자인의 대상이 되는 화상의 용도」를 지재함. 필요한 경우에는 「디자인의 대상이 되는 물품의 설명」, 「디자인의 설명」 란에 설명을 기재함

• 입체를 나타내는 도면은 디자인등록을 받고자 하는 디자인을 명확히 표시하기 위하여 충분한 수의 도면으로 기재함. 예컨대 정투영도법에 의한 육면도나 사시도 등을 기본으로, 필요에 따라, 단면도나 확대도를 추가함. 또한 도면을 대신하여 사진, CG 도면, 모형 내지는 견본에 의한 출원도 가능함

• 출원인은 특징기재서를 제출하여 출원 디자인의 창작 특징에 대하여 주장할 수 있음. 출원서를 제출할 때 또는 출원이 심사, 심판 또는 재심에 계속하고 있다면 언제든지 제출할 수 있음. 특징기재서의 기재내용은 등록디자인의 권리범위에 직접적인 영향을 미치지 않으므로 그 기재내용에 대하여는 형식적인 체크만 이루어짐

• 디자인등록제도는 디자인의 창작에 대하여 일정기간의 독점권을 부여하는 것이므로, 하나의 창작에 대하여 2개 이상의 중복한 권리를 인정하지 않음. 그러나, 디자인의 개발에 있어서는 1개의 디자인 콘셉트에서 많은 변형 디자인이 창작되는 것이 창작 실태임

• 관련제도는 출원인이 같은 것을 조건으로 이러한 유사한 복수의 변형 디자인을 소정의 요건을 충족한 가운데 관련디자인으로 출원한 경우에는 각각의 디자인에 대하여 디자인등록을 받을 수 있도록 하는 제도임

• 관련디자인으로 등록된 디자인은 각각 독자적으로 행사할 수 있음

• 심사관은 각하 또는 취하·포기된 출원을 제외하고 모든 출원에 대하여 실체심사를 진행함

• 심사관은 의장법 제17조에서 열거한 등록요건을 충족하지 않는 이유를 발견한 때는 그 이유를 출원인에게 통지하고, 이에 대하여 출원인이 한 의견서의 제출이나 출원서류의 보정 등의 절차를 거쳐 최종적으로 등록결정 또는 거절결정을 함

• 거절이유통지서를 받은 후, 출원인은 의견서를 제출하거나 절차의 보정을 함으로써 거절이유를 해소할 수 있음. 같은 날 2 이상의 서로 유사한 디자인이 출원된 경우, 절차보정서와 함께 협의의 결과서를 제출하여야 함

• 의견서는 거절이유통지서를 송달받은 날로부터 국내거주인은 40일, 재외국인은 3개월 이내에 제출하여야 함. 제출기한까지 의견서를 제출하지 않은 경우 심사관은 출원인으로부터 반론이 없었다고 하여 거절결정을 함

• 심사관에 의한 등록결정을 받은 때는 등록결정등본의 송달일로부터 30일 이내에 특허청에 등록료를 납부함

• 디자인의 설정등록이 이루어지고, 등록번호가 부여됨과 동시에 그 내용이 디자인공보에 게재됨. 비밀디자인에 대하여는 디자인을 기재한 도면 등은 게재하지 않으며, 디자인을 비밀로 하는 기간이 경과한 후에 다시 도면 등을 게재한 도면이 발행됨

• 거절이유통지에 대하여 지정기간 내에 출원인으로부터 응답이 없거나 제출된 의견서나 보정서에 의해서도 거절이유가 해소되지 않은 경우 심사관은 실체심사의 최종결정으로 거절결정을 함. 출원인은 이 거절결정에 불복이 있는 경우, 거절결정등본의 송달일로부터 3월 이내에 거절결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있음

• 원래 권리가 인정되어서는 안 되는 특허·실용신안·디자인·상표를 대세적으로 무효로 하는 심판제도

• 권리의 유효성에 관한 당사자 사이의 분쟁을 해결하기 위한 제도로, 심판관으로 구성된 합의체에서 판단하며, 합의체는 양 당사자에게 충분히 주장의 기회를 부여하며, 필요에 따라 직권에 의한 조사를 할 수 있음

• 2020년 4월부터, 사전에 합의한 심리계획에 근거해, 여러 차례 당사자와 대면으로 쟁점정리 등을 하는 「계획대화심리」를 시행하고 있음

• 디자인권은 설정등록 시부터 발생하며, 매년 등록료를 납부함으로써 그 권리를 유지할 수 있음

• 권리의 존속기간은 디자인등록출원일로부터 기산하여 최장 25년임 (2007년 4월 1일부터 2019년 2월 31일까지의 출원은 설정등록일로부터 최장 20년. 2007년 3월 31일 이전의 출원은 설정등록일로부터 최장 15년). 관련디자인의 디자인권의 존속기간 역시 그 기초디자인의 의장등록출원일로부터 25년간 존속함

• 디자인권자는 자신의 디자인권에 대하여 전용실시권을 설정할 수 있음. 기본디자인 또는 관련디자인의 디자인권에 대한 전용실시권은 기초디자인 및 모든 관련디자인의 디자인권에 대하여 동일한 자에게 동시에 설정하는 경우에 한하여 설정할 수 있음. 전용실시권자는 설정행위로 정한 범위 내에서 업으로서의 그 등록디자인 또는 이에 유사한 디자인의 실시를 할 권리를 가짐

• 디자인권자는 자신의 디자인권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있으며, 통상실시권자는 의장법의 규정에 의하여 또는 설정행위에서 정한 범위 내에서 업으로서의 등록 디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시를 할 권리를 가짐

• 의장법에 의한 통상실시권으로는 선사용에 의한 통상실시권(의장법 제29조), 선출원에 의한 통상실시권(의장법 제29조의 2), 의장권의 이전의 등록 전의 실시에 의한 통상실시권(의장법 제29조의 3), 무효심판의 청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권(제30조), 디자인권등의 존속기간 만료 후의 통상실시권(제31조) 등이 있으며, 재정에 의한 통상실시권의 설정(의장법 제33조) 역시 인정함

• 등록 디자인은 양도, 이전 및 거래의 대상이 됨, 특허법에서와 같이 디자인권의 이전, 신탁에 의한 변경, 포기에 의한 소명 또는 처분의 제한은 등록하여야 효력이 발생함

• 기초디자인 및 그 관련디자인의 디자인권은 분리하여 이전할 수 없으며, 기초디자인의 디자인권이 등록료 미납으로 인하여 소멸한 때, 무효로 한다는 취지의 심결이 확정한 때 또는 포기한 때는 해당 기초디자인과 관련한 관련디자인의 디자인권은 분리하여 이전할 수 없음

- 2022년 3월 28일, 일본 특허청(JPO)은 디자인 제도의 사용자를 위한 기본 개념, 효과적인 활용법을 소개하는 가이드북 ‘모두의 디자인권, 10인 10색의 사용법(みんなの意匠権 十人十色のつかいかた)’을 발행함. 지난 2019년 5월 17일 JPO는 디지털 기술을 활용한 디자인의 보호 및 브랜드 구축 등을 위해 디자인 제도를 강화하고자 디자인법의 개정을 실시하였고 동 법은 2020년 4월 1일부터 시행됨

- 이번 개정으로 건축물, 인테리어(내장), 화상(이미지) 등의 디자인 등록이 가능하게 되어 더욱 다양한 분야의 사용자가 디자인 제도를 이용할 수 있게 됨. 동 가이드북은 디자인 제도에 처음 접하거나, 익숙하지 않은 사용자를 대상으로 디자인 제도를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 디자인 제도의 개념, 장점 및 비즈니스에 맞춘 활용 방법, 출원 절차 등을 정리하였음. 디자인 제도의 기본, 활용 시 이점, 다양한 비즈니스와 창작의 실정에 맞는 효과적인 제도 활용 방법, 출원 절차의 기본까지 올인원으로 소개하고 있으며 이를 통해 디자인 제도의 기본을 배우고 자신에게 맞는 활용 방법을 발견하여 출원의 기본적인 준비까지를 실시할 수 있음. 가이드북은 기본적인 정보를 알기 쉽게 소개하고 있으며 보다 구체적이고 상세한 내용에 대해서는 각 페이지에 기재된 URL 및 QR 코드를 통해 관련 정보에 간단하게 접근할 수 있도록 구성함

• 일본은 디자인권 보호 강화 등을 목적으로 2019년 의장법을 대폭 개정

- 첫째, 디자인 정의 규정의 개정으로 화상디자인 개념을 정비하고 건축물디자인 개념을 신설하였음. 물품성을 전제로 한 전통적인 디자인 개념에 예외를 두면서 법이 보호하는 디자인의 범위를 확장한 것임. 그에 따라 실시 개념도 개정하게 되었음

- 둘째, 관련디자인 출원가능시기를 10년으로 대폭 연장하고 연쇄적인 관련디자인 출원도 가능

- 셋째, 간접침해의 유형에 전용물이 아닌 이른바 다기능품형 간접침해 유형을 추가함. 일본 특허법에 이미 도입되어 있던 유형을 의장법에도 추가한 것임

- 넷째, 디자인 보호기간을 20년에서 25년으로 연장하고, 기산점을 등록 시에서 출원 시로 개정하였음

• 건축물 디자인 보호제도

- 건축물을 포함하는 디자인의 정의 규정

· 개정 전 일본 의장법에는 물품의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합한 것을 디자인이라고 정의하였으므로 동산에 해당하는 이동식 구조물만이 보호대상이 되었음

· 개정법에서는 물품 이외에도 건축물(건축물의 부분을 포함함)의 형상·모양·색채 또는 이들의 결합한 것으로 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것도 디자인에 해당하고 정의 규정에 추가함으로써 건축물디자인을 의장권으로 등록을 받을 수 있게 되었음

· 다만 디자인등록을 받을 수 없는 건축물로서는 타인의 업무와 관련된 건축물과 혼동을 일으키는 건축물디자인, 건축물의 용도에 있어서 불가결한 형상만으로 된 건축물디자인은 등록을 받을 수 없음

- 등록 건축물디자인의 실시 범위

· 건축물디자인을 보호대상으로 추가하면서, 그 등록 건축물디자인의 의장권 보호를 위하여 독점배타적 권리의 실시행위를 의장법에 명문화하였음. 즉 등록 건축물디자인의 실시범위는 “건축물의 건축, 사용, 양도 또는 대여, 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”를 가지는 것으로 규정하고 있음

· 따라서 제 3자가 의장권자의 허락 없이 등록 건축물디자인에 의하여 건축물을 건축하거나 사용하는 것뿐만 아니라, 그 건축물을 양도 또는 대여하기 위한 청약하는 행위에도 의장권의 효력이 미치는 것임

· 건축물을 대상으로 저작권법은 복제권과 전시권을 제외하고 저작권의 효력을 제한하고 있지만, 의장권법에는 “건축물의 건축, 사용, 양도 또는 대여, 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”를 가지는 것으로 규정하고 있는 점이 차이가 있음

· 따라서 건축물 또는 건축물디자인의 건축산업 측면에서 보면, 의장권의 실시범위가 저작재산권의 권리범위보다 넓다고 할 수 있음

- 내장디자인

· 건축물을 물품과 같이 디자인의 정의에 포함하는 것으로 규정하면서, 건축물과 밀접한 관계에 있는 건축물 내부를 나타내는 디자인을 내장디자인이라는 용어를 사용하여 의장법의 보호대상에 포함하였음

· 다만, 내장디자인은 디자인의 정의 규정에 포함하여 통상의 디자인출원으로 취급하지 않고, ‘한 벌 물품디자인(제7조)’과 함께 제7조의 2를 신설하여 예외의 디자인출원으로 취급하고 있음

· 즉 내장이란 “점포, 사무소, 기타 시설의 내부설비 및 장식”이라고 특정하고, 그 “내장을 구성하는 물품, 건축물 또는 화상과 관련된 디자인은 내장 전체로서 통일적인 미감을 일으킬 때에는 하나의 디자인으로서 출원을 하여 디자인등록을 받을 수 있음”은 규정을 의장법에 새로 도입하였음

· 따라서 일본에서는 건축물 관련 복수의 물품으로 볼 수 있는 벽, 마루, 장식품 등을 하나의 디자인으로 보고, 이를 건축물의 내장디자인으로 의장권 등록이 가능하게 되었음

· 다만, 복수의 물품형태로 구성되는 내장디자인을 의장권으로 보호를 받기 위해서는 내장 전체로 통일적인 미감을 일으키는 경우에 의장권등록을 받을 수 있음

| [표 19] 출원, 심사 비용 (디자인) | |

|---|---|

| 품목 | 금액 |

| 디자인등록출원 | 16,000엔 |

| 비밀 의장 청구 | 5,100엔 |

☞ 디자인등록출원 서식 바로가기

의장법시행규칙 양식 제3

https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006

☞ 일본 특허청 요금 일람 바로가기

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html

| [표 20] 디자인권 등록료 | |

|---|---|

| 항목 | 금액 |

| 제1년~제3년 | 매년 8,500円 |

| 제4년~제25년 | 매년 16,900円 |

• 상표법에서는 「상표」를, 「사람의 지각에 의하여 인식할 수 있는 것 중, 문자, 도형, 기호, 입체적 형상 혹은 색채 또는 이들의 결합, 소리 기타 정령으로 정하는 것」으로 ① 업으로서 상품을 생산, 증명 또는 양도하는 자가 그 상품에 대하여 사용하는 것, ② 업으로서 서비스를 제공 또는 증명하는 자가 그 서비스에 대하여 사용하는 것으로 정의하고 있음

- 상표법 시행규칙에서는 동작 상표(같은 규칙 제4조), 홀로그램 상표(같은 규칙 제4조의 2), 입체상표(같은 규칙 제4조의 3), 색채만으로 이루어진 상표(같은 규칙 제4조의 4), 소리상표(같은 규칙 제4조의 5), 위치상표(같은 규칙 제4조의 6) 등에서 규정하고 있음

• 상표권은 표장과 그 표장을 사용하는 상품·서비스의 조합에 권리범위를 정하고 있음. 이에 상표등록출원 시에는 「상표등록을 받고자 하는 상표」와 함께 그 사용을 사용하는 상품 또는 서비스를 지정하여야 함. 즉 상표권의 권리범위는 표장과 그 표장을 사용하는 상품·서비스라는 2개의 요정으로 정해지며, 같을 수 있는 상표가 2개 이상이 있다고 해도 상품·서비스가 다르면 모두 등록받을 수도 있음

• 상표법에서는 상표의 사용 행위를 아래와 같이 정하고 있음(제2조 제3항)

| [표 21] 상표의 사용 행위 | |

|---|---|

| 구분 | 내용 |

| 상품 |

① 상품이나 상품의 포장에 표장을 붙이는 행위 ② 상품이나 상품의 포장에 표장을 붙인 것을 유통시키는 행위 |

| 서비스 |

③ 서비스의 제공에 있어 고객이 이용하는 것에 표장을 붙이는 행위 ④ 표장을 붙인 물건을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 ⑤ 서비스를 제공하는 도구에 표장을 붙여 전시하는 행위 ⑥ 서비스의 제공에 있어 고객의 것에 표장을 붙이는 행위 ⑦ 표장을 표시하여 인터넷등을 통하여 서비스를 제공하는 행위 |

| 상품·서비스 |

⑧ 광고나 거래서류 등에 표장을 붙여 표시·반포하든지, 인터넷 등에 제공하는 행위 ⑨ 상품·서비스의 유통을 위하여 소리의 표장을 내는 행위 |

아래의 사유에 해당하는 상표는 등록을 받을 수 없음

|

- 자기와 타인의 상품·서비스를 구별할 수 없는 것 - 공공 기관의 표장과 혼동하기 쉬운 등 공익성에 반하는 것 - 타인의 등록상표나 주지·저명상표 등과 혼동하기 쉬운 것 |

- 상품 또는 서비스의 보통명칭만을 표시하는 상표(상표법 제3조 제1항 제1호)

· 「보통명칭」은 거래업계에서 그 상품 또는 서비스의 일반명칭으로 인식되기에 이른 것으로 약칭이나 속칭도 보통명칭으로 취급함

· 「보통으로 이용되는 방법」이란 그 서체나 전체의 구성 등이 특수한 것이 아닌 것으로, 예컨대 동작상표, 홀로그램 및 위치상표를 구성하는 문자가 상품 또는 서비스의 보통명칭을 일반적으로 이용하는 방법으로 표시하는 것만으로 이루어지거나 상품 또는 서비스의 보통명칭을 단순히 읽은 것에 불과하다고 인식되는 소리

- 상품 또는 서비스에 대하여 관용되고 있는 상표(상표법 제3조 제1항 제2호)

· 「관용되고 있는 상표」란 원래는 타인의 상품 또는 서비스와 구별할 수 있는 상표였으나, 같은 종류의 상품 또는 서비스에 대하여 동업자 사이에 일반적으로 사용되게 되어 더 이상 자기의 상품 또는 서비스와 타인의 그것을 구별할 수 없게 된 상표를 의미함

· 예컨대 청주에 사용하는 상표로서의 「正宗」이란 문자, 군고구마에 사용하는 상표로 군고구마 파는 소리로 이루어진 소리

- 단지, 상표의 산지, 판매지, 품질, 기타 특징 또는 서비스의 제공 장소, 질, 기타 특징만을 표시하는 상표(상표법 제3조 제1항 제3호)

- 흔한 성명 또는 명칭만을 표시하는 상표(상표법 제3조 제1항 제4호)

- 극히 간단하고 흔한 표장만으로 이루어진 상표(상표법 제3조 제1항 제5호)

- 기타 누군가의 업무와 관련하는 상품 또는 서비스인지를 인식할 수 없는 상표(상표법 제3조 제1항 제6호)

- 국기, 국화문장, 훈장 또는 외국의 국기와 동일 또는 유사한 표장(상표법 제4조 제1항 제1호)

- 외국, 국제기관의 문장, 표장 등으로 경제산업성 장관이 지정하는 것, 백지적십자표장 또는 적십자의 명칭과 동일 또는 유사한 상표 등(상표법 제4조 제1항 제2호, 제3호, 제4호 및 제5호)

- 국가, 지방공공단체, 공익사업 등을 표시하는 저명한 표장과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제6호)

- 공공의 질서, 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제7호)

- 상품의 품질 또는 서비스의 질의 오인을 발생시킬 우려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제16호)

- 기타 박람회의 상(상표법 제4조 제1항 제9호)과 동일 또는 유사한 상표, 상품 또는 서비스의 포장 기능을 확보하기 위하여 불가결한 입체적 형상만으로 이루어진 상표 등(상표법 제4조 제1항 제18호)

- 타인의 성명, 명칭 또는 저명한 예명, 약칭 등을 포함하는 상표(상표법 제4조 제1항 제8호)

- 타인의 주지상표와 동일 또는 유사한 상표로, 동일 또는 유사한 상품·서비스에 사용하는 것(상표법 제4조 제1항 제10호)

- 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로, 동일 또는 유사한 지정상품·서비스에 사용하는 것(상표법 제4조 제1항 제11호)

- 타인의 업무와 관련한 상품 또는 서비스와 혼동을 발생할 우려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제15호)

- 타인의 주지상표와 동일 또는 유사하고 부정한 목적을 갖고 사용하는 상표(상표법 제4조 제1항 제19호)

- 기타, 타인의 등록방호표장과 동일한 상표(상표법 제4조 제1항 제12호), 종묘법에 등록된 품종의 명칭과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제14호), 진정한 산지를 표시하지 않은 포도주 또는 증류주의 산지 표시를 포함하는 상표(상표법 제4조 제1항 제17호) 등

• 상표등록을 받기 위하여는 특허청에 출원을 하여야 함. 동일 또는 유사한 출원이 있는 경우, 그 상표를 먼저 사용하였는지 여부와 상관없이, 먼저 출원한 자에게 등록을 인정하는 선출원 주의를 채용하고 있음

• 심사청구제도는 없으므로 출원된 것은 모두 심사의 대상이 됨

• 상표의 출원·사용할 때는 사전에 출원·등록상황을 조사하는 것이 중요하므로, 독립행정법인공업소유권정보·연수관이 제공하는 「특허정보플랫폼(J-PlatPat)」이나 민간기업이 제공하는 데이터베이스에서 사전에 상표의 출원·등록정보를 검색하도록 함

• 출원에는 통상의 상표등록출원(상표법 제5조) 이외에 단체상표등록출원(상표법 제7조), 지역단체상표등록출원(상표법 제7조의 2), 방호표장등록출원(상표법 제64조), 방호표장등록에 근거하는 권리존속기간변경등록출원(상표법 제65조의 3) 등이 있음

• 상표를 출원하기 위하여는 상표등록원을 작성하고 특허청에 작성해야 함. 단체상표 및 지역단체상표의 등록출원에는 별도의 양식에 따른 출원서를 작성하게 됨. 출원서에는 상표등록출원인의 성명 또는 명칭 및 주소 또는 거소, 상표등록을 받고자 하는 상표 및 지정상품 또는 지정서비스 및 제6조 제2항의 정령에서 정하는 상품 및 서비스의 구분을 기재함

• 상표등록을 받고자 하는 상표

- 1개의 상표등록출원에는 1개의 상표만을 출원할 수 있음

- 【상표등록을 받고자 하는 상표】 란에는 크기 8cm 사각 안에 상표등록을 받고자 하는 상표를 직접 기재함. 다만 특별히 필요가 있는 때에는 15cm 사각형까지 크기를 할 수 있음

- 상표의 유형에는 문자상표, 도형상표, 입체상표 등과 새로운 유형의 상표로 동작상표, 홀로그램상표, 색채만으로 이루어진 상표, 소리상표 및 위치상표가 있으며, 입체상표와 새로운 유형의 상표를 출원하는 경우에는 출원서에 상표 유형을 명기하여야 함

- 상표등록을 받고자 하는 상표를 특정하기 위해 【상표의 상세한 설명】을 기재함. 입체상표, 소리상표의 경우에는 필요에 따라 기재하며, 소리상표에 대하여는 상표법 제5조 제4항의 물건으로서 그 소리를 MP3 형식으로 기록한 CD-R 또는 DVD-R을 첨부함

- 「동작상표」에 대하여는 하나 또는 다른 2개 이상의 그림 또는 사진에 의하여 시간의 경과에 따른 상표의 변화 상태가 특정되도록 기재함

- 「입체상표」에 대하여는 하나 또는 다른 2개 방향 이상에서 표시한 그림 또는 사진에 의하여 기재함. 혹은 상표등록을 받고자 하는 입체적 형상을 실선으로 그리고, 기타 부분을 파선으로 그리는 등에 의하여 해당 입체적 형상이 특정되도록 기재함

- 「색채만으로 이루어진 상표」에 대하여는 상표등록을 받고자 하는 색채가 가능한 한 전체적으로 거쳐 표시된 그림 또는 사진에 의하여 기재함. 혹은 1개 또는 다른 2개 이상의 그림 또는 사진에 의하여 상표등록을 받고자 하는 색채를 해당 색채만으로 그리고, 기타 부분을 파선으로 그리는 등에 의하여 해당 색채 및 이를 붙인 위치가 특정되도록 기재함

- 「소리상표」에 대하여는 문자 또는 오선악보 또는 이들의 조합을 이용하여 상표등록을 받고자 하는 소리를 특정하기 위하여 필요한 사항을 기재함. 필요한 경우에는 오선악보에 추가하여 일선악보를 이용하여 기재할 수 있음

- 「위치상표」에 대하여는 1개 또는 다른 2개 이상의 그림 또는 사진에 의하여 상표등록을 받고자 하는 상표에 관한 표장을 실선으로 그리고, 기타 부분을 파선으로 그리는 등에 의하여 표장 및 이를 붙인 위치가 특정되도록 기재함

- 문자만으로 이루어진 상표의 경우는 【표준문자】라 기재하여 표준문자에 의한 출원을 하는 것도 가능함

• 「지정상품 또는 지정서비스 및 상품 및 서비스의 구분」

- 【지정상품 또는 지정서비스 및 상품 및 서비스의 구분】 란에는 「상표등록을 받고자 하는 상표」를 사용하는 하나 또는 둘 이상의 상품 또는 서비스를 기재하고, 그 상품·서비스가 속하는 구분을 기재하여야 함

- 지정상품·지정서비스의 기재례나 구분은 「유사상품·서비스심사기준」이나 「상품·서비스국가분류표」, 특허정보플랫폼의 상표검색 「상품·서비스검색」을 참조할 수 있음

- 상품 및 서비스의 구분은 상품·서비스의 유사 범위를 정한 것은 아님

☞ 상표출원서 바로가기

상표법 시행규칙 양식 제2

(https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006)

• 상표등록출원이 있던 때는 출원이 공개됨(상표법 제12조의 2). 출원인은 출원부터 설정등록까지의 사이에 제삼자가 권원 없이 출원과 관련한 상표를 그 지정상품 또는 서비스에 대하여 사용한 때는 사전에 서면에 의한 경고를 한가운데 설정등록 후 금전적 청구를 행사할 수 있음

• 출원은 방식심사를 거친 후 심사관에 의하여 거절이유가 없는지 실체심사를 함. 특허와는 달리, 상표제도에는 심사청구제도가 없으므로 출원이 각하 또는 취하·포기된 것을 제외하고 모든 출원이 심사의 대상이 됨

• 심사관은 거절이유를 발견한 때는 거절 이유를 통지하고(상표법 제15조의 2), 이에 대하여 출원인은 지정된 기간 내(국내거주자 40일, 재외자 3월)에 의견서 또는 출원서류의 보정 등을 할 수 있음. 의견서나 절차보정서의 제출이 있는 경우 심사관은 제출된 서류에 근거하여 다시 심사를 하고 최종적으로 등록결정 또는 거절결정을 함

• 거절이유통지에 대하여 출원인으로부터 응답이 없거나 제출된 의견서·절차보정서에 의해서도 거절이유가 해소되지 않는 경우, 심사관은 실체심사의 최종결정으로 거절결정을 함. 출원인은 이에 불복이 있는 경우에는 거절결정등본의 송달일로부터 3월 이내에 거절결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있음

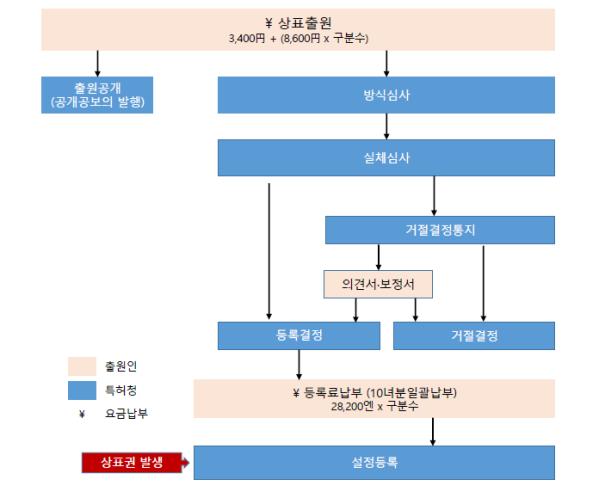

• 심사관이 등록결정을 하면, 그 등본송달 후 30일 이내에 「상표등록납부서」의 제출에 의한 등록료납부절차를 하고, 그 절차가 완료하면 상표원부에 설정등록되어 상표권이 발생함

• 등록료는 일괄하여 10년분을 납부하는 방법과 5년씩 분할하여 납부하는 방법이 있음

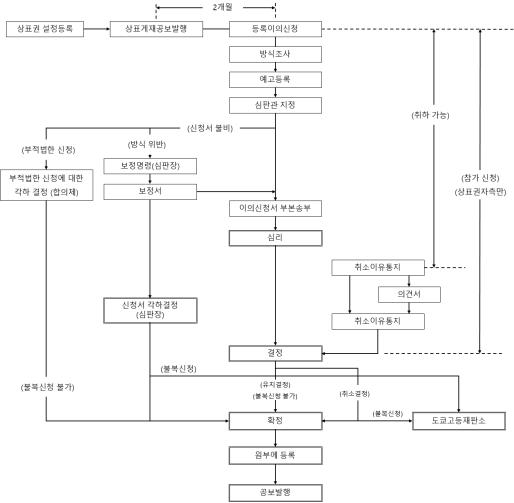

• 상표게재공보(등록 후에 발행되는 상표공보) 발행일로부터 2개월 이내에 한하여, 상표등록이 상표법 제43조의 2 각호의 하나에 해당하는 것을 이유로 그 취소를 구하는 제도

• 누구든지 상표등록이의를 신청할 수 있으며, 지정상품 및 지정서비스별로 신청할 수 있음

• 등록신청서 및 첨부서류는 상대방 수(통상 권리자의 수)에 따라 부본 및 심리용 부본 1통을 제출하여야 하며, 등록이의신청기간 경과 후 30일 이내에 신청의 이유 및 증거의 표시를 보정할 수 있음. 요지를 변경하는 보정이라도 인정됨. 그러나 신청한 이유 및 증거의 표시 이외의 보정은 요지를 변경하여서는 안 됨

• 등록이의신청기간 경과 후 30일을 경과한 후에 하는 보정은 요지를 변경하여서는 안 됨

• 심판장은 등록이의신청서의 방식위반, 수수료 부족·미납의 경우 보정명령을 내리며, 지정기간 내에 보정이 이루어지지 않으면 결정에 의하여 절차(등록이의신청서)를 각하하며, 신청인은 도쿄고등재판소에 소를 제기하여 불복할 수 있음

• 부적법한 등록이의신청으로 보정할 수 없는 것(기간경과, 신청이유·증거의 실질적 기재가 없는 등 등록이의신청서)은 보정을 명하지 않고 결정으로 각하하며, 이에 대한 불복 소송은 인정되지 않음

• 등록이의신청인은 상표등록취소이유의 통지가 있던 후에는 취하할 수 없으며, 2개 이상의 지정상품·서비스에 대하여 등록이의신청을 한 때는 지정상품·서비스별로 취하할 수 있음

• 원래 권리가 인정되어서는 안 되는 특허·실용신안·디자인·상표를 대세적으로 무효로 하는 심판제도

• 권리의 유효성에 관한 당사자 사이의 분쟁을 해결하기 위한 제도로, 심판관으로 구성된 합의체에서 판단하며, 합의체는 양 당사자에게 충분히 주장의 기회를 부여하며, 필요에 따라 직권에 의한 조사를 할 수 있음

• 2020년 4월부터, 사전에 합의한 심리계획에 근거해, 여러 차례 당사자와 대면으로 쟁점정리 등을 하는 「계획대화심리」를 시행하고 있음

• 타사가 등록하고 있는 상표권이 실제로는 사용되고 있지 않은 경우 그 상표권의 취소를 요구하는 제도

• 일본 국내에서 계속하여 3년 이상, 지정상품·서비스에 등록상표가 사용되지 않은 경우, 그 상표등록을 취소할 수 있으며, 그 취소 심결이 확정된 때, 그 상표권은 심판청구가 등록된 날로부터 소멸한 것으로 간주됨

• 등록상표의 사용상황에 대하여는 상표권자(피청구인)가 증명하므로 청구인은 불사용 사실을 증명할 필요가 없음. 청구인이 「청구 전 3개월~청구등록일」의 사용에 대하여 취소심판이 청구된 것을 안 후에 사용한 것임을 증명한 경우에는 해당 행위는 등록상표의 사용으로 인정되지 않음

• 상표권의 존속기간은 등록일로부터 10년임. 다만 상표는 사업자의 영업활동에 의하여 축적된 신용을 보호하는 것을 목적으로 하므로 그 상표의 사용이 계속되는 한 상표권을 존속시키고 있어, 존속기간의 갱신등록 신청에 의하여 10년의 존속기간을 몇 번이든 갱신할 수 있음

• 갱신등록신청료에 대해서도 분할납부가 가능함

• 갱신등록신청은 상표권의 존속기간 만료일 6개월 전부터 만료일까지의 사이에 하여야 하며, 해당 기간 내에 갱신등록신청을 할 수 없는 때는 만료 후 6월 이내에 갱신등록료와 동액의 할증등록료를 내고 신청할 수 있음

• 상표권자는 자신의 상표권에 대하여 전용사용권을 설정할 수 있으며, 타인으로 하여금 통상사용권을 허락할 수 있음

• 전용사용자는 설정행위에서 정한 범위 내에서 지정상품 또는 서비스에 대하여 등록상표의 사용을 하는 권리를 독점함. 등록하여야 효력이 발생하며, 상표권자의 승낙을 얻었을 경우 및 상속 기타의 일반계승의 경우에만 이전할 수 있음

• 상표권자는 타인으로 하여금 통상사용권을 허락할 수 있으나, 상표등록 출원에 관련되는 상표권에 대해서는 그러하지 않음. 통상사용권은 그 등록을 했을 때는 그 상표권 혹은 전용사용권 또는 그 상표권에 관한 전용사용권을 그 후에 취득한 자에 대하여도 그 효력을 가지나, 통상사용권의 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 등록하지 않으면, 제3자에게 대항할 수 없음

• 상표권의 이전은 그 지정상품 또는 지정서비스가 2 이상 있을 때는 지정상품 또는 지정서비스마다에 분할할 수 있음. 다만, 정부 또는 지방공공단체, 기관 또는 공익에 관한 단체에게 영리를 목적이라고 하지 않는 상표등록출원으로 등록된 상표권은 양도할 수 없음

• 공익에 관한 사업에 있어서 영리를 목적이라고 하지 않는 자의 상표등록출원에 관한 것으로 등록된 상표권은 그 사업과 함께 할 경우를 제외하고 이전할 수 없으며, 지역단체상표에 관련되는 상표권은 양도할 수 없음

• 단체상표에 관련되는 상표권이 이전되었을 때는 그 상표권을 일반적인 상표권에 변경한 것으로 간주하며, 단체상표권을 다른 단체상표권으로서 이전하려고 할 때는 이전 등록신청 신청 시 그 취지를 기재한 서면을 함께 특허청장관에게 제출해야 함

☞ 일본 특허청 요금 일람 바로가기

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html

| [표 22] 일본의 상표 출원ㆍ심사 비용 | |

|---|---|

| 항목 | 금액 |

| 상표출원료 | 3,400엔 + (8,600엔 x 구분수) |

| 방호표장 등록ㆍ출원 또는 방호 표장ㆍ등록출원에 근거하는 권리의 존속기간갱신등록출원 |

6.800엔 + (17,200엔 x 구분수) |

☞ 일본 특허청 요금 일람 바로가기

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html

| [표 23] 일본의 상표 등록ㆍ유지료 | |

|---|---|

| 항목 | 금액 |

| 상표등록료 | 28,200엔 x 구분수 ··· 10년분 (분납 16,400엔 x 구분수 ··· 5년분) |

| 갱신등록료 | 38,800엔 x 구분수 ··· 10년분 (분납 22,600엔 x 구분수 ··· 5년분) |

• 일본 최초의 저작권 보호 규정으로는 출판자에게 도서의 전매권을 부여하는 1869년의 출판조례가 있으며, 판권 보호에 관한 규정을 독립하여 판권을 저작자에게 인정하고 등록을 그 보호요건으로 규정한 1887년 출판조례가 있음

• 1899년 문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약에 가맹하면서 저작권법을 공포하였으며, 1970년 기존의 저작권법을 전면 개정하면서 현재에 이르고 있음

• 저작물의 창작자인 저작자에게 저작권(저작재산권)과 저작자인격권이라는 권리를 부여하고, 그 이익을 보호하고 있으며, 저작물에 밀접하게 관여하는 실연자, 레코드제작자, 방송사업자, 유선방송사업자 등에 대하여 저작인접권을 부여하고 있음

• 저작물에 대한 저작권은 창작 시점에 발생하며, 권리의 행사에 있어 등록과 같은 별도의 절차를 필요로 하지도 않음

• 다만, 저작권 관계의 법률사실을 공시하거나 저작권이 이전한 경우의 거래 안전을 확보하기 위하여 등록 제도를 운영하고 있음

• 모든 저작물이나 그 거래에 대해서 등록을 하는 것은 아님. 프로그램 저작물을 제외한 다른 저작물의 경우에는 창작으로 등록할 수는 없고, 아래 표와 같이 저작권법에서 정해진 일정한 사실이 있었을 경우에 한하여 그 내용을 등록할 수 있음

| [표 24] 저작권·저작인접권 등의 등록 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 구분 | 등록의 내용 및 효과 | 신청할 수 있는 자 | |||

| 실명등록 (75조) |

• 무명 또는 이명으로 공표된 저작물의 저작자는 그 실명의 등록을 할 수 있음 • 반증이 없는 한, 등록을 받은 자가 해당 저작물의 저작자로 추정됨. 그 결과 저작권의 보호기간이 공표 후 70년부터 실명으로 공표된 저작물과 같이 저작자의 사후 70년이 됨 |

• 무명 또는 이명으로 공표된 저작물의 저작자 • 저작자가 유언으로 지정한 자 |

|||

| 제1발행 연월일등의 등록 (제76조) |

• 저작권자 또는 무명 혹은 이명으로 공표된 저작물의 발행자는 해당 저작물이 최초로 발행되거나 공표된 연월일의 등록을 받을 수 있음 • 반증이 없는 한, 등록되어 있는 날로 해당 저작물이 제1발행 또는 공표된 것으로 추정됨 |

• 저작권자 • 무형 또는 이명으로 공표한 저작물의 발행자 | |||

| 창작년월일의 등록 (제76조의2) |

• 프로그램 저작물의 저작자는 해당 프로그램 저작물이 창작된 연월일의 등록을 받을 수 있음 • 반증이 없는 한, 등록되어 있는 날로 해당 프로그램 저작물이 창작된 것으로 추정됨 |

• 저작자 | |||

| 저작권·저작인접권의 이전 등의 등록 (제77조) |

• 저작권 혹은 저작인접권의 양도 등 또는 이를 목적으로 하는 질권의 설정 등이 있던 경우, 등록권리자 또는 등록의무자는 저작권 또는 저작인접권의 등록을 받을 수 있음 • 권리 변동에 관하여 등록하는 것에 의하여 제3자에게 대항할 수 있음 |

• 등록권리자 및 등록의무자 (원칙적으로 공동신청이나 등록권리자의 단독 신청도 가능) | |||

| 출판권의 설정 등의 발생 (88조) |

• 출판권의 설정, 이전 등 또는 출판권을 목적으로 하는 질권의 설정 등이 있던 경우, 등록권리자 및 등록의무자는 출판권의 등록을 받을 수 있음 • 권리 변동에 관하여 등록하는 것에 의하여 제3자에게 대항할 수 있음 |

• 등록권리자 및 등록의무자 (원칙적으로 공동신청이나 등록권리자의 단독 신청도 가능) | |||

• 외국인의 등록을 제한하는 규정은 없음

• 프로그램 저작물을 제외한 저작물 전반은 문화청 저작권과에서 등록할 수 있으며, 프로그램 저작물의 경우에는 일반재단법인소프트웨어정보센터가 문화청장관의 지정을 받아 업무를 등록 업무를 실시하고 있음

• 저작권법에서는 보호의 대상이 되는 저작물이기 위해서는 ① 문예, 학술, 미술 또는 음악의 범위에 속하는 것으로 ② 사상 또는 감정을 ③ 창작적으로 ④ 표현한 것이어야 함. 구체적으로 아래의 것들을 저작물로 예시하고 있음

| [표 25] 저작물의 예시 | |

|---|---|

| 구분 | 예시 |

| 언어저작물 | 소설, 각본, 논문, 강연 등 |

| 음악저작물 | 음악 |

| 무용저작물 | 무용, 무언극 등 |

| 미술저작물 | 회화, 판화, 조각 등 |

| 도형저작물 | 지도, 학술적인 성질을 갖는조면, 도표, 모형 등 |

| 영화저작물 | 영화 |

| 사진저작물 | 사진 |

| 프로그램 저작물 | 프로그램 |

• 저작권보호기간은 원칙적으로 창작시점부터 저작자의 생존기간 및 그 사후 70년이나, 무명 • 이명 저작물, 단체 명의 저작물 및 영화 저작물의 경우에는 공표 후 70년임. 이외에도 외국인의 저작물 보호기간에는 약간의 특례를 두고 있음

⦁ 일본에서는 부정경쟁방지법에서 영업비밀을 보호하고 있음. 절취, 사기 등의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하거나 사용 또는 제3자에게 공개하는 행위 등을 부정경쟁행위로 규정하고 이를 규제하고 있음

⦁ 부정경쟁방지법에서는 「영업비밀」을 「비밀로서 관리되고 있는 생산방법, 판매방법 기타 사업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보로, 공연히 알려져 있지 않은 것」으로 정의하고 있음

⦁ 이에 비밀관리성, 유용성 및 비공지성을 그 요건으로 하고 있음

- 「비밀관리성」은 비밀정보라는 취지의 표시를 하는 것과 자물쇠, 비밀번호 등에 의하여 정보에 접근할 수 있는 자를 제한하는 등의 비밀관리조치에 의하여 종업원 등의 정보에 접하는 자에서 보아 해당 정보가 비밀로서 관리되고 있다고 인정되는 상태에 있는 것

- 「유용성」은 해당 정보가 사업 활동에 사용되거나 이용되는 것에 의하여 경비의 절약, 경영효율의 개선 등에 객관적으로 도움을 주는 것을 의미함. 현실적으로 이용되고 있지 않아도 상관없으며, 실패한 실험데이터라도 이에 의하여 연구경비의 절약에 도움이 되는 것이라면 유용하다고 할 수 있음

- 「비공지성」은 보유자의 관리 이외에서도 일반적으로 입수 가능하지 않은 상태에 있는 것을 의미함. 보유자 이외의 제3자가 우연히 같은 정보를 개발하여 보유하고 있던 경우에도 해당 제3자도 비밀로 관리하고 있다고 비공지라고 할 수 있음. 학술지나 학회에서 공표한 것은 특허법에서는 신규성상실의 예외를 인정하나, 부정경쟁방지법에서는 비공지성이 상실하게 됨

• 부정경쟁방지법이 정의하는 영업비밀에 해당하는 정보를 부정하게 취득하거나 이를 사용·공개하는 행위나, 정당하게 취득한 경우라도 이익을 도모하거나 영업비밀 보유자에게 해를 가할 목적으로 사 용·공개하는 행위, 타인의 기술상의 영업비밀을 부정사용하여 제조된 물건을 사정을 알면서 제공· 수출입하는 행위 등은 부정경쟁행위에 해당하며, 이에 민사조치나 형사조치 등을 받게 됨 (부정경쟁방지법 제2조 제1항 제4호~제10호)

• 부정경쟁행위에 해당하는 영업비밀 침해행위등은 부정경쟁방지법의 규정하는 민사적 구제조치와 형 사적 조치의 대상이 됨.

• 민사적 구제조치로서 침해금지청구 (제 3조), 손해배상청구 (제 4조) 및 신용회복조치청구 (제 14조) 등의 조 치를 할 수 있음.

• 부정경쟁방지법은 사업자의 영업상의 이익이라는 사익과 공정한 경쟁질서의 유지라는 공익을 보호법 익으로 하며, 그 실현 수단으로는 기본적으로 당사자 사이의 민사적 청구를 기본으로 하나, 공익 침해의 정도가 현저하고, 당사자 사이에 민사적 청구를 맡기는 것만으로는 타당하지 않은 행위에 대 하여는 형사벌의 대상으로 하고 있음.

• 일본에서 유명한 지역산물을 지명과 함께 보호하는 제도로는 지역단체상표제도와 지리적 표시 제도가 있음

• 지역단체상표제도는 외국에서의 지리적 표시 제도를 대응하기 위하여 지역명과 상품(서비스) 명만으로 이루어진 지역단체상표를 통하여 지역 브랜드를 보호하기 위한 제도로, 2006년 4월 1일부터 시행하고 있음1). 반면 지리적 표시 보호제도는 2014년 「특정농림수산물등의 명칭의 보호에 관한 법률(2014년 법률 제84호)」에 의하여 시행되고 있음

| [표 26] 지역단체상표와 지리적표시의 비교 | ||

|---|---|---|

| 지역단체상표 | 지리적표시 | |

| 목적 | 지역브랜드 명칭을 적절하게 보호하는 것에 의하여 사업자의 신용 유지를 도모하고, 산업경쟁력 강화와 경제 활성화를 지원 | 고부가가치를 갖는 농림수산물·식품 둥이 차별화되어 시장에 유통하는 것을 통하여 생산자와 수요자 쌍방의 이익을 보호 |

| 보호대상(물) | 모든 상품·서비스 | 농림수산물, 음식료품 등 (주류 등 제외) |

| 보호대상(명칭) | 「지역명」+「상품(서비스)명」 | 농리무산물·식품 등의 명칭으로, 그 명칭에서 해당 산품의 산지를 특정할 수 있고, 산품의 품질등의 확립한 특성이 해당 산지와 결부되어 있는 것을 특정하는 것 |

| 등록주체 | 농협등의 조합, 상공회, 상공회의소, NPO 법인 | 생산·가공업자의 단체 (법인격 없는 단체도 가능) |

| 주된 등록요건 | - 지역명칭과 상품(서비스)이 관련성이 있을 것 - 상표가 수요자 사이에 널리 인식되고 있을 것 |

- 생산지와 결부한 품질 등의 특성을 가질 것 - 확립한 특성: 특성을 유지한 상태로 대략 25년의 생산실적이 있을 것 |

| 지명의 유무 | 지명을 붙일 필요가 있음 | 지역을 특정할 수 있으면 지명을 붙일 필요는 없음 |

| 산지와의 관계 | 해당 지역에서 생산되고 있으면 충분함 | 품질등이 특성이 해당 지역과 결부되어 있을 것을 필요로 함 |

| 브랜드화의 정도 | 주지성: 일정 수요자에게 알려져 있을 것 | 전통성: 일정기간 계속하여 생산하고 있을 것 |

| 사용방법 | - 등록상표라는 취지의 표시 - 지역단체상표는 지역단체상표마크와 함께 사용할 수 있음 |

지리적표시는 등록표장(GI마크)와 함께 사용할 수 있음(GI마크만 사용할 수는 없음) |

| 품질기준 | 제도상의 규정 없이 권리자가 임의로 대응 | 산지와 결부한 품질 기준을 정하고, 등록·공개가 필요 |

| 품질관리 | 상품의 품질 등은 상표권자가 자주관리 | 생산·가공업자가 품질기준을 준수하도록 단체가 관리하고 이를 국가가 정기적으로 점검 |

| 권리부여 | 명칭을 독점하여 사용할 권리를 취득 | 권리가 아니라 지역공공의 재산이 되며, 품질기준을 충족하면 지역 내의 생산자는 누구든지 명칭의 사용이 가능 |

| 효력 | 등록상표 및 이와 유사한 상표의 부정사용을 금지 | 지리적 표시 및 이에 유사한 표시의 부정사용을 금지 |

| 효력범위 | 등록상표와 관련한 상품 또는 서비스, 이에 유사한 상품 또는 서비스 | 등록된 농림수산물등이 속하는 구분에 속하는 농림수산물등 및 이를 주된 원료로 하는 가공품 및 이에 관한 광고 등 |

| 해외에서의 보호 | 각국에 개별적으로 등록할 필요가 있음 | 지리적 표시보호제도를 가진 국가와의 관계에서 상호 보호를 인정하는 경우에는 해당 국가에서도 보호됨 |

| 제재수단 | 상표권자에 의한 금지청구, 손해배상청구 | 국가에 의한 부정사용의 단속 |

| 비용·보호기간 | 출원·등록: 40,200엔(10년간) 갱신: 38,800엔(10년간) |

등록: 9만 엔(등록면허세) 갱신절차 없음 |

| 신청·출원기관 | 특허청장(특허청) | 농림수산장관(농림수산성) |

1) https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/

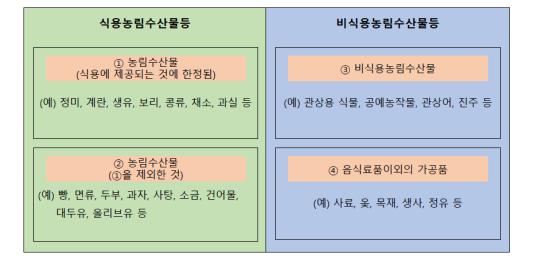

• 일본의 지리적 표시 보호제도는 「특정농림수산물등의 명칭의 보호에 관한 법률(이하 ‘지리적 표시법’이라 함)」에 근거하며, 해당 법률에서는 「지리적 표시」를 「특정농림수산물등의 명칭의 표시」라고 정의하고 있음

• 이때, 「특정농림수산물등」이라 함은 「① 특정한 장소, 지역 또는 국가를 생산지로 하는 것으로 ② 품질, 사회적 평가 기타 확립한 특성이 ①의 생산지에 주로 귀속되는 농림수산물등」으로 정의하고 있으며, 다시 「농림수산물등」은 「식용으로 제공되는 농림수산물」, 「식용으로 제공되는 농림수산물을 제외한 음식료품」, 「식용으로 제공되는 농림수산물을 제외한 농림수산물로 정령에서 정한 것」, 「농림수산물을 원료 또는 재료로 제조하거나 가공한 것으로 정령으로 정한 것」 등을 의미함

• 생산행정관리업무를 하는 생산자단체는 지리적 표시의 등록을 신청할 수 있음

• 「생산행정관리업무」란 생산자단체가 아래의 업무를 하는 것을 의미함

- 농림수산물등에 대하여 ① 농림수산물등의 구분, ② 농림수산물등의 명칭, ③ 농림수산물등의 생산지, ④ 농림수산물등의 특성, ⑤ 농림수산물등의 생산방법, ⑥ 농림수산물등을 특정하기 위하여 필요한 사항, ⑦ 농림수산물등에 대하여 농림수산성령으로 정한 사항 등을 정한 명세서를 작성 또는 변경하는 업무

- 명세서를 작성한 농림수산물등에 대하여 해당 생산자단체의 구성원인 생산업자가 하는 그 생산이 해당 명세서에 적합하게 이루어지도록 하기 위하여 필요한 지도, 검사 기타 업무를 하는 것

- 위 2의 업무와 부대 하는 업무를 하는 것

• 「생산자단체」는 생산업자를 직접 또는 간접 구성원으로 하는 단체로 농림수산성령으로 정한 것을 의미함. 법인이 아닌 단체인 경우에는 대표자 또는 관리인을 정한 것에 한하며, 법령 또는 정관 기타 기본약관에서 정당한 이유가 없음에도 구성원 자격을 가진 자의 가입을 거부하거나 그 가입에 대하여 현재의 구성원보다 곤란한 조건을 부과하지 않는다는 취지를 정한 것에 한정함

• 지리적 표시법에서 「생산」을 「농림수산물등이 출하될 때까지 이루어지는 일련의 행위 중 농림수산물등에 특성을 부여하거나 특성을 유지하기 위하여 이루어지는 행위」로 정의하고, 「생산지」는 「생산이 이루어지는 장소, 지역 또는 국가」로, 「생산업자」는 「생산을 업으로 하는 자」로 규정하고 있음

• 신청은 생산업자를 직접 또는 간접 구성원으로 하는 단체(생산자단체)가 할 수 있음. 생산자단체는 기존의 단체든 새롭게 협의체를 구성한 경우든 상관없음. 다만 생산자단체는 생산행정관리업무규정을 준수할 의무가 발생하므로, 등록 후는 물론 산품의 생산행정관리업무를 할 수 있는 단체이어야 함

• 지리적 표시법은 2018년 법률 제88호에 의하여 개정되어, 2019년 2월 1일 이후에 이루어진 신청은 개정 후의 지리적 표시법 규정에 따라 그 절차가 진행됨. 그 이전에 이루어진 신청에 대하여는 개정 전의 지리적 표시법에 근거한 절차가 진행됨

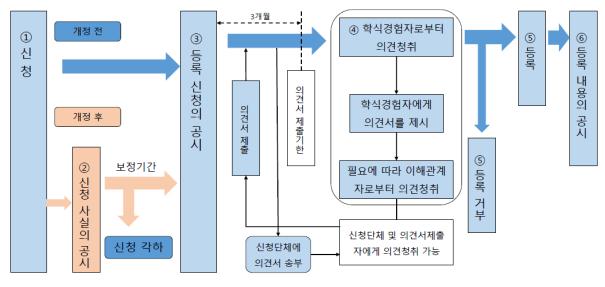

• 신청 및 신청 서류

- 지리적 표시를 등록받고자 하는 자는 신청서(「특정농림수산물등의 등록의 신청」, 지리적 표시법 시행규칙 별기양식 제1호)에 다음 사항을 기재하여 제출하여야 함

- 신청에 있어서는 신청서 이외에 부속서류로서 명세서, 생산행정관리업무규정(산품의 특성을 확보·유지하기 위하여 생산자단체가 하는 절차를 정한 서류) 등을 제출하여야 함

- 생산자단체의 신청 후, 서류의 부족등이 없는지를 확인함

• 신청사실의 공시

- 생산자단체의 명칭, 주소, 신청산품의 구분, 명칭 등의 최저한의 내용을 공시함

- 공시 후, 농림수산성에서는 제출된 서류의 형식적인 불비나 기재내용이 불충분한지 여부, 즉 산품의 특성, 명칭, 생산방법의 기준 등 등록의 주된 요건을 중심으로 내용면의 심사를 진행함. 필요에 따라 보정지시를 하나, 그 기간이 등록까지 가장 시간을 필요로 해 몇 개월 이상이 되는 것이 통례임. 보정지시에 표시된 기간 내에 응답하지 않은 때는 신청은 각하됨

• 신청서 내용의 공시

- 신청서등의 보정 후, 문제가 없으면 신청서의 내용이 공시되며, 함께, 명세서, 생산행정관리업무규정이 공표됨

- 공시 후 3개월의 의견제출기간 중에는 누구든지 의견을 제출할 수 있음. 의견서 제출기간이 경과한 후, 농림수산성에서 학식경험자위원회를 개최하여 등록의 가부에 대한 의견을 청취함

• 등록 여부의 판단과 공시

- 제출된 의견서와 학식경험자위원의 의견을 근거로 농림수산장관을 등록 여부를 판단함. 등록은 특정농림수산물등등록부에 신청서의 내용을 기재하는 것으로 이루어짐. 등록된 경우, 신속하게 등록면허세(1건당 9만 엔)를 납부하여야 함

- 등록을 거부하는 경우 신청한 생산자단체에 대하여 거부한다는 취지와 그 이유를 서면으로 통지하여야 함

- 등록된 경우 농림수산성 누리집에 등록부와 함께 명세서 및 생산행정관리업무규정의 내용이 게재됨

• 지리적 표시의 검색

- 2021년 3월 현재 109개의 지리적 표시가 등록되어 있으며, 일본 농림수산성 누리집에서 등록산품을 일람할 수 있음

☞ 지리적표시 검색 바로가기

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/index.html

• 지리적 표시의 등록요건은 산품에 관한 요건, 산품의 명칭에 관한 요건, 생산자단체 및 생산방법에 관한 요건 등으로 나누어 볼 수 있음

• 산품에 관한 요건: 특정농림수산물등인 것

- 특정한 장소, 지역 등을 생산지로 하는 것인 것

- 품질, 사회적 평가 기타 특성이 자연조건, 전통적 제법 등 생산지역과 결부하는 것

- 특성이 확인한 것인 것으로 특성을 가진 상태에서 대략 25년 이상의 생산실적이 있는 것

• 산품의 명칭에 관한 요건: 아래의 경우에는 등록받을 수 없음

- 보통명칭인 때

- 산품명칭이 이하의 산품에 관한 기준을 충족하는 농림수산물등이 아닌 때

· 명칭에서 산지를 바르게 특정할 수 있음

· 명칭에서 산품의 특성을 바르게 특정할 수 있음

- 이미 상표등록되어 있는 때, 다만 상표권자가 지리적 표시등록에 동의하고 있는 경우를 제외함

• 생산자단체, 생산방법에 관한 요건

- 생산행정을 관리하는 생산자단체가 있을 것

- 생산자단체에 대하여, 가입의 자유가 규약등에서 정해져 있는 것

- 생산자단체가 산품의 특성을 확보하기 위한 규정인 「생산행정관리업무규정」을 작성하고, 준수할 것

- 생산자단체가 생산행정관리업무를 실시하기 위하여 필요한 경리, 인원체제를 가질 것

• 지리적 표시법에 근거하여 산품이 등록된 경우, 해당 산품을 양도, 인도, 양도 또는 인도를 위한 전시, 수출 또는 수입하는 자는 지리적 표시 등록산품 또는 그 포장·용기 등에 지리적 표시를 사용할 수 있음. 광고, 가격표 또는 거래서류(전자적 방법에 의하여 제공되는 이들을 내용으로 하는 정보를 포함함)에도 지리적 표시를 사용할 수 있으며, 생선농산물 등 상품에 표시하지 않는 경우에는 상품 가까이에 비치한 광고·선전물에 표시하는 행위도 사용행위로 간주됨. 또한 지리적 표시 첨부사무등을 제3자에게 위탁하는 것도 가능함

• 지리적 표시는 사용하는 경우 GI 표장을 사용할 수 있음, 다만 GI 표장의 표시가 의무사항은 아님

• 지리적 표시산품이 속하는 구분과 동일한 구분에 속하는 산품이나 그 가공품에 지리적 표시를 사용하는 것이 규제되며, 지리적 표시 산품 명칭 그대로의 표시뿐만 아니라, 이와 유사한 표시나 오인을 줄 우려가 있는 표시의 사용도 규제됨

• 지리적 표시의 사용이 예외적으로 규제대상이 아닌 경우

- 지리적 표시 등록상품의 가공품에 지리적 표시를 사용하는 경우

- 지리적 표시 등록일 전에 출원된 상표(부정한 목적을 제외)가 등록되고, 그 상표로서 사용하는 경우

- 지리적 표시 등록일 전부터 부정한 목적 없이, 지리적 표시 등록산품과 같은 명칭을 사용하였던 자가 계속하여 계속 산품에 명칭을 사용(선사용)하는 경우. 다만 선사용 기간은 원칙적으로 등록일로부터 7년간이며, 신상품등에 대한 사용을 불가함. 이 역시도 국내 지리적 표시 등록산품의 생산지와 동일한 지역에서 생산되고 있는 선사용품에 대하여는 지리적 표시산품과의 혼동을 방지하기 위하여 적당한 표시를 하면 7년 경과 후에도 선사용이 가능함

• 지리적 표시법의 내용이 등록산품의 지리적 표시 사용에 대한 규제를 담고 있다는 점에서, 보호기간이라는 개념은 인정되지 않으며, 따라서 갱신이라는 개념 역시 존재하지 않음

• 등록이 실효되거나 등록요건을 충족하지 않게 되어 취소되는 경우가 아닌 한 지리적 표시는 영구히 보호됨

• 등록의 실효

- 등록생산자단체가 해산한 경우 그 청산이 종료한 때

- 등록생산자단체가 생산행정관리업무를 폐지한 때

• 지리적 표시의 부정사용에 대하여는 벌칙이 부과됨. 다만 지리적 표시법의 규정에 위반한 경우라도 바로 벌칙이 부과되는 것은 아니며, 구두지도 등을 한 후, 이에 따르지 않는 경우에 벌칙 적용이 검토됨

• 지리적 표시의 부정사용

- 개인: 5년 이하의 징역 또는 500만 엔 이하의 벌금

- 단체: 3억 엔 이하의 벌금

• GI 표장의 부정사용

- 개인: 3년 이하의 징역 또는 300만 엔 이하의 벌금

- 단체: 1억 엔 이하의 벌금

• 등록 후 의무위반

- 등록된 생산자단체는 생산행정관리업무규정을 근거로 그 구성원인 생산업자가 명세서에 적합한 생산을 하도록 필요한 지도, 검사 등을 실시하여야 하며, 농림수산장관은 생산자단체에 의한 생산행정관리업무가 적절하게 이루어지고 있는지 여부를 정기적으로 점검함

| 의무위반 행위 | 벌칙 |

|---|---|

|

- 생산자단체의 명칭 등의 변경 신고, 등록실효의 신고를 하지 않은 경우 - 생산행정관리업무규정의 변경이나 생산행정관리업무의 휴지 신고를 하지 않은 경우 - 생산자단체등의 관계자의 보고해태 또는 검사기피 등 |

개인: 30만엔 이하의 벌금 단체: 30만엔 이하의 벌금 |

• 1985년에 제정된 반도체집적회로의 회로배선에 관한 법률에 의하여 보호하고 있음

• ‘반도체 집적회로’를 반도체 재료 또는 절연 재료의 표면 또는 반도체 재료의 내부에 트랜지스터 기타 회로를 생성함과 동시에 불가분의 상태로 한 제품으로 전자회로의 기능을 가질 수 있도록 설계한 것‘으로 정의하고(법 제2조 제1호), 우리 법과 달리 ’ 회로배치‘란 용어를 사용하면서 이것을 ’ 반도체 집적회로에서 회로 및 이들을 접속하는 도선의 배치‘라고 정의하고 있음

• 회로배치를 창작한 자 또는 그 승계인은 경제산업장관에게 등록 신청을 제출하여 회로배치이용권의 설정 등록을 받을 수 있음. 다만 법 제28조에 근거해 일반재단법인 소프트웨어정보센터(SOFTIC)에서 등록 업무를 수행하고 있음

• 법인 기타 사용자의 업무에 종사하는 자가 직무상 창작한 회로배치에 대하여는 그 창작 시의 계약, 근무규칙 기타 별단의 정함이 없는 한 그 법인 기타 사용자를 해당 회로배치의 창작자로 함

• 특허와 같은 신규성, 진보성, 선출원 여부 등을 등록요건으로 하지 않으며, 신청인이 창작자 또는 그 승계인지 여부, 창작자 또는 그 승계인이 2인 이상인 경우 이들이 공동으로 신청하고 있는지 여부, 창작자 또는 그 승계인이 신청하는 회로배치에 대하여 신청일로부터 2년 이상 이전에 업으로서 양도·수입 등의 행위를 하지 않았는지 등을 심사함

• 회로배치이용권은 설정등록에 의하여 발생하며, 존속기간은 설정등록일로부터 10년임

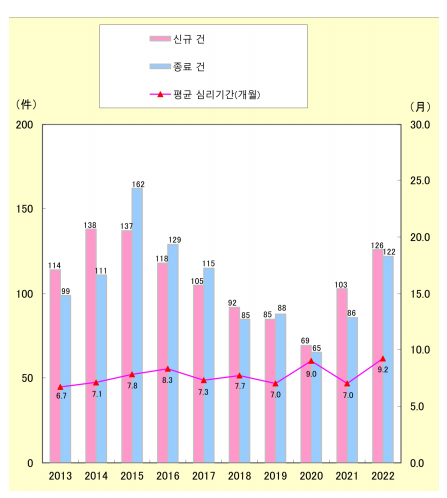

지식재산권에 관한 소송 및 보전명령사건의 관할에 대하여는 특별한 규정을 두고 있으며, 도쿄지방법원, 오사카지방법원, 도쿄고등법원이 관할함. 평균 심리 기간은 다음과 같음 5)

| [표 27] 지적재산권 관련 소송 건수 및 평균심리기간 *출처 : 일본 지적재산고등재판소 홈페이지 | |||

|---|---|---|---|

| 연도 (年次) |

신규 건 新受(件) |

종료 건 既済(件) |

평균심리기간(개월) 平均審理期間(月) |

| 2013 | 114 | 99 | 6.7 |

| 2014 | 138 | 111 | 7.1 |

| 2015 | 137 | 162 | 7.8 |

| 2016 | 118 | 129 | 8.3 |

| 2017 | 105 | 115 | 7.3 |

| 2018 | 92 | 85 | 7.7 |

| 2019 | 85 | 88 | 7.0 |

| 2020 | 69 | 65 | 9.0 |

| 2021 | 103 | 86 | 7.0 |

| 2022 | 126 | 122 | 9.2 |

*출처 : 일본 지적재산고등재판소 홈페이지

도쿄지방법원 오사카지방법원은 2014~2022년 발생한 일본 내 특허권 침해에 관한 분쟁 및 소송 건수를 집계함 6)

이 통계는 도쿄 지방재판소 및 오사카 지방재판소의 지식재산권 전문부가 작성한 특허권의 침해에 관한 소송의 통계 정보를 최고재판소 사무총국 행정국에서 정리한 것이며 잠정적 수치임

*출처 : 일본 지적재산고등재판소 홈페이지

• 일본의 사법제도는 전전과 전후로 나눌 수 있음. 일본의 근대적 사법제도는 메이지헌법 제정 후인 1890년 재판소구성법에 의하여 그 골격이 정해졌으며, 법원은 대심원·항소원·지방재판소 및 구(區) 재판소로 구성되었음. 법원에 검사국이 설치되어 재판관과 검찰관이 사법관으로 육성되는 등 독일의 제도와 유사하였음