국가선택

국가선택

유럽연합(European Union : EU)은 유럽 대륙에 위치한 27개국의 정치 경제 공동체임.

유럽공동체(EC) 12개국 정상들이 1991년 12월 네덜란드 마스트리흐트에서 경제 통화통합 및 정치통합을 추진하기 위한 유럽연합 조약(Treaty on European Union, 일명 마스트리흐트 조약)을 체결하기로 합의하고 각국의 비준 절차를 거쳐 1993년 11월부터 동 조약이 발효됨에 따라 유럽연합 EU가 설립됨.

1952년 8월 프랑스, 독일, 이태리, 베네룩스 3국이 석탄, 철강 부문 공동정책으로 전후 경제 복구와 독일의 국제사회 복귀를 통한 전쟁 재발 방지를 위하여 파리 조약에 따라 유럽 석탄⋅철강 공동체(ECSC)를 발족.

로마조약에 따라 1958년 1월 회원국 간 자본, 상품, 노동력, 서비스의 자유로운 이동을 목적으로 하는 유럽경제공동체(EEC)와 원자력의 공동 이용을 위한 유럽원자력공동체(EURATOM)를 발족.

1967년 7월 EEC, ECSC, EURATOM 집행부는 유럽공동체(EC)로 일원화하고 1968년 7월 EC의 관세동맹을 완성(역내 관세 철폐 및 공동 관세제 실시) 함. 1979년 6월 최초로 유럽 의회를 직접선거에 의해 선출. 1993년 11월 마스트리흐트 조약에 따라 통화 및 정치동맹을 추진하기로 함.

1994년 2월 EC를 유럽연합(EU)으로 변경.

1968년 7월 관세동맹(customs union)을 완성한데 이어 공동정책을 확대하기로 결정하여 공동농업정책(CAP)에 따라 농산물의 수출입, 보조금, 농업구조 개선사업 추진을 집행위로 일원화, 1993년 1월 단일 유럽 의정서에 따라 공동시장(common market)을 완성하여 사람, 상품, 자본, 서비스의 역내 자유이동을 제약하는 기술적(표준), 물질적, 재정적 장벽을 제거.

또한, 1993년 11월 마스트리흐트 조약에 따라 통화 및 정치동맹(monetary and political union)을 추진하였고 1999년까지 경제정책의 조화 및 3단계 통화동맹을 추진하고, 공동외교, 안보정책 추진 및 사법, 내무분야의 공동정책을 수립.

니스조약은 EU 확대와 EU 내부기구 개혁, 유럽의회 의석 재할당 등을 규정함.

2000년 12월 프랑스 니스에서 기존 15개 회원국이 승인한 니스조약에 따라 2002년 12월 덴마크 코펜하겐에서 열린 EU 정상회담에서 10개 후보국의 가입이 공식 결정되었으며 2004년, 2007년에 걸쳐 회원국은 27개국으로 늘어남.

유럽연합(EU)에는 한 국가처럼 입법-사법-행정부가 다 있음. 유럽의회는 입법부, 집행위원회(EUC)는 행정부, 사법재판소는 사법부 역할을 함.

여기에 회원국 간 문제를 해결하기 위해 각국 장관들의 회의체인 각료이사회(CEU)가 있음. 우리나라의 감사원과 같은 옴부즈맨도 있고, 회원국 중앙은행의 협의체인 유럽연합중앙은행(ECB)도 있음.

유럽연합은 독립된 주권국가는 아니나 일반적 국제기구와 달리 독자적인 법령 체계와 입법, 사법, 행정 기능을 갖추고 있으며, 통상, 산업, 농업 등 주요 정책을 배타적으로 결정하고 정치, 경제, 사법, 내무 분야에 이르기까지 공동정책을 확대함.

즉, 전통적 의미의 주권국가와 국제기구의 중간 형태를 띠지만 초국가적(SUPER-NATIONALITY) 기능을 강화하는 것.

원래 EEC(European Economic Community: 유럽경제공동체) 회원국은 벨기에, 프랑스, (통일독일 이전의) 서독, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드였으며 1973년에 덴마크, 아일랜드, 영국, 1981년에 그리스, 1986년에 포르투갈, 스페인, 1995년에 오스트리아, 핀란드, 스웨덴 등 EFTA(European Free Trade Association:유럽자유무역연합) 회원국이 모두 가입.

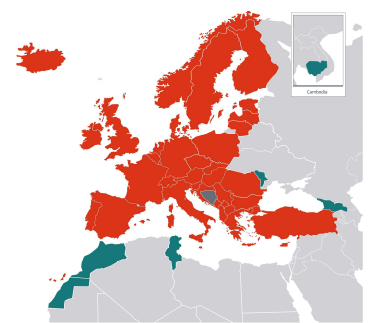

2004년 폴란드, 헝가리, 체코, 슬로바키아, 슬로베니아, 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 키프로스, 몰타 등 10개국이 가입, 2007년 불가리아, 루마니아가 새로 가입함으로써 가맹국 수가 총 27개국으로 늘어남. 2011년 6월 30일 크로아티아와의 EU가입 협상이 종료됨에 따라 2013년 7월에 크로아티아는 EU의 28번째 회원국으로 가입함. 영국이 2020년 1월에 탈퇴함으로써 현재 회원국은 27개국임. 2023년 현재 후보국은 북마케도니아 공화국(유고슬라비아), 몬테네그로, 세르비아, 터키이며, 2023년 6월에 우크라이나와 몰도바에 EU 가입 후보국 지위가 부여됨.

당초에는 각국 의회가 그 의원 중에서 지명한 198명으로 구성되었으나, 1979년 6월의 최초의 직접 선거 후부터는 410명이었다가 현재(2023년 기준)는 의원정수가 총 705명임. 자문적 성격의 기관이지만 EC의 발전과 더불어 권한이 강화됨.

EU 관련 문제 공개 토의, EU 예산 심의, 각종 집행기관 감독 등의 업무를 관장하며 EU위원회에 대하여 과반수 투표에 2/3 이상 찬성으로 불신임 결의를 할 수 있음. 또한 EU에 대한 신규가입에 대해 거부권을 행사할 수 있음. 본회의는 1주일간 부분 회기로 1년에 12회 열리는데 주로 벨기에 브뤼셀이나 프랑스 스트라스부르에서 개최. 각종 위원회의 회의와 토론은 브뤼셀에서 열리며, 유럽의회 사무국은 룩셈부르크에 있음.

공동체의 결정기관으로 각료급인 가맹국 대표 각 1명으로 구성. 모든 중요정책의 결정을 맡고 있으며, 가맹국의 이익을 대표함. 일반 업무, 경제 및 재정, 농업 분야는 매달 회의를 개최하고 운송, 환경, 공업 분야는 1년에 2∼4회 모임을 가짐. 의장직은 영어식 알파벳 순서에 따라 6개월마다 순번제로 맡았으나 2009년 12월에 발효된 리스본 조약에 의해 상임의장인 유럽이사회 의장 자리가 신설되어 의장을 선출하고 있음. 현재는 벨기에 출신의 샤를 미셀이 의장을 맡고 있음. 이사회 개최지는 브뤼셀과 룩셈부르크.

공동체의 집행기관으로 각료이사회에 대한 제안을 하고, 그 결정을 집행하며, 회원국들의 조약 이행을 감시. 회원국 정부의 상호동의에 의해 5년 임기로 임명되는 위원들로 구성되어 있음. 가맹국 정부로부터 독립하여 행동하므로, 초국가적 성격. 본부는 브뤼셀에 있으며 2만여 명에 이르는 유럽 공무원과 23개 전문국을 둠.

EC의 사법기관으로 1952년에 창설. 27명의 판사와 8명의 법무관으로 구성하는데 판사의 임기는 6년으로 재임할 수 있으며, 3년마다 13명 또는 14명을 바꿔서 선출함. 로마조약의 적용과 해석에 대한 문제를 다루며, 공동체 기구의 결의에 대한 무효 소송, 결정 유보에 따른 유예기간 초과 제소, 공동체법을 준수하지 않는 회원국 제소 등에 대한 판결을 내림. 본부는 룩셈부르크에 있음.

이사회와 위원회를 보조하는 임무를 맡아보는 자문기구로 경제계와 사회 각계의 대표자들로 구성. 위원 임명은 회원국들이 제출한 명단에 따라 각료이사회가 결정.

이밖에 통화평의회, 운수평의회, 경기대책위원회, 유럽투자은행, 유럽개발기금, 유럽사회기금, 유럽지역개발기금 등이 있음.

유럽 헌법 제정 조약(Treaty establishing a Constitution for Europe)은 유럽 연합(EU) 및 유럽 공동체(EC), 유럽경제공동체(EEC), 유럽 석탄 철강 공동체(ECSC) 아래 체결, 비준된 50여 개 이상의 조약과 의정서, 부속 문서를 대신하여 이들 조약의 이념과 효력을 하나의 헌법의 형태로 집약해 유럽 연합 가맹국의 의사 결정을 통일화하려는 조약으로, 줄여서 유럽 헌법 조약이라고 부름.

1999년 유럽 이사회의 결의에 의해 유럽 연합 차원의 기본권 헌장 마련을 위한 헌법회의를 독일 쾰른에서 구성. 2000년 10월에는 54개 조의 유럽 연합 기본권 헌장을 의결하고 2개월 후 프랑스 니스에서 유럽 연합 기본권 헌장을 채택. 2001년 12월에 벨리에 라에컴 유럽이사회에서 헌법회의 설치를 결정. 2002년 12월 28일부터 2004년 6월 18일까지 총 26차례의 헌법회의가 열렸고 2004년 6월 18일 벨기에 브뤼셀에서 열린 회의에서 유럽 헌법 조약에 최종 합의.

조약의 발효를 위해서는 유럽 연합 모든 가맹국의 비준이 필요하지만, 그 절차는 각 나라에 따라 다름. 의회 결의만으로 비준하는 국가도 있고 국민투표를 시행하는 나라도 있으며, 국민투표 또한 의회가 이에 대해 다시 비준할 수 있는 나라와 구속력을 갖는 나라로 갈림. 또한 투표율에 따라 구속력이 생기는 나라도 있음. 2005년 2월의 스페인에서 실시된 국민투표에서는 조약이 가결되었지만, 5월의 프랑스와 6월의 네덜란드에서는 부결됨.

프랑스와 네덜란드에서 조약 비준이 부결되는 바람에 다른 나라들의 비준 연기와 취소가 촉발되었고 결국 기존의 유럽 헌법을 대체할 리스본 조약을 2007년 12월 13일에 체결함.

정식 명칭은 유럽연합 개정조약(EU reform treaty)이다. 유럽연합 27개 회원국 정상들이 2007년 10월 포르투갈의 수도 리스본에서 열린 정상회담에서 최종 합의한 뒤 같은 해 12월 공식 서명하여 보통 리스본조약이라고 부름.

무산된 유럽헌법조약에서 유럽연합에 초국가적 지위를 부여하기 위하여 국가와 국기, 공휴일 등을 제정하기로 한 규정 등을 삭제하고 다른 조항들을 개정하여 새롭게 합의한 것이 이 조약임.

조약의 내용은 유럽연합의 내부 통합을 공고히 다지고 정치공동체로 나아가기 위한 일종의 ‘미니 헌법’ 성격을 띰. 먼저 유럽연합 회원국이 번갈아 맡던 순회의장국 제도 대신 임기 2년 6개월에 1차례 연임할 수 있는 유럽연합 대통령직(상임의장)을 신설하고, 외무장관에 해당하는 임기 5년의 외교․안보정책 대표직도 신설. 또 의사결정 방식도 종전의 만장일치 제도에서 이중다수결 제도로 변경됨. 이중다수결 제도란 어떤 정책을 결정할 때 유럽연합 전체인구의 65% 이상, 27개 회원국 중 15개국 이상이 찬성하면 가결되는 제도로서 2014년부터 단계적으로 도입하여 2017년부터 전면 실시됨.

이 조약은 27개 회원국 전체가 찬성해야 발효되는데, 당초 2008년 회원국들의 비준 절차를 거쳐 통과되면 2009년부터 발효될 예정. 유럽헌법조약이 무산된 전철을 밟지 않기 위하여 27개 회원국 중 26개 회원국은 의회의 비준을 거치는 절차를 선택. 그러나 유일하게 국민투표로 비준 여부를 결정하기로 한 아일랜드에서 2008년 6월 국민투표를 실시한 결과, 찬성률이 47%에 그쳐 부결되었다가 2009년 10월 3일 재실시된 국민투표에서 67.13%가 찬성하여 비준됨으로써 2009년 12월 1일 조약이 발효.

리스본 조약 발효로 유럽이사회는 가중다수결(加重多數決, Qualified Majority) 방식을 통해 상임 의장을 선출. 국제정상회의에서 EU를 대표하는 상임의장의 임기는 2년 반이고 한 차례 연임이 가능함. 상임의장은 유럽이사회와 연간 네 차례 열리는 EU정상회의를 준비하고 주재하는 권한을 가짐. EU 회원국 정상과 유럽이사회 상임의장, EU 집행위원장의 모임인 유럽이사회는 EU의 일반적인 정치 현안과 방침을 결정하며 입법 기능은 갖고 있지 않음.

유럽 연합 사법재판소(-司法裁判所, Court of Justice of the European Union, 약칭 CJEU, 또는 ECJ)는 유럽 연합(EU)에 설치되어 있는 재판소. EU 안에서는 최고 재판소에 해당. 영어 정식 명칭은 “Court of Justice of the European Union(유럽 연합 사법 재판소)”. 룩셈부르크의 수도인 룩셈부르크 시에 위치.

1952년 - 유럽석탄철강공동체(ECSC)가 설립되면서 ‘유럽석탄철강공동체사법재판소’란 이름으로 설립.

1958년 - 유럽경제공동체(EEC), 유럽원자력공동체(Euratom)가 설립되면서 유럽공동체사법재판소(유럽사법재판소)가 됨.

1989년 - 유럽제1심재판소(European Court of First Instance)가 병설됨.

2005년 - 특별재판소로서 유럽연합공무원재판소(European Union Civil Service Tribunal)가 설치됨.

유럽 연합 사법 재판소는 로마 조약에 의하여 27명의 판사와 11명의 법무관으로 구성됨.

판사(Judge)의 임명하는 방법은 다음과 같음. 각 가입국은 각자의 나라의 국적을 가지는 사람 1명을 추천해서 전가입국이 서로 승인하는 것으로 선출. 보통 판사의 수는 가입국의 수로 일치하지만 유럽 연합 사법 재판소에는 반드시 홀수 인원수의 판사를 두게 되어 있으므로 가입국수가 짝수가 되었을 때에는 추가의 판사 1명이 임명. 임기는 6년으로, 재임할 수 있음. 3년마다 13명, 또는 14명을 바꿔서 뽑음. 임명된 판사는 호선으로 유럽 연합 사법 재판소 장관(President of the Court)을 선출. 장관의 임기는 3년에 재임은 가능함. 2023년 현재의 장관은, 2003년 10월 7일에 취임한 그리스 출신의 바실리오스 스쿠리스(Vassilios Skouris)가 맡음.

법무관(Advocates General) 은 재판소의 계속(係屬) 사건에 대해 공평하고 독립한 입장으로 의견을 말하는 자리로, 재판소를 보좌. 다만 법무관의 의견은 직접적으로 판사를 구속하는 것은 아님. 판사와 마찬가지로 법무관은 각국의 추천을 받아 전가입국의 상호 승인을 거쳐 임명되지만 11명의 법무관중 6명은 유럽 연합의 6 대국(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 폴란드)의 국적을 가지는 사람으로부터 임명되어 나머지의 5명은 6 대국 이외의 회원국에서 윤번제로 임명. 또 재판소는 11명의 법무관중에서 1명을 수석 법무관(First Advocates General)으로 임명. 수석 법무관의 임기는 1년으로, 제1심 재판소의 판결에 대해 유럽 연합 사법 재판소에서 심사여부를 제안. 이 외에도 재판소는 사무를 총괄하는 사무국장(Registrar; 임기 6년, 재임 가능)을 임명.

EU에서는 유럽 의회나 유럽 각료 이사회, 유럽 위원회등의 기관이 법률을 제정⋅집행하고 있지만 이것들이 로마 조약이나 마스트리흐트 조약등의 EU의 기본 조약과 맞지 않은 일이 일어날 수 있음. 예를 들자면, 한 나라의 국내에 있는 법률이 헌법의 규정에 맞지 않는 상황일 경우에는 그 나라의 재판소에서 헌법과 법률을 해석하여 적합성의 심사를 함. 그런데 EU 법에 대해서 가입국내의 재판소가 판단을 내리게 되면 그 판단이 EU전체적으로 통일된 판단이 아닌 경우가 생길 수 있음. 이때 로마 조약에 의해서 유럽 연합 사법 재판소는 EU 법에 대하여 배타적으로 판단하는 권한이 주어져 통일적인 법의 해석을 실시.

또한 가입국이 EU조약⋅법률로 정해져 있는 의무를 이행하지 않는 경우에는 유럽 위원회의 청구를 받고 유럽 연합 사법 재판소는 위법 상태의 인정을 실시하거나 위법으로 여겨진 해당국이 대응하지 않을 때에는 고액의 벌금을 청구하는 등의 활동으로써, EU 법, 특히나 기본 조약 존중의 확보에 임함.

유럽 연합 사법 재판소는 협의 자문관(Consultative Competence) 제도를 실행함, 무엇보다도 계쟁권(Contentious Competence)을 가짐. 계쟁권 덕분에 회원국, 기관 그리고 심지어는 개인이나 기업도 유럽 사법 법원에 제소가 가능함. 또한 유럽 연합 사법 재판소는 유럽 연합 기구의 결의에 대한 무효 소송, 기구의 결정 유보에 따른 유예기간 초과 제소, 유럽 연합의 법을 준수하지 않는 회원국을 상대로 한 제소 등에 판결을 내릴 수 있음. 그 밖에도 유럽 연합 사법 재판소은 회원국 법원으로 이송 후 유럽 연합 법의 해석과 유효성에 관한 유권해석을 함. 판결 사례가 풍부한 유럽 연합 사법 재판소는 일상생활에서 유럽 건설과 유럽 통합에 기여함.

유럽에서는 일찍이 유럽 내 통일적 지재권 부여절차와 지재권의 권리에 대한 연구와 발전이 이루어져 옴. 그 노력의 첫 번째 결실이 유럽특허청 EPO의 설립이 됨.

EPO의 설립은 뮌헨조약 제1조약에 의해 이루어짐. 동 조약은 1973년 뮌헨에서 조인되고, 1977년 발효. 조인국은 당시 유럽공동체(EC)의 구성국 외에 오스트리아, 노르웨이, 포르투갈, 에스파냐, 스웨덴, 스위스, 터키, 모나코, 유고슬라비아, 리히텐슈타인, 핀란드 등을 구성국으로 하여 운영됨.

이 조약에 의하여 뮌헨에 유럽특허청(European Patent Office:EPO)이 설치되어 특허를 부여함. 유럽특허를 받기를 원하는 사람은 이 조약절차에 따라서 특허부여를 희망하는 1개국 이상을 지정하여 출원함.

유럽특허청에서는 특허성 등에 대하여 심사하고, 특별한 결격사유가 없을 때는 출원자가 지정한 나라에서, 그 나라 국내법에 의한 특허와 동등한 유럽특허를 부여. 출원인은 자기가 지정한 나라의 수효만큼의 유럽특허를 취득하게 됨.

이 제도는 각 나라별 특허제도에서 유럽 전역에 통용되는 통일적 특허제도로 이행하는 과도기적인 것으로서, 각국의 특허제도를 그대로 둔 채 유럽특허제도를 신설한 것. 따라서 출원인은 종래와 같이 각 나라별로 특허출원을 할 수도 있고, 자기가 희망하는 나라를 지정하여 유럽특허청에 출원할 수도 있음. 출원인은 절차에 필요한 시간이나 비용, 유럽특허와 국내특허의 요건이나 효력의 차이를 염두에 두고 어느 한쪽을 선택할 수가 있음.

이 유럽특허조약에 의하여 각국의 특허청은 중복심사를 하지 않아도 되고, 심사기관이 없는 프랑스 등에서는 심사시스템을 도입할 수 있는 이점이 있음. 또 출원인의 입장에서도 여러 나라에 출원하는 경우의 노력과 비용을 절약할 수 있음. 그리고 이와 같은 조약의 성립으로 가맹국의 국내 특허법도 조약에 가까운 내용으로 개정되어 특허제도의 통일화에 한걸음 다가서게 됨.

이 유럽특허조약은 특허부여라고 하는 주권의 일부를 국제기관에 위촉하여 양도한 것으로서, 국제조약으로서는 매우 이례적(異例的)인 것. 또 이 조약은 유럽에 한정된 것이기는 하나, 비가맹국의 국민도 이 제도를 이용, 유럽에 출원할 수가 있음. 이 유럽특허와는 별도로 유럽공동체의 통일적 특허조약에 의하여 1975년에 서명된 ‘유럽공동체 특허’가 있음.

하지만, 현행 유럽특허의 경우, 가맹국 모두에 적용되는 하나의 특허권이라는 개념과는 달리 실제로는 통일된 심사과정을 통해 지정국 수만큼의 특허를 부여받게 되는 것으로, 진정한 의미의 통일특허라고는 볼 수 없다는 비판을 받아옴, 이에 따라 향후 유럽특허통일제도에 대한 필요성을 불러옴.

유럽연합 지적재산권 사무소(EUIPO)는 유럽 연합의 인터넷 시장을 위한 상표와 디자인을 등록하는 기관. 본사는 스페인의 알리칸테에 위치함.

EUIPO는 상표(EUTM) 뿐 아니라, RCD(Registered Community Design)에 대한 심사 및 등록을 관리함. 보호 대상은 제품 또는 구성 부품의 선, 윤곽, 무늬, 소재 또는 장식 등을 포함한 외관상 특징임. 또한 보호 대상은 공업 제품에 국한되지 않으며, 수예품, 의류, 직물, 만화 캐릭터, 그래픽 심벌, 아이콘 등도 보호 대상이 됨.

비등록 디자인과 등록 디자인 투 트랙으로 디자인권을 관리 감독하고, 비등록 디자인권은 공중이 최초로 디자인을 사용하는 당일부터 출원 절차나 방식 없이 즉시 발생함. 존속기간은 최초로 디자인을 사용한 날부터 3년임. 그리고 등록 디자인권은 출원일로부터 5년으로 25년까지 갱신 가능함.

EPO의 특허권과는 다르게 EUTM과 RCD에 대해서는 등록 이후의 절차(취소, 요건, 존속 기간, 효력 범위 등)에 대해 통일된 효과를 부여하기에, “통일된 지재권”으로 볼 수 있음.

유럽 의회는 기존의 명칭인 “유럽 위조 및 불법 복제 감시 기구”(European Observatory on Counterfeiting and Piracy)를 “유럽 지재권 침해 감시 기구”(European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights)로 변경하여, 감시대상이 되는 업무의 범위를 보다 확대함.

감시 기구의 주요 업무로는 지재권 관련 산업이 유럽 경제에 미치는 영향 분석, EU 회원국 내 지재권 집행 기관 및 사법 당국의 집행 결과 기록 데이터베이스, 집행 관련 베스트 프랙티스의 확산을 위한 교육 프로그램 제공, 제3 국과의 지재권보호 관련 국제협력 등을 포함함.

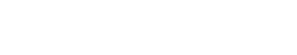

유럽 의회 및 EU 이사회가 2012년 12월 유럽 단일 특허(European Patent with Unitary Effect) 제도의 도입에 관한 REGULATION (EU) No 1257/2012(“UPR”)을 승인하고, 또한 EU 회원국 25개국들이 2013년 2월 이러한 유럽 단일 특허 제도의 도입과 동시에 유럽 특허의 유·무효, 침해사건을 전문적으로 심리하는 통합특허법원(Unified Patent Court) 설립에 관한 협정(“UPCA”)에 서명.

유럽 단일 특허 제도의 발효 및 통합특허법원의 개원은 동일한 날에 이루어지는데, 필수 비준국 중 하나인 독일의 비준 지연으로 시행 날짜가 계속해서 미루어지고 있었음. 이에 통합특허법원 측은 독일과의 일정 조율을 통해 독일이 2022년 12월 중에 관련 규정을 비준할 것을 전제로 2023년 4월 1일부터 새로운 제도가 시행될 것으로 공표하였으나, 2022년 12월 초에 그 시행 시기를 다시 2개월 연장함.

UPCA 협정이 발효되기 위해서는 최소 13개국의 비준이 필요하나, 이 협정에는 유럽에서 특허가 가장 많은, 독일, 프랑스, 이탈리아 3개국이 반드시 포함되어야 하는 조건이 있었음. 또한, 2013년 당시에는 서명국에 영국이 포함되어 있었으나, 현재는 영국이 브랙시트로 인해 빠지고, 폴란드가 추가되어 총 25개국이 가입국이 확정됨.

독일은 2023년 2월 17일 통합특허법원에 관한 협정 비준서를 기탁했으며, 이로써 통합특허법원에 대한 협정 발효 조건이 갖춰짐. 최종적으로 2023년 6월 1일에 시행되는 것으로 그 시행 시기가 확정됨.

단일 특허는 모든 참가국에 걸쳐 “단일 특허권에 기초한 효력”을 가짐. 이는 EUTM이나 RCD와 같이 분할될 수 없는 하나의 특허권임.

단일 특허 제도는 크게 단일 특허 보호(Unitary Patent Protection)와 통합특허법원(UPC : Unified Patent Court)의 두 축으로 구성될 수 있음.

단일 특허 제도는 기존의 통합 특허권 제도를 대체하는 것이 아니라 병존하는 제도임. 즉, 유럽 단일 특허는 종래의 일반 유럽 특허와 구별되어 별개의 출원 심사 절차가 진행되는 것이 아니고, 일반 유럽 특허와 동일하게 출원 및 심사 절차가 진행됨.

출원인은 EPO의 설립에도 불구하고, 나라별 특허 출원을 할 수 있음. EPO를 통해 출원인은 구성국 중 자기가 희망하는 나라를 지정하여 출원을 진행할 수 있음. 이는 출원에 필요한 비용, 시장 상황, 요건 및 효력 등을 고려하여 진행할 필요가 있음.

27개의 EU 국가 중 24개국이 단일 특허 제도에 참여하기로 동의함. 2023년 2월 기준 17개국의 비준이 완료되었음.

(단일 특허 가입 국가) 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 포르투갈, 슬로베니아, 스웨덴

(단일 특허 가입 예정 국가) 키프로스, 체코, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 루마니아, 슬로바키아

(단일 특허 가입 거부 국가) 크로아티아, 폴란드, 스페인

(단일 특허 가입 불가 국가) 알바니아, 아이슬란드, 스위스, 리히텐 슈타인, 북마케도니아, 모나코, 몬테네그로, 노르웨이, 산마리노, 세르비아, 튀르키예, 영국

EPO에 의해 유럽 특허가 등록되고 나면, 단일 특허의 획득 여부를 결정할 수 있음. 단일 특허에 대한 요청은 EPO에 명시적으로 제출되어야 하며, 등록일로부터 1개월 이내에 제출되어야 함.

개별국 지정을 통한 기존의 유럽 특허 획득이 여전히 가능함. 다만, 단일 특허 요청이 제출된 경우, 개별 국가의 지정은 단일 특허 가입 국가가 아닌 국가만 지정할 수 있음. 즉, 단일 출원 절차에 기초해, 가입국에 대해서는 단일 특허로 특허권을 향유하고, 비가입 국가에 대해서는 기존 유럽 특허권 제도에 기초한 특허권 향유가 가능함.

단일 특허 신청에 따른 별도 관납료는 발생하지 않음. 즉, 출원, 심사 및 출원 연차료는 동일함. 다만, 갱신료에 있어서 차이가 있음. 단일 특허에 대한 갱신료는 체약국 개별 국가의 평균적 갱신료에 비해 약 4배 정도 비쌈. 따라서, 4개국 이상 국가에 대해 지정국을 지정하려는 경우 단일 특허 활용의 실익이 있음.

최소 6년(최대 12년)의 과도기 동안 전체 특허 명세서의 번역이 요구됨. 명세서가 영문으로 작성된 경우, EU 국가의 공식 언어 적어도 하나에 대한 번역이 필요함. 프랑스어 또는 독일어로 제출된 명세서는 영어 번역문이 요구됨. 번역문은 법률적인 지위를 가지는 것은 아니며, 과도기 이후에는 기계 변역이 사용될 예정. 단일 특허에 대한 출원 및 심사 요청이 영어, 프랑스어, 독일어 이외의 언어로 제출된 경우, EU 회원국에 거주하는 중소기업, 자연인, 비영리 단체, 대학 및 공공 연구 기관은 500유로의 보상 제도 혜택을 받을 수 있음.

2023년 1월 1일부터 단일효과 부여의 조기 신청 및 특허허여 결정 연기신청 가능.

유럽 단일 특허 제도는 2023년 6월 1일부터 시행되지만, EPO는 출원인들에 대한 지원책의 일환으로 유럽 단일 특허 제도의 시행에 앞서 2023년 1월 1일부터 유럽 특허에 대한 단일효과 부여 신청을 허용함. 따라서, 2023년 1월 1일부터 2023년 5월 31일 사이에 미리 단일 효과 부여 신청을 할 수 있으며, 2023년 6월 1일 단일 특허 제도가 시행되는 즉시 단일 특허로서의 효과를 향유할 수 있게 됨.

유럽 단일 특허 제도가 시행되기 전에 유럽 특허 허여 결정이 이루어져 버리면 단일 효과를 신청할 수 있는 기회를 상실하게 될 수도 있음. 이는, 단일 특허 신청이 단일 특허의 등록일부터 1개월 이내 해야 하기 때문임. 이러한 점을 고려하여 EPO는 2023년 1월 1일부터 유럽 특허 허여 결정을 유럽 단일 특허 시행일 또는 그 직후로 연기하도록 신청하는 것을 허용함.

과도기 기간 내에 런던 협정에 속하지 않는 국가를 적어도 하나 지정하는 경우, 번역에 대한 요건과 비용이 감소할 수 있으나, 런던 협정에 속하지 않는 국가들만 유효화하는 경우라면 번역 요건과 비용이 오히려 증가될 수 있음.

과도기 이후에는 기계 번역에 따라 번역 요구 사항 및 비용이 감소될 수 있음. 4개 이상의 국가를 지정하는 경우에 갱신료가 감소할 수 있으나, 그 반대의 경우 오히려 연차료가 늘어날 수 있음. 단일 특허에 가입하지 않은 주요 국가에 대해 추가적인 개별국 진입이 필요할 수 있음. 특히 스페인 등에 대한 별도 지정이 필요함. 단일 특허에 대한 관할은 언제나 UPC의 관할에 속하므로, 특허권 권리 행사 비용에 유리함. 연차료 비용을 줄이기 위해 특허가 존속하는 동안 선택적으로 특허를 포기할 수가 없음.

단일 특허 제도 도입에 따라, 유럽 특허 사건에 관해 가입국 전체에 대해 다국적 관할권을 가지는 통합 특허 법원이 설립됨.

EU 회원국들은 2013년 2월 유럽 단일 특허 제도의 도입과 병행하여 유럽 특허의 유, 무효, 침해사건을 전문적으로 심리하는 통합특허법원 설립에 관한 협정(UPCA)에 서명함.

통합특허법원은 1심법원(Court of First Instance)과 항소심법원(Court of Appeal)의 2심 제로 구성되며, 1심법원의 경우 무효사건과 침해사건을 분리하여 심리하는 이원적 체제를 원칙으로 함.

1심 법원은 체약국들에 의해 설정되는 지역부서(local and regional division)와 중앙부서(Central Division)로 구성됨. 일반적으로 중앙부서는 특허의 유효성에 대한 업무를, 지역부서는 침해 소송에 대한 업무를 맡게 됨.

통합특허법원은 침해소송 및 무효소송뿐만 아니라 보전처분, 손해배상, 라이선스에 관한 소송 등 유럽특허의 제반 법률관계에 관한 사항을 포괄적으로 관할함.

통합특허법원의 심리 대상에는 단일 특허만 포함되는 것이 아니라, 기존의 일반 유럽 특허도 포함됨. 따라서, 일반 유럽특허에 대한 통합특허법원 판결의 효력은 그 유럽 특허가 등록된 모든 회원국에 대하여 미침. 즉, 일반 유럽 특허가, 단일특허로서의 효력이 인정되지 않는다 하더라도 통합특허법원에서 내린 판결의 효력은 당해 유럽 특허가 등록된 모든 지역에서 단일하게 발생할 수 있음.

UPCA는 위와 같은 일반 유럽특허에 대한 통합특허법원의 관할권에 관하여 소정의 유예기간 동안 예외 조항을 두고 있는데, 이를 Opt-Out 조항이라고 함. UPCA 발효 후 7년의 유예기간(위 기간은 추후 최대 7년까지 연장 가능) 동안에는 일반 유럽 특허의 침해나 무효소송을 개별 국가 법원에 제기할 수 있도록 하되, 특허권자에 대해서는 통합특허법원에 소송이 제기되지 아니한 경우에 한하여 자신의 특허에 관한 소송을 통합특허법원의 전속관할에서 배제할 권리를 부여함.

하지만 특정 특허에 관한 Opt-Out 권한은 통합특허법원에 당해 특허에 관한 사건이 제소되어 있지 아니한 경우에 한하여 행사할 수 있음. 따라서 현실적으로 일반 유럽 특허에 대한 통합특허법원의 관할권이 실제로 배제되는지 여부는, 통합특허법원에 소송이 먼저 제기되는지, 아니면 Opt-Out을 먼저 하는지에 따라 결정됨.

(Sunrise period) 일반 유럽 특허에 도전하는 측에서 특허권자의 Opt-Out 권한을 무력화시키기 위해 전략적으로 미리 통합특허법원에 제소하는 경우가 발생할 수도 있음. 이러한 경우에 대비하여 UPCA 발효를 위한 최종 비준서가 기탁된 이후 UPCA가 실제 발효할 때까지의 3개월(sunrise period)의 기간 동안 일반 유럽 특허의 권리자가 미리 유럽통합법원에 Opt-Out을 등록할 수 있도록 함으로써 기존의 권리관계에 관한 법적 안정성이 보장될 수 있도록 하는 조치가 마련됨.

통합특허법원이 2023년 6월 1일에 개원하므로 sunrise period는 2023년 3월 1일부터 적용됨. 즉, 2023년 3월 1일부터 일반 유럽 특허의 권리자에게는 Opt-Out을 진행할 기회가 부여됨.

Opt-Out의 철회는 언제든지 진행할 수 있으나, 철회 이후에는 다시 신청할 수 없음. opt-out의 절차는 온라인 사건 관리 시스템을 통해 관리되며 별도의 관납료는 없음.

유예 기간이 지나게 되면 궁극적으로 유럽통합법원은 회원국에서 EPO가 부여한 모든 특허 (단일 특허 및 기존 일반 유럽 특허 모두)에 대한 관할권을 갖게 됨. 유예 기간이 지난 후 유럽통합법원의 관할권을 피하기 위해서는, 개별국 국가 특허청에 별도의 출원을 제출하는 것밖에 없음.

| [표 1] 유럽 특허별 관할 법원 | ||

|---|---|---|

| 구분 | 관할(2030년 5월 31일까지) | (2030년 5월 31일 이후) |

| 유럽 단일 특허 | 통합특허법원(UPC) | 통합특허법원(UPC) |

| 일반 유럽 특허 |

(Opt-out 신청) 개별국 법원 (Opt-out 미신청) 개별국 법원 또는 통합특허법원(UPC) |

통합특허법원(UPC) |

| 개별국 특허 | 개별국 법원 | 개별국 법원 |

* Opt-Out에 따른 관할 변경, 날짜는 연장될 수 있음.

- 장점

유럽에서 단일 침해 소송 조치가 가능함. 예컨대, 범 유럽의 침해 금지 명령의 발행 등이 가능할 수 있음. 경험 많은 IP 판사가 유럽 전역에서 배출되어, IP 법률 시스템의 질적 향상이 이루어질 수 있음. 초기에 통합 특허 법원을 활용하는 경우, 초기 판례법을 형성할 수 있으며, 초기 발생하는 판례들은 유럽의 개별국 법원에 광범위한 영향을 줄 수 있음. 침해 실시의 단계가 개별국 각각에서 이루어지는 경우, 이에 대한 입증이 완화될 수 있음.

- 단점

절차가 체계화되기 전까지 여러 판례들의 확립이 필요할 것으로 보이며, 소송의 결과를 예측하기 어려움. EPO 이의 신청 기간 만료에도 무효 소송이 가능할 수 있음. 절차의 분리가 가능하므로, (침해 여부와 유효성 등) 소송 비용이 증가될 위험이 있음.

우리나라의 유럽 특허 출원 동향을 살펴보면 지난 10년간 꾸준한 성장세를 보이고 있음. 특히, 2022년에는 총 10,367건이 출원되었음. 이는 출원 건수 국가별 순위로 6위임.

표준 특허 등을 중심으로, 유럽 특허 확보에 대한 기업들의 관심이 계속해서 커지고 있는 상황이므로, 유럽 특허 출원의 중요성은 계속해서 증대될 것으로 기대됨.

단일 특허 제도는 기존 제도를 대체하는 것이 아니라 출원인에게 추가적인 선택지를 주는 제도이므로, 유럽 특허를 출원해 왔거나 유럽 시장에 진출할 계획이 있는 기업들은 앞으로 유럽 국가별 진출 계획과 특허 포트폴리오, 비용 등을 다각적으로 분석해서 개별국 특허, 일반 유럽 특허, 유럽 단일 특허 중에서 가장 유리한 출원 방법을 선정해야 함.

특허 분쟁이 발생하는 경우, 해당 분쟁에 대한 소송을 회원국의 국내 법원에서 진행할지, 아니면 통합특허법원에서 처리할지 여부 등을 결정해야 함.

다양한 옵션이 주어지는 것은 선택의 기회를 보장해 주는 긍정적인 측면이 있으나, 정보의 비대칭성으로 인해 충분한 규모와 비용을 가진 기업에게만 유리한 효과가 발생할 수 있는 부정적인 측면도 있음.

2023년 6월 현재, 유럽 단일 특허 제도가 시행되었으므로, 기업 등은 사전에 관련 제도를 충분히 숙지하고 초기 판결 동향, 통합특허법원 운영 추이, 경쟁사들의 대처 방안 등을 예의주시하며 특허 전략을 수립해 나아가야 할 것으로 판단됨.

유럽에 대한 지재권출원 루트는 유럽 각개별 국가에 대한 직접 출원 루트와 유럽특허청(EPO), 또는 유럽연합 지식재산청(EUIPO)을 통한 통합 출원루트로 나누어질 수 있음.

유럽 각 개별 국가의 특허청에 대한 직접 출원과 관련한 통계는 국제지식재산기구인 WIPO에서 매년 산정하고 있으며, EPO와 EUIPO도 역시 각각의 루트를 통한 출원에 대한 통계를 매년 발간.

EPO는 매년 연감(annual report)을 발간. 이 리포트에는 EPO에 출원되거나 등록되는 특허의 정량적 분석이 담겨있음. EUIPO 역시 통계리포트를 발간. EUIPO는 월별로 업데이트를 하여 실시간 통계치를 제시함.

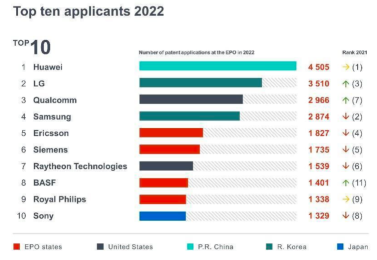

2022년 EPO에 출원된 특허 출원건수는 193,460건으로, 전년 대비 2.5% 증가하였으며, 2021년에는 전년 대비 4.7% 증가함.

에릭슨, 지멘스, 바스프와 필립스가 유럽 회사 중 EPO에 대한 상위 출원인으로 랭크됨. 또한, 상위 10 대 출원인 중에는 상기 유럽 회사가 4개, 미국회사 2개(Qualcomm, Raytheon Technologies), 한국회사 2개(삼성계열 및 LG계열), 일본회사 1개(소니), 그리고 중국회사 1개(화웨이)가 위치하며, 화웨이의 출원 건수가 가장 많음.

* 출처: 유럽특허청(EPO)

대한민국은 전년 대비 10% 증가한 10367건의 특허를 출원하였으며, EPO 상위 15개국 중에서 2번째 높은 성장률을 보임. 대한민국의 특허 출원 상위 5개 분야는 전기기계장치, 에너지, 디지털통신, 컴퓨터 기술, 반도체 및 시청각 기술임. 특히, 전기기계장치 및 에너지 분야에서 급격한 성장세를 보였으며, 이 관련 분야는 전년대비 67.7% 증가해 중국(+47.4%), 일본(+19.9%), 미국(+18.1%)의 성장률을 넘어섬. 배터리 기술 분야는 2021년 14% 감소했으나, 2022년 96%로 다시 반등하였으며, 특허 점유율은 29%에 달함.

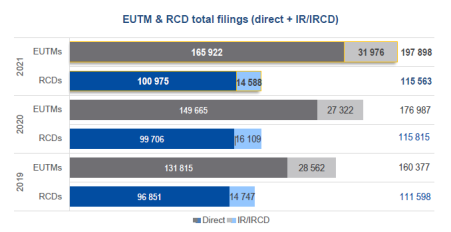

* 출처: EUIPO

2021년에 EUIPO에 출원된 EUTM은 197,898건이며 RCD는 31,976건임. EUTM은 165,992건이 WIPO 마드리드시스템을 통해 직접 출원되었으며, 31,976건이 국제 등록(IR) 출원됨.

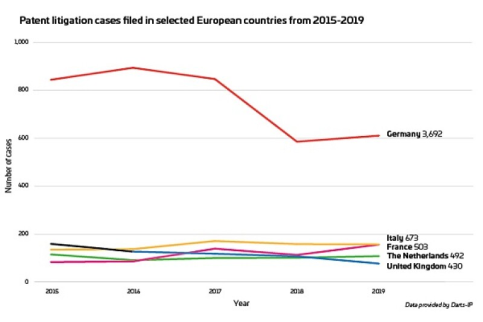

Pro patent(특허권자에게 관대한 법리를 가진 관할) 국가인 독일과 프랑스가 소송 관할로는 많이 사용됨. 반면 pro ingfringer(침해자에게 관대한 법리를 가진 관할) 소송비용이 높은 영국은 소송 관할로 사용되기엔 불리하다고 판단됨.

일반적으로 pro patent(특허권자에게 유리한 법리)를 가진 관할 법원의 경우, 특허권자에게 매우 우호적인 판결이 가능성이 높아 침해 소송 전 합의권고의 채택을 자주 받는 관할이 되며(torpedo전략), 프랑스, 영국이 주로 이용됨. 독일의 경우, 좀 더 객관적이라는 선입견에 의한 forum shopping이 이루어지는 시장이라고 분석되는 경우도 있으나, 지식재산권에 전문적 판단이 가능한 판사들이 많은 관할이라는 의미도 매우 중요하게 다루어짐.

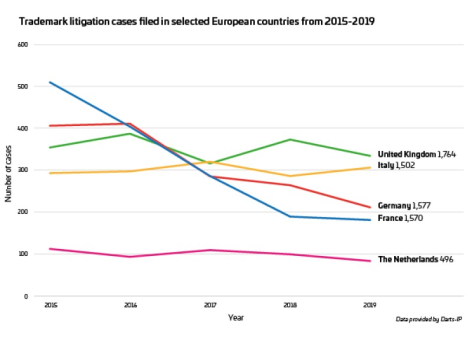

유럽에서의 지재권 분쟁은 multi national의 양상을 띠는 게 특징. EU가 하나의 경제시스템으로서의 function을 하게 됨으로써 cross border dispute의 양태가 자주 발생함.

아래는 2015~2109년 유럽 내 주요 국가별 특허소송현황 및 상표소송현황을 나타냄.

* 출처: Darts-IP

* 출처: Darts-IP

EU는 지식재산권 정책을 추진하는 데 있어 두 가지 측면을 고려. 그 하나는 회원국 간의 지식재산권 정책의 통일화이며, 그 배경에는 지식재산권분야에서 회원국 간의 차이는 상품과 서비스의 자유로운 이동을 제한하고, 경쟁을 왜곡하여 단일시장의 형성에 장애가 된다는 점. 예컨대 엄격한 위조품 방지규정을 운용하고 있는 회원국은 덜 엄격한 제도를 가지고 있는 다른 회원국으로부터 유입되는 상품을 위조품을 이유로 유입을 금지시킬 수 있다는 것. 이러한 측면은 주로 산업 재산권 제도와 관련된 정책을 추진하는 데 주요 고려사항. 또 다른 측면은 EU의 지식재산권 제도를 지식재산을 보다 강력하고 효과적으로 보호해야 한다는 범세계적인 추세에 맞추기 위한 것. 특히 1883년의 지식재산권보호를 위한 파리협약이 체결된 후 문학 및 예술작품의 보호(베른협약), 실연가, 음반제작자 및 방송사업자 보호(로마협약)와 같은 다양한 측면을 포괄하는 협약과 조약이 체결되어 옴. 또한 지식재산권의 무역 관련 협정(TRIPS협정)은 무역 분야에서의 지식재산권보호의 중요성을 강조하고 있으며, ‘96년에는 저작권과 관련하여 세계지식재산권기구(WIPO)에서 저작권조약(WCT)과 실연 및 음반조약(WPPT)이 체결됨. 특히 저작권 분야에서 EU는 지침을 제정하여 회원국들이 이들 내용을 국내법에 반영하는 방식으로 국제조약의 의무를 이행하고 역내 저작권 관련법의 통일화도 병행하는 방식으로 추진.

지식재산권에는 특허, 실용신안, 디자인 및 상표 등이 전통적으로 포함됨.

특허분야에서는 특허부여절차(심사절차 및 등록절차)까지는 유럽특허청에서 일괄하여 처리하고, 그 후에는 각 회원국의 법에 따라 관리되는 유럽특허조약(European Patent Convention)에 모든 EU회원국들이 참여함. 특허 부여 절차뿐만 아니라 특허권의 EU 내 통일적 행사까지도 전체 EU회원국에 걸쳐 가능하도록 하는 공동체특허제도를 창설키로 합의가 이루어졌으며, 2023년 6월 1일부로 시행됨.

상표와 디자인분야에서는 회원국들의 국내 제도의 통일화가 이루어졌고, EU내에 단일의 권리를 부여하는 시스템도 이미 운용됨. 한편, 실용신안제도는 각 국의 제도차이가 워낙 커서 회원국 간의 국내법 통일화는 별개로 하고 단일의 실용신안제도를 창설하기 위한 논의가 진행 중.

현재 유럽에서 특허를 보호받을 수 있는 방법은 크게 2가지로 분류됨.

먼저, 각 EU 회원국들이 자체적으로 운영하고 있는 특허제도에 따른 권리의 보호. 이 형태의 제도는 기존의 국가별로 운영되고 있는 특허제도(예; 우리나라, 일본, 미국 등과 같은 국가의 특허제도)와 거의 동일한 내용의 제도로 이해할 수 있음. 예를 들어, 유럽의 특정 국가에 대하여 특허권을 행사하고자 할 경우, 당해 국가의 특허법에 규정되어 있는 절차에 따라 특허를 출원하고 심사 및 등록절차를 거쳐 특허권을 획득한 후, 권리를 활용할 수 있음.

둘째, 유럽 특허청을 통하여 특허 등록을 받는 방법. 유럽에는 다수의 국가들이 밀집되어 있어서, 만일 유럽의 모든 국가에 대하여 특허를 등록받고자 할 경우 각각의 모든 회원국에 대하여 특허취득절차를 별도로 거치도록 한다면, 이를 위한 비용과 시간 소비가 막대하게 되는 구조로 이루어져 있음.

따라서 이와 같은 문제를 해결하기 위한 노력으로 유럽 국가들은 1973년 유럽특허에 관한 ‘유럽특허 협약(European Patent Convention; 뮌헨 협약이라고도 칭함)’ 체결을 통해 ‘유럽 특허 기구(European Patent Organization)’를 창설하고, 그 업무 실행기관으로서 ‘유럽 특허청(European Patent Office)’을 설치하였으며, 유럽특허청에 제출한 하나의 특허출원을 통해 유럽의 여러 국가에서 특허를 취득할 수 있는 제도를 두게 됨.

앞서 설명한 바와 같이, 1973년 독일 뮌헨에서 유럽 20 여개국이 모여 유럽 특허 부여 절차(심사 및 등록)의 통일제도를 도입하기 위한 논의가 이루어졌으며, 참가국 중 16개국이 EPC에 합의한 이후 4년이 지난 1977년 10월 7일 EPC 협약은 발효됨.

EPC에 따라 독일 뮌헨에 조직과 체계를 갖춘 후 설치된 EPO(European Patent Office : 유럽특허청)는 1978년 6월 1일 최초의 유럽 특허 출원을 수리하게 되었고, 같은 해 독일 베를린과 기존 국제특허연구소(International Patent Institute)가 위치한 네덜란드 헤이그에 지청을 두는 등 확장을 하게 됨.

1983년도에 10만 번째 출원을 수리한 EPO는 빠른 발전을 통해 8년 뒤인 1991년도에 50만 번째 출원을 수리하게 되고, 1997년도에는 100만 번째 출원을 수리하게 됨.

EPO는 90년대 초에 오스트리아의 수도인 비엔나에 위치했던 국제 특허 문서 센터(International Patent Documentation Center)를 확장하여 비엔나 지청을 두게 되었으며, European Commission의 긴밀한 협조와 합의를 위하여 벨기에 브뤼셀에 연락사무소를 개설.

1973년 10월 5일 독일 뮌헨에서 체결된 EPC의 정식 명칭은 “유럽 특허 등록에 관한 협약”(the Convention on the Grant of European Patents)으로서, 흔히 European Patent Convention, 즉, EPC로 약칭됨.

EPC는 유럽 특허청(EPO)을 설치하는 근거가 되며, 유럽 특허(European Patent)가 등록되는 절차(심사 및 등록)를 제공하는 다국가간 조약. 여기서 “유럽 특허(European Patent)”라는 용어는 EPC에 의해 설립된 유럽 특허청(EPO)의 심사절차를 통해 등록된 특허를 지칭하는 용어임.

하지만, 실제 “유럽 특허”는 EPC 협약국에 공통으로 권리가 성립되는 통일 특허(권리)가 아니라, 협약국 개별국의 독립 사법절차에 의해 행사되고 또 각 협약국의 절차에 의해 무효(또는 취소)가 가능한 개별국의 독립된 특허권의 집합임. 하지만 EPO는 “유럽 특허”에 대한 존속기간 및 이의신청에 대한 결정을 할 수 있으며, 이러한 사항은 개별 조약국의 개별 권리를 구속함.

EPC는 EPO가 단일화되고 통일화된 절차 및 심사과정을 통해 “유럽 특허”를 부여하는 절차에 대한 법적 근거를 제공함.

EPC는 EU 기구 및 가입국과 관련 없는 독립된 협약임. 따라서, EPC 협약국은 EU 가맹국의 구성과는 상관이 없음. 예를 들면, 스위스, 리히텐슈타인, 터키, 모나코, 불가리아, 루마니아, 그리고 아이슬란드는 EU 가입국이 아니지만, EPC 협약국임. 반대로, 말 타는 EU가입국이나 EPC 협약국은 아님.

하기는 EPC의 협약국으로서, EPO에서 등록되는 경우, 해당 국가에 필요한 절차를 거쳐 독립된 특허가 등록되는 국가(2023년 현재) 임.

- 알바니아, 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 스위스, 키프러스, 체코, 독일, 덴마크, 에스토니아, 스페인, 핀란드, 프랑스, 영국, 그리스, 크로아티아, 헝가리, 아일랜드, 아이슬란드, 이탈리아, 리히텐슈타인, 리투아니아, 룩셈부르크, 라트비아, 모나코, 몬테네그로, 북마케도니아, 몰타, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 세르비아, 스웨덴, 슬로베이나, 슬로바키아, 산마리노, 터키(총 39개국)

런던 협정은 협정 회원국에서 EPO 특허 번역문 제출 요건을 완화함으로써 EPO 특허를 활성화하고 비용 경감을 도모하는 것을 목적으로 한 국제 협약으로서 2008년 5월 1일부터 시행, 2023년 현재 회원국은 영국, 헝가리, 모나코, 독일, 아이슬란드, 네덜란드, 프랑스, 아일랜드, 노르웨이, 알바니아, 라트비아, 슬로베니아, 벨기에, 리히텐슈타인, 스웨덴, 크로아티아, 리투아니아, 스위스, 덴마크, 룩셈부르크, 핀란드, 마케도니아로서 총 22개 국가임.

현행 유럽 특허 조약 EPC는 1973년 10월 5일 뮌헨에서 체결되어 1977년 10월 7일 발효한 후 2000년 11월 29일에 개정된 조약(2007년 12월 13일 시행)이 적용됨.

알바니아, 리히텐슈타인, 오스트리아, 리투아니아, 벨기에, 룩셈부르크, 불가리아, 라트비아, 스위스, 모나코, 키프로스, 몬테네그로, 체코, 북마케도니아, 독일, 몰타, 덴마크, 네덜란드, 에스토니아, 노르웨이, 스페인, 폴란드, 핀란드, 포르투갈, 프랑스, 루마니아, 영국(*), 세르비아, 그리스, 스웨덴, 크로아티아, 슬로베니아, 헝가리, 슬로바키아, 아일랜드, 산마리노, 아이슬란드, 터키, 이탈리아(총 39개국)가 있음.

EPO와 협정을 맺고 있는 확장 국가(Extension State)로는 보스니아 헤르체고비나, 몬테네그로가 있으며, 효력인정 국가(Validation States)로는 모로코, 몰도바 공화국, 튀니지, 캄보디아가 있음. 그루지아는 5번째 효력인정 국가가 되기 위한 절차 중에 있으며, 협정이 2019년 10월 31일에 서명되었으나 아직 발효되지는 않음.

EPO 회원국 내 주소 또는 사업장을 가지고 있지 않은 출원인은 유럽 변리사를 선임하여야 함.

(1) 영국은 2020년 2월 1일 8시 (한국기준)를 기준으로 EU를 탈퇴(BREXIT)하였음. 그러나, 유럽특허청(EPO)에서 담당하는 특허의 경우 브렉시트 전후로 변동이 없음. 이는 유럽특허청(EPO)은 EU 소속기관이 아니므로 브렉시트 이후에도 영국의 회원국 자격에는 변동이 없기 때문임.

(2) 유럽지식재산청(EUIPO)에 등록되어 있는 EU 상표와 등록공동체디자인의 경우에는 브렉시트에 따른 영향을 받음. 유럽지식재산청(EUIPO)은 EU 소속기관으로 브렉시트로 인해 영국의 회원국 자격은 상실되었기 때문임. 따라서, 영국에 상표 또는 디자인 출원을 진행하려고 하는 경우에는 영국 지식재산청(UKIPO)으로 출원하여야 함.

*출처 : 유럽특허조약(EPC) epo.org/en/legal/epc

EPO 절차를 위해서는, EPO 공용언어인 영어, 독일어 또는 프랑스어 중 하나를 선택하여야 함.

(1) 출원서(Request) (Form 1001) : 대리인이 서명 가능

(2) 명세서(Specification)

(3) 클레임(Claims)

(4) 요약(Abstract)

(5) 필요한 도면(Drawings)

(6) 위임장(Power of Attorney)

(7) 우선권 증명서(Priority Document)

(8) 우선권 증명서의 번역문(Translation of Priority Document) 심사관으로부터 제출 요청한 경우에만 제출함.

- 절차 언어는 EPO 공용어인 영어, 독일어, 프랑스어 중 하나를 선택하여야 함. 하지만, 공용어를 사용하지 아니한 명세서로도 출원할 수 있음(EPC 14). 이 경우 출원일로부터 2개월 이내에 상기 어느 하나의 언어로 번역문을 제출하여야. 이 기간 내에 EPO 공용어로 작성된 번역문을 제출하지 못한 경우에는 번역문 제출명령이 나오며, 번역문 제출명령으로부터 2개월 이내에 EPO 공용어로 작성된 번역문을 제출하지 아니하는 경우 출원취하로 간주함. 따라서 출원인은 출원일부터 최장 4개월간 번역문 제출 기간이 주어지게 되는 셈. 그러나 이 규정은 PCT절차를 통하여 EPO출원을 한 경우엔 적용되지 아니함.

- 긴급하게 출원할 필요가 있는 경우는, 최소한의 서류를 제출함으로써 출원일을 확보할 수 있음. “최소한의 서류”라 함은 출원인의 명칭, 명세서, 기본 우선권 주장 정보를 말하며, 특허청구범위를 제출하지 아니하여도 됨. 이 경우에는 EPO의 통지를 받은 날부터 2개월 이내에 신고를 제출해야 함. 그러나 이 규정은 PCT절차를 통한 EPO 출원을 한 경우엔 적용되지 아니함.

- 파리 조약의 동맹국이 아니라도 WTO 회원국에 출원된 출원인 경우, EPO의 우선권 주장의 기초출원이 될 수 있음. (EPC 87 – 89)

- 우선권 주장은 최우선일로부터 12개월 이내에 주장할 수 있음. (EPC 87 – 89)

- 출원 수수료 및 심사료 등의 수수료는 출원일로부터 1개월 이내에 납부해야 함. 출원일로부터 1개월 이내에 납부하지 못할 경우, EPO로부터 수수료납부 통지를 받은 날로부터 2개월 이내에 할증된 추가요금을 납부할 수 있음.

- 출원 시에 모든 지정국이 지정된 것으로 간주되므로(EPC 79), 출원 시 지정국을 지정할 필요가 없음. 지정국을 선택하기 위해서는 등록 전까지 개별적으로 지정국 지정을 취하할 수 있음.

- 서면 형식에 의한 출원 및 전자 출원 모두 이용 가능함.

EPO 수수료는 신용카드로도 지불할 수 없으며, EPO에서 개발한 MulitPay 프로그램을 다운로드하고 EPO에 계좌를 만들면 온라인으로 수수료를 납부할 수 있음.

유럽 특허 출원은 뮌헨 특허청, 헤이그 지청, 비엔나 지부 및 베를린 지부에서 접수하며, EPC 체결국가의 특허청에 출원할 경우 헤이그 지청으로 이송되어 접수. PCT 루트를 통해 유럽 개별국가로의 출원이 불가능하여 반드시 EPO를 지정하여야만 국내출원으로 지정되는 국가로는 벨기에, 키프로스, 프랑스, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 몰타, 모나코, 네덜란드, 슬로베니아(총 12개국)가 있음.

① 방식 심사는 출원인 표기, 명세서 및 청구범위 포함 여부 등의 기본적인 서지사항의 내용을 심사하여, 결함이 발견되지 아니하는 경우, 출원 서류의 제출일이 출원일로 인정된다. 이후 출원 수수료 및 심사 수수료가 소정 기간 내에 납부되었는지 여부의 심사를 함.

② 출원일이 부여된 출원은 기타 요구 사항, 요약, 도면 등에 관한 방식 심사를 거치게 됨. 이 방식 심사에서 미비점이 발견된 경우, 기간을 정하여 출원인에게 보완 통지서가 전달. 이 지정 기간 내에 소정의 보완이 이루어지지 않는 경우 그 출원은 거절되거나 취하된 것으로 간주됨.

③ 신규성(Novelty)

출원 공개 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 등에 기재된 발명과 후출원의 청구 범위에 기재된 발명이 동일한 경우, 후출원의 출원은 특허를 받을 수 없음.

신규성 상실의 예외 규정 : 다음 경우의 사실이 발생된 이후 6개월 이내에 출원을 한 경우 신규성이 상실되지 않는 것으로 봄.

- 출원인의 뜻에 반하는 행위에 의해 발명이 공표된 경우

- 국제 박람회에 발명을 출품함으로써 발명이 공지된 경우

이 경우에는 출원 시에 그 취지의 신청을, 입증 자료와 함께 출원일로부터 4개월 이내에 제출하여야. 하지만, 출원인의 행위에 기인하여 발명이 공표된 경우에는 적용받을 수 없음.

④ 부등록 사유

다음의 발명은 신규하고 진보성이 있고 산업상 이용 가능성이 있어도, 등록받을 수 없음.

- 과학적인 이론이나 수학적인 방법과 발견

- 단순한 정보 제공

- 정신적 활동에 대한 계획과 방법, 유희적인 방법. 컴퓨터 프로그램 자체

- 미적 창조물

유럽의 대부분의 법원 및 특허청은 진보성 판단에 있어, 과제/해결 접근법(problem/solution)을 적용함. 유럽특허청(EPO)의 진보성 판단은 가장 가까운 선행기술을 고려하고 해당 선행기술에 비해 진보된 성과에 대해 판단함. 특허권자에 의해 제시된 과제에 대하여 당업자가 청구된 발명과 동일한 해결책을 제공할 수 있었다면 자명한 것으로 판단하기에 충분한지의 여부, 혹은 당업자가 적절한 방법으로 과제를 해결했을 것인지를 입증하는 것으로도 충분한지의 여부를 판단함.

① 영국의 진보성 해석

영국 법원은 1985년도의 “Windsurfing International Inc. v Tabur Marine(Great Britain) Ltd”에서 최초로 확립된 자명성에 대한 구조적인 접근을 한 바 있음. 본 케이스에서 확립된 단계는 다음과 같은 단계를 채택.

- 추상적 당업자를 정함.

- 해당 당업자의 관련된 기술 수준을 정함.

- 판단 대상 특허청구범위의 발명 사상을 파악함.

- 기술 수준을 사항과 특허청구범위의 발명 사상의 기술적 차이를 파악함.

- 특허청구된 발명의 내용을 알지 못하는 상황에서 판단할 때, 상기 기술적 차이가 당업자에게 자명하였을 발전을 구성하는지 또는 어느 정도의 발명 사상을 필요로 하는지를 판단함.

발명이 자명하다고 판단하기 위해서는, 법원은 당해 기술분야에 숙련된, 하지만 발명 능력이 없는 가상의 기술자에게 특허권자의 발명이 충분히 가치가 있다는 점을 설명할 수 있어야 함. 자명이라는 단어는 기술적 성과가 “기술적으로 또는 실질적으로” 자명한지 여부에 대한 것. 따라서, 가상의 기술자는 상업적 결과에 대해 고려하지 아니함.

전문가 증언은 영국 특허 소송에 있어서 매우 중요한 역할을 함. 소송 당사자들은 감정인으로서 많은 경험을 가진 학자를 이용. 이들 감정인들은 법원에서 발명자가 수행한 고난도의 발명이 실제 당업자 수준에서 수행할 수 있다는 인상을 주기 위하여, 당업자의 평균적 지식수준에 대하여 과장하는 경향이 있음.

이러한 이유 때문에, 다른 국가나 유럽특허청에서 보다 영국의 특허소송 절차에 있어서 당업자의 평균 지식수준의 판단이 더욱 중요해짐. 영국에서의 소송 당사자들은 자명성 공격을 단지 몇 개의 선행기술과 당업자의 평균 지식수준에 근거하여 수행. 반면, 문헌적 증거가 더 중요한 역할을 하는 국가(및 유럽 특허청)에서는 자명성 공격을 더 많은 선행기술에 의존하는 경향이 큼.

② 네덜란드의 진보성 해석

네덜란드 법원은 유럽 특허청의 사례를 따르는 경향이 큼. 이는 네덜란드 법원이 유럽 특허청에서 적용되는 자명성 판단을 보통 따른다는 의미이며, 동일한 선행기술이 적용될 때 유럽 특허청의 결정을 일반적으로 받아들인다는 의미이기도 함.

네덜란드 법원은 유럽 특허청에서 제시되는 과제/해결 접근법을 적용함. 즉, 가장 가까운 선행기술을 확정하고, 해결하고자 하는 기술적 과제를 설정한 후, 특허청구된 발명이 가장 가까운 선행기술과 기술적 과제로부터 당업자에 의해 자명했을 것인지를 판단함. 네덜란드의 판사는 이러한 판단에 있어 직권으로 결정할 수 있지만, 또한 하나 이상의 기술 전문가에게 의견을 구하기도 함.

네덜란드 소송에 있어서, 네덜란드 법원이 유럽특허청의 자명성 판단의 사례를 참조하는 것은 흔하며, 유럽 특허청의 판단을 따르도록 하는 공식적인 원칙이나 기준이 없음에도 불구하고 유럽 특허청의 판단이나 사례에 따름.

모든 유럽 법원과 함께, 네덜란드 법원은 특허의 유무효를 독립적으로 판단하여야 하는데, 특허의 무효에 관한 유럽특허청의 결정을 단순히 인용할 수는 없음. 하지만, 특허의 무효에 관한 유럽 특허청의 결정, 특히 이의신청 절차에 따른 결정은 네덜란드 법원이 자명성을 판단하는 경우 상당히 설득력 있는 자료로 활용됨.

③ 프랑스의 진보성 해석

프랑스 법원은 다음의 원칙을 적용.

- 발명은 특허가 출원된 시점에서 해당 발명과 관련한 당업자에게 자명하지 아니하여야 함.

- 발명은 당해 기술분야의 진보 또는 개량, 또는 다른 공지 유사 기술과의 자명한 조합에 비해 한 단계 더 있어서, 진보성이 있어야 함.

따라서, 예를 들어, 발명이 각자 다른 선행 기술에 기재된 수단의 병렬적 구성으로 이루어진 경우, 프랑스 법원은 그러한 선행 기술들을 조합하는 것이 자명하지 않았다면 진보성이 없다는 결론을 내리게 됨. 프랑스 법원은 발명자가 동일한 발명의 요지를 다루는, 입수가능한 모든 특허 및 공지문헌을 알고 있다고 간주함.

그러나, 발명이 시행하는데 자명하다 하여도, 결과를 예상치 못한 경우 또는 결과를 얻는 방법이 예상할 수 없었거나 그 방법이 알려진 결과를 도출하기 위한 공지 기술의 적용 이상에 관한 것인 경우, 자명하지 않다고 판단할 수 있음. 또한, 프랑스 법원에서는, 선행 기술이 당업자에게 상반된 결과를 교시하고 있다면 발명은 자명하지 않은 것으로 간주함.

프랑스 판례에 따르면, 진보성은 기술적 난점을 해결했거나, 발명에 이르는 데 필요한 시간이 길었거나, 상업적인 성공이 있다거나, 진보적인 기술을 사용하거나 기술적 진보를 이루었거나 하는 여러 판단 요소로부터 결정될 수 있음.

④ 독일의 진보성 해석

독일의 경우, 특허 무효성 이슈는 별도의 법원, 즉, 연방 특허법원(BPatG56))의 별도의 무효성 판단 절차에서 다루어짐. 침해 소송에서의 피고가 연방 특허법원에 무효 소송을 제기하면, 침해를 다루는 소송의 판사는 해당 특허가 무효가 될 가능성이 높다고 판단될 때 침해 소송을 진행시키지 않고 기다림.

독일 법원은 유럽 특허청의 사례를 따라는 경향이 있으며, 자명성을 판단할 때, 과제/해결 접근법을 적용함. 또한, 법원은 특허의 유무효를 따지는 유럽특허청의 당사자계 절차의 결과에 강하게 영향을 받음.

⑤ 이탈리아의 진보성 해석

특허 발명의 진보성 판단에 대하여 이탈리아 법원 역시 독일과 네덜란드 법원과 마찬가지로 유럽특허청의 사례를 따름.

⑥ 스페인의 진보성 해석

일반적으로, 스페인 법원 역시 발명의 진보성 판단은 유럽 특허청의 사례를 따름. 바르셀로나의 항소법원은 “스페인 법원이 유럽 특허청의 결정을 따를 의무도 없고, 유럽 특허청의 사례가 스페인 법원의 선행 판례가 될 수도 없지만, 유럽 특허청의 결정을 무시할 수는 없다고 선언한 바 있음.

출원일이 부여된 출원은 방식 심사와 동시에 실체 심사를 받게 되며, 심사관은 인용 참증을 발견한 경우 그 자료와 함께 조사 보고서를 출원인에게 송부.

이 조사 보고서는 청구 범위를 기초로 작성되며, 조사 보고서에는 실체 심사에 따라 신규성 및 진보성의 판단에 근거가 되는 문헌, 관련 청구범위, 신규성/진보성의 판단근거의 문헌 내 해당 부분 및 카테고리가 포함됨.

이 조사 보고서를 근거로 하여, 출원인은 자체적으로 출원을 계속할지 여부의 판단을 하게 되며, 심사관이 지적한 부분을 보정하여 신규성 및 진보성을 갖출 수 있는지를 파악할 수 있음.

종래의 EPO 조사 보고서는 단지 선행 기술 문헌명 등만이 기재되었고 해당 기술 문헌에 근거한 신규성, 진보성 등에 대한 심사관의 의견은 기재되어 있지 아니하였으나, 2005년의 EPC 규칙 개정 12)에 따라 확장된 조사보고서(EESR : Extended Examination Search Report)가 도입되어, ① 심사관의 특허성에 관한 견해가 표시되고, ② 심사관의 견해에 대해 출원인이 의견이 있을 경우 의견서 또는 명세서 등 보정서를 제출할 수 있으나, ③ 출원인이 의견서 또는 보정서를 제출하는 기간에 대해서는 특별히 규정되어 있지 아니하여 EESR에 대하여 출원인이 대응을 할 것인지에 대해 자유롭게 판단할 수 있어 다음 단계의 실체심사 보고서(First Examination Report)가 통지될 때까지 기다리거나 그전에 의견서 및/또는 보정서를 제출할 수 있고, ④ 만약, 심사관의 특허성에 관한 견해가 부정적인 경우, 출원인이 EESR에 대하여 대응하지 아니하는 경우, 다음 단계인 실체 심사 보고서(First Examination Report)에서는 위 EESR의 심사관 견해와 같은 보고서가 발행. 이 EESR은 PCT 출원의 국제 조사보고에 근거한 특허성 견해와 보조를 맞추기 위해 도입된 것.

출원은 일반적으로 출원일 또는 우선일로부터 18개월이 지난 시점에서 공개됨.

공개공보에는 출원 시의 명세서, 청구 범위, 도면 및 요약서가 포함되며, 조사 보고서가 공개 시점에 생성되어 있다면 조사 보고서도 첨부. 조사 보고서가 공개될 때 생성되어 있지 않은 경우는 조사보고는 출원 공개와 별도로 공개.

공개된 출원은 소위 임시 보호의 권리(Provisional Protection)가 주어짐. 그러나 이 임시 보호의 권리에 관해서는 각 지정국에서 권리의 성격을 결정할 수 있음.

공개된 출원에 대하여 누구든지 그 출원의 특허성을 부정하는 의견을 담은 의견서를 제출할 수 있음.

① 파리 협약에 따른 EPO 출원의 경우, 조사 보고서가 공개된 날로부터 6개월 이내에 출원인은 출원 심사 청구 수수료를 납부하여야 함. 이 6개월 이내에 심사 청구 요금을 납부하지 아니하면, EPO는 기간이 지났다는 통지를 하며, 이 통지 후 1개월 이내에 추가 수수료를 지불함으로써 심사 청구를 완료할 수 있음. 심사청구의 기간도과 통지 1개월 이내 심사 청구를 하지 않은 경우에는 출원은 포기된 것으로 간주함. 또한, 기존에는 이 6개월 기간 내에 발명의 보호를 원하는 국가를 지정하고, 지정국 요금을 납부하여야 했으나, 2009년 4월 1일부터 지정 국가 요금이 일률적으로 500유로로 정해였기 때문에 특정 국가를 지정하여 요금을 지불하는 필요가 없어짐.

② 상기 조사보고서가 제출되기 전에(예를 들어, 출원과 동시에) 심사 청구 요금을 납부한 경우에는, EPO는 출원인에 대하여 일정한 기간 내에 신청 절차 계속 여부를 출원인에게 문의함. 이 EPO의 통지에 대해 응답하지 않은 경우에는 출원은 취하된 것으로 간주됨.

③ 심사 청구가 있는 출원은 심사부에서 출원 및 출원에 관한 발명이 EPC의 요구 사항을 충족하는지 여부의 심사가 이루어짐. 이 요건을 충족하지 않는다고 판단하는 경우, 심사관은 그 이유를 출원인에게 통지하고(First Examination Report), 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 기회가 줌. 이 기간은 4개월이며, 2개월 연장 가능하며, 출원인이 응답하지 않는 경우, 원칙적으로 그 출원은 취하된 것으로 간주됨. 출원인이 의견서 또는 보정서를 제출한 경우라도, 심사관의 지적 사항을 충족하지 못한다면 출원은 원칙적으로 거절됨. 또한, 출원일 이후에 공개된 선출원의 출원서의 최초로 첨부된 명세서 등에 기재된 발명과 동일한 발명의 특허청구범위를 가지는 출원은 지정된 국가에 관계없이 특허를 받을 수 없음(Whole Content Approach) (EPC 54(4)). 한편, 출원에 관한 발명이 EPC의 요구 사항을 충족하고 있다고 판단된 경우, 심사부는 유럽 특허를 부여하는 취지의 결정을 함.

① 특허사정통지는 EPO가 출원에 대하여 특허를 부여하는 취지의 결정을 의미함. 심사관이 제시한 발명의 내용에 대해 출원인이 이의가 있을 경우에는 반론(보정 등)의 기회를 주고 이의가 없는 경우 동의를 구하는 통지.

② 출원인이 심사관이 제시한 발명의 내용에 동의하는 경우, 필요한 수수료를 납부하고 EPO 공용어 중 절차 언어 이외의 다른 두 언어에 의한 특허청구범위 번역문(예를 들어, 절차 언어를 영어로 했다면, 독일어 및 프랑스어 번역문)의 제출이 필요. 이 수수료의 납부 및 번역문의 제출을 위한 기간은 특허사정통지(Rule 71(3))일로부터 4개월. 이 기간 내에 수수료 납부 및 번역문의 제출이 없는 경우, 출원은 취하된 것으로 간주함. 이 기간은 연장이 불가.

③ 특허 결정 통지를 받은 출원인이 심사관이 제시한 발명의 내용에 동의하면, 필요한 수수료를 납부하고 원하는 지정국에 지정국의 언어로 번역한 명세서를 지정국의 특허청(또는 특허를 관장하는 정부기관)에 제출하여 해당 지정국의 등록 특허를 가지게 됨.

④ 특허 결정 통지 후 출원인이 기간 내에 소정의 수속을 한 경우, 수개월 후 특허 사정서 (Decision To Grant)가 발행되어 출원인에게 통지되며 특허번호 및 특허일이 기재됨.

출원인은 출원 후 소정의 기간 내에 및 조사 보고를 받은 후, 그리고 심사관의 실체 심사의 최초 의견서 수령 후, 소정의 기간 내에 명세서 등의 보정을 할 수 있음. 그 이외의 시기에 보정을 원하는 경우는, 심사관의 동의를 얻어야만 함. 보정의 내용은 어떠한 경우에도 출원 시의 공개 내용을 초과하여 새로운 사항을 포함시킬 수는 없음.

분할 출원은 출원이 계속 중인 경우, 즉, 특허 사정 결정이나 특허 거절 결정 공고 전까지 할 수 있음.

① 우선권(Priority) 주장 기한이나 심판 청구(Appeal)의 기간을 제외하고는, 출원인이 응답 기한을 도과하였다 해도 EPC 121조의 계속 절차 신청을 하여 권리 회복을 요구할 수 있음.

② 계속 절차의 신청은, EPO로부터 기한의 도과되었다는 취지의 통지를 받은 날로부터 2개월 이내에, 필요한 수수료를 납부함으로써 가능함.

원칙적으로, PCT 출원을 통해 국내 단계 이행된 출원에 관해서, 지정 관청은 소정의 기간이 경과하기 전에 국제 출원의 처리 또는 심사를 할 수 없음(PCT 제23조, 제40조). 따라서 조기 처리의 청구는 PCT 출원을 통해 EPO 단계로 이행된 출원에 대해 조기에 국제 출원의 처리 및 심사를 요청하는 것을 의미함.

EPO에서의 조기심사 청구는 “PACE(Program of All-inclusive Care for the Elderly)”라고 칭하며, 통상의 EPO 출원 및 PCT출원을 경유하여 EPO를 지정한 출원 모두에 적용. 출원인이 조사 보고서 및 최초의 심사보고(First Examination Report)를 빨리 받아보고 적절하게 대응함으로써 특허 취득의 시기를 앞당기기를 원하는 경우, 그에 대한 절차를 보장하는 제도. 조기 심사 절차의 구체적 내용은 다음과 같음.

(i) 조기 조사(Accelerated Search)

- 우선권 주장을 수반하지 않는 출원(최초 출원)의 경우, 출원인은 출원일로부터 약 6개월 이내에 검색 보고서를 받을 수 있음.

- 우선권 주장을 수반한 출원의 경우에는 출원 시 조기 조사 청구를 하는 경우, EPO는 최대한 빨리 조사 보고서를 작성함.

(ii) 조기 심사(Accelerated Examination)

- 조기 심사는 언제든지 청구할 수 있음.

- 조기 심사 청구가 된 경우, 심사부는 출원서류의 수령일과 조기 심사청구서 접수일 중 늦은 날부터 3개월 이내에 최초 심사 보고서를 발행. 이 PACE에 의한 조기 심사 청구가 된 경우에는 출원인은 EPO에서 어떠한 통지에 대해서도 지정기간 내에 응답해야 함. 출원인이 지정 기간의 연장을 청구한 경우 조기 심사 절차는 중단됨.

특허 허여 공고일로부터 9개월 이내에 누구든지 EPO에 특허 허여에 대한 이의 신청을 할 수 있음.

이의 신청의 이유는 특허의 대상이 특허성이 없는 경우, 명세서가 당업자가 발명을 실시할 수 있을 정도로 충분하고 명확히 기재되어 있지 아니한 경우, 특허 허여의 대상이 출원 시의 공개 내용을 초과하는 경우로 제한됨.

이의 신청의 심리는 이의부에서 이루어지며, 이의 신청의 이유가 있다고 인정되는 경우는 특허는 취소가 되며, 이의 신청의 이유가 없다고 인정되는 경우는 이의 신청은 기각됨.

또한, 이의 신청 심리 절차 중에 특허권자가 명세서 등의 보정을 통해 이의 신청의 이유가 해소된 경우라면 특허권자에게 새로운 특허증이 발행됨.

거절 결정 및 이의 신청 결정에 불복하는 경우, 출원인은 심판부(Board of Appeal)에 불복 심판을 청구할 수 있음.

심판 청구 이유서는 거절 결정 또는 이의 결정일로부터 4개월 이내에 제출해야 함.

심리 결과의 형태는, 거절 결정 불복에 대한 심판 청구의 경우, 심판 청구가 이유 있음 또는 이유 없음의 심결을 하게 되며, 이의 결정에 대한 불복 심판의 경우, 이의 신청의 이유 있음 또는 이유 없음의 심결을 하며, 심판이 종료됨.

기본적인 절차상 하자와 같은 극히 예외적인 이유에만 심판부의 결정에 대해 확대 심판부(Enlarged Board of Appeal)에 재심을 요청할 수 있음.

확대 심판부에 의한 심리는 어디까지나 기본적인 절차상의 결함 및 하자에 한정되어 일반 심판절차 규정을 따르지 않음.

특허 허여 결정(Decision To Grant) 통지 후 일정 기한이 지난 후 특허증이 특허권자에게 교부.

가) 특허권자는 EPO로부터 특허 허여 후, 보정 절차에 따라 특허청구범위를 한정(limit)할 수 있으며, 특허 취소(Revocation)를 청구할 수 있음.

나) 보정의 이유는 기재할 필요가 없으나, 수수료를 납부하여야 함.

다) 특허 이의 신청 절차가 계속 중인 경우를 제외하고 언제든지 보정을 할 수 있음. 하지만, 특허청구 범위의 한정을 위한 보정 절차가 계속 중에 이의 신청이 제기된 경우, 보정 절차가 종료됨. 특허의 취소 절차는 이의가 제기된 경우에도 계속됨.

유럽 특허 공보에 유럽 특허를 부여하는 취지의 특허 공고가 이루어지면, 특허 공고일로부터 특허권자는 각 지정국에서 그 나라에서 부여된 국내 특허와 유사한 권리가 발생함.

그러나, 각 지정국은 유럽 특허 명세서가 자국의 공용어로 작성되지 않은 경우(대다수의 체약국에 해당된다), 특허권자에게 소정의 기간 내에, 자국의 공용어로 번역문 제출을 요구할 수 있음.

따라서, 번역문을 요구하는 지정국에 번역문을 제출하지 않은 경우 해당 지정국에서는 특허권이 발생하지 않음.

또한 지정국의 번역문의 제출에 관해서는 런던 협정(London Agreement)과의 관계가 있으므로, 해당 협정의 항목을 참조하여 설명함.

(1) 특허권의 존속 기간은 출원일로부터 20년.

(2) 특허권은 특허공고일로부터 발생.

(3) 특허 유지 연차료는 출원일로부터 3년째에 납부하여야 하며, 특허 허여될 때까지 EPO에 납부. 특허허여 이후에는, 보고를 요구한 지정국 특허청에 납부하여야 함.

PCT 출원 후 EPO를 지정하여 EPO 절차를 거치는 경우, 다음 국가에서는 해당국 국내 특허가 아닌 EPO 광역특허가 발생.(Euro-PCT route). 벨기에, 사이프러스, 프랑스, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 모나코, 몰타, 네덜란드, 슬로베니아

PCT 출원이 EPO를 지정한 경우, 우선일로부터 31개월 이내에 EPO에 번역문 제출과 함께 국내단계이행을 신청하지 못한 경우 출원은 취하된 것으로 간주함.

물론, 이 경우 EPO에서 불이행 통지가 이루어지기 때문에 출원인은 불이행 통지일로부터 2개월 이내에 번역문을 제출함으로써 기간도과를 면할 수 있음. 이 경우 추가의 수수료 납부가 필요.

- PCT 출원 시의 명세서, 특허청구범위, 도면의 설명, 요약서

- PCT 19 조 보정서⋅진술서

- PCT 34 조 보정서 등

① PCT 단계에서 EPO를 국제 조사 기관으로 지정하여 EPO가 PCT 국제 조사 보고서를 작성한 경우 보충적 국제 조사보고(Supplementary Search Report)는 생성되지 않음. 따라서, 이 경우 조사를 위한 수수료는 납부할 필요가 없음. 한편, EPO가 국제 조사를 수행하지 않거나 수행하기 전인 경우에는, 보충적 조사 보고서가 만들어짐.

② 이 보충적 조사에서 출원의 단일성을 충족하지 않은 경우 출원인은 추가 조사를 EPO에 청구할 수 없음.

③ 이 경우 EPO는 특허 청구 범위에 기재된 최초의 발명에 대해서만 보충적 조사보고(Supplementary Search Report)를 작성(EPC 164조 1항).

④ 따라서 단일성이 충족되지 아니한 기타 발명에 대하여 특허 심사를 받고 싶으면, 출원을 분할할 필요가 있음. 또한 EPO가 국제 조사 보고서를 작성하면, EPO의 조사 범위에 따라 출원을 계속할 수도 있음.

EPO 출원은 하나의 출원으로 조약의 회원국에 각각의 특허 부여를 요구하는 출원. 따라서 출원을 하기 전에 EPO 출원으로 발명의 보호를 받거나 아니면 개별국가 출원을 하여 발명의 보호를 받을지에 대하여 미리 판단하여야 함.

EPO 출원이 거절된 경우에는 발명의 보호를 희망하는 지정 국가의 모든 나라에서 보호를 받을 수 없음.

EPO 출원의 실체 심사에 있어, 특히 진보성 등의 기준은 각 지정국 개별 특허청의 진보성 등의 판단 기준과 차이가 있음.

또한 EPO 출원과 개별 국가 출원을 한 경우의, 출원비용, 특허유지 비용 등에 대해서도 검토할 필요가 있음.

① EPC 2000 개정법에 따라, WTO 회원국에 출원된 출원을 기초로 하여 우선권을 주장하여 EPO 출원을 할 수 있게 됨. 예를 들면, 대만은 파리조약에는 가입되어 있지 않지만, WTO에는 가입되어 있으므로, 대만 특허 출원을 우선권으로 하여 EPO 출원을 할 수 있음.

② EPC2000 개정법은 EPO 공용어가 아닌 언어로도 일단 EPO 출원은 할 수 있게 함. 그러나, EPO 출원일로부터 2개월 이내에 EPO 공용어 중 하나로 된 번역문을 제출하여야만 함.

③ EPC2000 개정법에 따라, 우선권 주장을 하는 EPO 출원의 출원 시 우선권 증명 서류를 동시에 제출할 필요가 없이, 우선권 수반 출원의 출원 번호, 출원일 및 출원 관청을 명기만 하여 출원할 수 있도록 됨. 하지만, 역시 출원 후 2개월 이내에 우선권 증명 서류를 제출해야 함. 또한, 우선권 증명서가 영어, 독일어 또는 불어가 아닌 경우에는 역시 2개월 이내에 이러한 언어로 된 번역문을 제출해야 함. 따라서, 결국, 특별한 경우를 제외하고 출원 당초부터 영어 명세서 등의 서류를 제출하고, EPO 출원과 동시에 우선권 증명서 및 이의 번역문을 제출하는 것이 절차적으로 유리하고, 대리인 비용을 아낄 수 있음.

④ 직접 EPO 출원을 하는 경우와, PCT 출원 통해 EPO를 지정하여 PCT 국내 단계 이행 출원을 하는 경우, 심사 청구 수수료 납부 기한 및 지정국 수수료 납부 기한이 다르므로 유의하여야 함.

⑤ 조기 처리 요청(Request for Early Processing)과 조기 심사(PACE PROGRAM) 두 가지 때문에 현지 대리인에 지시를 내리는 경우는, 이 기간을 혼동하지 않도록 유의해야 함. 조기 처리 요청(Request for Early Processing)은 PCT 통해 EPO 국내 단계 이행 출원에만 해당되는 절차이므로 유의해야 함

① EPO 출원은 출원 심사 청구를 하지 않으면 실체 심사를 하지 않음. 심사 청구기한은 조사보고서의 공개일로부터 6개월 이내. 이 기간 내에 심사 청구가 되지 않은 경우, 출원은 취하된 것으로 간주되므로, 유의하여야 함.

② EESR(확장된 유럽 조사 보고서)는 2005년 7월 1일 이후 출원부터 적용. 이 조사보고서에 부정적인 견해가 표시된 경우는 최초의 거절 이유 통지와 동등한 의미를 가지고 있기 때문에, 가능한 한 빨리 심사 청구를 함과 동시에 의견서 및 보정서를 제출하여 적극적으로 대응하는 것이 유리. 만약, EESR에 아무런 대응을 하지 아니하는 경우 EESR과 동일한 최소 심사 보고서가(First Examination Report)가 통지.

③ EPO 출원제도는 단지 출원에서 특허까지의 절차적 및 실체적인 심사까지만 통일한 것. EPO에서 특허허여 이후 각 지정국 특허청 및 법원에서 권리 침해 및 무효 등이 판단되는 것으로서, 출원인은 특허허여 통지를 받은 즉시 각 지정국의 대리인을 선정하여 EPO 특허 관리를 의뢰하는 절차를 시작하는 것이 권리행사면에서 바람직.

① 런던 협정이 시행되었다 하여도, 특허가 자동으로 각 지정국에서 발생되는 것은 아님. 지정된 국가가 EPO 특허의 자국어 번역문을 요구하는 경우에는 그 번역문을 제출하여야 함. 이 번역문이 소정의 기간 내에 제출되지 않은 경우 해당 국가에서 특허권이 발생하지 않으므로, 출원인은 각 지정국의 번역문 제출 기한을 충분히 관리하여야 함.

② EPO 특허 명세서의 각 지정국 자국어 번역에도 많은 시간이 필요하므로 정확한 번역문 작성에 만전을 기하기 위해서도 되도록 빨리 각 지정국의 대리인을 선택하여 절차를 진행하는 것이 좋음.

③ EPO는 특허 부여 후 이의 신청 제도를 채택함. 따라서 이의 신청 중에 명세서를 보정하여 특허 허여를 받은 경우, 변경 내용 부분의 번역문을 각 지정국 특허청에 제출하는 점을 유의해야 함.

④ EPO 출원이 특허허여된 경우, 각 지정국 특허청에 특허 연차료를 납부하여야 함. 번역문 작성 및 제출, 그리고 연차료 등의 관리를 위하여 신뢰 있는 현지 대리인에게 의뢰하여야 함.

유럽특허청(EPO)은 통상 2년마다 수수료 체계를 개편하고 있으므로 유럽특허청 홈페이지를 통해 수수료 확인이 필요함. 지난 2020년 4월 개정에서 약 2.5% 관납료를 인상했으며, 코로나19로 인해 년 만인 3 2023년 월 4 관납료를 5% 인상함.

| [표 2] 유럽특허청(EPO) 출원 및 심사 관납료 | |||

|---|---|---|---|

| 항목 | 관납료 | ||

| *단위: €(EUR) | ₩(KRW) | ||

| 특허 일반/PCT 출원료(온라인) | 135 | 189,540 | |

| 2차 분할출원 가산료 | 235 | 329,940 | |

| 3차 분할출원 가산료 | 480 | 673,920 | |

| 4차 분할출원 가산료 | 715 | 1,003,860 | |

| 5차 이상 분할출원 가산료 | 955 | 1,340,820 | |

| 조사료 | 1,460 | 2,049,840 | |

| 심사 청구료 | 1,840 | 2,583,360 | |

| 지정국 수수료 | 660 | 926,640 | |

| 청구항 가산료(15항 초과 60항 미만) | 265 | 372,060 | |

| 청구항 가산료(61항 이상) | 660 | 926,640 | |

| 국제 출원에 대한 송신료 PCT요청(PCT/RO/101) 및 문자 형식의 신청서(온라인) | 0 | 0 | |

| 국제 출원에 대한 송신료(그 외) | 145 | 203,580 | |

※ 참고사항

- 환율 : 1EUR=1,404KRW으로 환산하여 1의 자리에서 반올림함

출원유지료와 연차료는 마감일 3개월 이전부터 납부할 수 있으므로, 예를들어 2023년 6월 30일까지 마감 기한인 출원유지료와 연차료는 2023년 3월 31일까지 납부하여 비용 지출을 줄일 수 있음.

관납료의 상세 내역은 아래와 같음.

| [표 3] 유럽특허청(EPO) 등록 및 연차료 | |||

|---|---|---|---|

| 항목 | 관납료 | ||

| *단위: €(EUR) | ₩(KRW) | ||

| 특허 등록료 | 1,040 | 1,460,160 | |

| 특허유지료 | 출원일로부터 3년차 | 690 | 968,760 |

| 4년차 | 845 | 1,186,380 | |

| 5년차 | 1,000 | 1,404,000 | |

| 6년차 | 1,155 | 1,621,620 | |

| 7년차 | 1,310 | 1,893,240 | |

| 8년차 | 1,465 | 2,056,860 | |

| 9년차 | 1,620 | 2,274,480 | |

| 10년차 | 1,775 | 2,492,100 | |

※ 참고사항

- 환율 : 1EUR=1,404KRW으로 환산하여 1의 자리에서 반올림함

- 갱신 기간이 지났을 경우, 이후 갱신료 후불에 따른 가산금을 갱신 수수료의 50% 지불해야 함 (Rule51, 2항)

- 35페이지 이상으로 구성된 유럽 특허 출원에 대한 추가 수수료가 있음(서열 목록의 일부를 구성하는페이지는 계산하지 않음)(규칙 38, 2항). 36번째 페이지 및 각 후속 페이지에 대해 17유로 추가 지불

특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway : PPH)는 체결국 양국에 공통으로 출원된 특허 중 먼저 출원한 국가에서 특허 가능하다는 판단을 받은 특허출원에 대해 상대국이 간편한 절차로 신속하게 심사하는 제도로서, 하나의 발명을 여러 나라에 특허 출원했을 때 지금까지 각국이 별도의 독립적인 기준으로 특허심사를 해 왔으나 PPH제도를 시행하게 되면 한 나라의 심사결과를 활용해 다른 나라가 우선 심사를 하게 됨으로써 특허심사의 효율성 제고와 국제특허 획득에 따른 시간과 비용을 절감할 수 있는 제도.

특허출원이 상대국 특허출원을 우선권 주장의 기초로 한 것(PCT 출원의 국내단계진입출원 포함)이어야 하며, 상대국 특허출원의 특허청구범위에는 상대국 특허청 심사관이 특허가능하다는 판단을 내린 청구항이 한 개 이상 존재하여야 함. 또한, 특허출원의 모든 청구항은 상대국 특허청에서 특허가능하다고 판단된 청구항과 실질적으로 동일해야 함.

한국에서 특허가능하다고 판단된 청구항이 포함된 경우, 상대국 특허청에 대해 PPH를 통해 우선심사를 받고자 하는 경우엔, 다음의 서류를 제출하여야 함(반대의 경우, 즉, 상대국 특허청에서 특허가능하다고 판단된 청구항이 포함된 경우는 설명을 생략)

가) 한국 특허청이 특허가능하다고 판단한 청구항이 포함된 특허청구범위 및(상대국 언어) 번역문

나) 한국 특허청이 발부한 심사 관련통지서 및 번역문

다) 상기 심사 관련통지서에 인용된 선행기술

라) 한국 특허출원과 상대국 특허출원의 청구항 대응관계 설명표

2023년 8월 현재 한국특허청과 PPH 제도를 실시하는 유럽 각국 특허청은 다음과 같음.

- 덴마크, 영국, 러시아, 핀란드, 독일, 스페인, 노르웨이, 포르투갈, 아이슬란드

유럽에서는 1987년부터 시장 독점권인 신의약품의 시험 데이터 보호 제도(선발의약품의 승인 후 6년에서 10년간 후발의약품의 신청 금지하는 것으로, 개별국가마다 보호기간이 달랐음)가 특허 존속기간 연장제도를 대신하여 운용되고 있음. 그러나, 1984년 미국, 1988년 일본이 특허 존속기간 연장제도를 도입함에 따라, 유럽으로부터 연구센터가 미국, 일본 등의 국가로 이전하는 것을 막기 위해 특허 연장제도 창설을 요구하는 움직임이 강해짐.

그러나, 특허권 자체의 존속기간을 연장시키거나, 특허권 만료 직후부터 다른 보호를 발생시키는 방안은 EPC 63조를 개정하여 EPC 전 체약국의 승인을 받아야 하는 상황이었고, 개별국가의 상황과 이해관계가 너무 달라 그 조정이 매우 어렵다는 점을 들어, EPC 제63조에는 저촉하지 않고도 특허권 만료 직후부터 다른 보호를 발생시키는 제도로서 “추가 보호 증명(Supplementary Protection Certificates: SPC)”제도를 1992년에 채택하여 1993년부터 시행하게 됨. 보호 기한의 상한은 미국 및 일본과 마찬가지로 5년임.

SPC 제도의 근거는 Council Regulation(EEC) 1768/92이며, 식물보호 제품(patent protection product) SPC에 관한 EC No.1610/96과 소아용 의약품에 대한 임상시험을 실시한 의약 품 특허에 대하여 SPC 보호기간을 6개월 연장해 주는 EC 1901/2006이 추가되었고, EEC 1768/92가 수차례 보정되어 현재는 Council Regulation(EC) 469/2009에 의해 운영됨.

SPC는 특허 만료 이후에도 추가의 독점권을 제공하는 매우 독특한 권리로서, 대상이 되는 특허권의 존속기간이 연장되는 것이 아니라 만료가 된 이후에 해당 특허가 보호하는 제품의 독점판매권리가 새롭게 발생된다는 점이 다른 국가의 존속기간 연장 제도와 다른 점임.

SPC의 효력은 보통 최장 5년. 하지만, 해당 SPC가 “소아과 연구 계획 프로그램 PIP: Paediatric Investigation Plan에 따라 수행된 임상 실험의 데이터로부터 제조된 의약품과 관련된 특허에 대한 경우라면, SPC의 효력은 5.5년으로 연장될 수 있음.

1993년 1월 2일 자로 발효된 EEC No.1768/92 제1조에서 (i) “사람 및 동물용 의약품(medicinal product)”을 규정하고 있으며, 1997년 2월 8일 자로 발효된 EC No.1610/96 제1조에서 (ii) “식물 보호제품(plant protection product)”을 규정함.

“사람 또는 동물용 의약품(medicinal product)”은, 인간 또는 동물의 질환을 치료 또는 예방하는 데에 사용되는 물질 또는 이의 배합물과; 인간 또는 동물에 대한 의학적 진단 목적이거나 인간 또는 동물의 생리 기능을 회복, 교정 또는 개질시 킬 목적으로 인간 또는 동물에게 투여되는, 물질(substance) 또는 이의 배합물을 의미함.

식물보호제품(plant protection product)”은, 제초제, 살충제, 식물성장 조절제 등과 같은, 모든 종류의 유해 생물로부터 식물 또는 식물 생성물을 보호하거나 유해 생물의 활성을 방해할 목적, 식물의 생존 과정에 영향을 끼칠 목적, 바람직하지 않은 식물을 제거할 목적, 식물 일부를 제거하거나 식물의 바람직하지 않은 성장을 방지할 목적 등으로 제공되는, 활성 물질(active substance) 또는 하나 이상의 활성 물질을 함유하는 제제(preparation)를 의미함.

SPC를 받을 수 있는 요건은 Council Regulation(EC) 469/2009 3조에 다음과 같이 규정함.

(1) SPC 신청이 된 국가에서 SPC 신청일을 기준으로 유효한 기본특허(basic patent)에 의하여 보호되고 있는 제품(product)이어야 함.

(2) 유럽연합 지침 2001/83/EC 또는 유럽연합지침 2001/82/EC에 의하여 승인(시판 승인)을 받은 제품이어야 함.

(3) 당해 제품에 대하여 이전에 SPC를 받은 사실이 없어야 함.

(4) 허가가 최초의 허가이어야 함.

상기에서 “제품(product)”이란 사람 또는 동물용 의약품의 활성성분(active ingredient) 또는 이의 배합물; 또는 식물보호제품의 활성물질(active substance) 또는 이의 배합물을 의미함.

또한 “기본특허(basic patent)”란 소정의 제품(product), 이의 제법 또는 용도에 대한 특허로서 SPC를 부여받을 목적으로 특허권자가 지정한 특허를 의미한다. 따라서 SPC를 신청하는 소정의 제품이 동일한 특허권자 소유의 다수의 특허에 의해 보호되고 있는 경우 특허권자는 그중에서 하나의 특허를 기본특허로 지정할 수 있음.

신청시기는 의약품의 시장판매 허가일로부터 6월 이내에 SPC 신청서를 제출하여야. 단 시장 판매 허가일이 기본 특허에 대한 특허 부여일보다 빠른 경우 기본 특허 부여일로부터 6월 이내에 SPC 신청서를 제출하여야 함.

기본특허가 국내특허 또는 유럽특허이거나 상관없이 SPC 부여를 받고자 하는 당사국 특허청에 신청하여야 함.

① 신청인의 성명 및 주소(대리인을 지정한 경우 대리인의 성명 및 주소)

② 기본특허 번호 및 발명의 명칭

③ 제품에 대한 최초 시장허가를 받은 날짜 및 허가번호(최초 시장허가가 상기 제품에 대한 EEA 내의 최초 시장허가가 아닌 경우, 나중의 시장허가를 받은 날짜 및 허가번호도 기재되어야 함)

① 허가의 사본(특히 허가번호 허가 날짜 및 허가받은 제품의 특징에 대한 요약이 기재되어야 함)

SPC 신청서는 SPC를 받고자 하는 개별 국가의 특허청에 제출하여야 하며, 각국 특허청에서는 상기 Regulatioin 및/또는 독자적 세부규정(존재하는 경우에 한함)을 토대로 하여 심사를 수행함.

SPC의 보호기간은 유럽 내 최초 시판승인(Market authorization : MA)이 허여 된 날짜일로부터 계산함. SPC의 기간 계산식은 다음과 같음.

* 보호기간 = “유럽 내 최초 시판승인이 허여 된 날짜” - “해당 특허권의 출원일” - 5년

따라서, 일반적인 경우, 해당 특허의 출원일과 유럽 내 최초 시판승인 허여일이 5년 이내인 경우엔 SPC가 인정되지 않으며, 유럽 내 최초 시판승인이 해당 특허 출원일로부터 5년 - 10년 이내에 허여 된 경우라면, SPC는 출원일로부터 5년이 되는 시점서부터 시판 승인까지 걸린 기간만큼 인정이 되며, 유럽 내 최초 시판승인이 해당 특허 출원일로부터 10년이 지나서 허여 된 경우라면, SPC는 고정 5년으로 인정.

정확한 “유럽 내 최초 시판 승인일”에 대한 분쟁은 많지 않지만, 그중 하나가 Hassle AB 케이스(CJEU case C-127/00) 임. 본 케이스에서, CJEU SPC를 적용하기 위한 “유럽 내 최초 시판 승인일”은 개별국 가격 결정 및 보상 규정을 위해 필요한 후속 승인절차에 따라 승인된 날짜로 계산되는 것이 아니라, 안전과 효과를 판단하는 기관으로부터의 승인날짜를 말하는 것이라고 판시함.

유럽 의약청(European Medicines Agency : EMA)과 유럽위원회(EC)에서는 소위 “확정 시판승인 : centralised MA” 제도를 2005년 11월 20일부터 도입하였는 바, 이 제도가 시판 승인일자 결정에 또 다른 문제를 야기하기 시작. “확정” 시판 승인과 관련하여 두 가지 날짜가 혼용되었기 때문인데, EC가 시판 승인을 결정한 날짜와 시판 승인 신청자가 해당 결정을 통지받은 날짜가 그것으로, 이 두 날짜사이에는 통상 2-4일 정도의 차이가 있음. EU 내 대다수 국가의 특허청은 EC의 시판 승인 결정일을 SPC 보호기간 산정에 사용하였으나, 실제 시판 승인의 효력은 MA 신청인에게 통지가 되기 전까지는 발생되지 아니하기 때문에 이에 대한 문제제기가 꾸준히 되고 있는 상황임.

현재 대다수 EU 국가와는 달리 벨기에는 SPC 보호기간 산정을 MA 결정통지일 기준으로 함.

SPC 의한 보호는, SPC 신청의 기본이 되는 기본 특허권의 전체 범위에 걸친 것이 아니라 “기본 특허에 의해 부여되는 보호범위 내에서” 및 “의약품으로써 시장판매허가를 받은 특정제품(product), 및 SPC 만료일까지 시장판매허가를 받은 상기 제품의 의약품으로써의 모든 용도”에 한정됨.

상기에서 “제품(product)”이란 사람 또는 동물용 의약품의 활성 성분(active ingredient) 또는 이의 배합물; 또는 식물 보호제품의 활성물질(active substance) 또는 이의 배합물 의미함.

따라서 SPC에 의한 보호에는 SPC 신청 시 기초가 되었던 시장판매허가를 받은 의학적 용도(medical indication) 뿐만 아니라 SPC 보호기간 중에 동일한 활성성분에 대해 추가로 시장판매 허가를 받은 새로운 의학적 용도가 포함됨. 이러한 점은 특허권 존속기간 만료 이후의 FDA 승인을 받은 용도에 대해서는 적용되지 않는 미국에서의 특허존속기간 연장제도에 비해 보다 관대함.

또한 SPC에 의한 보호는 기본 특허권에 의하여 주어진 권리와 같은 권리를 부여하며 동일한 제한과 의무가 부과됨. 따라서 기본 특허권에 대해 실시권자가 존재하는 경우 SPC 기간 동안에도 동실시권에는 변함이 없음.

마찬가지로 특허권 침해와 관련한 국내법이 SPC에도 동일하게 적용되며 국내 특허권에 대해 이루어진 결정 등에 대해 국내법에서 규정하고 있는 동일한 불복수단을 SPC에 대한 결정에서도 이용할 수 있음.

현행 유럽의 특허 출원은 개별국 출원에 의한 개별국 등록도 가능하지만, EPO에 출원하여 통일된 심사과정을 거치게 됨. 하지만, EPO에서 심사를 마치고 특허등록을 하게 되면, 결국 EPO 회원국으로 번역문 제출을 함으로써 개별국별 특허가 생성되며, 이는 곧 하나의 유럽 특허가 아닌 EPO 회원국별 다수의 특허의 집합으로서 존재한 것. 결국 현행 EPO 특허 시스템은 심사의 통일화에 관한 것일 뿐, 통일된 특허권이 존재하는 것은 아니라는 것.

현행 EPO 특허 시스템은 유럽 각국의 특허 사법 시스템이 통일되지 아니한 데에서 기인하는 바, 유럽 각국은 고유의 사법 제도에 근거하여 각국의 법원별(관할)로 각자의 특허 소송 절차 및 심리를 진행함.

이러한 개별국 관할 특허 소송 시스템은, 경제적 공동체로 이루어진 EU 내의 다수의 회원국에서 제기되는 동일한 사안의 특허 소송에 대하여 서로 다른 결과를 초래하게 되어 이를 개선하려는 많은 제안이 있어옴.

2009년 12월 4일 개최된 EU Competitiveness Council(경쟁력위원회) 회의에서 두 가지 합의가 이루어짐. 첫째는, 통일 유럽 특허의 기본 내용에 관한 것이며, 둘째는 유럽 통합 특허법원의 설립에 관한 것임.

2012년 6월 29일 European Council(유럽 이사회 또는 유럽 정상회의라고도 불린다)에서 Unified Patent System이라는 이름으로 채택되었고, 2012년 내에 그동안의 제안된 규칙들을 정비하고 개별국 조약체결을 2013년 상반에 마무리하여 2015년 이내로 시행을 목표로 진행하기로 함.

2012년 6월 29일 합의된 주요한 내용으로는 EPO에서의 등록 후 개별국 번역문 제출 및 등록을 폐지하고 EPO자체에서 영어, 독어, 불어 3개국 언어로 번역하여 공표함으로써 EU 28개국에서 통일된 효력을 가지게 되고 개별국특허소송 시스템을 폐지하고 통일된 법원에서 특허 관련 소송을 다루며, 파리를 central court로 하여 특허소송을 집중해서 다루고 뮌헨을 기계 및 에너지분야 특허소송을 다루는 브랜치로, 런던을 바이오, 의약 등의 특허소송을 다루는 브랜치로 하기로 한 것.

통합특허제도(UPS)에 따르면 유럽 전역을 커버하는 하나의 유럽 특허(EU patent)와 통일 관할을 가지는 통합 특허 법원(UPC)을 사용하는 특허 소송 제도가 형성되게 됨.

유럽 특허의 경우, EPO에서 등록된 특허는 자동적으로 조약체결국 전체에 효력이 미치는 것으로 EPO에서 특허 원부를 마련하여 특허가 관리되는 것을 의미하고, 통합 특허법원 설립은 곧 EU 전역을 커버하는 하나의 단일 특허소송 관할권을 설립하자는 의미함.

독일이 2023년 2월 17일 비준서를 제출함에 따라 단일특허는 2023년 6월 1일에 시작되었고, 동시에 통합특허법원(UPC, Unified Patent Court)이 운영을 시작됨.

유럽통일특허제도(Unified Patent System)의 시행으로 출원인의 특허취득에 대한 소요 비용을 크게 절감할 뿐 아니라, 그 절차 또한 매우 간소화하게 되는 이점이 있으며, 권리 행사에 있어서도 개별국별로 독립적 심리를 하는 현 시스템의 상반된 결론을 방지하게 됨으로써 유럽 내 특허 소송에 있어 법적 안정성 및 정확성을 향상할 수 있고, forum shopping / torpedo로 대두되는 개별국 소송 시스템에 비해 소송 기간 및 소송 비용 역시 현저히 단축될 것으로 예상됨.

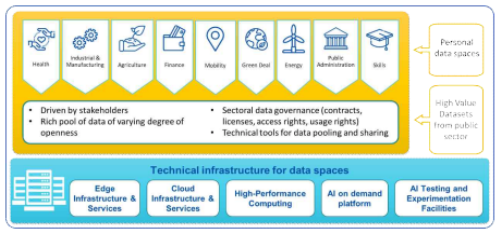

*출처 : 유럽위원회(European Commission)

UPC의 유럽연합 특허에 관한 가장 큰 두 가지 흐름은 “통합된 특허권 보호”와 “통합된 특허권 보호를 위한 번역제도”임.

현행 EPO 심사 및 등록을 거친 유럽특허는 EPO 회원국 각각의 개별 특허의 묶음(bundle)의 형태로 존재하게 되지만, “유럽연합 특허”는 조약체결국 전체에 “하나의 통일 특허권”의 형태로서 존재하게 됨.

이를 위해 EPO는 EPC 절차에 따라 “유럽연합 특허출원”의 조사 및 심사를 실시. 공고까지는 기존 EPO의 절차와 동일하지만, 특허 공고가 나게 되면 1개월 후 유럽 특허의 효과가 조약체결국에서 발생하며, 이의신청 없는 경우 통상의 유럽연합 특허가 됨.

현행 유럽특허의 경우, 등록 후 연차료는 개별국 특허청에 지불하게 되나 “유럽연합 특허”의 연차료는 일괄하여 EPO에 지불됨. 결국, 이 같은 등록 후 관리를 위해서 EPO는 “유럽연합 특허”의 원부(register)를 만들고 해당 “유럽연합 특허”의 양도 및 라이선스 부여를 관리하게 됨. “유럽연합 특허“의 양도, 사용권 부여 등은 조약체결국 전체에 효력을 미치게 됨.

“유럽연합 특허”와 관련한 침해 소송 및 특허 무효 심판은 새롭게 설립되는 통합 특허 법원이 관할하게 됨. 개별국가에서의 무효판단은 금지됨.

“유럽연합 특허”에 대한 취소를 원하는 특허권자는 5년 시행 기간이 끝나기 1개월 전까지 신청가능함.

USP는 “유럽연합 특허”의 번역문제에 대하여 고품질 자동번역 시스템을 개발하는 방향으로 해결안을 마련하고 있음. 물론, 현재 만족할 만한 자동 번역 시스템이 개발완료되어 있지 아니하므로, 제도 실시 후 12 년의 잠정 기간을 정하여 그 기간 동안 유럽 특허 명세서 전문을 출원이 영어로 한 경우 EU 공식 언어(불어, 독어) 중 하나의 언어로 번역하고, 프랑스어 또는 독일어 출원인 경우 영어로 번역하여 통일 특허 신청 시 제출하는 방안을 두고 있음.

잠정 기간 동안에 고품질 자동 번역 시스템을 개발하고 시스템을 사용 가능하게 되면 즉시 번역의무는 없어짐.

등록 유럽 공동체 디자인은 “독점”권, 즉, 등록 디자인 모방 여부와 무관하게 어느 누구도 등록된 디자인을 사용하지 못하게 할 권리를 부여함. 등록 유럽 공동체 디자인은 소유자에게, 디자인이 형상일 경우에는 그 디자인을 구현한, 또는 디자인이 장식일 경우에는 그 디자인을 지닌, 모든 제품의 생산, 사용, 수입 및 수출을 할 수 있도록 하는 유럽 연합(EU)에서의 배타적 권리를 부여함. 이러한 권리는 정보를 가진 사용자(informed user)에게 실질적으로 상이한 인상을 주지 않는 유사한 디자인까지 확장됨. 소유자는, 비록 그들이 독립적으로 그리고 모방하지 않고 디자인을 사용한다 할지라도, 소유자에게 독점적인 권리를 유럽 연합 내에서 소유자의 허가 없이 실시하는 제삼자에 대해 조치를 취할 수 있음.

(1) 등록 된 유럽공동체 디자인 권리를 얻으려면, 스페인 알리 칸테에 본사를 둔 EUIPO에 정식 출원이 필요함.

(2) 보호대상

디자인은 제품(그 내부를 포함)의 전체 또는 일부에 대한 것일 수 있으며, 제품의 선, 윤곽, 색, 형상, 질감, 소재 또는 장식으로부터 발생할 수 있음. 제품은 컴퓨터 아이콘, 또는 인쇄 서체와 같은 그래픽 심벌일 수도 있음.

등록을 위한 출원의 대상인 디자인은 신규성이 있어야(novel) 하며, 독특성(individual character)을 지니고 있어야 하고, 이러한 기준은 모두 유효 출원일 전에 공중에게 이용 가능한 디자인과 관련하여 판단됨.

(3) 유예기간

상기 기준에 대한 한 가지 중요한 예외는, 출원일 전 12개월 내에 디자인 창작자에 의해, 또는 디자인 창작자에 의한 개시의 결과로 인해, 디자인이 이전에 개시되는 것은 신규성(Novelty) 또는 독특성의 판단에 포함되지 않는다는 것임. 그러나, 전세계 많은 국가들이 이러한 유예 기간을 인정하지 않거나, 또는 더 짧은 기간을 인정하므로, 이러한 개시로 인해 개별 국가, 특히 유럽 연합 밖의 국가에서 디자인을 추가로 등록 받지 못할 수 있음. 상기 특례 조항이 이 기간 동안 디자인 창작자가 독립적으로 개시하는 것을 배제하는 것은 아니므로, 출원인은 가능하면 디자인이 개시되기 전에 출원서를 제출해야 함.

(4) 보호조항

상기 요건에 대한 또 다른 예외는, 관련 사업 영역의 유럽 경제 지역(EEA)에서 유효 출원일 전에 알려질 수 없었던 이전의 개시는 무시된다는 것임. 이 특례 조항은 개시의 정도, 장소 또는 시간에 의해, 단지 모호한 개시를 배제하는 것으로 여겨짐.

(1) 신규

디자인이 신규성이 있으려면, 이전 디자인과 비교하여 중요하지 않은 세밀함 이상의 차이가 있어야 함.

(2) 독특성

디자인이 독특성을 가지려면, 정보가 있는 사용자(제품의 최종 소비자)에게 이전의 디자인과 전체적으로 상이한 인상을 주어야 함.

(3) 제외되는 특징 및 디자인

제품의 기술적 기능에 의해서만 좌우되는 디자인의 특징, 또는 그 제품이 다른 제품에 연결되거나 또는 다른 제품 내에, 주위에 또는 그에 기대어 놓여서 둘 중 어느 한 제품이 기능을 수행할 수 있도록 하는 데 필요한 특징은 디자인 등록에 의해 보호되지 않음. 그러나, 모듈형 제품의 조립을 허용할 목적을 제공하는 디자인은 등록될 수 있음. 올림픽 심벌, 로열 암스(Royal arms) 및 국기와 같은 보호 기장(emblem)을 포함하는 디자인 등록은 허용되지 않음.

(1) 출원서 제출

출원 서류를 준비하기 위해서는, 디자인의 모든 특징을 보여주는 도면 또는 사진이 필요함. 대안적으로, 견본 또는 모형을 이용할 수 있다면, 그 견본 또는 모형으로부터 도면 또는 사진을 준비할 수 있음. 제출할 수 있는 3차원 디자인에 대한 시점(view)의 수는 7가지임.

- 출원인(개인 또는 회사)의 성명, 주소 및 국적

- 디자인을 적용하고자 하는 물품의 설명 또는 일반 명칭(불분명한 경우) 및

- 우선권을 주장하고자 하는 출원의 전체 세부 내용.

- 등록료 및 공개 수수료, 및/또는 공개의 연기에 대한 수수료

- 우선권을 주장할 경우, 출원일로부터 3개월 내에, 또는 디자인청에 의해 그 후 정해진 추가 기간 내에 최초 출원서의 공증 사본을 제출할 필요가 있음. 출원서와 함께 우선권 자료를 제출하는 것이 비용적으로 보다 효율적임.

(2) 공개의 연기유럽 공동체 디자인은 일단 등록이 되면 일반적으로 공개되지만, 이 공개는 출원일 또는 주장된 우선일로부터 30개월까지 연기될 수 있음. 이러한 연기는 디자인이 공개되기 전 공개 수수료의 납부뿐만 아니라 출원 수수료 납부를 필요로 함. 그러므로, 이 수수료를 납부할 수 있는 가장 늦은 시점은 출원일(또는 우선일)로부터 30개월의 종료 3개월 전임. 연기 기간 동안은, 등록이 제삼자에게 통지되지 않은 이상, 제삼자에 대하여 등록을 주장할 수 없음.

(3) 다중 출원서

디자인을 적용하고자 하는 물품이 동일한 로카르노 디자인 분류(Locarno Design Classification)에 속하는 한, 둘 이상의 디자인을 포함하는, 상당히 광범위한 제목의 출원서를 제출할 수 있음. 다중 출원서 제출의 이점은 단일 출원에 비해 비용이 절감된다는 것임. 다중 출원서에 있는 각각의 디자인은 별개의 재산권이므로 개별적으로 라이선스 설정되고 양도될 수 있음.

(1) 출원서는 형식적 이유에 대해서만 심사되며, 선행 디자인 조사는 수행되지 않음. 일단 심사가 종결되면, 디자인은 등록되고 공개(연기의 대상)가 이루어짐. 출원 시 모든 형식적 요건이 충족되면, 이 과정은 보통 2주 내에 이루어질 수 있음.

(2) 견본

종래의 표현 대신 2차원 디자인 견본을 이용하여 등록 유럽 공동체 디자인 출원서를 제출할 수 있음. 디자인이 반복 패턴일 경우, 반복하는 전체 패턴이 견본에 나타나야 함. 이러한 접근법은 디자인이 직물 또는 벽지 디자인일 경우 일반적으로 사용됨. 견본은 26.2cm x 17cm 크기, 50g의 무게 또는 3 mm 두께를 초과할 수 없음. 각 디자인 당 5개의 견본 사본을 제출해야 함.

(3) 견본을 포함한 출원의 지연 공개

지연 공개를 요청하는 경우, 표현에 대한 대안으로 견본을 사용하는 것만이 가능함. 지연 공개를 요청함으로써, 디자인은 등록될 때 공개되지 않으며 공개는 출원일 또는 우선일로부터 30개월까지 연기될 수 있음. 디자인이 공개되기 위해서는, 디자인에 대한 표준의 표현(예: 사진)이 적어도 공개일 3개월 전에 제출되어야 하며, 출원 시 공개 수수료를 납부하지 않았을 경우에는 공개 수수료를 납부해야 함.

등록은 25년간 지속되지만, 지속되기 위해서는 5년마다 (수수료 납부를 통해) 갱신되어야 함.

유럽 연합 디자인 출원은 “우선일”을 발생시키며, 유럽 연합 디자인 출원이 그 디자인에 대한 제1 출원인 경우, 유럽 연합 출원일로부터 6개월 내에 출원된 다른 국가에서의 해당 디자인 출원을 뒷받침하기 위해 그 우선일을 주장할 수 있음.

선행 권리에 근거하여 신규성 또는 독특성 결여가 주장되면 그 권리의 소유자에 의해 출원서가 제출되어야 하는 경우라면, 규정에 따라 등록 후 출원에 대해 무효 확인의 소 제기가 허용됨.

(1) EUTM은 유럽연합 지적재산권 사무소(EUIPO)에 직접 출원해야 하며, EUTM의 권리자는 하나의 단일의 등록된 권리를 가지며, 유럽 연합 전체에서 집행할 수 있음.

(2) 출원은 임의의 EU 언어로 제출될 수 있으며, 모든 출원인들은 EUIPO의 5개의 작동 언어 중 하나를 제2 언어로 선택해야 함.

(3) 심사 청구 제도는 없으며, EUTM은 모든 건이 직권 심사의 대상이 됨. EUTM은 하나의 상표 출원/등록으로 EU의 모든 회원국에서 보호받을 수 있는 상표제도로서 각 EU 회원국의 국내 상표 제도를 대체하는 것이 아니라, 별도로 존재하는 제도임.

따라서, 출원인은 EU 회원국 국내 상표 제도에 따라 상표를 등록받을 수도 있고, 이를 근거로 EUTM 출원을 할 수 있으며, 이러한 로컬제도와 통일제도 간의 조율과 균형을 위해 EUTM은 seniority 제도 등을 둠. 절대적 거절 이유의 유무에 대한 심사만 이루어지며, 상대적 거절 이유의 유무에 대해서는 이의 신청이 있는 경우에만 심사함.

(4) 이미 하나 이상의 EU 국가에서 국내 등록 및/또는 국제 등록의 지정을 보유하고 나서, 동일 상표에 대해 모든 유럽 연합 국가들을 포괄하는 유럽연합 상표(EUTM) 등록을 획득한 경우, 원래의 등록/지정에 대한 출원일을 EUTM 출원일 대신 기록할 수 있음. 이는 EUTM의 관련 국가에서 EUTM 출원일 보다 앞선 상표에 대한 소유권을 증명하는 데 사용될 수 있음. 우선권은 등록 후에 주장될 수도 있지만, 유럽연합 상표(EUTM) 출원의 출원일로부터 2개월 내에 이러한 지위를 표시하는 것이 바람직함.

상품 또는 서비스의 식별을 위한 모든 표장에 대해 등록이 가능함. 이는 물건의 모양, 이의 포장, 색상 및 소리 등을 포함함.

등록받을 수 없는 표장:

- 기술적 상표 (유럽 연합의 상당 지역에 사용을 통해 식별력이 생기지 않은 경우)

- 상품의 성질에 기인한 모양 또는 다른 특징만으로 구성된 표장

- 기술적 결과를 얻기 위해 필요한 모양 또는 다른 특징만으로 구성된 표장

- 상품에 실질적 가치를 더하는 형상 또는 다른 특징만으로 구성되는 표장

- 일반명칭 또는 관련 산업 또는 산업에서 관용적으로 사용되는 표장

- 대중을 오도할 수 있는 표시 (예를 들어, 상품 및 서비스의 특성, 품질 또는 지리적 원산지와 관련하여)

- 공공 정책에 반하는 표시 (예를 들어, EU 국가에서 모욕적이거나 신성 모독적인 것으로 간주되는 이유로) 파리 협약 제6조에 의해 보호되는 마크 (국기 및 엠블럼 등)

보호된 원산지 표시 (PDO), 보호된 지리적 표시 (GPI), 및 기타 보호되는 용어로 구성되거나 이를 포함하는 표장

출원서는 다음의 사항을 포함하여야 함.

가) 출원인의 표시

① EUTM은 전 세계 어디에서든 자연인 또는 법인이면 누구나 등록을 신청할 수 있음.

② 상품 또는 서비스의 목록

출원절차를 단순화시키기 위하여 니스협정(Nice agreement)의 국제분류를 적용하며, 하나의 출원은 여러 분류를 포함할 수 있고, 각 분류마다 추가 비용이 발생함. 국제 분류(NICE) 제도가 사용되어 45개 분류의 상표 및 서비스가 있음.

③ 제2 언어 지정

EU 개별국의 언어로 출원이 되는 경우, EUIPO의 공용어인 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 스페인어 중에서 하나를 제2언어로 선택하여야 함. 출원언어가 상기 EUIPO의 공용어인 경우는 상관없음. 대게 제2언어를 영어로 지정하는 경우가 많으나, 이의신청 등을 어렵게 하기 위해 스페인어나 이탈리아어를 제2언어로 사용하는 경우가 많음.

마드리드 프로토콜에 의한 국제상표출원을 이용하여 EUIPO의 루트를 밟는 경우 출원서는 영어로 작성되기 때문에 제1언어는 영어가 되며, 제2언어는 지정하지 아니함.

④ 납부하여야 할 수수료의 표시

⑤ 기타

상표 견본을 제출한 취지의 표시

국제 인식 색채 코드보기(색채 자체가 표장인 경우)

우선순위(Seniority)를 주장하는 경우에는 EU 회원국의 국내 상표의 표시

EUTM 출원을 위해서는 전문가 선임이 선택사항이나, EUIPO에 대한 거의 대부분의 다른 조치들에 대해서는 유럽 경제 지역 (EEA)에 거주하지 않는 출원인, 특허권자, 또는 이의신청인은 EEA의 상표 변리사 (또는 자격을 갖춘 법적 실무자)에 의해 대리되어야 함. 대리인을 사용하는 경우 위임장을 제출.

EUTM 출원에 있어서 EUIPO는 수수료 감면 제도를 채택하고 있지 않음. 수수료는 EUIPO에 계좌를 개설하여 전자납부가 가능하고, 또한 신용카드 납부도 가능함. 단 신용카드 납부의 경우, 지연수수료 납부는 지원하고 있지 아니함.

절대 거절 이유는 상표 본래 가지고 있어야 식별력이 부족한 상표, 상표의 정의에 해당하지 않는 표장, 공서 양속에 반하는 상표 등의 등록을 막기 위한 거절 이유로서, 아래와 같음.

가) 제4조의 상표의 정의에 위배되는 표장: 즉, 시각적으로(graphically) 인식할 수 있도록 표현할 수 없는 표장이거나 자신과 타인의 상품 또는 서비스를 구별하게 할 수 없는 표장

나) 식별력이 없는 상표

다) 품질, 수량, 용도, 가격, 지리적 표시, 생산일자, 서비스 일자, 기타 상품이나 서비스의 속성 등 거래에 사용되는 표시만으로 구성된 상표

라) 현재 언어상 상용되거나 선의로 상용되는 언어 또는 상거래에서 확립된 상용어구가 된 표장이나 표시로만 구성된 표장

마) 상품의 성격, 기술 효과, 내재적 가치를 얻기 위해 필요한 형상만으로 이루어진 표장

바) 공서 양속에 반하는 상표

사) 속성, 품질, 원산지 등에 대해 공중의 오인을 초래할 수 있는 상표

아) 파리 조약에 규정된 동맹국, 동맹국 국가 간 단체의 문장, 휘장 등으로서, 허가를 받지 않은 상표

자) 파리 조약에 규정되지는 아니하였으나, 특히 공공의 이익과 관련된 기장, 표장, 또는 문장으로서 허가를 받지 않은 상표

차) 포도주 또는 증류주 산지의 지리적 표시를 포함하고 있으나, 당해 산지 이외의 지역을 산지로 하는 포도주 또는 증류주의 상표

카) 이사회 규칙 EC 510 / 2006에 규정된 원산지 명 등을 포함한 상표로서, 당 규칙 제13 조에 규정된 같은 종류의 제품에 대한 경우

상대적 거절 이유는, 식별성 등의 상표의 본질적 요건은 갖추고 있는 상표이지만 선출원 상표 또는 선등록 상표와 동일 또는 유사한 상표출원을 거절하기 위한 규정이며, 직권 심사에서는 상대적 거절 이유에 대한 판단은 하지 아니하며, 선행 권리의 권리자로부터 이의 신청(opposition)이 있는 경우에만 심사.

가) 선행 상표와 동일한 상표로서 선행 상표가 지정한 상품 또는 서비스에 대하여 보호를 받고자 하는 상표

나) 선행 상표와 동일하거나 유사하며, 선행 상표가 지정한 상품 또는 서비스와 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스를 지정한 상표로서 선행상표가 보호받는 지역에서 공중으로부터 혼동가능성이 있는 상표(혼동가능성은 선행 상표와 관련되어 혼동될 가능성을 포함). 선행상표라 함은 해당 상표보다 등록일이 빠른 상표로서, 공동체 상표, EU 회원국의 국내 등록 상표, EU 회원국에 영향을 미치는 국제 등록 상표 등을 포함

다) 상표 소유자의 대리인 또는 대표자가 그 소유자의 승낙을 얻지 않고 자신의 명의로 등록 출원을 한 상표로서, 당해 대리인 또는 대표자가 그 행위의 정당성을 밝히지 못한 경우

라) 단순한 지역적 중요성의 의의를 넘어 거래에 사용되는 미등록 상표 또는 기타 표지의 소유자가 그 사용을 금지할 수 있는 경우(단, EU 회원국의 국내 법령에 의하여 선행 표지에 관한 권리를 부여받은 경우, 및 선행하는 표지가 후발 상표의 사용을 금지할 수 있는 권리를 부여받은 경우에 한함)

방식 심사 후 절대 거절 이유의 유무를 심사하며, 심사 결과, 절대적 거절 이유가 있는 경우에는 심사관은 그 취지의 통지를 출원인에게 한다. 출원인은 거절 이유 통지에 대한 의견서, 보정서를 제출하여 거절이유를 해소할 수 있음. 응답 기간은 최대 6개월임.

EUIPO는 상술한 절대적 거절이유에 대해서만 심사함. EUIPO는 출원과 컨플릭트가 있을 수 있는 이전 EUTM 및 국제등록의 EU 지정에 대해 자동 검색을 수행함. 출원인은 EUTM 출원을 제출할 때 이러한 조사 결과를 무료로 요청할 수 있음. 만일 선행 EUTM 등록/출원이 발견되면, 해당 상표의 소유자에게 통보되지만, 선행 권리자가 해당 EUTM 출원에 대해 이의를 적극적으로 제기하는 것은 재량사항임.

추가 요금을 내고 몇몇 개별국가 특허청에서 컨플릭트 가능성이 있는 선행 상표를 검색하는 요청이 가능함. 그러나 프랑스, 독일, 및 이탈리아를 포함한 많은 국가 특허청은 검색을 수행하지 않으며, 검색 보고서는 세부 정보가 부족하기 때문에 가치가 제한됨. 만일 선행 권리가 발견되면 오직 심사 중인 출원인에게만 통지됨. 컨플릭트가 발생하기 위해서는, 표장의 동일/유사성 및 상품/서비스의 동일/유사성에 의한 대중의 입장에서 오인 혼동 가능성이 있어야 함. 유명한 등록 상표는 보다 넓은 보호 범위를 가짐.

심사관은 출원인에게 “디스클레이머 disclaimer : 권리불요구”를 요구할 수 있음. “권리불요구제도 또는 디스클레이머”는 상표가 식별력이 없는 부분을 포함하는 경우(보통명칭, 기술적 명칭, 법인격 표시 등), 해당 부분에 대해서는 독점권을 행사하지 않겠다는 출원인의 의사를 확인하는 것을 조건으로 하여, 상표 등록을 인정하는 제도임.

출원인의 의견서 또는 보정서에 의해 절대 거절 이유가 해소된 경우에는 출원 공고가 이루어짐.

출원 공고에 의해 출원인은 임시 보호를 받을 수 있음. 즉, 출원 공고 후 행해진 침해 행위에 대해서, 출원인은 등록 후 침해자에게 보상금을 청구할 수 있음.

절대 거절 이유가 해소되지 않은 경우에는 출원은 거절 결정이 됨. 출원 공고가 이루어지면, 공고일로부터 3개월 이내에 이의 신청을 할 수 있음.

EUTM 등록은 출원일로부터 10년간 지속되며, 10년씩 무기한 갱신할 수 있음.

EUTM 등록은 등록일로부터 5년 내에 유럽 연합의 어떤 국가에서든 “진정한 사용” 상태이어야 함. 만약 5년의 연속 기간 동안 사용되지 않을 경우, 등록은 불사용으로 취소될 수 있음. 그러나, 하나의 유럽 연합 국가에서만 EUTM에 대해 타당한 수준의 진정한 사용이 있으면 사용을 구성하기에 충분하고, 특히 문제의 유럽 연합 가입국이 더 넓은 영토인 경우, 유럽 연합 전체에 걸쳐 상표의 보호가 보장됨.

침해 소송을 제기할 EUTM 소유자의 권리는, 특정 예외적인 상황이 아닌 이상, EUTM 소유자에 의해 또는 그의 동의로 유럽 연합의 어느 시장에서든 출시된 상품에 대해 “소진”됨.

EUTM이 절대적 또는 상대적 이유에 근거하여 등록되지 말았어야 하는 것으로 나타나면, EUTM은 무효로 될 수 있음. 그러나, 선행 권리의 소유자가 EUTM의 사용 및 등록을 5년 이상 묵인한 경우, 선행 권리의 소유자는 EUTM의 유효성을 공격할 수 없음.

EUTM은 단일의 등록이므로, 유럽 연합의 일부에 대해서만 양도될 수 없음. 그러나, EUTM은 등록된 상품 또는 서비스의 일부 또는 모두에 대해 개별적으로 양도될 수 있음. 양도가 제삼자에 대해 효력이 있으려면 EUIPO에 양도를 등록할 필요가 있음.

EUTM는 유럽 연합 전체 또는 일부에 대해 라이선스 설정이 가능하며, 등록된 상품 또는 서비스의 일부 또는 전부에 대해 라이선스를 설정할 수 있음.

각 회원국 특허청은 보통 상이한 심사기준에 따라 심사할 가능성이 있어서, 소프트웨어 발명(컴퓨터 관련 발명)의 발명자나 출원인이 자신의 발명을 특허로 보호받기 위해서는 각 특허청의 기준에 적합한 내용으로 출원서를 작성하여 특허청에 제출하고 심사를 받아야 하는 부담을 여전히 안게 됨.

저작권은 학문, 문학, 예술 등의 분야에서 이루어진 새로운 창작품 및 여타 보호대상(음악, 영화, 인쇄수단, 소프트웨어, 공연 또는 실연, 방송 등)에 대한 인센티브를 제공하고 이와 관련된 투자를 촉진하여 학문, 예술, 문화 및 관련 산업의 발전을 도모하기 위한 권리.

다양한 문화적 배경과 그 차이에 따라 단일 시장으로서의 유럽지역에서의 저작권보호는 문화적, 사회적, 기술적 측면까지 함께 고려되어 이루어져야 하는 대상으로서의 의미를 가지게 되면서 EU에서의 저작권 보호의 통일화에 대한 논의는 제도의 통일화가 용이한 분야부터 시도되기 시작.

새로운 기술의 출현에 적응한다는 관점에서 집행위원회는 1988년에 저작권과 기술 도전에 관한 녹서를 발표하였고, 1990년 12월에는 그 녹서를 구체화하는 행동계획을 채택. 행동 계획에 따라 컴퓨터프로그램, 데이터베이스, 위성방송과 케이블전송 및 대여권의 보호와 저작권 및 관련 권리의 보호기간의 통일화에 초점을 둠.

또한 EU는 기술개발과 정보사회에 부합하는 저작권 및 관련 권리에 관한 보호제도를 정비하고, 계지식재산기구(WIPO)가 새로운 조약 내용을 공동체 규정에 반영하기 위해 정보사회에서의 저작권 및 관련권리의 통일화에 관한 지침을 2001년 5월에 채택. 3

집행위원회는 EU 저작권 관련 기본규정에 해당되는 지침인 정보사회에 있어서의 저작권 및 저작인접권의 통일에 관한 지침(European Parliament and Council Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society)을 2001년 5월에 채택하고, 회원국들의 국내법에 2002년 12월까지 반영하도록 함.

동 지침은 기존의 저작권 관련 지침들의 복제권, 송신권 및 배포권과 관련된 사항들을 디지털시대에 맞도록 보완 또는 개정하는 것을 내용으로 함. 특히, 송신권에 대해서는 저작자와 저작인접권자를 구분하여 저작자에게는 온라인 또는 오프라인상의 모든 저작물의 송신행위를 통제할 수 있는 공중전달권을 부여하고 있는데 반해, 실연자, 음반제작자 및 방송사업자 등 저작인접권자에게는 이용자들이 개별적으로 선택한 시간과 장소에서 저작물에 접근할 수 있도록 실연이나 음반을 제공하는 것을 허락하거나 금지할 수 있는 이용제공권만을 부여함.

또한, 동 지침은 권리자의 허락 없는 사용을 제한하기 위해 도입한 기술적 장치를 회피하는 것을 방지하도록 하고 있으며, 권리자의 작품 구분 및 이용 조건 등과 같은 권리관리 정보의 보호에 관한 사항도 규정함.

한편, 동 지침은 복제권, 송신권 및 배포권에 대한 구체적인 예외조항들을 규정함. 복제권 중 네트워크상의 제삼자간 전송 또는 합법적인 이용을 가능하도록 하는 기술과정으로서 절대적으로 필요한 부분의 복제에 대해서는 모든 회원국이 예외를 인정하도록 함. 또한 사적이고 비상업적인 목적의 복제에 대해서는 정당한 보상을 전제로 복제를 허용할 수 있도록 하고 있으며, 보상의 내용에 대해서는 회원국이 결정하도록 함. 교육, 연구, 장애자 등을 위한 공공목적을 위한 복제, 송신 및 배포의 경우 일정한 조건 하에서 예외를 인정함.

유럽의회 및 유럽연합각료이사회의 디지털 단일 시장 내 저작권에 관한 법률 초안이 제안됨.

제4편 제2장 제13조의 “정보통신 서비스 제공자의 저작물의 사용”에 따르면, ① 사용자에 의해 업로드된 다량의 저작물을 저장 및 대중에게 제공하는 정보통신서비스 제공자들은 저작권자와의 협력을 통해 저작물의 이용에 대한 저작권자와 합의된 사항의 작동 또는 서비스 제공자와 저작권자의 협력 아래 확인된 그들의 저작물에 대한 이용의 방지를 보장하는 조치를 취해야 하고, 저작물 식별 기술 등 이러한 조치는 적절하고 충분해야 하며, 서비스 제공자는 저작권자에게 이러한 조치의 작동과 사용에 관한 적정한 정보와, 필요할 경우 실제 저작물의 식별과 이용에 대한 적정한 현황을 제공해야 하고, ② 회원국들은 제1항에서 언급된 서비스 제공자들이 문제사항에 조치를 취할 것을, 그리고 제1항에서 언급된 조치들의 적용에 대해 분쟁이 발생 시 이를 시정할 것을 보장해야 하고, ③ 회원국들은 필요할 경우 서비스의 본질과 기술적 한계 및 발전 등을 고려한 적절하고 충분한 저작물 식별 기술 등 최적의 관례를 정의할 수 있도록 정보통신서비스 제공자와 저작권자 이해 당사자간 협력을 용이하게 해야 함.

EU에서는 저작권의 보호에 관한 지침(저작권 및 저작인접권의 보호기간의 통일에 관한 지침; Council Directive 93/98/EEC of 29 October 1993 harmonizing the term of protection of copyright and certain related right)이 1993. 10월에 채택됨. 동 지침에 의하면 문학적 또는 예술적 작품의 저작권은 작가의 사후 또는 저작자가 익명이거나 가명인 경우에는 공중이 그 작품을 이용할 수 있게 된 다음 해부터 70년간 보호되도록 규정하고 있으며, 또한 영화 및 시청각 작품도 감독 등 저작자의 사후 70년간 보호되도록 규정함.

한편, 집행위원회는 당초의 지침 내용을 일부 개정한 새로운 지침(Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights)을 2006년 12월에 채택하여 2007. 1. 25자로 발효시킨 바 있는데, 이 지침은 특히 음반제작자의 권리에 관한 일부 사항을 다음과 개정한 것.

즉, 음반제작권의 보호기간을 음반에 고정된 때로부터 50년간(동 지침 제3조 제2항 제1문)으로 하는 한편, 위의 보호규정에도 불구하고 위 기간 중에 음반이 합법적으로 공중에게 공개되거나 전달되지 않은 경우에는 합법적 공개 또는 전달 시점으로부터 50년 후에 권리가 소멸된다는 점(동 지침 제3조 제2항 제2문)과, 실연가, 영화, 음반의 최초 고정자 및 방송사업자 등의 관련권리는 50년간 보호되며 또한, 저작권 만료 후까지 출판 또는 전송되지 않은 작품의 저작자는 최초 공개 및 전송시점으로부터 25년간 보호된다는 내용들이 포함됨.

주로 미술 저작품과 같은 경우 작가가 명성을 얻기 전까지는 그의 작품이 대부분 낮은 가격에 판매되나, 명성을 얻게 된 후 고가에 판매되는 경우가 많음. 이때 판매금의 일정 비율을 원 저작자(직계 상속인 포함)에게 배분하도록 함으로써 저작자에게도 이익이 돌아가도록 하기 위한 목적으로 저작자에 대한 재판매권 보호지침(Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council on the resale right for the benefit of the author of an original work of art)이 2001년 9월에 채택. 재판매권은 문학 및 예술작품의 보호에 관한 베른협약의 선택적 보호사항에 해당되는 것.

재판매권의 대상이 되는 것은 그 판매가가 3,000유로 이상이어야 하며, 판매가격에 대한 재판매권 부과비율은 판매가격의 4%부터 0.25%까지이며 판매가격이 높을수록 비율이 낮아지도록 되어 있고 총부과액이 12,500유로를 초과하지 않도록 함. 재판매권의 보호기간도 예술품의 보호기간과 같이 저작자 사후 70년.

컴퓨터프로그램의 불법복제를 금지시키는 법적환경을 조성하고 이와 관련된 회원국 법규정의 통일을 위하여 1991년 5월에 컴퓨터프로그램보호지침(Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programmes)이 채택되었다. 문학 및 예술작품의 보호에 관한 베른협약은 문학작품과 같이 저작자의 독창적인 지적창작품인 컴퓨터프로그램을 회원국들이 저작권으로 보호하도록 의무화하고 있으나, 그 아이디어나 원칙은 저작권으로 보호되지 않음. 동 지침은 이러한 베른협약의 의무를 회원국들이 이행할 수 있도록 하기 위해 채택된 것.

저작자가 갖는 독점 배타권은 컴퓨터프로그램의 복제, 번역, 각색, 배치 및 기타의 변경과 배포에 대한 것이며, 특히 침해 복제품이라는 것을 알고 컴퓨터프로그램의 복제품을 유통 또는 상업적 목적으로 소지하는 행위와 컴퓨터프로그램의 보호를 위해 채택한 기술적 고안의 불법 제거 또는 훼손시키는 수단을 유통 또는 상업적 목적으로 소지하는 행위를 금지하고 있음. 다만, 결함의 수정 등 컴퓨터프로그램을 사용하기 위해 불가피하거나, 컴퓨터프로그램의 백업을 위한 복제는 침해가 되지 않는 것으로 예외를 인정.

컴퓨터프로그램의 보호기간은 저작자 사후 또는 최초 공개된 이후 당초에는 50년이었으나, 1993년의 저작권 보호기간 연장으로 현재는 70년. 특징적인 것은 컴퓨터 프로그램이 직무상 창작된 경우 별도의 계약이 없는 한 고용주가 그 권리를 독점하도록 하고 있으며, 그러한 내용은 데이터베이스의 경우에도 동일하게 적용.

개발된 데이터베이스에 대한 적절한 보호를 통해 관련 산업발전을 도모하고, 회원국 간 데이터베이스보호 관련 법제의 조화를 통한 역내 데이터베이스 유통의 활성화를 위해 1996년 3월에 데이터베이스 보호지침(Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of databases)이 채택됨.

데이터베이스는 자료(데이터)가 체계적, 조직적 방법에 의해 배열된 데이터저작물 또는 기타 자료의 집합체로서 전자적 또는 기타 방법에 의해 접근 가능한 것으로 정의됨. 동 보호지침은 이와 같은 자료(데이터)의 선택 및 배치에 포함된 지적창작을 저작권으로 보호하고, 데이터베이스 내용을 취득, 분류 또는 표현하는데 소요된 인적 및 기술적 자원의 투자와 노력을 보호하는 것.

저작자가 갖는 배타적 권리는 저작자의 지적창작을 구성하는 데이터베이스의 표현에 관한 것이며, 그 내용 자체에는 미치지 않음. 따라서 저작자의 권리는 그 표현의 복제, 번역, 각색, 배포 및 전시 등에 관한 독점배타권. 그러나 비전자적(noneelectronic) 데이터베이스의 사적사용을 위한 복제와 교육 및 연구 개발목적을 위한 발췌는 침해가 되지 않음. 데이터베이스의 보호기간은 데이터 베이스가 완성된 다음 해부터 15년간임.

문학 및 예술적 재산에 대한 보호 수준을 높이기 위해 대여권, 대출권 및 저작인접권과 관련된 회원국들의 법을 통일하기 위해 1992년 11월에 지식재산분야의 대여권, 대출권 및 관련 권리에 관한 지침(Council Directive 92/100/EEC on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property)이 채택.

회원국들은 저작권이 있는 작품의 원본 또는 복제본의 대여 및 대출을 승인하거나 금지할 수 있는 권리를 부여해야. 대여권(rental right)은 직접적으로나 간접적으로 경제적 또는 상업적인 목적으로 저작권을 일정 기간 이용할 수 있게 하는 것.

대출권(lending right)은 도서관 등과 같은 공공기관에서 경제적 또는 상업적 목적이 없이 일정기간 이용할 수 있게 하는 것. 대여 및 대출권자는 영화감독, 연기자, 음반제작자 또는 영화제작자를 포함한 저작권자.

동 지침에 따라 회원국들은 실연가, 음반 및 영화제작자 및 방송사업자에게 독점적인 고정, 복제 및 배포권을 부여해야 하며, 실연가에게 자신의 실연에 대한 독점적인 방송 및 송신권을 부여해야 하고, 방송사업자에게는 자기 방송 내용의 재방송 또는 송신에 대한 독점권을 부여하도록 함. 저작자 및 실연가 등에 대한 송신권 등에 대해서는 정보사회의 저작권 및 관련권리에 관한 지침에서 동 지침의 내용을 수정함.

저작자나 실연가가 음반 또는 영화 등에 대한 대여권을 이전, 또는 양도한 경우에는 그 대여에 대한 충분한 보상을 받을 권리를 부여하여야 하며, 그들을 대표하는 징수 기관에게 보상에 대한 행정 처리를 위임할 수 있도록 규정함.

EU에서는 저작권의 보호기간을 현재의 70년에서 90년으로 연장시켜야 한다는 주장이 꾸준히 제기됨. 이 주장은 주로 많은 양의 저작권 및 저작인접권을 보유하고 있는 음악기업들에 의해 제기되고 형편인데, 창작자인 저자, 작곡자 등의 경우 이를 적극적으로 주장하지는 않으나 기간연장에 따른 혜택을 일부 기대할 수 있어서 이를 반대하지는 않고 있으며, 방송사업자들의 경우에는 저작권 보호기간이 연장될 경우, 방송제작을 위한 소요비용의 증가우려 때문에 이를 반대하고 있는 입장.

유럽에서는 저작권의 보호기간을 90년까지 연장하여야 할 타당성 있는 근거가 아직 제시된 바 없음. 미국의 저작권법이 보호기간을 95년으로 규정하고 있어서, 유럽도 이와 비슷하게 하여야 한다는 것이 이 주장의 근거가 되는 것으로 보인다는 견해가 있기는 하나, 아직까지는 이 주장이 공감을 얻고 있지는 않은 형편이어서, 향후 단기일 내에 이 주장이 관철되기는 어려울 것으로 전망.

유럽의 국가들은 iPod, DVD player, MP3 플레이어, 복사기 등과 같은 장치 및 공 CD, 공 카세트테이프 등이 저작권이 설정되어 있는 작품(주로 음악, 도서 등)을 복제하는 용도로 사용된다는 인식하에 이들에 대하여 특별부과금을 징수하는 제도를 운영.

이 제도는 저작권자에게 일정한 혜택을 줄 수 있고 특히 저작권료징수협회에게는 참고로 미국 저작권법 제302조(c)는 무명, 익명 등으로 창작된 작품의 저작권은‘최초 공개된 해로부터 95년의 기간 동안 존속’된다고 규정함.

매우 유용한 수입원이 되고 있으나, 부과금의 결정내용이 명확하지 않고, 국가별 징수 요금의 수준도 상이하다는(국가별로는 이 제도를 아예 도입하지 않은 경우도 있음) 등의 논란과 함께, 이 특별 부과금으로 인한 제품원가의 상승으로 기업의 매출에 부정적인 영향을 준다는 이유 등을 들어 이 제도가 폐지되어야 한다는 주장이 제기.

반면, 저작권료 징수협회의 입장에서는 안정적인 수입원인 이 부과금의 폐지를 반대하고 있어서, 이 제도의 향후 방향은 아직 예측하기 어려운 입장.

유럽연합은 ‘저작권’을 통해서 빅테크 기업을 규제하는 방식을 채택하고 있음. 유럽연합은 2019년 3월 20일, ‘디지털 단일시장 저작권 지침 안'(이하 ‘저작권 지침 안’)을 가결함.

저작권 지침 안은 2019년 6월 7일 시행되고, 회원국은 2년 이내에 국내법에 반영해야 함.

지침 안은 온라인 이용과 관련한 언론출판물 보호 범위를 규정함(현 제15조, 초안 제11조).

저작권 지침 안의 주요 내용은,

- 언론출판물발행인(publisher of press publication), 발행인은 유럽연합 내에 발행인의 사무소, 본부, 사업의 주사무소가 있어야 함.

- 언론출판물은 일간신문, 일반 또는 특별 주제를 다루는 주간 또는 월간 잡지, 구독료를 지불하는 것을 기초로 하는 잡지와 뉴스 웹사이트도 포함하고, 과학저널과 같은 것, 블로그와 같은 웹사이트는 포함하지 않음.

- 언론출판물을 정보사회서비스제공자가 온라인으로 이용할 경우에는 언론출판물 발행인에게 공중이용제공권을 부여함. 하지만 이러한 ‘면책 범위’는 사용자가 언론출판물을 사적으로 또는 비상업적으로 이용하는 경우, 하이퍼링크, 개별적 단어의 이용 또는 언론출판물을 “매우 짧게 발췌하는 행위”로 제한함.

- 보호기간은 언론출판물 발행 후 2년까지임.

- 저작자의 수익분배청구권: 언론출판물에 게재된 저작물의 저자는 정보사회서비스제공자가 언론출판물을 이용하여 지불하는 대가를 언론출판물 발행인이 받는 경우에 이 수익을 적절하게 분배해 달라고 요구할 수 있는 지위를 가짐.

지침 안 15조는 여러 가지의 쟁점(실효성, 저작인접권의 차별적 적용 가능성, “매우 짧은 발췌”의 범위 설정, 디지털 플랫폼에 대한 언론의 의존성)을 가짐.

저작권 지침 안 발효 이후, 프랑스는 ‘뉴스통신사 및 언론출판사를 위한 저작인접권 신설을 위한 2019년 7월 24일 법’ 신설하고, 2019년 10월 말 시행에 들어감. 독일은 2021년 5월 20일에 저작권법 개혁안(저작권서비스제공자법)을 통과시키고, 이 법은 2021년 8월 1일 시행됨. 이탈리아는 2021년 4월 20일 저작권 지침 안을 승인, 저작권법 개정을 위한 시행령 초안 작성했고, 12월 12일 발효하였으며, 발효일로부터 60일 이내에 독립 기관인 AGCOM(통신 규제기관)이 뉴스 사용료를 산정하기 위한 기준들을 식별할 것을 규정함. 더불어 협상 개시 요청 후 30일 이내에 보상 금액에 대한 합의가 이루어지지 않으면 언론사가 해당 문제를 AGCOM에 회부할 수 있도록 규정함.

(1) 저작권 지침 안은 2019년 6월 7일 시행되고, 회원국은 2년 이내에 국내법에 반영해야 함

(2) 지침 안은 온라인 이용과 관련한 언론출판물 보호 범위를 규정하며(현 제15조), 그 내용은 다음과 같음

| [표 2] 온라인 이용과 관련한 언론 출판물의 보호범위 | |

|---|---|

| 보호범위 | |

| 언론출판물 | 1) 신문 또는 일반잡지 또는 특별잡지와 같이 단일 제호로 주기적 또는 정기적으로 업데이트되는 개별 아이템을 구성하거나, 2) 뉴스 또는 다른 주제로 관련된 정보를 일반 공중에서 제공할 목적을 가지고 있거나 3) 서비스제공자의 주도하에 편집책임을 가지고 그리고 통제하에 어떤 미디어의 형태로 발행되는 것을 포함함(이상 제2조 제4항). 즉, 일간신문, 일반 또는 특별 주제를 다루는 주간 또는 월간 잡지를 포함함. 언론출판물에는 구독료를 지불하는 것을 기초로 하는 잡지와 뉴스 웹사이트도 포함하며, 어문저작물 이외에 사진저작물과 비디오물을 포함함. 다만, 과학 또는 학문적인 목적으로 정기적으로 발행되는 출판물의 경우, 과학저널은 포함하나 블로그와 같은 웹사이트는 포함하지 않음. |

(3) 언론출판물발행인(publisher of press publication) : 발행인은 유럽연합 내에 발행인의 사무소, 본부, 사업의 주사무소가 있어야 하며, 언론출판물을 정보사회서비스제공자가 온라인으로 이용할 경우에는 언론출판물 발행인에게 공중이용제공권을 부여함. 다만 이러한 ‘면책 범위’는 사용자가 언론출판물을 사적으로 또는 비상업적으로 이용하는 경우, 하이퍼링크, 개별적 단어의 이용 또는 언론출판물을 “매우 짧게 발췌하는 행위”로 제한함.

(4) 보호기간은 언론출판물 발행 후 2년까지임.

(5) 저작자의 수익분배청구권:언론출판물에 게재된 저작물의 저자는 정보사회서비스제공자가 언론출판물을 이용하여 지불하는 대가를 언론출판물 발행인이 받는 경우에 이 수익을 적절하게 분배해 달라고 요구할 수 있는 지위를 가짐.

저작권 지침 안 발효 이후 프랑스는 가장 먼저 국내법 절차를 마무리하고, 2019년 10월 말 시행에 들어갔음. 즉, 저작권 지침 15조 이행을 위해, ‘뉴스통신사 및 언론출판사를 위한 저작인접권 신설을 위한 2019년 7월 24일 법’을 신설했음.

구글은 EU 개정저작권지침에서 요구하는 바와 같이 프랑스에서 기사 발췌문을 보여주는 방식을 종전의 기사 제목과 썸네일 사진 및 기사의 앞부분 몇 줄을 보여주는 방식에서 제목과 링크만 노출시키는 방식으로 변경할 것이라고 발표함.

2020년 4월 9일, 프랑스 경쟁당국(Autoritéde la concurrence)은 구글(Google)에 뉴스의 재사용에 관한 ‘시장 지배적 지위 남용’을 이유로 임시조치(interim measures)를 부과함. 그리고 3개월 이내에 프랑스 뉴스 발행인 등 언론계와 뉴스 재사용에 관한 사용료를 협상할 것, 그리고 저작권법이 발효된 2019년 10월 24일부터 납부했어야 하는 사용료의 소급 적용할 것을 명함.

하지만 구글은 협상을 진행하면서 이에 항소함. 경쟁위원회가 정한 시일인 2020년 8월 말까지 뉴스사용료 합의가 이루어지지 않았고, 2020년 10월 프랑스 법원은 구글 항소를 기각하고 콘텐츠 이용료에 대해 저작권자와 협상하도록 명령하였고, 이에 구글은 2021년 1월 21일 성명을 통해 프랑스 언론 단체와 몇 개월에 걸친 협의 끝에 게시자 별로 사용료 지불에 대한 협상 틀을 확정했다고 발표함.

결국, 2021년 2월 14일 구글은 프랑스 언론매체 연합인 APIG에 뉴스 콘텐츠 사용료 등으로 3년간 7600만 달러(약 840억 원)를 지불하기로 합의함.

2021년 5월 20일 독일은 저작권법 개혁안(저작권서비스제공자법)을 통과시킴. 이 법은 2021년 8월 1일 시행됨.

2021년 11월 구글은 주간지 슈피겔, 디차이트, 경제지 한델스블라트 및 베를린 타게스슈피겔을 포함한 몇몇 언론사와 첫 번째 계약을 체결함.

2021년 11월 18일 구글은 크고 작은 규모의 언론출판사들과 논의가 진전된 단계라고 밝힘.

2021년 10월 독일 저작권료 징수단체 중 하나인 코린트미디어(Corint Media)는 구글과 협상에 돌입하고, 2022년 저작인접권 협상에서 뉴스사용료로 4억 2000만 유로를 요구하지만 협상은 결렬됨.

한편 코린트미디어는 2021년 12월, 메타의 페이스북, 인스타그램 등의 서비스에서 활용될 2022년의 독일 언론사의 뉴스콘텐츠 사용료로 1억 9천만 유로를 요구했지만, 협상은 난항이 예상됨.

2014년 10월 28일 스페인 의회는 구글뉴스에 링크와 스니펫(snippet)을 노출하는 대가로 저작권료를 내도록 하는 법 을 통과시킴. 저작권 관리 기관인 스페인 저작권보호센터(CEDRO)가 구글과의 협상에 나서며, 만약 뉴스 사용료 협상이 이루어지지 않는 경우, 지적 재산권 위원회에서 이 금액을 결정하게 되어 있었음. 이 법은 2015년 1월 1일 발효함. 하지만 이에 대응해 구글은 뉴스 서비스 중단함.

2021년 11월 2일 지적재산권법에 새로운 조항 도입함. 뉴스 저작인접권의 집단 관리 의무를 공식화하지 않으며 언론사와 저자가 콘텐츠의 출판 및 보수와 관련된 협상을 단독 또는 집단적으로 수행할 가능성을 남겨둠. 플랫폼 사업자에 선의와 투명성의 조건 하에 협상을 수행할 의무를 부과하며, 지배적 지위의 남용을 금지함.

2021년 11월 3일 구글은 스페인에서 구글 뉴스서비스 재개할 것이라 발표함. 구글은 개별 협상 없이 언론계 전체에 저작권료를 내도록 강제하는 것은 부당하다는 입장임.

이탈리아는 2021년 4월 20일 저작권 지침 안을 승인, 저작권법 개정을 위한 시행령 초안 작성했고, 이는 12월 12일 발효됨. 발효일로부터 60일 이내에 독립 기관인 AGCOM(통신 규제기관)이 뉴스 사용료를 산정하기 위한 기준들을 식별할 것을 규정하고 있음. 더불어 협상 개시요청 후 30일 이내에 보상 금액에 대한 합의가 이루어지지 않으면 언론사가 해당 문제를 AGCOM에 회부할 수 있도록 규정함.

뉴스사용료 제안은 위 기준을 준수해야 함. 제안서 중 어느 것도 이러한 기준을 충족하지 않는 경우, AGCOM이 일방적으로 플랫폼 사업자가 지불해야 할 보상금을 결정할 수 있음.

플랫폼 사업자는 언론출판사 또는 AGCOM의 요청에 따라 공정한 보상 금액을 결정할 수 있도록 모든 관련 데이터를 제공해야 함. 언론출판사의 요청 후 30일 이내에 이 데이터를 전달하지 않을 경우, AGCOM은 지난 회계 연도에 달성한 매출의 최대 1%에 해당하는 행정 벌금을 플랫폼에 부과할 수 있음.

2 김성윤, “NGT 식물에 대한 유럽연합집행위원회 규정 제안서 분석”, 한국바이오안전성정보센터, 2023

• NGT(New genomic techniques) : 2001년 GMO 법 시행 이후 등장하였거나 개발된 생명공학기술(생물체의 유전물질을 변경할 수 있는 다양한 기술)

• NGT 식물 : 식물 개발 과정에서 일시적으로 삽입되었을 수도 있는 육종가의 유전자풀 외부에서 유래한 유전물질을 포함하지 않는 조건으로 표적 돌연변이 유도 또는 시스제네시스 또는 이들의 조합으로 얻어진 유전자 재조합 식물

- NGT1 식물 : 부속서 Ⅰ에 명시된 기준(기존 식물과의 동등성 기준)을 충족하거나, GMO 법에 적용될만한 추가 변형이 없는 조건하에서 부속서 Ⅰ에 명시된 기준을 충족하는 NGT 식물의 자손

- NGT2 식물 : NGT1 식물을 제외한 NGT 식물

• 건강과 환경에 대한 높은 수준의 보호 유지

• 광범위한 식물 종, 특히 농식품 시스템의 지속 가능성 목표에 기여하기 위한 개발 주도

• 중소기업을 위한 연구와 혁신이 가능한 환경조성

• 카테고리 1 NGT 식물(이하 NGT1 식물) (자연적 또는 전통적인 육종에 의해 발생할 수 있는 식물) 및 NGT1 제품(식품·사료·가공품)은 제안된 법령에 설정한 기준에 따른 검증절차 이행 후, 이 기준 충족 시 GMO 법 (Directive 2001/18) 적용을 면제하여 일반 작물과 동등하게 취급

- NGT1 식물 정보는 종자표시, 공공 데이터베이스, 식물품종 카탈로그를 통해 모든 회원국 국민들에게 제공됨(다만 기업비밀 유지 조항 적용)

• 그 외의 모든 NGT 식물은 카테고리 2 NGT 식물(이하 NGT2 식물)로 분류되어 GMO 법 적용 대상

- 시장에 출시되기 전에 위해성심사와 승인 절차 진행

- 이력 추적, GMO 표시

- NGT2 식물은 Directive 2001/18/EC 26b 조(GMO 재배) 규정을 적용받지 아니하도록 규정, 회원국의 재배결정권 배제

• NGT 식물은 유기농 생산 규정(REGULATION (EU) 2018/848)에 의하여 유기농 생산에서 금지

- 유기농 생산에서 NGT 식물 제외를 위하여 유기농 및 Non-GM 재배 농민은 NGT 제품 공개 목록, 품종 카탈로그의 종자 표시 등을 통해 확인 가능

• 지속가능한 농업 및 식품 시스템으로의 전환에 기여, 농식품 생산에 대한 EU의 대외의존도 감소

- (농민) 농약, 비료 사용 감소로 인해 식물 품종 선택의 폭 확대, 비용이 절감 및 환경적 성과 증대

- (소비자) 안전한 제품 선택의 폭이 확대, 영양 개선, 농약 등 바람직하지 않은 물질 축소

- (중소기업을 포함한 연구자 및 식물 육종가) 법적 명확성 향상 및 육종 속도와 정밀도를 높일 수 있는 더 많은 도구 제공

- (식량 시스템) 기후 복원력, 천연자원 절약, 배출량 감소, 음식물 쓰레기 감소, 식량 안보 강화

• NGT1 식물 검증절차에 따른 비용 감소 추계

- (육종가) 검증 1건 당 약 995만 유로~1,120만 유로(한화 약 142억 원 ~160억 원)

- (행정기관) 연 총 절감액 약 140만 유로(한화 약 20억 원)

• NGT2 식물 승인절차에 따른 비용 감소 추계

- (육종가) 승인 1건 당 10만 3천 유로 이하 (한화 1억 5천 원 이하)

- (행정기관) 연 총 절감액 70만 유로 이하(한화 10억 원 이하)

- (검증 방법 및 검증 수수료 면제) 10만 5천 유로(중소기업, 52,500유로) 절감

| 목차 | 내용 |

|---|---|

| 제1장(제1조~제4조) | GMO 법률의 대상, 범위, 특별원칙을 규정하고 있으며, NGT 식물 및 그 유래 제품에 대한 검증절차(제2장) 및 승인절차(제3장)를 의무화하는 내용을 명시함 |

| 제2장(제5조~제11조) |

부속서 Ⅰ에 따른 표적 돌연변이 유도, 시스제네시스를 통해 얻어진 NGT 식물이 자연 또는 재래식 육종 기술에 의해 얻어진 것인지 여부를 검증하는 절차, 기준 규정 - NGT1 식물은 GMO 법의 요구사항에서 면제되며, 기존의 식물에 적용되는 규정을 따름 - 유기농 생산에서 있어서는 계속 금지 - NGT1 식물의 환경방출 전 검증은 요청을 받은 회원국 수행, 식품 및 사료의 경우 EFSA에서 과학적 자문 제공 및 위원회결정 - 부속서 Ⅰ 기준 준수 검증 결정은 EU 전체에 유효 - NGT1 식물 종자 표시 및 공공 데이터를 구축, 카탈로그에 NGT1 식물 표시 |

| 제3장(제12조~제25조) |

NGT2 식물에 적용되는 기준으로 EU의 기존 GMO 관련 법률이 일부 조정되어 적용됨 - 규제 인센티브 조항(제4절 제22조)은 부속서 III 제1부에 열거된 형질을 포함하는 NGT2 식물에 적용되며, 부속서 III 제2부(제초제 내성)에 열거된 형질을 포함하지 않는 것을 조건으로 함 - NGT2 식물 및 제품은 EU GMO 법의 이력추적 및 라벨링 요건을 적용받음(제4절 제23조) - NGT2 식물은 EU 지침 2001/18에 따른 회원국들이 자국 내 GMO 재배를 제한하거나 금지하는 규정(재배결정권)에 적용되지 아니하며, 회원국은 공존의 조치를 취하여야 함(제4절 제24조) |

| 제4장(제26조~제34조) | 위임 및 이행 규정(제26조~제28조), 가이던스(제29조), 모니터링, 보고 및 평가(제30조), 타 연방법 참조(제31조), 행정검토(제32조), 다른 법률 개정(제33조) |

• 유럽의회 승인 → 유럽관보게재 → 관보게재 2년 후 시행

- 유럽의회 승인을 위한 일반 입법 절차 진행

• 농민, 종자기업, 식품·사료기업 등은 해당 제안에 대하여 환영하는 입장이나, 유기농기업·반 GMO 단체 등은 반대의견 제출, 특히 오스트리아, 슬로바키아, 독일 등이 해당 제안에 대하여 반대를 표명함

• 제안된 규정(안)은 유럽의회와 이사회, 위원회 간 협상을 거쳐 표결로 승인한 후 관보에 게재될 예정이며, 관보 게재 후 2년 후에 시행되므로, 이행까지는 시간이 걸릴 것으로 예상됨

• EU는 그린딜 정책과 Farm to Fork 정책, 생물다양성 보전 정책 등 농식품 시스템 중 NGT 식물에 대한 규제 완화 추진

• 기후변화, 지역분쟁(러-우크라 전쟁) 등에 따른 식량위기에 대한 EU 회원국 국민 보호 정책 일환

• GMO에 대하여 보수적인 입장을 취하던 EU에서 규제 완화 규정을 제안함으로 인하여, 국내 다수 바이오분야 업체 및 연구자들의 신규 법안 제정 또는 LMO 법의 추가 개정 요구 증대 예상됨

• 소비자·환경단체는 EU 집행위원회 제안 법안이 유럽의회 승인을 위한 일반 입법 절차가 남아 있으므로, EU 상황을 예의주시할 것으로 예상됨

• 한편, 정부는 국회 계류 중인 유전자변형생물체법 일부개정안(22년 7월 22일 제출)이 국제 규제 조화 및 규제 합리화에 가장 부합함을 강조할 것이라 예상됨

- 유전자가위기술 적용 산물에 대한 주요국의 정책 중에서 EU의 정책 제안이 우리나라의 개정법안과 가장 유사함

• 검증절차 대상은 NGT1 식물이며, ①시장 출시 이외의 다른 목적으로 의도적 방출(환경방출)하는 NGT1 식물의 검증(안 제6조), ②시장에 출시할 목적인 NGT1식물의 검증(안 제7조)으로 구분

| 환경방출용 NGT1 식물 | 시장 출시용 NGT1 식물 | |

|---|---|---|

| 검증기관 | - 환경방출 되는 회원국 관할기관 - 해당 회원국이 둘 이상일 경우 그 중에 하나의 회원국의 관할기관 |

- EFSA (European Food Safety Authority) |

| 검증요청서 내용 |

EFSA 표준 데이터형식에 따른 검증 요청서 제출 a. 요청자의 성명과 주소 b. NGT 식물의 명칭과 상세 c. 도입된 또는 변형된 특성 및 특징에 대한 설명 d. 수행된 연구의 사본 및 입증 자료 - NGT 식물(식물개발 과정에서 일시적으로 삽입된 외래유전자를 포함하지 않은) - 부속서 Ⅰ에 명시된 기준을 충족하였는지 여부 e. 의도적 환경방출이 이루어지는 회원국의 명칭 f. 기밀 취급 정보 요청의 정당성 EFSA 표준 데이터형식에 따른 검증 요청서 제출 |

a. 요청자의 성명과 주소 b. NGT 식물의 명칭과 상세 c. 도입된 또는 변형된 특성 및 특징에 대한 설명 d. 수행된 연구의 사본 및 입증 자료 - NGT 식물(식물개발 과정에서 일시적으로 삽입된 외래유전자를 포함하지 않은) - 부속서 Ⅰ에 명시된 기준을 충족하였는지 여부 e. 기밀 취급 정보 요청의 정당성 |

| 요청서 반려 | - 관할기관은 요청서 정보 누락 시 30일 이내 요청 접수 불허 통보 | - EFSA는 요청서 정보 누락 시 30일 이내 요청 접수 불허 통 |

| 검증 | - 관할 기관은 요청 접수 30일 이내 해당 NGT 식물이 부속서 Ⅰ의 기준을 총족하는 지 확인하여 검증 보고서 (verification report) 작성한 후 다른 회원국 및 위원회에 제공 | - EFSA는 요청 접수 30일 이내 해당 NGT 식물이 부속서 Ⅰ의 기준을 총족하는 지 확인하여 문서 (statement) 작성한 후 회원국 및 위원회에 제공 |

| 집행위원회 및 다른 회원국 검증 |

- 해당 보고서 수령 후 20일 이내에 의견제출 | - |

| 결정채택 | - 의견이 없을 경우 : 위원회 및 회원국 검증기간 이후 7일 이내에 NGT1 식물 여부 결정 후 요청자, 다른 회원국, 위원회에 통보 - 의견이 있는 경우 : 지체 없이 위원회에 전달하고, 의견을 전달받은 위원회는 EFSA와 45일 이내 결정 초안을 작성한 후 필요시 위원회 재적 위원 과반수 찬성으로 결정문 채택 |

- 위원회는 EFSA의 문서를 접수한 날로부터 30일 이내에 결정문 작성 후 필요시 위원회 재적 위원 과반수 찬성으로 결정문 채택 |

| 결정공개 | - 유럽연합 공식 관보 게재 | - 유럽연합 공식 관보 게재 |

| 소요 검증기간 |

- 요청 반려 시 : 최대 30일 - 요청 접수 시 : 최대 37일 ~ 95일 |

- 요청 반려 시 - 최대 30일 - 요청 접수 시 - 최대 60일 |

• NGT 식물 중 승인절차 대상은 NGT2 식물과 NGT2 제품(식품 및 사료 포함)이며, 승인절차는 ①시판 이외의 목적으로 의도적으로 방출하는 경우 지침 2001/18 파트 B의 절차 적용, ②식품 및 사료 이외의 제품을 시판하는 경우 지침 2001/18 파트 C의 절차 적용, ③GM 식품 및 사료의 시판에 대해 규정 (EC) No 1829/2033의 절차 적용

| EU (안) | 우리나라(안) | |

|---|---|---|

| 관련 법령 또는 개정안 | GMO 법, NGT식물법(안) | 유전자변형생물체법 일부 개정안(국회 계류) |

| 법적 정의 상 GMO 여부 | NGT 식물은 GMO 해당 | GMO 해당 |

| 규제 적용 | NGT1식물은 GMO 규제 면제 NGT2 GMO 식물은 규제 |

유전자변형생물체법 일부 규제 면제 (위해성심사등) |

| 사전검토의 유무 | NGT1식물에 대한 사전검토를 통하여 유전정보 확인 절차 진행 NGT2 GMO 식물은 규제 적용에 따라 승인 절차 진행 |

사전검토 절차는 대통령령 등 하위법령에서 구체화 예정 (외래유전자 도입 및 잔존 여부 확인 등) |

| 표시 | NGT1식물 유래 종자 표시 의무 NGT2 GMO 식물 및 유래 제품 표시 |

표시 여부 및 방법 검토 필요 (현재 식품위생법상 표시 대상 GMO) |

지식재산권 제도를 식물 신품종 개발에 적용하여 신품종 개발 기술을 장려하고 농업 생산성을 높이기 위하여 공동체 내에서 하나의 절차결정에 의해 공동체 전역에서 유효한 품종 보호권을 확보토록 하기 위해 식물 신품종보호규정(Council Regulation EC No.2100/94 of 27 July 1994 on Community plant variety rights : CPVR)이 1994년 7월에 채택되었고, 1996년 9월에 ‘공동체 식물품종보호청(Community Plant Variety Office : CPVO) 프랑스 Angers)’이 발족. CPVO는 EU 독립기구 기구이며, 유럽식물품종보호권(CPVR)을 위한 업무를 독자적인 책임 하에서 수행.

CPVR 출원은 모든 식물의 종(species) 및 속(generes)을 보호대상으로 하며, 식물 신품종을 보호받기 위하여 출원인은 CPVO에 출원서, 특성기술서(TQ : Technical Questionnaire), 특성기술서의 기밀사항(Technical Questionnaire Confidential part), 품종명칭 출원(Proposal for a variety denomination), 통지서(Notification form) 및 수수료 납부내역을 제출하여야 하며, CPVO는 심사를 통해 구별성, 균일성, 안정성 및 신규성이 있는 경우 품종권이 부여되며, 품종권은 권리를 부여받은 다음 해부터 25년간(포도, 수목의 경우 30년) 보호됨.

CPVR 출원은 EU의 회원국 및 UPOV 동맹국의 국민. EU 이외의 동맹국으로부터의 출원인은 대리인을 선정해야 함.

출원 서식은 CPVO에 요청하여 이용할 수 있는데, 요청 시 사용언어 및 출원할 품종의 종을 명기해야 함. 서식은 각 국가기관에도 비치되어 있으며 웹사이트에서 다운로드할 수 있음.

특성기술서와 함께 출원된 날짜에 따라 처리됨. “출원서 작성을 위한 지침”을 읽고 작성하며, “해당 없음(not applicable)”인 경우라면 해당란에 표시함. 출원서의 작성은 부표 Ⅰ에서 자세히 설명하고 있음.

- 특성기술서(TQ)는 재배시험을 수행하는데 필요한 기본 정보를 제공.

- 주요 작물의 프로토콜은 기 작성됨. 일부 프로토콜을 아직 적용하지 못한 종⋅속의 경우, 영어, 불어, 스페인어, 독일어로 작성된 UPOV 양식을 이용할 수 있음. 일부 UPOV form이 없는 작물의 경우 Office에서 제공하는 일반 TQ를 사용해야 하며, 주요 작물의 TQ는 웹상에서 다운로드할 수 있음. 만약 Online 상에 TQ가 없는 경우 Office로 문의하기 바람.

교배품종의 육종가는 관련자료의 기밀 처리를 요구할 수 있음.

출원과 동시에 명칭을 제출할 필요는 없으나 CPVR의 등록이 지연되지 않도록 늦지 않게 제출되어야 함(공보에 공고 후 이의제기기간 3개월 소요)

이사회법 2100/94 및 시행 규정인 규정 1239/95에 의하여, 재배시험의 완료 등, 기타 심사 절차가 완료되기 전 품종명칭이 제출되지 않으면 출원이 거절됨.

국가기관을 거쳐 출원한 경우 Office에 직접 통지해야 함.

출원인은 수수료 납부에 관해 Office에 정보를 제출해야 함. CPVO에 납부되는 모든 수수료는 본 양식을 이용해야만 함.

모든 과수 및 화훼류는 특성기술서에 칼라사진 2부씩을 첨부하여 출원해야 함(필수). 사진은 재배시험 수행을 위해 필수적이므로 출원인은 꽃, 과일 등 기타 관련부위의 접사사진 및 식물체 전체의 사진을 제출해야 함.

CPVR 출원의 거절에 대하여, 이의 신청 절차, 및 항소 절차가 있음.

집행위원회는 생명공학 분야의 기술발전 기반을 조성하고 연구 개발 및 투자 방향을 제시하기 위해서는 EU 내에서 통일된 특허보호 기준을 설정할 필요가 있다고 보아 1996년 7월 생명공학 발명의 법적보호를 위한 지침(European Parliament and Council Directive 98/44/EC of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions)을 제안함, 이 지침은 1998년 7월에 채택.

지침의 주요 내용은 동물, 식물의 변종, 동물과 식물의 생산을 위한 기본적인 생물학적 방법, 각종 형성 및 발전단계에 있는 인체 및 그 요소의 단순한 발견과 인체 유전자 조작 등 공서양속에 위반되는 발명들을 특허가 될 수 없는 발명으로 규정함.

인체에서 분리되었거나 기술적 과정을 거쳐 생산된 인자는 특허의 대상이 될 수 있도록 규정하고 있으며, 자기 농장에서 농업적 목적을 위한 증식과 복제에 대해서는 로열티 지불 없이도 특허 물질의 사용이 가능하도록 함. 동 지침의 내용은 1999년 9월부터 유럽 특허청의 특허부여 기준에 반영하여 시행됨.

한편, 회원국들은 2000. 7. 30까지 동 지침의 내용을 국내법에 반영하도록 되어 있음에도 불구하고 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 등이 아직도 국내법에 반영하지 않고 있을 정도로 이 지침은 논란이 많은 지침 중의 하나.

EU는 컴퓨터 관련 발명 또는 소프트웨어 발명을 특허로서 보호함을 내용으로 하는 컴퓨터 관련 발명의 특허 보호 지침(Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions)의 설치 여부를 논의한 바 있음. 동 지침 안은 유럽 특허청이 영업발명 등 컴퓨터프로그램 관련발명에 대해 사안별로 특허를 부여하고 있던 점을 개선하여 유럽 차원의 통일된 특허부여제도를 설치하자는 의도로 2002년 2월 집행위원회에 의해 제안된 것. 동제안의 발표 이후 2005년 초까지 유럽에서는 이 지침 안의 채택 여부에 대하여 많은 논란이 있었으나, 2005년 7월 유럽의회 총회는 표결을 통해 이 지침 안(법안)의 채택을 최종적으로 부결시킴.

동 표결은 대기업과 중소기업들 간의 이익이 첨예하게 대립되어 있는 상태에서 이루어졌는데, 대부분의 유럽 의회 의원들이 지침의 채택을 반대하는 중소기업의 입장을 지지하였고 또한 컴퓨터 관련발명에 대하여 광범위한 특허 보호를 인정하고 있는 미국의 정책에 대한 EU 지역의 반대 분위기 및 일부 대기업들이 컴퓨터 소프트웨어 분야에서 누리는 독점적 지위 및 큰 수익에 대한 반 대기업 정서 등도 표결에 영향을 미친 것으로 전해졌는데, 유럽 의회 의원 중 절대다수(찬성 14, 반대 648, 불참 18)가 위 지침의 채택을 반대하였으며, 그 결과 이 지침 안은 자동 폐기됨.