국가선택

국가선택

| [표 1] 국가기본정보 출처: 외교부 | |

| 일반사항 |

|

|---|---|

| 정치현황 |

|

| 경제현황 (2020 년기준, IMF 추정치) |

|

| 우리나라와의 관계 |

|

| [표 2] 對 韓 무역협정 체결현황 출처 : KOTRA | ||||

|---|---|---|---|---|

| 협정명 | 체결국가 | 체결일자 | 발효일자 | 비고 |

| 한-미 자유무역협정 | 한국 | 2007.04.02 | 2012.03.15 | - 주요 수출, 수입품(전기제품, 자동차, 전력생산부품, 화학제품, 의학 및 과학 용품 등) 무관세 |

| 한-미 자유무역협정 | 한국 | 2018.03.24 | 2019.01.01 |

- 투자자-국가간 분쟁 해결(ISDS) 개선 - 무역구제 투명성과 절차 개선 - 자동차 안전, 환경 기준 정립 |

| [표 3] 미국 경제 지표 현황 자료 : IMF, 미국 통계청, BEA, KOTRA | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 경제지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 경제성장률(%) | 2.9 | 2.3 | -3.4 | 5.7 | 2.1 |

| 명목 GDP( 십억$) | 20,527.20 | 21,372.60 | 20,893.80 | 22,994 | 6,534 |

| 1인당 GDP(PPP, $) | 61,305.19 | 62,417.55 | 59,803.38 | 63,017.82 | 62,866.71 |

| 1인당 명목 GDP($) | 62,769.66 | 65,051.88 | 63,078.47 | 69,231.40 | 75,179.40 |

| 정부부채(% of GDP) | 107.06 | 108.46 | 133.92 | 133.280 | 129.008 |

| 물가상승률(%) | 2.43 | 1.81 | 1.25 | 4.7 | 8.0 |

| 실업률(%) | 3.89 | 3.68 | 8.11 | 5.43 | 3.5 |

| 수출액(백만$) | 1,665,786.77 | 1,642,818.69 | 1,424,932.05 | 1,761,709.93 | 2,062,937.00 |

| 수입액(백만$) | 2,536,145.27 | 2,493,737.71 | 2,335,990.97 | 2,853,093.73 | 3,246,432.00 |

| 무역수지(백만$) | -870,358.50 | -850,919.02 | -911,058.92 | -1,091,383.80 | -948,100.00 |

| 외환 보유고(백만$) | 124,984.56 | 128,928.01 | 145,752.46 | 251,568.25 | 356,130.00 |

| 이자율(%) | 2.38 | 1.63 | 0.13 | 0.13 | 4.50 |

| 환율 (자국통화) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

FTA는 기본적으로 당사국간의 관세를 철폐하고 자유무역을 증진하는 목적으로 이루어지는

조약이나, 실제 관세철폐의 범위 및 시기는 당사국들의 국내시장 상황 및 특성에 기인하여

당사국간 협상 결과에 따라 다르게 나타남

- FTA 협상 당사국들은 원칙적으로 모든 품목에 대한 관세철폐를 추구하나 품목 , 및 상대

국 시장의 특성을 고려하여 특정 품목을 장기철폐품목 및 저율관세 할당물량(Tariff Rate

Quota) 등으로 분류

비관세 장벽이란 정부가 국산 상품과 외국산 상품을 차별하여 수입을 억제하는 정책으로

비관세 장벽에는 외국으로부터의 수입물량 자체를 규제하는 수입할당 제도와 무역상대국으

로부터의 수입에 의해 발생한 국내 산업의 피해를 구제하는 제도인 무역구제가 있음

- 수입할당 제도에는 총량쿼터, 국가별쿼터, 관세쿼터와 같은 방식이 있으며, 무역구제에는

세이프가드, 반덤핑 조치 및 상계조치가 있음. 특히 무역구제 제도는 불공정무역으로부

터 국내산업을 보호하기 위해 WTO가 인정하는 유일한 합법적 보조 수단임

최근 미국은 반덤핑, 상계관세 등의 간접적인 수입제한방식을 사용하여 수입규제조치를 취

하는 경향을 보이고 있음

- 미국은 많은 무역구제조치를 시행하고 있으며, 반덤 조사 조치에 의해 실질적으로 덤

핑에 의해 미국 산업이 피해를 입었다는 결론이 나는 경우는 절반 정도에 불과한 반면,

장기간에 걸친 조사 기간동안 수출업체가 받는 피해는 보상받을 방법이 없음. 따라서 이

러한 무역구제조치는 국내 업체들의 대미 수출에 있어서 상당한 장애가 되고 있음

- 또한 미국의 까다로운 통관절차도 대미수출의 장애 중 하나이며, 일선세관에서 유사상품

확인, 원산지 확인, 구성성분 확인 등의 이유로 통관을 지연시켜 과다한 통관비용이 발

생하거나 상품이 변질되는 사례가 있음

미국은 세계 최대의 시장이며 동시에 가장 개방된 시장으로서 외국인 투자에 대해서는 개

방정책을 유지하고 있음

- 미국 정부는 외국인 투자에 대해 개방적 태도를 취하고 있으며, 정치, 경제, 사회적으로

안정된 사회이며, 에너지 가격이 비교적 저렴하고, 상품 및 용역의 거대한 판매 시장이

형성되어 있으며, 고급 전문경영인 및 숙련노동자의 확보가 쉬우며, 기업가 정신을 중시

하는 문화가 있는 등, 외국인의 투자처로서는 유리한 조건을 갖추고 있음

- 미국내 외국기업은 국내기업을 위한 연방정부 중소기업청 프로그램과 (SBA) 동일한 수준의

지원을 받을 수 있고 동일한 과세율 적용대상이 되며, 많은 주정부가 투자유치를 위하여

산업수입채권발행 권익을 제공하고 있음

기업의 미국진출을 위해서는 현지법인(자회사) 설립 또는 해외지사 설립 중 하나를 선택하여야 하며, 이는 본사가 부담하는 책임과 세금의 범위에서 차이가 있음. [표 4]는 미국내 현지법인 및 해외지사 설립의 차이점을 보여줌

| [표 4] 미국내 현지법인 및 해외지사 설립의 차이점 출처 : KOTRA | |||

|---|---|---|---|

| 설립회사 | 특징 | ||

| 현지법인 |

|

||

| 해외지사 |

|

||

(미-중 대립관계) 2018년 트럼프 정부가 중국 제품에 대한 고관세 부과 반도체 , 산업 패권

대립 등 무역 분쟁에서 시작한 미국과 중국 간의 대립 관계는 대만 군사 위협, 인권, 환율,

전략물자 수출 제한 문화 , 콘텐츠 제한 등 다양한 부문으로 확장되고 있음

- 2018년부터 미국의 최대 수입대상국인 중국으로부터의 수입은 감소 중 년 . 2021 11월까지

미국의 총 수입액 2 5750 조 억 달러 중 대 중국 수입액은 4568억 달러로 전체 수입의

17.8% . 의 비중을 차지함 이는 우리 기업들에 반사 이익으로 돌아올 수도 있으나 한국의

최대 수출대상국인 중국의 대미수출 감소로 인해 중간재를 수출하는 우리 기업에는 타

격이 불가피할 것으로 보임

(물류대란) 코로나19로 소비자들이 외식이나 레저 소비는 줄이고 온라인 쇼핑을 선택하면

서 물류 과부하가 심각해짐

- 태평양 상선협회에 따르면 2021 1 LA 년 월까지 와 롱비치항의 화물량은 전년 동기 대비

각각 17.4%. 17.6% 증가

- 최대 전자상거래 기업인 아마존은 폭발적인 성장을 보이고 있음에도 공급 지연으로 인해

2021년 3분기 순이익은 전년 동기 대비 50.2% 감소하였음

- 기존 대비 약 3배 이상 폭등한 물류비는 특히 우리 중소기업들의 대미 수출에 큰 걸림돌

로 작용하고 있음

(대규모 인프라 확충 법안 시행) 2021년 11월, 1조 2000억 달러 규모의 인프라 법안이 하원

을 통과함. 역대 최대 규모의 인프라 투자는 미국의 도로와 교량, 철도 재건, 전력망, 고속

통신망 확충, 기후변화 대응 등을 목표로 한함

- 도로, 교량 및 주요 프로젝트에 1100억 달러, 대중교통 및 철도 현대화에 1050억 달러,

전력 인프라에 730억 달러, 초고속 인터넷 인프라에 650억 달러, 상수도 인프라 550억

달러를 투자할 계획

- 바이 아메리카(Buy America) 조항을 통해 미국산 제품의 사용 의무를 명문화하였으나

WTO 및 한-미 FTA를 통해 조달시장이 개방돼 있어 우리 기업들에는 참여 기회가 주어

져 유리하게 작용될 전망이며, 품목별로는 수송 기계, 중장비, 건축자재, 케이블 등이 유

망할 것으로 보임

(탄소중립 정책) 2021년 12월, 바이든 대통령은 2030년까지 연방 정부 차원의 탄소배출을

65% 2050 줄이고 년에 탄소중립을 달성하는 행정명령을 내림 이에 . 따라 연방 정부는 2030년

까지 모두 그린 전기를 사용하고 2035년까지 자동차와 트럭 등 미국 정부가 운행하는 차량

모두를 배기가스 제로 차량 으로 (ZEV) 교체하는 내용을 포함함

(MZ세대의 사회변화 주도) 2020년 기준 밀레니얼 세대 (1981~1996년 출생, 미국 인구의

22%)와 Z세대(1997년 ~2012년 출생, 미국 인구의 20%)의 소비 규모는 약 3조 달러로 추산됨.

MZ세대의 본격적인 사회 진출로 미국 내 정치, 경제적 영향력이 확대될 것이며 시장연구기관인 퓨 리서치에 따르면 18~29세 미국인의 99%가 인터넷을 사용하고 있어 이들은 디지털

환경을 주도하고 있음. 현재 미국 내에서 BTS를 비롯, 오징어 게임 등 한류의 인기몰이로

인해 한국산에 대한 긍정적인 인식이 확산 중이므로 우리 제품, 서비스 진출 기회가 확장될

것으로 보임

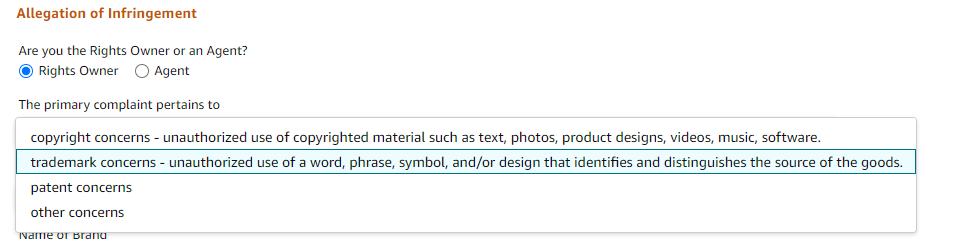

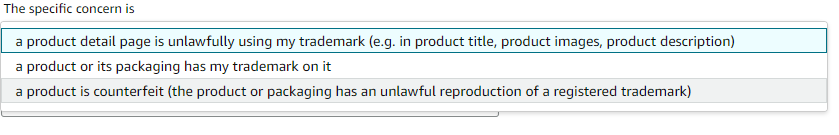

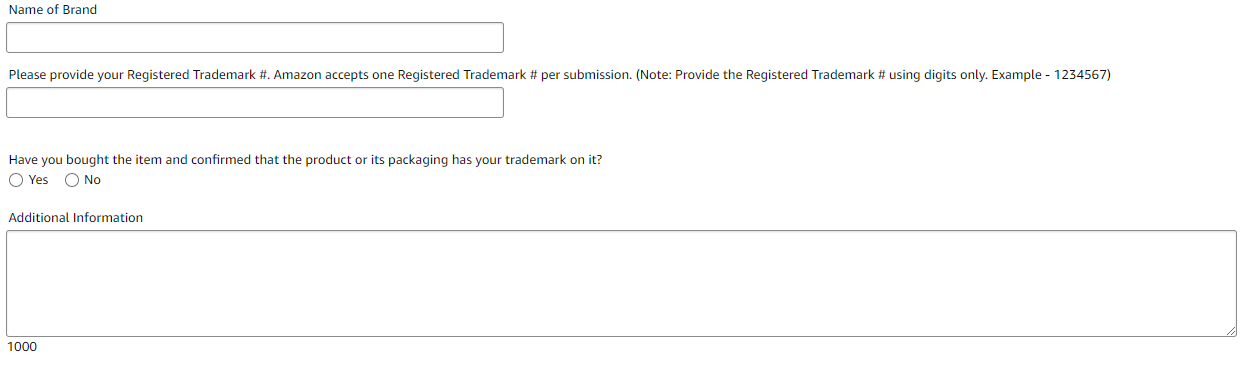

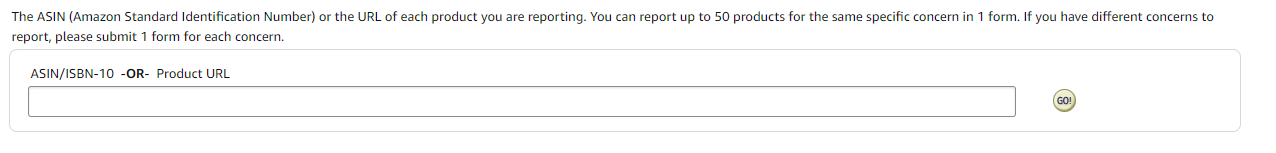

미국 지식재산권 관련 법률은 연방 특허법(이하 ‘특허법’이라고 함), 연방 상표법(이하 ‘상표법’이라고 함), 저작권법, 반독점법 등이 있음.

특허법(35 U.S.C.)은 발명을 보호하는 특허권을 규율하는 법률로서, 발명은 신규성이 있어야 하고 비자명성 요건을 충족하여야 함. 특허법에 의해 타인이 권원 없이 미국 내에서 특허 제품을 제조·사용·판매 청약·판매하거나 미국 내로 수입하는 것이 금지됨

미국법에서는 한국법과 달리 디자인에 대해서도 특허라는 용어를 사용하며, 특허법에서 출원 및 등록 절차에 관해 규정하고 있음

상표법(15 U.S.C)은 상표권을 규율하는 법률임. 상표법에 의해 타인으로 하여금 혼동가능성이 있는 유사상표를 사용하는 것이 금지되고, 당사자의 제품이나 서비스의 출처를 밝히거나 다른 출처와 구별시킬 수 있는 단어, 구절, 상징, 디자인 등을 보호함

또한 상표법에서는 부정경쟁행위(불공정한 상거래행위인 허위 광고, 제품 비방, 상거래상 비방, 영업비밀 침해, 광고권 침해와 남용 등)도 규제하고 있음

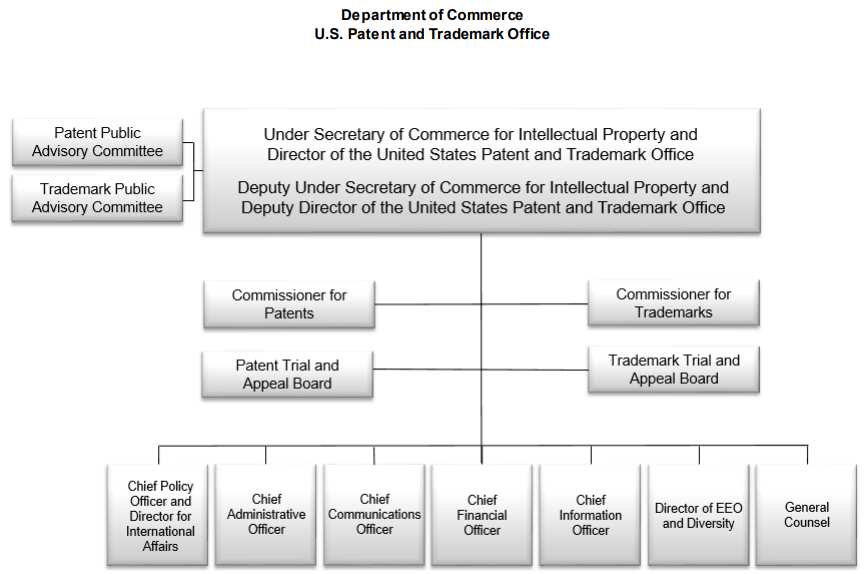

미국특허청(United States Patent and Trademark Office, PTO 또는 USPTO)은 미국 상무부 산하 기관으로 특허 심사, 등록 및 상표등록을 관장하는 기관임. 현재는 버지니아 주 알렉 산드리아에 소재하고 있으며, 직원 수는 약 14,000명(2021년), 연간 총 수입액은 약 39억 9천 만달러에 달함

- 미국특허청 설립의 근거법은 “의회는 저자와 발명자에게 각자의 저작물과 발명에 대한 제한된 시간 동안의 독점적인 권리를 부여함으로써 과학 및 유용한 기술의 진보를 증진 할 권력을 가진다”라고 규정한 미국 헌법 제1조 제8항에 있음

미국특허청의 주된 업무는 다음과 같음

* 특허 및 상표 관련법에 관한 행정업무

* 상무성과 대통령 및 특허, 상표, 저작권 보호와 관련된 행정부에 대한 자문

* 교역 관련된 지식재산권적 측면에 대한 자문

미국특허청의 조직 구조를 살펴보면, 청장 아래 크게 특허국장(Commissioner for Patent)

및 상표국장(Commissioner for Trademarks)가 있으며, 이 외에 행정부서가 속해 있는데, 각

각 홍보실, 재정실, 행정실, 대외사무실, 일반법무실 및 정보실이 있음

- 특허국장 산하에는 특허사무담당 부국장, 특허심사 정책담당 부국장 및 특허자원 및 계

획 담당 부국장이 있고, 특허사무담당 부국장 산하에 기술 센터가 소속되어 있음

- 상표국장 산하에는 상표사무 담당 부국장 및 상표심사 정책담당 부국장이 있고, 상표사

무 담당 부국장 산하에 상표법 담당부가 소속되어 있음

- 일반법무실 산하에는 미국특허심판원(Board of Patent Appeals and Interference)이 소속

되어 있음

- 방문주소 : USPTO Madison East Building, Concourse Level, 600 Dulany St, Alexandria, VA 22314, United States

- 전화 : 1-866-217-9197

- 청장(재임) : Kathi Vidal

- 홈페이지 : www.uspto.gov

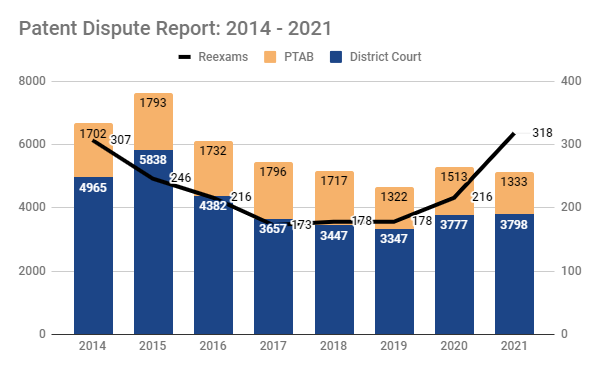

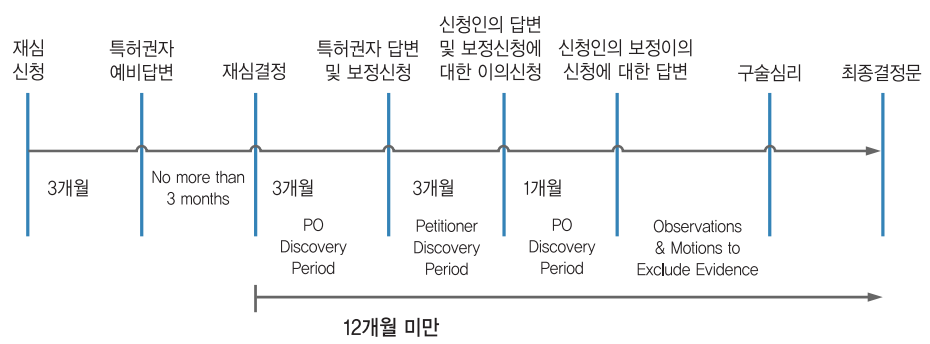

특허심판위원회(Patent Trial and Appeal Board)는 한국의 특허심판원과 유사한 조직으로 미국 특허상표청의 유관기관에 해당하며, 개정법에 의해 종전의 특허항소 및 저촉절차 심의 위원회(Board of Patent Appeals and Interferences)를 대체하는 조직으로 설립되었음 등록 후 재심(Post Grant Review), 및 당사자계 재심(Inter Partes Review)은 특허심판위원회의 심판관(judge)에 의해 심리됨

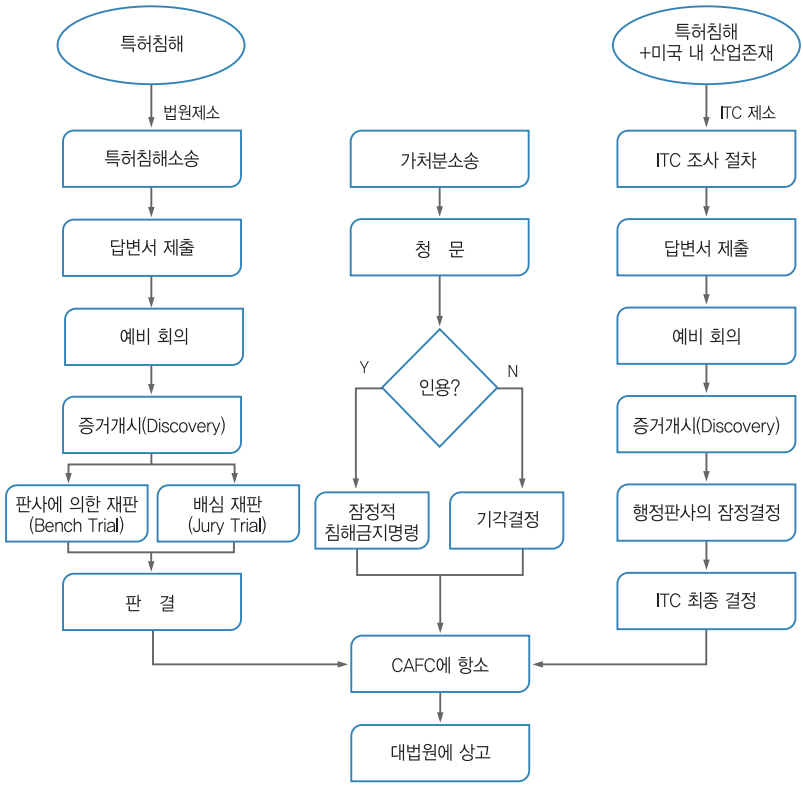

연방순회항소법원은 국제 무역, 정부 계약, 특허, 상표, 연방정부, 연방공무원에 대한 금전

청구, 퇴역 군인의 이익 등의 분야에서 전속관할권을 가짐

따라서 모든 연방지방법원(Federal District Courts), 국제무역법원(The United States Court

of International Trade) 및 퇴역군인청구에 대한 미국 항소법원(United State Court of

Appeals for Veteral Claims)의 판결에 불복하는 소는 연방순회항소법원에 제기되어야 함. 또

한 연방순회항소법원은 미국 실적주의 보호위원회(Merit Systems Protection Board), 계약항

소위원회(Boards of Contract Appeals)와 특허심판원(Board of Patent Appeals and Interferences) 및 상표심판원(Trademarks Trial and Appeals Board)의 결정에 대한 불복소송

에 대한 관할권을 가짐

미국연방순회항소법원은 12명의 판사로 구성되며, 미국 상원의 조언과 동의를 얻어 대통령

이 임명함. 연방순회항소법원 판사는 연방헌법 제3조에 따라 종신직이며, 시니어 신분을 판

사가 선택할 수 있음. 판사가 시니어 신분을 선택할 경우 일반 판사보다 적은 사건을 담당

하는 대신 정원외로 계속 법원에 남을 수 있음

연방순회항소법원의 일반 판사는 한명의 사법보조원(Judical Assiatant)과 세명의 재판연구

관(Law Clerk)을 둘 수 있으며, 시니어 판사는 한명의 사법보조원과 한명의 재판연구관을

둘 수 있음

* 주소 : 717 Madison PI NW, Washington, DC 20005

* 전화 : 1-202-275-8000

* 법원장(재임) : Kimberly A. Moore

* 홈페이지 : www.cafc.uscourts.gov

| [표 5] 지식재산권 관련 조약 현황 출처: USPTO, KOTRA | |||

|---|---|---|---|

| 구분 | 조약명 | ||

| 지식재산권보호 | Paris Convention | ||

| Trademark Law Treaty | |||

| Singapore Treaty on the Law of Trademarks | |||

| 글로벌 보호 체계 | Budapest Treaty | ||

| Hague Agreement | |||

| Madrid Protocol | |||

| Patent Cooperation Treaty(PCT) | |||

| Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights | |||

| 지재권 분류 | Locarno Agreement | ||

| Nice Agreement | |||

| International Trademark Classification | |||

| Vienna Agreement | |||

| [표 6] 지식재산권 지원 사업 목록 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 사업분류 | 사업명 | 주요내용 | 세부정보(링크) | 비고 | |

| 1. 지식재산창출 | IP기반 해외진출 지원 | 수출(예정) 중소기업 대상 최대 3년간 IP 서비스(해외권리화 지원 등)를 제공하여 글로벌 강소기업으로 육성 | www.ripc.org | ||

| 스타트업 지식재산바우처 사업 | 스타트업 대상으로 원하는 IP 서비스(국내외 IP 권리화 등)를 원하는 시기에 이용할 수 있는 바우처 발급 | 위탁기관 미정 | |||

| 중소기업 IP 바로지원 | PCT 출원 비용 등 중소기업 경영시 발생하는 시급한 IP 애로 사항 상담 및 해결 | www.ripc.org | |||

| 2. 지식재산활용 | 지식재산 서비스 활성화 사업 | 지식재산서비스기업의 국내·외시장 판로 개척 지원 | www.kaips.or.kr | ||

| 3.지식재산보호 | 해외 지식재산센터(IP-DESK)운영 | 개별국가에 설치된 IP-DESK를 통해 해외 진출(예정) 기업의 해외 지재권 상담 및 분쟁 초동대응 등 지원 | www.kotra.or.kr | ||

| K-브랜드 분쟁대응 지원 | 수출기업의 K-브랜드 해외 지재권 침해 피해 최소화를 위한 온라인 위조 상품 및 상표 무단선점 대응 지원 | www.koipa.re.kr | |||

| 특허 분쟁대응 지원 | (사전예방)기업 맞춤형 특허분쟁 위험 진단 및 예방 지원 (사후대응)특허침해·피침해 분석 등 분쟁 상황별 맞춤형 대응 전략 제공 |

www.koipa.re.kr | |||

| 4. 기타 수출지원 사업 | 수출바우처 사업(산업부) | 중소·중견기업 중 세부사업 요건을 충족하는 기업을 대상으로, 해외 IP 획득 및 활용에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.exportvoucher.com | 산업부 | |

| 수출바우처 사업(중기부) | 수출 유망 중소기업 대상, 해외 IP획득 및 활용에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.exportvoucher.com | 중기부 | ||

| 중소기업 혁신 바우처 사업(중기부) | 제조업 영위 중소기업 대상, IP 출원 및 컨설팅 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.mssmiv.com | 중기부 | ||

※ 사업분류 1,2,3은 특허청 산하 사업임

※ 위 자료는 2022년 기준으로 작성되었으며, 세부 지원 기준 등 자세한 사항은 각 홈페이지 링크를 통해 확인이 필요함

미국 지식재산권 관련 법률은 특허법, 상표법, 저작권법, 반독점법 등이 있음

- 특허법(35 U.S.C.)은 발명을 보호하는 특허권을 규율하는 법률임. 발명은 신규성이 있어야 하고 비자명성 요건을 충족하여야 함. 특허법에 의해 타인이 권원 없이 미국 내에서 특허 제품을 제조·사용·판매 청약·판매하거나 미국 내로 수입하는 것이 금지됨. 미국법에서는 한국법과 달리 디자인에 대해서도 특허라는 용어를 사용하며, 특허법에서 출원 및 등록 절차에 관해 규정하고 있음

- 상표법(15 U.S.C)은 상표권을 규율하는 법률임. 상표법에 의해 타인으로 하여금 혼동가능성이 있는 유사상표를 사용하는 것이 금지되고, 당사자의 제품이나 서비스의 출처를 밝히거나 다른 출처와 구별시킬 수 있는 단어, 구절, 상징, 디자인 등을 보호

- 또한 상표법에서는 불공정한 상거래행위인 허위 광고, 제품 비방, 상거래상 비방, 영업비밀 침해, 광고권 침해와 남용 등의 부정경쟁방지행위를 규제함

- 반독점법(Antitrust Act) 및 지식재산권의 라이선스에 대한 반독점법 가이드라인(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)에서는 지식재산권의 라이선싱으로 발생하는 경쟁제한적 효과를 규제하고 있음

미국 의회 조사국(Congressional Research Service)은 2023년 2월 24일 「생성형 인공지능과 저작권법(Generative Artificial Intelligence and Copyright Law)」이라는 제목의 검토 보고서를 발표함. 동 보고서에서는 최근 이슈가 되고 있는 ChatGPT, DALL-E 2, Stable Diffusion 프로그램과 같은 소위 ‘생성형AI(generative AI)’ 컴퓨터 프로그램에 의해 생성된 콘텐츠가 저작권으로 보호될 수 있는지 여부 등에대해서 검토한 내용이 담김

이 보고서의 주요 내용은 다음과 같이 요약됨

(ⅰ) 생성형 AI의 결과물은 저작권으로 보호될 수 있는가?

최근 생성형 AI의 결과물에 대한 저작권 보호 여부를 두고 많은 논란이 있음. 미국에서는 인간에 의해창작된 것에만 저작권을 인정하고 있지만, 최근 AI에 의해 생성된 작품에 대한 저작권 문제가 제기되고있음

저작권 등록 심사에서 ‘AI 생성 결과물의 창작 과정에 얼마나 인간이 개입했는지’가 중요한 역할을함. 이에 대한 예시로 작가 Kristina Kashtanova는 AI 프로그램으로 창작한 그래픽 노블에 대해 저작권등록을 시도했으나, AI 사용 사실을 공개하지 않았다는 이유로 미국 저작권청이 이의를 제기하여 등록이취소된 사례가 있음

일부 전문가들은 AI 생성 결과물도 창의적이며 저작권으로 보호받을 수 있다고 주장하지만, 다른 전문가들과 저작권청은 AI 사용자가 충분히 창의적 통제를 행사했는지에 대해 의문을 제기함. 현재까지 저작권청은 AI 생성 결과물에 대해 회의적인 입장을 보이고 있으며, 추후 연방 지방법원이 어떠한 결론을 내릴지 귀추가 주목 됨

(ⅱ) 생성형 AI의 결과물에 대한 저작권은 누가 가지는가?

AI가 생성한 결과물의 저작권 부여에 대한 현재의 법적 상황은 명확하지 않은 실정임. 저작권법은 일반적으로 ‘저작물의 최초 저자 또는 저자들(initially in the author or authors of the work)’에게 저작권을 부여하는데, AI가 생성한 작품의 경우 누가 저작자인지를 식별하기 어려워 현재까지 판례나 저작권청의 유의미한 결론은 없음

AI 생성물의 저작권자가 AI 제작자, AI 사용자 중 누구인지에 대한 논의가 있음. 결론은 AI사용자가 최초 저작권자로 고려될 수 있음. 예를들어 AI 제작자가 카메라 제작자라면, AI 사용자는 특정 이미지를창조하기 위해 AI를 사용하는 사람에 비유됨. 따라서 AI 사용자가 저작물의 직접적 소유권자로 고려됨

소프트웨어 저작물의 경우 AI 제작자가 소유권을 주장할 수 있는 여지가 남아 있어 논란이 예상됨. AI의 코딩 및 훈련에 기여한 정도가 높기 때문임. 또한 이에 관한 명확한 규정이 없는 것도 문제점으로꼽힘

AI 소프트웨어를 제공하는 회사는 이러한 불분명성을 극복하기 위해 서비스 약관이나 계약을 통해 저작권을 배분할 수 있음. 예를 들어, OpenAI의 이용 약관은 현재 사용자에게 AI 생성물의 모든 권리를부여하고 있는데, 이전 버전에서는 모든 권리가 OpenAI에게 부여됨. 이러한 계약을 통해 대부분의 저작권 문제가 해결되고 있는 추세임

(가) 배경

- 미국 영업비밀보호법은 영업 비밀 절도에 연루된 사람들에게 경제 제재를 가함으로써 미국 이외의 활동가가 미국 지적 재산을 절도하는 것을 방지함.

- 이 법은 형사 기소, 민사 소송 및/또는 엔티티 목록(미국 상무부의 산업 보안국에서 관리)과 같은 미국 제한 당사자 목록 지정과 같은 미국 법률에 따라 이용 가능한 기존 조치에 추가됨.

(나) 주요 내용

- 이 법은 영업 비밀 절도가 (a) 법률 제정 이후에 발생한 경우, 그리고 (b) 미국의 국가 안보, 외교 정책, 경제 건전성 또는 금융 안정에 중대한 위협을 초래하거나 실질적으로 기여할 가능성이 있는 경우에 대하여, 미국 영업 비밀의 상당한 절도에 고의로 참여하거나 이익을 얻은 모든 외국 개인 또는 법인을 식별함.

- 이 법은 영업 비밀 절도에서 중요하게 이익을 얻거나 이를 지원하는 금융적, 물질적, 기술적 지원을 제공한 어떠한 외국 개인이나 단체를 식별함.

- 이 법은 (i) 또는 (ii)에 식별된 사람을 위해 직접적으로 또는 간접적으로 행동했거나, 소유하거나 통제하는 어떠한 외국 단체; (i) 또는 (ii)에 식별된 외국 단체의 최고 경영자와 이사회 멤버들을 식별함.

- 미국 특허상표청(USPTO)은 ‘포괄적 혁신을 위한 위원회(Council for Inclusive Innovation, CI2)를 통해 특허 출원 절차를 처음 접하는 독립 발명가와 소기업 등을 지원하고 특허 출원이 가능한 혁신을 보호하고자 ‘최초 출원인 신속 심사 파일럿 프로그램’을 출범하였다고 밝힘

- 특허를 처음 출원하는 개인 및 소기업을 대상으로 심사 절차를 가속화하여 미국 특허상표청의 특허 출원 초기 검토 단계에서 신속한 피드백을 제공하는 등의 혜택을 제공

- 출원인은 출원 신청서를 제출한 후 심사관의 결과 통지서를 서면으로 받게 되는데 동 프로그램은 시간적 장벽을 낮춰 신인 발명가들이 혁신을 더 빠르게 실현할 수 있도록 지원하고자 함

- 미국 특허상표청은 한국 특허청(KIPO)과, 일본 특허청(JPO) 과의 협력심사 프로그램(expanded Collaborative Search Pilot (CSP) program)을 2024년 10월 31일까지 계속 진행함

- 한국 특허청과 일본 측허청에 교차 출원하는 출원인은 무료로 동 프로그램에의 참여를 신청할 수 있음

- 2022년 12월 8일, 미국 특허상표청(USPTO)은 건강 및 의료 분야의 혁신을 가속화하기 위한 새로운 프로그램인 ‘캔서 문샷(Cancer Moonshot) 우선심사 파일럿 프로그램’의 시행을 발표함

- ‘Cancer Moonshot 우선심사 파일럿 프로그램’은 바이든 행정부의 ‘Cancer Moonshot’ 이니셔티브를 지원해 암 예방 및 사망률을 줄이기 위한 광범위한 기술에 대한 심사를 촉진하고, 2023년 2월 1일부터 시행되며, 2025년 1월 31일 또는 USPTO가 총 1,000건의 우선심사 승인 신청을 수락하는 날짜까지 실행될 예정임

- 새로운 파일럿 프로그램은 암을 종식시키는 새로운 기술을 개발하고 특허를 취득하는데 도움을 줄 것이며, 암 정복을 위한 핵심 특허의 창출을 가속화할 것으로 기대됨

- 2022년 10월 13일, 미국 특허상표청(USPTO)은 상표 출원 신청에 따른 USPTO의 조치에 대해 출원인이 응답해야 하는 기한을 기존 6개월에서 3개월로 단축하는 최종 규칙을 연방 관보(FR)에 게재함

- 해당 조치에 대해 추가적인 시간이 필요할 경우 수수료 지불 조건(125 달러)으로 회신 기간을 3개월 연장할 수 있는 옵션이 제공되며, 이러한 조치는 등록 후 유지·관리 및 갱신 신청에도 동일하게 적용됨

- 단, 마드리드 의정서 섹션 66(a)에 따른 마드리드 상표 출원의 경우 USPTO의 조치에 따른 처리 시간을 고려해 현행 6개월로 유지됨

- 동 최종 규칙은 2022년 12월 3일부터 적용됨

미국 특허법은 1789년 연방 헌법 제1장 제8조 제8항에 근거하고 있음. 연방 헌법 제1장 제

8조 제8항은 “의회는 일정한 기간 저작자 및 발명자에게 저작물과 발명에 관한 독점적인

권리를 보장하며, 과학과 유용한 기술의 발전을 장려하기 위한 권한을 가진다”라고 규정

2011년 특허법(2011 American Invents Act, 이하 “AIA”라 한다) 개정은 선출원주의의 도

입, 특허 품질의 향상 추구, 소송에서의 확실성 강화에 주안점을 두었음. 선출원주의의 도입

으로 미국 특허등록의 판단기준이 선발명주의 “First-To-Invent”(FTI)에서 선출원주의

“First-To-File”(FTF)로 변경됨. 특허요건 판단에서는 “Effective Filing Date”(유효출원

일)를 기준으로 선행기술이 정해지며, 특허요건에서 이전 법에서의 “발명일·미국출원일”

기준은 AIA에서 “유효출원일” 기준으로 변경되고, 이전 법에서의 “Interference”(저촉)

절차는 AIA에서 “derivation”(파생) 절차로 대체

특허 품질의 향상 추구에 따라 특허청의 심사단계에서 제3자 정보제공의 기회를 확대하는

한편 특허등록 후에는 Post-Grant Review(PGR) 및 Inter Partes Review(IPRev) 절차를 통하여 제3자가 특허의 유효성을 다툴 수 있도록 함

- PGR 절차는 제3자가 특허등록일로부터 9개월 이내에 Board로 모든 특허성 문제를 제기

할 수 있도록 허용하며, IPRev 절차는 제3자가 그 이후에 선행 특허나 간행물을 근거로

다툴 수 있도록 함. 두 Review 절차는 Board에서 수행되며, 그 심결에 불복하는 당사자

는 CAFC(연방순회항소법원)로만 항소할 수 있음

2019년 1월 4일 미국 특허청은 35 U.S.C. §101 에 따라 특허 적격성(subject matter

eligibility)을 평가할 때 심사관이 사용하는 가이드라인의 개정안을 발표함. 또한, 미국 특허

청은 컴퓨터로 실행되는 기능성 청구항(computer-implemented functional claim)에 적용되는

35 U.S.C.§112에 대한 가이드라인 개정안도 발표함

개정안은 35 U.S.C. §101에 따른 Alice/Mayo 테스트에서 관련 청구항이 사법적 예외

(judicial exception)에 해당하는지를 판단하는 기준을 제시하고 있음. 특히, 금번 개정안은

Alice/Mayo Step 2A에서 관련 청구항이 추상적 아이디어(abstract idea)에 해당하는지를 판단

하는 기준을 제시하고 있음

- 관련 청구항이 수학적 개념(mathematical concepts), 인간 활동을 조직화하는 방법(certain methods of organizing human activity), 및/또는 사고 과정(mental processes)의 부류에 속할 경우에만 추상적 아이디어에 해당할 수 있음을 명시하고 있음. 만일, 관련 청구항이 상기 부류에 속하지 않지만, 심사관이 관련 청구항을 추상적 아이디어로 판단하고자 할 경우, 심사관은 해당 출원의 심사가 배정된 기술 센터(Technology Center)에 관련 청구항이 왜 추상적 아이디어에 해당하는지를 설명하고 기술 센터의 승인을 받아야 함

- 또한, 관련 청구항이 사법적 예외에 해당하는지를 판단함에 있어, 심사관은 두 단계을 통해서 결정할 것을 지시하고 있음.

첫째, 심사관은 관련 청구항이 사법적 예외를 명시적으로 기술(recites a judicial exception)하고 있는지를 판단함. 만약 그렇다고 판단했을 경우, 심사관은 관련 사법적 예외가 실용적 적용으로 통합(integrated into a practical application)되었는지를 판단해야 함.

그리고, 심사관이 관련 사법적 예외가 실용적 적용으로 통합되지 않았다고 판단했을 경우, 이는 Alice/Mayo Step 2A에서 사법적 예외에 해당하는 것으로 결정될 수 있음

미국 특허청은 또한 컴퓨터로 실행되는 기능성 청구항(computer-implemented functional

claim)에 대한 심사 가이드라인 개정안도 발표하였음. 금번 개정안이 적용되는 컴퓨터로 실

행되는 기능성 청구항은 주로 소프트웨어 관련 청구항을 의미한다고 볼 수 있음. 금번 개정

안에 따르면, 기능성 청구항의 판단 기준인 “means” 또는 “steps”등의 용어가 관련 청

구항에 직접적으로 기재되지 않더라도, 당업자에 의해 상기 용어가 구조를 설명하는 것으로

이해될 수 없다면 이는 기능성 청구항으로 결정될 수 있음. 이 경우, 관련 청구항은 섹션

112(f)의 명확성 요건을 만족해야 함

- 금번 개정안은 관련 청구항이 기능성 청구항인지를 판단함에 있어, 하기 사항들을 고려

할 것을 지시하고 있음

(i) 관련 청구항에 기능성 용어의 기재 여부;

(ii) 관련 용어가 기능식 표현(functional language)에 의한 정의 여부;

(iii) 관련 용어가 해당 기능을 수행하기 위한 충분한 구조(structure), 재료(material), 또는 행

위(act)에 의한 설명 여부;

- 금번 개정안 또한 관련 용어가 구조를 의미하는지를 판단함에 있어 하기 사항들을 고려

할 것을 지침하고 있음

(i) 당업자가 해당 명세서에 기재된 설명을 통해서 관련 용어가 구조를 의미하는 것으로 이

해할 수 있는지의 여부;

(ii) 사전(dictionary) 상에서 관련 용어가 구조를 의미하는지의 여부;

(iii) 관련 용어가 선행 기술에서 해당 기능을 수행하는 구조로 사용된 여부

상표법은 특허법과 달리 상표권자의 신용에 무단 편승하는 행위를 방지하려는 각 주의 보 통법(Common law)3)에 의하여 발달하여 왔음. 각 주 보통법이 다양한 내용으로 제정되자 이 를 연방법으로 통일하려는 움직임이 일어나 1870년 미국 최초의 연방 상표법이 제정되었고, 1876년 개정되었음. 이후 1946년 7월 5일 Lanham 법령에 의해 오늘날의 상표법의 모습을 갖추었으며, 1984년 하위상표법령은 1984년 10월 12일에, 1984년 상표분류법령은 1984년 11 월 8일에, 1988년 상표법개정법령은 1989년 11월 16일에, 1995년 The Federal Trademark Dilution Act(연방상표희석법령)는 1996년 1월 16일에, 2020년 상표개정법은 2021년 12월 27일 발효되었음

3) 법원의 판례를 중심으로 형성된 것으로, 의회가 제정한 성문법과 대비되어 불문법을 뜻하기도 하고, 대륙법과 대비되는 의미이기도 함

1881년과 1905년의 법령에 의거한 기존 상표권은 기간이 만료되지 않은 동안은 계속하여

완전한 강제력과 효력을 가지고 현행 법률에 의하여 갱신할 수 있음. 다만 상표 등록 및 갱

신은 종전 법령에 의해 법적인 침해가 인정되는 경우 언제라도 취소할 수 있으며 현행법에

근거가 없이 “불가쟁력(incontestability)”을 주장하지 못함

1988년 개정 상표법령이 1989년 11월 16일 발효되기 이전에 등록된 상표의 권리존속 기간은 20년임. 효력 발생 후의 새로운 등록과 갱신에 대하여 10년의 경과기간을 두었음

1996년에 개정 상표법에서는 주지·저명한 상표의 상표권자들에게 상표를 상업적으로 무단사용하고, 상표의 독창적인 가치를 희석시키는 행위를 금지시킬 수 있는 법적 구제 수단을 부여하였음

2021년에 개정 상표법 4)에서는 사용주의를 더욱 강화하였으며, 주요 개정내용은 하기 [표 7]과 같음

| [표 7] 2021년 개정 상표법 주요 개정 사항 | |

|

1. 상표등록말소 제도 도입 - 등록일로부터 3년 이상 10년 이내에 등록상표가 한번도 사용되지 않았을 경우, 누구나 상표등록 말소(취소)를 청구 가능 - 단, 2023년 12월 27일까지는 “등록일로부터 10년 이내”의 제한 없이, 단지 3년 이상 사용되지 않았다면 상표등록말소(취소)를 청구 가능 2. 재심사청구 제도 도입 - 등록일로부터 5년 이내에 상표가 등록되기 전에 사용되지 않았음을 이유로(즉, 상표를 실제로 사용하지 않으면서 사용하는 것처럼 증거를 조작하여 허위로 상표출원 등록을 받은 경우), 누구나 재심사를 청구 가능 3. 심사기간 동안 제3자의 증거제출 규정 신설 - 제3자가 상표의 심사기간 동안 해당 상표를 사용하지 않고 있다는 증거를 심사관에게 제출할 수있고, 심사관은 제출된 증거의 활용 여부를 2개월 안에 결정하여야 하며 제출된 증거가 거절이유로 사용될 경우 이를 기록해야 함 4. 상표권 침해에 대한 상표권자의 권리 강화 - 상표권 침해소송에 있어서 상표권 침해가 있는 경우, 상표권자에게 회복이 불가능한 피해가 있는 것으로 추정하도록 명시하여 상표권자가 사용 금지명령을 더 쉽게 인정받을 수 있게 됨 5. 의견제출기간을 유연하게 설정 - 미국특허상표청의 심사결과통지에 대한 대응 기간을 기존 '6개월 이내'에서 사안에 따라 '60일부터 6개월까지의 기간'으로 정할 수 있도록 함(6개월을 넘지 않는 범위에서 기간연장 가능) |

|

미국 상표법은 연방 상표법과 주 상표법의 공존에 그 특징이 있는데, 주 상표법은 연방 상표법에 반하지 않는 범위 내에서 효력을 가짐. 따라서 미국의 주들은 상표 등록에 관한 법률을 갖지만, 주에 등록된 상표는 연방에 등록된 상표의 효력을 침해하지 못하며 주 내의 상거래에서만 적용됨. 대부분의 주 정부는 주법에 의하여 등록된 상표의 침해에 대하여 형사소송을 제기하며 연방법은 민사상의 치유책만을 제시함

2020년 연방 상표법을 개정하는 상표 현대화법(Trademark Modernization Act, TMA)이 제정됨 주요 내용으로 등록상표 말소 제도, 등록상표 재심사 제도, 출원중인 상표에 대란 등록 거절 증거 제출 제도의 신설과 상표권 침해 소송에서 금지명령을 청구한 상표권자에게 주어지는 회복 불능의 손해 법률상 추정 의 제도가 신설됨

TMA는 등록상표가 해당 상품 또는 서비스 관련 실제 상거래에서 사용(use in commerce)되지 않는 경우 등록상표에 대한 결정계 말소 제도를 통해 상표심판원,년이 경과된 상표에 국한됨 이 제도에서 요구되는 상거래에(TTAB)에 상표권 말소 여부의 심사를 청구할 수 있게 하였으며, 특허상표청 자체적으로도 상표권 말소 여부를 심사할 수 있게함. 2020. 12. 27. ~ 2023. 12. 27.까지는 등록일로부터 년이 경과된 모든 상표가 미사용으로 인한 말소 심사 대상이나,2023. 12. 27. 이후부터는 등록일로부터 3~10서 실제 사용 요건은 현 상표법에서 규정하는 사용요건과 동일함(15 U.S.C §1127)

또한 TMA는 기준이 되는 날짜 혹은 그 이전에 상표가 상업적으로 사용되지 않았다는 점을 근거로 등 록상표에 대한 재심사와 이에 따른 상표권의 취소를 진행할 수 있는, 등록상표 결정계 재심사 제도(ex parte reexamination)을 신설함. 누구나 재심사 청원이 가능하며 특허상표청장의 직권으로도 결정계 재심 사를 진행할 수 있음. 단, 결정계 말소 제도와는 달리 상표 사용 사실 기반 또는 사용 의사 기반이 아닌 다른 출원 근거로 등록된 상표는 재심사 대사에 해당하지 않으며, 상표 등록일로부터 5년 이내에만 재심사를 청구할 수 있음

이 외에도 TMA는 출원 중인 상표에 대한 제3자의 등록 거절 증거 제출 제도를 명문화하였으며, 상표 권 침해 소송에서 금지명령을 청구한 상표권자에게 회복 불능의 손해를 법률상 추정하도록 하여 원고에 게 회복 불능의 손해가 없었다는 점은 피고가 입증해야함

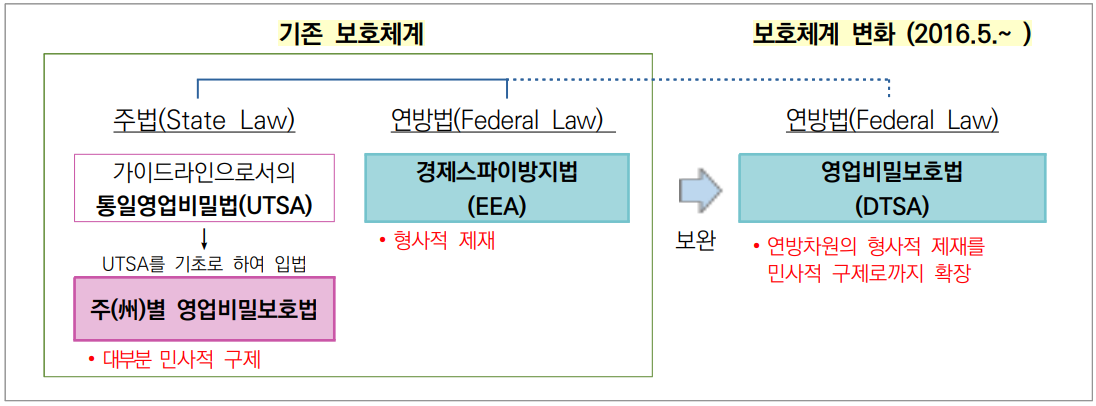

2016년 5월 11일 영업비밀보호법(Defend Trade Secret Act of 2016, DTSA, 이하 ‘영업비밀방어법’)에 개정안이 시행되었으며, 개정된 영업비밀방어법(DTSA)은 형사법인 경제스파이법(Economic Espionage Act)의 영역을 민사로 확장시키는 효과를 가져왔다는 평가를 받음. 즉 미국은 우리나라와 달리 영업비밀 유출 등에 형사처벌은 경제스파이법(EEA)으로, 민사조치는 통일 영업비밀보호법(Uniform Trade Secret Act, UTSA)으로 할 수 있도록 이원화되어 있는 것이 특징이었고, 경제스파이법(EEA)은 연방법으로서 그리고 통일영업비밀보호법(UTSA)은 주법으로서 관할이 상이하였는데, 이번 개정 영업비밀방어법(DTSA)으로 인하여 민사조치나 형사조치 모두 연방법에 근거하여 취할 수 있게 됨

기존에는 형사는 연방법인 경제스파이법(EEA)으로 민사는 주법인 통일영업비밀보호법(UTSA)으로 처리하였는데, 문제는 주법인 통일영업비밀보호법(UTSA)이 각 주마다 내용이 상이하여 통일적이고 획일적인 권리실행이 어려웠는바, 이번 영업비밀방어법(DTSA)의 도입으로 인하여 영업비밀 민사사건도 영업비밀 형사사건이나 특허ㆍ상표 사건처럼 연방법원에 바로 제소할 수 있게 되었음

피해자는 주법인 통일영업비밀보호법(UTSA)으로 소송을 제기하든지 아니면 연방법인 영업비밀방어법(DTSA)으로 소송을 제기하든지 선택할 수 있게 되었음 영업비밀방어법(DTSA)에 따라 연방 관할을 선택하였을 경우 전국에 걸쳐 소장을 제출할 수 있고, 출국금지명령이나 외국의 피의자 소환 등도 가능해 통일영업비밀보호법(UTSA)의 경우보다 포괄적이고 강력한 대응을 할 수 있음

영업비밀방어법(DTSA)의 영업비밀의 정의 규정이 통일영업비밀보호법(UTSA)보다 넓어졌다.전통적으로 영업비밀이란 ‘공중’에 의하여 일반적으로 접근할 수 없어야 하는 정보를 가리키는데, 개정 영업비밀방어법(DTSA)에서는 ‘공중’을 삭제하고 ‘그 정보의 노출이나 사용으로 인하여 경제적 가치를 획득할 수 있는 사람’으로 변경하였음

이번 개정 영업비밀방어법(DTSA)은 획기적인 증거수집 방법이 도입되었는데 일방적 압수

(ex parte seizure)가 바로 그것임. 개정 영업비밀방어법(DTSA)의 일방적 압수는 형사 절차에

서의 압수와는 유사하지만 민사 절차로서 일방의 진술이나 소명만으로 증거를 압수할 수 있

도록 하는 조치를 말함

디스커버리 제도보다 강력한 증거수집 방법으로서 이번 개정 영업비밀방어법(DTSA)의 큰

특징에 포함되지만, 다만 이러한 조치가 영업비밀의 확산을 막는 데 필수적으로 기여해야

한다는 조건(extraordinary circumstances) 하에서만 가능함. 그리고 과도하고 부적절한 압수에 대하여는 손해배상 의무가 발생함

개정 영업비밀방어법(DTSA)에서는 기술 유출에 대한 최고 벌금이 ‘5백만 달러’에서 ‘5백만 달러 또는 유출된 영업비밀의 3배 가치에 해당하는 금액 중 큰 금액’으로 변경되었음

개정 영업비밀방어법(DTSA)에는 내부 고발자(whistle blower) 조항이 추가되었음. 즉 위법

사실을 알리고자 정부기관 등에 기술을 비밀스럽게 유출한 경우에는 민ㆍ형사 책임이 면제

된다는 조항이 추가되었음. 다만 기업은 반드시 직원들과 이러한 내용을 포함하는 계약을

사전에 체결하여야 하고, 만일 사전에 계약이 체결되어 있지 않으면 기업은 소송비용 등에

있어서 불이익을 보게됨

이번 영업비밀방어법(DTSA) 개정으로 인하여 그 동안에 문제되었던 민사적 조치의 미흡한

부분들이 상당 부분 보완되었고, 그 주된 방향은 권리자 보호이며, 포브스지에 의하면 최근

미국 지식재산(IP) 역사에서 가장 큰 성과로 인정되고 있음. 이번 개정이 향후 우리나라 영

업비밀보호법 또는 산업기술보호법 등에 어떠한 영향을 줄 수 있는지 면밀하게 고찰해 보아

야 할 것임

|

| [표 8] 미국과 한국 특허제도 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 구분 | 미국 | 한국 | |

| 법 적용 | 선출원주의 | 선출원주의 | |

| 특허요건 | 신규성 비자명성 유용성 |

신규성 진보성 산업상 이용가능성 |

|

| 심규성 의제기간 | 1년 | 1년 | |

| 심사청구제도 | 무 | 무 | |

| 출원공개제도 | 유 | 유 | |

| 개시의무(IDS) | 유 | 유 | |

| 권리존속기간 | 출원일로부터 20년 | 출원일로부터 20년 | |

| 특허 존속기간 연장등록제도 | 유 (특허법 제89조, 의약품 및 농약 등을 대상) | 유 (35 U.S.C. §156(f)(2)), 의료기기 및 식품첨가물 등을 대상) | |

| 공유특허권 | 다른 공유자 동의 없이 제3자에 지분 양도·실시권 설정이 불가함(이익배분의무 없음) | 다른 공유자 동의 없이 제3자에 지분 양도·실시권 설정이 가능함(이익배분의무 없음) | |

| [표 9] 미국과 한국 디자인제도 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 구분 | 미국 | 한국 | |

| 디자인권 존속기간 | 15년 (등록일로부터) | 20년 (출원일로부터) | |

| 신규성 예외 상실기간 | 12개월 | 12개월 | |

| 우선권제도 | 6개월 | 6개월 | |

| 공고연기제도 | 없음 | 3년이내 (등록일로부터) | |

| 심사방식 | 심사주의 | 심사방식과 일부심사방식을 병행함 | |

| 창작성 판단기준 | 비자명성 (non-obviousness) 35 U.S.C. §103 |

창작비용이성 (디자인보호법 제5조 제2항) |

|

| 복수디자인 제도 | 없음 | 100개까지 허용 | |

| [표 10] 미국과 한국 상표제도 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 구분 | 미국 | 한국 | |

| 존속기간 | 10년 | 10년 | |

| 갱신 | 10년마다 갱신 가능 (단, 5~6년차에 사용증명 해야함) |

10년마다 갱신 가능 | |

| 상표 등록 후 상표사용 선언서 제출제도 | 유 | 무 | |

| 지정상품에 대한 개별상품 심사제도 | 지정상품 명칭에 따라 구체적·개별적으로 상품간 관련성 판단 | 원칙적으로 유사군 분류코드가 동일한지에 따라 상품 유사여부 추정 | |

| 부분거절 및 부분포기 제도 | 유 | 무 | |

| 상표등록원부 | 주등록부와 보조등록부가 있음 | 단일 상표등록원부제도 | |

| 상표등록후 변경 가능 여부 | 정당한 이유가 있는 경우 보정 및 일부에 대하 권리불요구 인정 | 허용되지 않음 | |

| 상표등록 이의신청제도 | 유 (단, 보조등록부 상표등록출원에 대한 이의신청은 허용되지 않음) | 유 | |

| 상표권 침해에 대한 법정손해배상제도 | 있음 | 있음 | |

| 상표권 침해에 대한 손해배상액 증액제도 | 있음 (3배 정도 증액함) | 증액제도 없음 | |

| [표 11] 미국과 한국 영업비밀제도 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 구분 | 미국 | 한국 | |

| 근거법률 | 영업비밀보호법(DTSA) 제1831조, 제1834조, 1892조 | 부정경쟁방지법 제18조 (벌칙) | |

| 침해태양 | 경제스파이행위, 영업비밀 도용행위 | 별도 규정 | |

| 위법성 | 고의범, 목적범 | 고의범, 목적범 | |

| 형의 종류 | 징역, 벌금, 몰수 | 징역, 벌금 | |

| 예비/음모/미수 | 처벌 | 처벌 | |

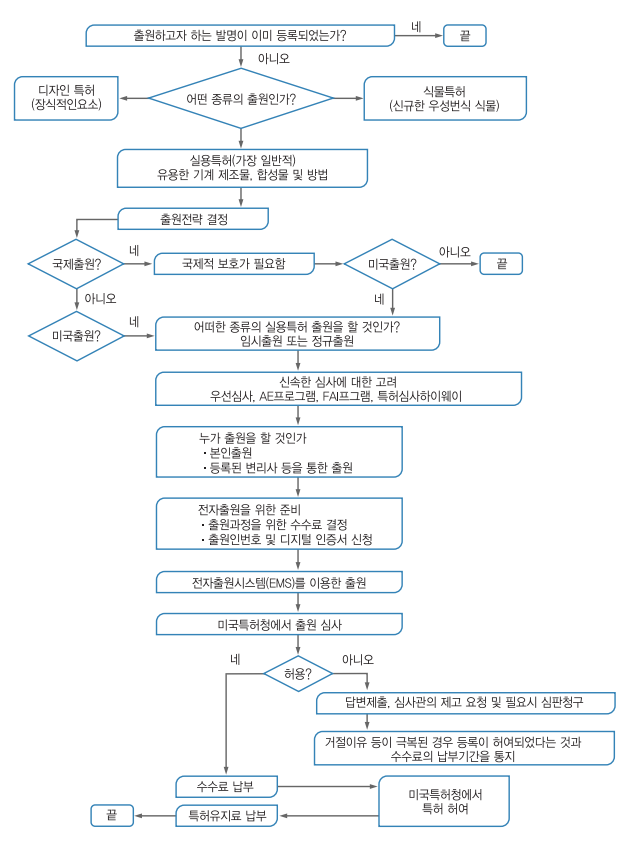

미국 특허법 7)은 특허에 대한 출원 및 등록절차에 대해 규정하고 있으며, 특허는 실용(Utility) 특허, 디자인(Design) 특허, 식물(Plant) 특허, 재발행(Reissue) 특허, 재심사(Reexamination) 특허, 법정 발명등록(Statutory invention registration, SIR)으로 나뉨

또한, 미국의 출원은 크게 가출원(provisional application)과 정규출원(regular application), 국제 PCT 출원으로 나뉨. 정규출원은 다시 최초출원과 연속적인 출원으로 구분되고, 연속적인 출원은 다시 계속출원(continuation application), 일부계속출원(continuation-in-part application), 분할출원(divisional application)으로 나누어짐

특허 출원은 신규성, 비자명성, 유용성 등의 특허요건을 갖춰야 특허를 받을 수 있음. 이러한 특허 요건은 특허출원을 통해 구체화되며, 일반적으로 특허 명세서와 명세서 상의 특허 청구범위를 통해 기재되지만, 가출원의 경우 특허 청구범위를 포함하지 않아도 됨

- 미국은 심사청구제도가 없이 출원순서에 따라서 심사가 이루어짐. 심사는 사실 확인 행위이고 청구항마다 거절 예고되며, 2회 거절 후 최종 거절을 하게 되며, 거절에 대한 불복절차는 특허상표청 심판소(PTO Board of Appeal) → (연방지방법원(D.C. 관할)→) 연방관할 항소법원 (CAFC) → 대법원 순으로 이루어짐

특허가 발행되는 경우 특허권자는 출원일로부터 20년간 발명 제품을 배타적으로 생산·사용하거나 판매할 수 있는 권리를 보유하게 됨. 다만, 의약품과 같은 일정 특허 발명의 경우에 상품화하기 위한 조건으로 정부의 허가를 받아야 하므로 특허권 사용이 제한될 수 있음. 따라서 이 경우에는 최고 5년까지 특허권 사용기간의 연장이 가능함

- 특허권자는 특허권의 존속 기간 동안 특허발명에 대한 배타적 사용·처분권을 가짐. 특허권자는 특허발명을 타인에게 양도하거나 독점적·비독점적 라이센스를 설정할 수 있으며, 지역적 범위를 한정하여 특허발명의 사용을 허가할 수도 있음.

미국 개정특허법(AIAㆍAmerica Invents Act) 8)에 의하면, 미국특허 부여의 우선순위는 선발명주의(First to Invent; FTI)에서 선출원주의(First to File; FTF)로 변경되며, 모든 출원은 “effective filing date”(유효출원일)를 기준으로 선행기술이 정해지며, 자명성 여부도 유효출원일을 기준으로 판단

- 선행기술 요건도 출원일 당시에 공중이 이용할 수 있는 모든 공지 사유에 대해 국제주의를 적용하며, 다만 출원일 전 1년 이내의 발명자에 의한 공지를 예외(inventor’s publication-conditioned grace period)로 규정

- 이전 법의 저촉 절차는 파생 절차(derivation proceeding)로 대체되어, 선출원에 기명된 발명자가 후출원의 발명자로부터 클레임 발명을 “derived” 하였는지를 판단함

AIA에서는 신규성과 비자명성에 관한 §102 9), §103 10) 규정을 전면 개정하였으며, 특허요건 판단에 있어서 발명일·미국출원일 기준을 삭제하고 유효출원일 기준으로 변경함. “grace period”는 원칙적으로 발명자에 의한 출원 전 공지에만 적용되며, 타인의 독자적인 공지에는 더 이상 적용되지 않음

AIA §102(a) 규정은 두 부분으로 구성됨

- §102(a)(1) 규정은 이전 법 §102(a) & (b)규정을 결합하여 새로 만든 것으로, 공중이 접근 가능한 형태의 선행기술을 정의(“public disclosure of prior art”)

- §102(a)(2) 규정은 선출원에 기초한 선행기술을 정의하는 것으로, 이전 법 §102(e) 규정과 실질적으로 동일하지만, 다음과 같은 점에서 차이가 있음

(ⅰ) 특허 부여의 우선순위가 유효출원일을 기준으로 함

(ⅱ) 선출원으로서 선행기술로 되기 위한 요건으로 미국을 지정한 국제출원에서 영어로 국제공개되지 않더라도 그 유효출원일로서 선행기술로 될 수 있음

AIA §102 규정과 관련하여 “2011 Committee Report for the American Invents Act”의 배경설명 부분에서 다음과 같이 설명

- “AIA §102 규정은 특허법의 선행기술 요건을 변경하는 것으로, 선행기술은 출원일을 기준으로 판단되며, (출원일 전 1년 내의 발명자에 의한 개시는 제외) 원칙적으로 그 출원일 전에 공개적으로 존재하는 모든 기술을 포함

- 또한 선행기술 요건으로 더 이상 지역적 제한을 요하지 않으며, “available to the public”이라는 문구는 선행기술의 범위가 나열된 사항보다 넓음을 명확히 하는 한편 선행기술이 공개적으로 접근 가능한 것임을 강조한 것임

AIA의 신규성 규정에서, 클레임 발명은 그 유효출원일 전에 특허되었거나 간행물에 기재되었거나 공용 또는 판매되었거나 기타 공중이 이용할 수 있었던 경우에 특허를 받을 수 없음

- AIA §102(a)(1)는 선행하는 특허·간행물·공용·판매 등에 기초한 선행기술을 규정한 것으로, 공지사유의 지역적 범위를 모두 국내외 구분 없이 국제주의를 채택

- AIA에서는 공지·공용 등에 의한 개시가 클레임 발명의 유효출원일 전 1년 이내에 이루어진 것으로서, 다음에 해당하는 경우 그 클레임 발명에 대하여 AIA §102(a)(1)에 따른 선행기술로 되지 않는 것으로 규정

(ⅰ) 그 개시가 발명자나 공동발명자, 또는 그 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 이루어진 경우

(ⅱ) 그 주제가 그러한 개시 전에, 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 개시된 주제를 획득한 타인에 의하여 공공연히 개시되었던 경우

| [표 13] 미국과 한국의 공지·공용 등의 선행기술 비교 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 구분 | 미국 | 한국 | ||

| 법조문 | §102(a)(1) | §29① | ||

| 판단시점 | 유효출원일 전 | 특허출원일 전 | ||

| 판단대상 | 누구든지 | 누구든지 | ||

| 판단지역 | 국내외/공지·공용 특허·간행물 | 국내외/간행물, 공지·공용 | ||

AIA에서는 당해 출원의 출원일보다 앞서 타인이 먼저 출원하였지만 당해 출원한 이후에 공중이 접근할 수 있게 되는 그 타인의 개시를 어떻게 취급할 것인가의 “senior right” 규정에 관하여 이전 법에 비하여 주요한 차이점 중 하나는 출원인이 보다 빠른 발명일을 입증함에 의해서는 더 이상 선출원을 선행기술에서 제거할 수 없다는 것임. 그러나 AIA §102(b)(2)는 다음과 같은 세 가지 예외를 규정

ⅰ) AIA §102(b)(2)(A) 규정은 이전 법 §102(e) 규정에서와 일관되게 마찬가지임

ⅱ) AIA §102(b)(2)(B) 규정은 AIA §102(b)(1)(B)의 grace period 규정과 마찬가지임

ⅲ) AIA §102(b)(2)(C) 규정은 이전 법 §103에 있던 “common ownership” 문제를 옮겨놓은 것임

AIA는 두 가지 측면에서 선행기술 제외 요건을 보다 넓힘

ⅰ) 이전 법과는 달리, AIA에서는 권리자가 동일한 발명에 대해서 자명성 뿐만 아니라 신규성 규정의 선행기술로도 되지 않음

ⅱ) 이전 법에서는 권리자 동일(common ownership) 요건이 “나중 발명의 시점”에서 존재하여야 하지만, AIA에서는 클레임 발명의 “유효출원일” 전에만 존재하면 됨

* 권리자 동일 요건

- AIA는 후출원일 당시 발명에 대한 권리가 동일인에게 소유되었거나 양도의무가 있는 경우

- 한국법은 후출원 당시 출원인 표시가 선출원의 출원인과 같은 경우

AIA의 신규성 규정에서, 미국에서 다른 발명자를 기명한 특허나 출원이 특허공고 또는 출원공개되었고 그 출원이 클레임 발명의 유효출원일 전의 유효출원일을 갖는 경우에, 그 클레임 발명은 특허를 받을 수 없음. 선행기술로 될 수 있는 것은 미국등록특허, 미국공개출원, 및 미국을 지정하고 국제공개된 PCT 국제출원(언어에 무관)임

| [표 14] 선출원이 후출원에 대해 선행기술로 되는지 여부 | |||

|---|---|---|---|

| 구분 | 미국 | 한국 | |

| 발명자와 권리자가 모두 다른 경우 | 신규성 | O | O |

| 진보성 | O | X | |

| 발명자가 다른 경우 (권리자의 동일 여부 무관) |

신규성 | X | X |

| 진보성 | X | X | |

| 발명자는 다르고 권리자만 같은 경우 | 신규성 | X | X |

| 진보성 | X | X | |

AIA의 자명성 규정도 그 판단시점이 “발명이 이루어진 때”에서 “클레임 발명의 유효출원일 전”으로 개정됨. 따라서 클레임 발명이 그 유효출원일 전에 통상의 기술자에 의하여 자명하였는지의 여부로 판단됨. 이전 법 §103에서 “Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”라고 규정되었는데, AIA에서는 “negated”가 “negatived”로 변경

출원에 있는 “적어도 하나의 클레임”에 대한 유효출원일이 2013년 3월 16일 이후이면 그 “출원”에 대해서는 AIA의 선출원주의 규정이 적용됨. 예를 들어, 2013년 3월 16일 전에 출원된 한국출원에 기초하여 그 이후에 조약우선권을 주장하면서 미국출원을 하는 경우, 그 미국출원의 클레임에 대한 유효출원인이 모두 우선일로 인정되면 AIA가 적용되지 않음

- 미국출원을 하면서 추가된 신규사항에 관하여 미국출원 시에 클레임하지 않았다면 AIA가 적용되지 않고 이전 법이 적용되지만, 그 출원의 심사과정에서 그에 관한 클레임을 추가하면 그 때부터는 그 출원에 대해 AIA가 적용됨에 유의하여야 함

선출원일이 2013년 3월 16일 전이고, 그에 기초한 CA출원(또는 DA출원)이 그 이후인 경우, CA출원 클레임의 유효출원일은 선출원일로 되므로 CA출원에 대해서는 AIA가 적용되지 않음. 만일 그것이 CIP출원으로서 신규사항에 대해 클레임하고 있으면, 그 CIP출원에 대해서는 AIA가 적용

임시출원에 기초한 정규출원의 경우, 임시출원에 따른 국내우선권이 인정되지 않는 적어도 하나의 클레임이 있으면, 정규출원일을 기준으로 그 적용법이 결정됨. 따라서 2013년 3월 16일 전의 유효출원일(Ex. 조약우선일·국내우선일)을 가지면서 그 이후에 제출된 미국출원의 경우 이전 법의 적용을 받기 위해서는, 그 미국 출원에 신규사항을 추가해서는 안되며, 만일 그렇게 하면, 그 미국 출원에 대해서는 AIA가 적용되게 됨

AIA에 시행에 의해 미국도 선출원주의로 변경되고 유효출원일 기준의 등록요건이 적용되므로, 기본적으로 우리나라를 비롯한 전세계 국가와 국제적 통일화가 이루어짐

- 특허실체법조약(SPLT)(안)을 논의하면서 선출원주의를 채택하였고 1년 grace period도 이전 법에 비해 보다 엄격한 기준을 적용하게 되어, 타국과의 공감대를 이끌어내기가 훨씬 수월해질 것으로 예상됨. 다만, 선출원주의를 채택하면서 특이하게도 “First-to-Publish” 체계를 도입하였으며, 이 점에 유의할 필요가 있음

- 이전 법에 의하면, 1년 grace period는 누구에 의한 어떠한 공지에 대해서도 적용되지만, AIA에서는 기본적으로 발명자에 기인한 공지에 대해서만 적용됨. 따라서 당해 출원일 전에 타인의 독자적인 공지가 있으면 원칙적으로 grace period의 적용을 받을 수 없게 되므로, 발명의 완성 후 가급적 빨리 출원일(우선일)을 확보하는 것이 요구됨. 다만, 이전 법에서는 1년 grace period를 미국출원일을 기준으로 하지만, AIA에서는 유효출원일을 기준으로 하므로, 가령 조약우선권이 있는 경우 1년 grace period 기간은 미국출원일이 아니라 조약우선일로 기산됨

AIA에 의하면, 이전 법에 비하여 1년 grace period가 제한되고 선출원주의가 적용되므로, 발명자는 보다 빠른 출원일을 확보할 필요가 있으며, 그렇게 되면 발명의 기술적․경제적 가치에 대한 정확한 평가를 다하지 못한 채 출원을 서두를 수밖에 없음. 심사청구제도는 출원인으로 하여금 출원에 대한 심사를 진행할 것인지의 여부를 판단할 수 있는 일정 기간의 유예를 주는 것인데, 선출원주의의 보완책이라 할 수 있으며, 우리나라를 비롯한 대부분의 국가에서 채택하고 있지만, AIA에서는 도입되지 않았음

미국 정규출원의 경우 출원 자체로 심사청구를 겸하는 것으로 되어 그에 따른 수수료를 납부하여야 하고 그 출원 순서로 심사가 진행되게 됨. 따라서 출원 당시에 심사를 통한 특허를 추진할 것인지 여부가 확실치 않은 경우에는 먼저 임시출원을 고려할 수 있음. 임시출원의 수수료는 정규출원에 비하여 상당히 저렴하며, 정규출원을 하기까지에는 임시출원일로부터 1년의 유예기간을 가질 수 있는 장점이 있음

- 중소기업이나 개인의 경우에 임시출원을 이용한다면 특별한 자원을 들지 않고도 우선일(유효출원일)을 확보하는데 유용

- 임시출원은 발명의 공개를 늦추면서 우선일을 확보하는 데에도 효과적

AIA는 선발명주의를 선출원주의로 변경하면서, 원칙적으로는 먼저 출원한 자가 특허를 받을 수 있지만, 제1 당사자가 제2 당사자로부터 그 발명을 “derived”한 경우에 제2 당사자가 파생(derivation) 절차를 제기할 수 있도록 하여, 그 예외를 규정

- AIA에서는 이전 발명일의 선후를 판단하는 35 U.S.C. §135 “Interferences” (저촉심사) 규정을 대신하여, 선출원에 기명된 발명자가 후출원의 발명자로부터 클레임 발명을 derived하였는지를 판단하는 “Derivation Proceedings” (파생절차)를 규정

- 파생절차에서, 제1 당사자가 제2 당사자로부터 그 발명을 파생(derived) 하였는지를 판단하며, 만일 그렇다면 제2 당사자가 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있음. 따라서 FITF 시스템에서는 제1 출원인이라 하더라도 다른 출원인으로부터 발명을 파생한 것이 아니어야만 특허를 받을 수 있음

미국 특허제도상 출원인은 특허출원 시 관련 선행기술을 명시하도록 정보공개서(Information Disclosure Statement, IDS)의 제출을 의무화하고 있음. 이는 발명자에게 자신의 발명과 가까운 기술에 대한 문헌을 특허명세서에 인용하는 것을 의무화함으로써, 질 높은 특허를 유도해 내는 측면이 있음

미국 특허제도에는 특허출원의 준비 또는 절차에 실질적으로 관련된 사람들이 지켜야 할 성실과 선의의 의무(duty of candor and good faith)가 있음. 이는 특허출원서의 청구항의 특허성에 중요한 영향을 미칠 수 있는 정보는 심사관에게 제출되어야 한다는 것임. 현재의 청구항의 특허성에 중요하지 않은 정보는 제출할 의무가 없으나 중요성에 대한 판단이 서지 않을 경우 그 결정을 심사관이 하도록 제출하여야 함

우리나라의 경우 출원인이 특허 출원시 선행기술을 명시하는 것이 아닌, 별도의 선행기술조사기관 또는 특허청이 선행기술을 조사하도록 하고 있음. 따라서 정보공개서 제출 의무는 우리나라 특허제도와는 다른 미국의 독특한 특허제도에 해당함

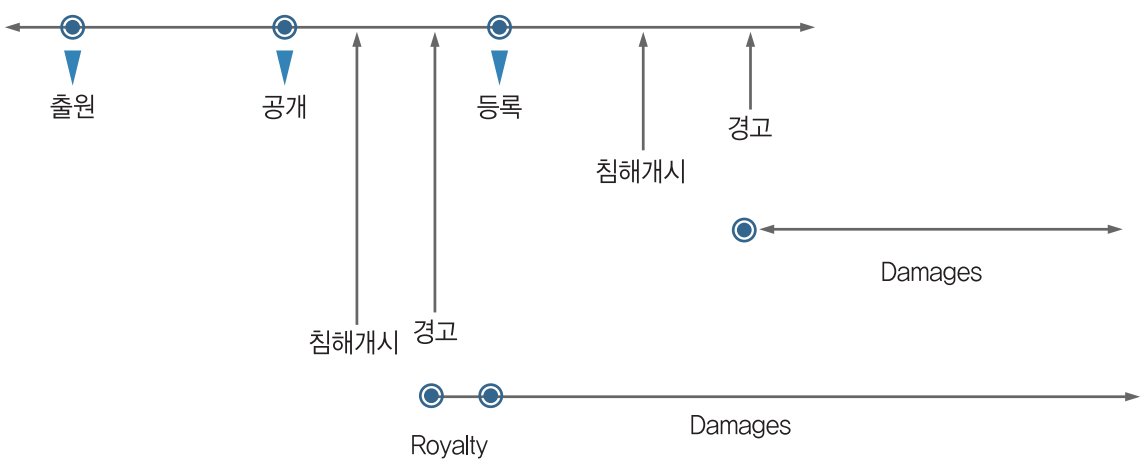

종래에는 특허출원 내용을 특허가 부여될 경우에만 공개하고 특허 거절된 경우 영업비밀로 유지할 수 있다는 점이 매우 특이한 미국 특허제도였으나, 1999년 개정된 특허법에서 출원공개제도를 도입하여 출원일로부터 18개월 후에 출원을 공개하게 되었음. 이에 따라 중복투자를 미연에 방지할 수 있게 되었음

출원공개제도와 관련하여 우리나라는 특허청에 출원되어 공개일 현재 계속 중인 출원은 원칙적으로 모두 출원 공개됨. 그러나 미국의 경우 미국 이외의 국가에 출원하지 않으면 출원공개를 하지 않을 수 있다는 점에서 우리나라 특허제도상 출원공개제도와 일부 차이를 보이고 있음

우리나라 특허제도와 달리 미국특허제도에는 출원인에 의한 심사청구제도가 없음. 즉, 미국 특허출원제도에서는 출원된 발명에 대하여 출원인의 심사청구 여부에 상관없이 무조건 심사를 진행함. 따라서 출원된 순서에 따라 특허상표청 심사관에 의한 심사가 진행됨

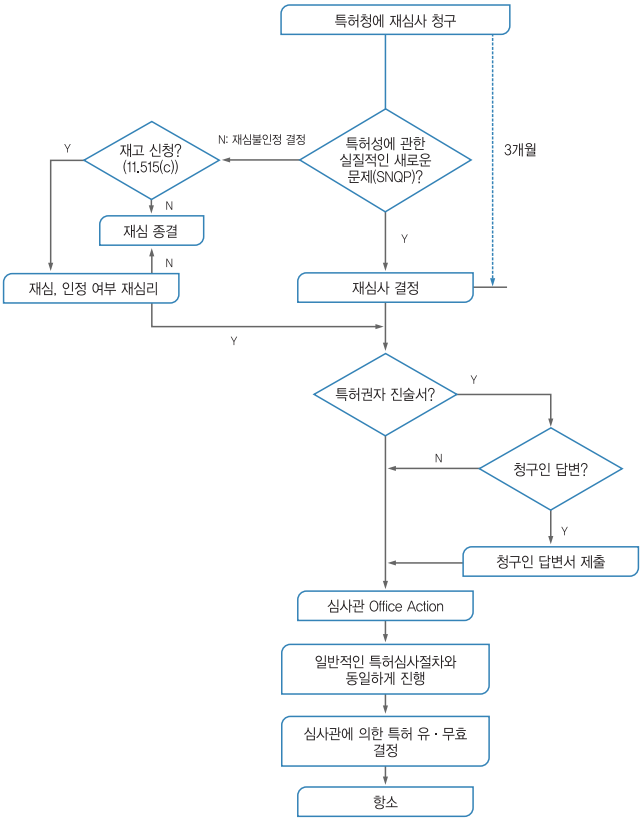

재심사 제도는 새롭게 발견된 선행기술에 의거하여 등록된 특허에 대하여 다시 심사하도록 특허상표청에 신청하는 절차로, 누구나 근거자료를 가지고 재심사를 요청할 수 있음. 재심사제도는 우리나라 특허제도상 제3자의 청구에 의한 무효심판과 유사한 제도에 해당함

출원 전 1년간의 기간 동안에 발명자가 그 기술을 공개하더라도 신규성을 유지함. 우리나라도 한미 FTA 발효에 따라 신규성 의제(공지예외적용) 기간을 출원 전 1년으로 하고 있음

| [표 15] 미국과 한국의 신규성 의제 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 구분 | 미국 | 한국 | |

| 기간 | 유효출원일 전의 1년 | 한국출원일 전의 12개월 | |

| 판단기준 | 공지 주체와 무관하게 발명자의 발명에 기인한 공지이면 가능 | 공지 주체가 “발명자·승계인”일 것을 요건으로 함 단, 발명자의 의사에 반한 제3자 공지에 대해서는 공지예외적용 가능 |

|

| 타인의 중간공지 | 출원일 전에 타인의 독자적인 발명에 의한 공지는 선행기술로 됨

단, 타인의 독자적 공지 전에, 발명자의 공지가 먼저 있었다면 타인의 중간 공지는 선행기술 인정 안됨. |

발명자 자신의 공지로 공지예외적용을 받을 수 있다고 하더라도, 당해 출원일 전에 타인의 독자적인 공지가 있으면 신규성 상실됨 | |

| 출원공개, 등록공고 |

◯ | X | |

| 절차 | 없음 | 출원시 취지 기재하여야 함 출원일~30일내 증명서류 제출하여야 함 |

|

미국 특허제도상 특허청구범위의 해석은 기술의 일정한 범위를 한정하여 그 범위 내에서만 특허권을 부여하는 주변한정주의에 의해 행하여짐. 즉 권리의 해석시 문언적인 해석을 중요시하여, 이에 따라 기술의 일정한 범위를 한정하여 그 범위 내에서만 특허권을 부여함. 따라서 특허청구의 범위의 기재 시에 신중을 기하여야 함

AIA의 공지·공용 등에 따른 선행기술 요건은 한국법과 거의 동일

- grace period의 경우, 2011년 11월 2일 개정 전의 한국법은 6개월이었는데 한미 FTA 협정 이행에 따라 12개월로 개정되어 미국과 같아짐

- grace period 인정 요건과 관련하여, 한국법은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자(즉, 발명자 또는 그 승계인)에 의하여 그 발명이 공지된 경우에 대해 적용되는 반면 AIA는 발명자 또는 그로부터 획득한 자에 의하여 공지된 경우에 적용됨

당해 출원일 전에 타인에 의한 독자적인 공지가 있으면 이는 신규성 상실 사유로 되는 것은 AIA나 한국법에서 동일하지만, AIA는 그 예외로서 그 타인의 공지 전에 당해 발명자가 먼저 공지하였다면 그 타인의 중간 공지는 선행기술에서 제외되는 점이 한국법과 차이남

grace period의 기준일자와 관련하여, 한국법은 한국출원일인 반면 AIA는 유효출원일임

- 조약우선권 주장을 수반한 출원의 경우, 한국법의 경우 조약우선일에 무관하게 한국출원일을 기준으로 12개월인데, AIA의 경우 조약우선일을 기준으로 1년이 계산됨

선출원에 기초한 선행기술 요건은 한국법과 AIA가 동일하며, 예외로서 발명자가 동일한 경우 및 당해 출원일 당시 권리자가 동일한 경우를 규정한 것도 동일함

- 다만, 권리자 동일 요건에서, 한국법은 후출원일 당시에 출원인 표시가 선출원의 출원인과 같은 경우를 말하며, AIA는 후출원일 이전에 발명에 대한 권리가 동일인에게 소유되었거나 양도 의무가 있었던 경우를 말함

- AIA에는 선출원의 유효출원일 전에, 당해 출원의 발명자가 먼저 공지한 경우(first-to publish)에는 그 예외로 규정하고 있는 점에서 한국법과 차이가 있음

AIA에서는 선출원의 발명이 자신으로부터 Derived 되었음을 주장하는 자(후출원인)가 스스로 파생절차·민사소송를 제기하여야 하며, 또한 이를 위해서는 그에 대응하는 (derived 출원·특허보다 유효출원일이 늦은) 자신의 출원이 있어야 함

한국법에서는 정당 권리자는 무권리자 출원에 대해 정보 제공할 수 있으며, 무권리자 특허에 대해 무효심판을 청구할 수 있지만, 정당 권리자가 반드시 정보제공·무효청구를 하여야만 무권리자 출원·특허가 거절·무효로 되는 것은 아니며, 제3자의 정보제공이나 무효청구로도 가능함. 그리고 정당 권리자의 출원·특허의 존재 여부와도 무관함. 아울러, 무효심판 청구시기에도 제한이 없으며, 무권리자 출원·특허가 그 사유로 거절·무효로 되기만 하면, 일정 기간 내의 정당 권리자 출원에 대해 출원일 소급시효를 인정함

한국법에서는 정당 권리자가 무권리자 출원·특허의 거절·무효 확정일로부터 소정 기간 내에 출원을 하면 무권리자의 출원일로 그 출원일이 소급됨. 그러나 AIA에서는 선출원에 있는 derived 클레임을 삭제하는 것에 그치고 후출원에 대해 선출원일로의 소급효는 인정되지 않음. 다만, 파생절차에서 Board는 선출원 발명이 후출원인(신청인)으로 파생된 경우 그 선출원의 발명자를 정정할 수 있는 경우가 있음

미국에서의 특허권 확보를 위하여 미국 특허상표청은 다음의 절차를 권장

• 1단계 : 출원 이전에 선행기술 조사를 통하여 관련 특허의 공개 여부를 판단

- 관련 선행기술이 출원하고자 하는 발명과 동일하거나 본 발명이 선행기술로부터 자명한 경우에는 특허권을 인정받지 못하기 때문에 선행기술조사를 우선 실시하는 것이 바람직

• 2단계 : 어떤 종류의 특허권을 받을 것인지 여부를 결정

- 미국 특허법에서 다루고 있는 권리의 종류는 특허는 실용 특허(Utility patent), 디자인 특허(Design patent), 식물 특허(Plant patent), 재발행 특허(Reissue patent), 재심사특허(Reexamination patent), 법정 발명등록(Statutory invention registration, SIR)으로 나뉨

• 3단계 : 미국 내 출원을 할 것인지, 또는 미국과 더불어 다른 나라로의 출원을 할 것인지를 결정

- 미국 내 출원의 경우 속지주의의 원칙상 미국 영토내로 권리가 한정되므로, 권리의 지역적 범위를 넓히고자 한다면 PCT 등을 통하여 타국에도 출원을 해야 함

• 4단계 : 어떠한 종류의 출원을 하는지 결정

- 미국의 출원은 크게 정규출원(Nonprovisional application), 가출원(Provisional application)으로 나뉨

• 5단계 : 신속한 등록을 위한 절차를 진행할지 결정

- 우리나라 특허제도와 달리 미국특허제도에는 출원인에 의한 심사청구제도가 없음. 즉 미국 특허출원제도에서는 출원된 발명에 대하여 출원인의 심사청구 여부에 상관없이 무조건 심사를 진행. 따라서 출원된 순서에 따라(First-in First-out) 미국 특허상표청 심사관에 의한 심사가 진행

- 다만, 우선심사 신청서를 제출하여 심사순서를 앞당길 수 있음. 우선심사 신청서는 1) 출원인의 건강이나 나이 또는 2) Patent Prosecution Highway(PPH) 프로그램에 기초하거나 3) “개정된 AE(Accelerated Examination) 프로그램”의 요건을 만족하는 경우에 인정됨

- 즉 출원인의 건강상의 이유로 정상적인 순서대로 심사가 진행되면 심사절차에 조력할 수 없는 경우, 의사의 진단서 같은 증거를 첨부하여 우선심사를 신청할 수 있고, 출원인의 나이가 만 65세 이상인 경우 그에 관한 증거를 첨부하여 우선심사를 신청할 수 있으며 이러한 경우에는 별도의 수수료가 추가되지 않음

- Patent Prosecution Highway는 양 국가에 공통으로 특허출원된 경우 제1청 출원 중 특허가능하다고 판단된 청구항이 있으면 제2청은 제1청의 심사결과를 활용하여 제2청 출원이 조기에 심사를 받을 수 있도록 하는 제도임

- 개정된 AE 프로그램은 출원인의 건강이나 나이 또는 PPH 프로그램에 기초한 경우를 제외하고 우선심사를 신청하는 것으로 2006년 8월 25일 이후부터 가능함. 개정된 AE 프로그램에 따라 우선심사 신청을 하려면, 소정의 수수료를 납부하고, 실용 및 디자인 출원이어야 하며, 출원서, 신청서 및 수수료는 미국 특허상표청의 Electronic Filing System(EFS) 또는 EFS-Web을 사용하여 제출되어야 하며, 출원 당시 출원이 37 CFR.51에 따라 완전하여야 하는 등의 요건을 만족하여야 함

| [표 16] 특허 출원 과정 | ||

|---|---|---|

| 단계 | 주체 | 활동 |

| 1 | 출원인 |

|

| 2 | 출원인 | |

| 3 | 출원인 | |

| 4 | 출원인 | |

| 5 | 출원인 | |

| 6 | 출원인 | |

| 7 | 출원인 | |

| 8 | 출원인 | |

| 9 | 미국특허청 | |

| 10 | 출원인 | |

| 11 | 미국특허청 | |

| 12 | 출원인 | |

| 13 | 출원인 | |

• 6단계 : 출원인이 직접 출원할지 또는 대리인을 선임할지 여부를 결정

- 출원인이 직접 출원하는 경우 대리인 선임료 등이 들지 않기 때문에 비용을 절감할 수 있는 장점이 있으나, 출원 과정에서의 시행착오가 발생될 수 있으며, 비법률적인 용어 등의 사용으로 인하여 권리범위가 좁아질 수 있다는 문제점이 있음. 이에 비하여 대리인을 선임하는 경우에는 관련 절차에 능통한 대리인이 절차를 대신 처리해 주는 장점이 있으나 대리인 선임 비용 등의 비용 지출이 증가하는 문제점이 있음

• 7단계 : 전자출원을 위한 준비를 함. 출원절차를 위한 수수료를 결정하고, 출원인번호 및 디지털 인증서(Digital Certificate)를 신청

- 2022년 8월 1일에 개정된 내용을 기준으로 하면, 실용특허 출원을 위한 기본 수수료는 320.00달러에 해당하며, 실용특허를 위한 심사비용은 800.00 달러에 해당

| [표 17] 특허 출원에 필요한 서류 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 출원에 필요한 서류 | |||||

| 정규출원 | 임시출원 | ||||

| 1 | 클레임을 포함하는 명세서 | 명세서(클레임 기재 불필요) | |||

| 2 | 선언서 | ||||

| 3 | 필요한 도면 | 필요한 도면 | |||

| 4 | 출원수수료 | 출원수수료 | |||

| 비고 | •클레임/선언서 적용 없음 •선행기술 개시(IDS)의무 없음 •정규출원에 비하여 비용이 상대적으로 저렴 |

||||

• 8단계 : 전자출원시스템(Electronic Filing System, EFS)를 이용하여 특허를 출원

- EFS-Web는 미국 특허상표청의 웹기반 특허출원과 자료 제출 프로그램임. EFS-Web를 이용하여 누구나 특허출원서 및 서류를 제출할 수 있으며, 특정 프로그램을 다운로드 하는 등의 절차가 필요 없이 사용될 수 있는 간단한 프로그램임

• 9단계 : 미국 특허상표청은 출원인이 출원한 출원서가 특허 등록을 받을 수 있는지 심사

• 10단계 : 등록이 불가하면 심사관은 이를 출원인에게 알림

- 출원인은 답변을 통하여 심사관의 재고(Reconsideration)를 요청하고, 필요한 경우 심판을 청구

• 11단계 : 만일 심사관이 제시한 거절이유 등이 극복이 된 경우라면 미국 특허상표청은 등록이 허여되었다는 것과 수수료의 납부기간을 출원인에게 송부

• 12단계 : 출원인이 수수료를 납부하면 미국 특허상표청은 특허를 허여

- 출원인은 특허 등록이후에 특허를 유지하기 위한 수수료를 납부함. 특허가 발행되는 경우 특허권자는 출원일로부터 20년간 발명 제품을 배타적으로 생산·사용하거나 판매할 수 있는 권리를 보유하게 됨

- 다만, 의약품과 같은 일정 특허 발명의 경우에 상품화하기 위한 조건으로 정부의 허가를 받아야 하므로 특허권 사용이 제한될 수 있음. 따라서 이 경우에는 최고 5년까지 특허권 사용기간의 연장이 가능함

- 특허권자는 특허권의 존속 기간 동안 특허발명에 대한 배타적 사용·처분권을 가짐. 미국 특허법은 특허권자가 이를 사용하도록 강제하거나 타인에 대한 사용 허가를 강제하지 않지만, Bay-Dole법에 의하여 발명이 정부지원 하에 이루어진 경우는 예외적임. 특허권자는 특허발명을 타인에게 양도하거나 독점적·비독점적 라이센스를 설정할 수 있으며, 지역적 범위를 한정하여 특허발명의 사용을 허가할 수도 있음

특허 출원에 걸리는 시간은 일정하지 않으나 일반적으로 진행되는 절차를 기준으로 대략의 기간을 계산하면, 발명상담 및 선행기술조사(약 1개월), 선행기술 조사 내용을 바탕으로 한 명세서작성(1개월), 현지 대리인 송부 및 필요서류 작성(0.5 개월)으로 볼 때, 2.5개월 정도의 기간이 걸림. 이러한 기간은 선행기술 조사 여부, 변리사 선임 여부 등에 따라 크게 달라짐

⦁ 미국 특허상표청, 최초 특허 출원인 신속 심사 파일럿 프로그램 출시

- 미국 특허상표청(USPTO)은 ‘포괄적 혁신을 위한 위원회(Council for Inclusive Innovation, CI2)를 통해 특허 출원 절차를 처음 접하는 독립 발명가와 소기업 등을 지원하고 특허 출원이 가능한 혁신을 보호하고자 ‘최초 출원인 신속 심사 파일럿 프로그램’을 출범하였다고 밝힘

- 특허를 처음 출원하는 개인 및 소기업을 대상으로 심사 절차를 가속화하여 미국 특허상표청의 특허 출원 초기 검토 단계에서 신속한 피드백을 제공하는 등의 혜택을 제공

- 출원인은 출원 신청서를 제출한 후 심사관의 결과 통지서를 서면으로 받게 되는데 동 프로그램은 시간적 장벽을 낮춰 신인 발명가들이 혁신을 더 빠르게 실현할 수 있도록 지원하고자 함

⦁ 미국 특허상표청, 한-미-일 협력심사 프로그램 연장(Collaborative Search Pilot Program), USPTO Extends Expanded Collaborative Search Pilot Program

⦁ 미국 특허상표청은 한국 특허청(KIPO)과, 일본 특허청(JPO) 과의 협력심사 프로그램(expanded Collaborative Search Pilot (CSP) program)을 2024년 10월 31일까지 계속 진행함. 한국 특허청과 일본 측허청에 교차 출원하는 출원인은 무료로 동 프로그램에의 참여를 신청할 수 있음.

⦁ 미국 특허상표청, ‘Cancer Moonshot’ 우선 심사 파일럿 프로그램 발표

- 2022년 12월 8일, 미국 특허상표청(USPTO)은 건강 및 의료 분야의 혁신을 가속화하기 위한 새로운 프로그램인 ‘캔서 문샷(Cancer Moonshot) 1) 우선심사 파일럿 프로그램’의 시행을 발표함

- ‘Cancer Moonshot 우선심사 파일럿 프로그램’은 바이든 행정부의 ‘Cancer Moonshot’ 이니셔티브를 지원해 암 예방 및 사망률을 줄이기 위한 광범위한 기술에 대한 심사를 촉진하고, 2023년 2월

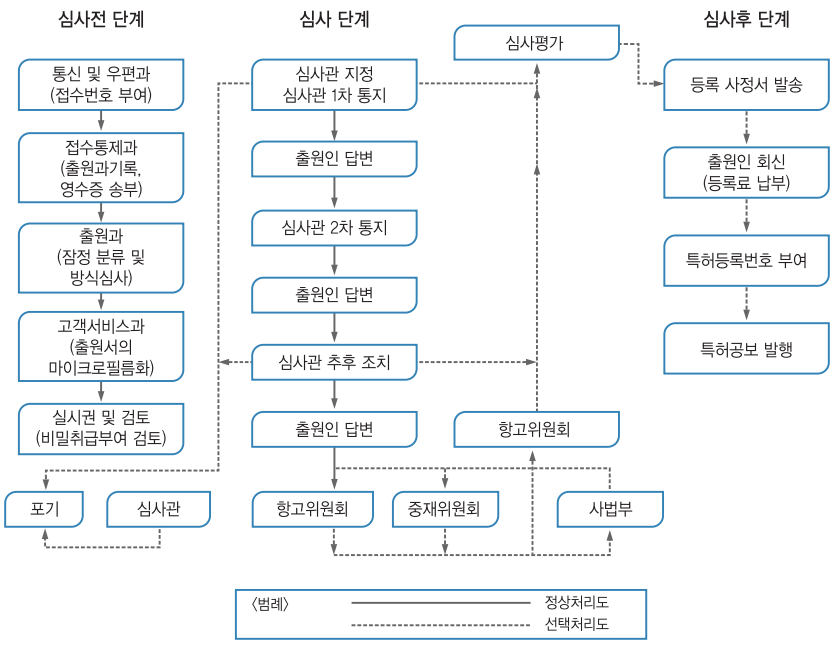

미국 특허상표청의 특허심사는 크게 형식심사와 실질심사로 구분될 수 있음

초기심사국은 출원건이 특허출원의 형식을 갖추었는지 심사하여 출원서류의 형식이 미국특허청 기준에 맞으면 심사관실로 전달하고, 출원서류의 형식에 문제가 있으면 이를 출원인에게 통보하여 보정하도록 함. 초기심사국이 보내는 보정통지서의 사유는 대게 영문요약서(Abstract)의 글자 수가 150자를 넘지 않는지, 도면의 설명(Drawing Description)과 첨부도면이 일치하는지 여부 및 도면내 참조번호의 글자방향과 도면번호 등의 글자 방향이 일치하는지 여부를 판단함

형식심사에 문제가 없으면 공식접수증(Official Filing Receipt)이 출원인에게 발송되고, 출원서류는 심사관실로 이송되어 심사관이 배정됨. 출원서류가 초기심사국에 머무는 기간은 우편출원의 경우 대개 3-5개월이고 전자출원의 경우 약 2-3주 정도임. 초기심사국에서 분야별 심사관실로 이송된 출원서류는 심사관이 배정되면 해당 심사관에게 출원서류가 전송됨

출원은 주제에 따라서 분류되고 출원일자순으로 심사를 받으며, 대개 1년 정도가 지나면 심사가 착수됨. 심사관은 실체심사를 한 후 그 출원을 특허로 발행하기로 통보하거나 출원인에게 거절이유통지를 발송하게 됨. 심사결과 “1차 거절이유통지(First Office Action)”를 받게 되는데 이것이 우리나라에서는 의견제출 통지서라고 지칭되고 있음. 발명이 단일성이 유지되지 않을 경우 한정(restriction)을 심사관이 요구할 수 있고, 분할하여 출원할 수 있음

- 특허에 문제가 있는 경우 거절이유통지를 발송하는데, 실체 거절이유는 특허성의 요건을 만족시키지 못하는 경우에, 방식 거절이유는 도면의 형식위반, 청구범위 기재방식 위반 등의 경우에, 요구사항은 한정요구 등의 경우에 행함

- 거절이유가 없는 경우에는 특허발행 통지와 특허등록료 납부서를 받고 3개월 이내에 특허등록료를 납부하면 특허증(Letters patent)이 발행됨. 특허발행 통지 이후에는 발명의 본질에 영향을 주지 않는 문법적인 정정이 허용됨

실용특허는 새롭고 유용하며 자명하지 않은 방법, 기계, 제품이나 조성물 또는 이에 대한 새롭고 유용하고 자명하지 않은 개량임. 즉 발명이 미국 특허를 받기 위해서는 발명이 특허를 받을 수 있는 발명이어야 하고 유용성, 신규성, 비자명성이 있어야 함

- 신규성이란 출원된 발명이 그 발명 이전에 미국에서 타인에게 알려지거나 사용되지 않은 것이어야 함을 의미하며, 미국 또는 외국에서 특허로 등록이 되거나 간행물에 기재되지 않아야 하며, 미국에서 특허출원일로부터 1년 이상 전에 그 발명이 미국 또는 외국에서 특허로 등록이 되거나 판매된 경우가 아니어야 신규성이 인정됨. 따라서 외국 출원일로부터 12개월이 경과하여 미국에 출원한 경우(즉 우선권 주장의 요건을 만족하지 못한 경우), 미국에서 특허되기 전 외국에서 먼저 특허로 등록된 경우, 발명일 이전에 미국에서 타인의 특허에 게재된 경우, 포기된 경우 등은 신규성을 상실하게 됨

- 비자명성이란 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공개된 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것을 의미하며, 우리나라의 진보성 개념과 기본적으로 동일함. 신규성이 인정되는 경우에도 자명한 것에 해당하는 것은 특허로 등록받을 수 없음. 즉 청구하는 발명과 선행기술의 차이가 발명이 이루어진 시점에서 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 볼 때 전체적으로 자명한 것이라면 그 발명은 특허로 등록받을 수 없음

- 유용성이란 발명은 사회를 위해 유용한 기능을 수행하여야 한다는 의미이며, 우리나라 특허법의 특허요건 중 하나인 산업상 이용가능성에 대응됨. 유용성 규정을 충족하기 위해 발명이 현존하는 것보다 우월한 성능이나 효과를 가질 필요는 없고, 발명이 기능이나 목적에 맞게 반드시 실시가능하거나 사용 가능해야 함. 또한 인류를 위한 목적을 가진 발명이고 불법적이거나 비도덕적이지 않고 공공의 이익과 배치되지 않아야 함. 그 외에도 발명의 진정한 발명자여야 하고 명확히 명세서를 기재해야 하며, 실시 가능해야 하고 발명을 상세히 기술해야 하며 최적의 실시 예를 기재해야 함

디자인 특허의 대상은 제조물에 관한 새롭고 독창적이고 심미적이며 명백하지 않은 디자인임. 한편, 식물특허의 대상은 재배되지 않은 상태에서 발견된 식물과 재배된 종, 돌연변이체, 잡종과 새롭게 발견된 씨앗을 포함하여 구별되고, 신규하고 명백하지 않은 식물임

특허출원인에 의해 발명전에 그 발명이 미국에서 타인에게 알려지거나 사용되어 온 경우, 혹은 미국 또는 외국에서 특허 등록되거나 간행물에 기재된 경우, 미국에서 특허 출원일로부터 1년 이상 전에 그 발명이 미국 또는 외국에서 특허등록되거나 판매된 경우, 출원인이 발명을 포기한 경우를 제외하고 특허받을 수 있음

또한 발명이 외국에서 출원인 혹은 그 법정대리인 혹은 승계인에 의해 미국에서 특허출원일로부터 12개월 이상 전에 제출된 출원에 준해 미국에서의 특허출원일 전에 특허가 부여되었거나 부여된 상태가 되었거나, 발명자증의 대상이 된 경우, 발명이 특허출원인에 의한 발명 이전에 미국에 제출된 타인의 특허출원에 근거하여 부여된 특허에 기재된 경우, 특허를 청구한 발명의 대상을 출원인 자신이 발명한 것이 아닌 경우를 제외하고 특허 받을 수 있음

자연법칙 또는 자연물(식물특허에 의해 등록될 수 있는 범위는 별개로 함), 인쇄물, 경영방법, 정신적 과정, 원자력법에 의해 원자력무기에 있어서 특정 핵물질 또는 핵에너지를 단독으로 활용하는 발명은 불특허대상임

1999년 개정 특허법에 따르면 특허상표청 귀책사유로 인해 특허심사가 지체될 경우 지체된 기간만큼 특허권 존속기간을 연장시켜주는 제도를 새로이 마련하였음.

우선권 경쟁, 국가안보를 보호하기 위한 비밀유지, 그리고 특허 항소부와 특허저촉 심사부 또는 연방법원에 의한 성공적인 항소법정에서의 재검토 때문에 늦어진 기간 연기를 보상하기 위하여 최대 5년까지의 존속기간 연장이 허용됨

미국 특허상표청에 출원을 한 이후 First Office Action 까지 걸리는 기간은 대략 18.4개월 정도 걸림. 즉, 출원인이 미국 특허상표청에 출원한 명세서에 대하여 심사관이 의견서를 통지하는데 걸리는 기간이 대략 1년 6개월 정도 걸림

출원인이 출원한 이후 Office Action 등을 거쳐 등록여부가 결정되는 데 대략 29.5개월이 소요됨

출원인은 심사관의 OA에 대한 대응으로 보정서 및/또는 의견서를 제출할 수 있음. 일반적인 절차는 미국 현지 대리인이 OA발생 여부를 통지→한국 대리인이 OA를 발명자에게 통지하고 검토의견을 송부→발명자 검토 후 미국 대리인에게 대응 지시의 순서로 진행되며, 심사관은 보정된 명세서를 기준으로 심사를 진행함

최초 OA에 대한 검토 및 대응 비용으로 대리인 비용 포함 $500~$1,500, 2차 OA의 검토 및 대응 관련 $500~$1,000정도의 비용이 소요됨. 이러한 비용은 검토 및 대응시 의견 제시 정도, 현지 대리인과의 계약 관계에 따라 달라질 수 있음

상술한 바와 같이 미국 특허상표청에 출원을 한 이후 First Office Action까지 걸리는 기간은 대략 18.4개월이며, 출원한 이후 Office Action 등을 거쳐 등록여부가 결정되는데 대략 29.5개월이 소요됨. 결국 First Office Action으로부터 등록 여부가 결정되는 기간은 11.1개월이 걸리게 되며, 이러한 기간은 추가 Office Action의 여부 등에 따라 달라짐

- 최초 OA에 대한 응신기간은 3개월로 지정되며, 신청서와 함께 관납료를 제출하면 그 기간을 연장할 수 있음. 최종 OA에 대한 응신기간은 OA 발송일로부터 3개월로 지정되며 6개월까지 기간연장이 가능

(가) 심사관의 거절 근거를 면밀히 검토하여 심사관이 해당 발명과 인용선행문헌을 잘 이해하고 있는지 여부를 구성요소 별로 분석하고, 각 구성요소 별로 반박논리가 있는지 여부에 대하여 분석

(나) 거절통지에 대한 답변서 제출 전에 대리인이 심사관과 전화 인터뷰를 활용

(다) 청구항 보정이 필요한 경우, 심사관과 전화 인터뷰 전에 반드시 심사관에게 보정안

을 보내고 이에 대해 심사관과 면담

(라) 최종거절통지를 받은 경우 반드시 2개월 이내에 보정서 및 답변서를 제출하여 심사관으로부터 권고통지를 받을 수 있도록 함

(마) 한국에서 조기 등록된 경우에는 특허심사하이웨이(PPH) 이용을 고려함. 그러면 거절통지 가능성이 낮아짐

(바) 심사관이 일부 종속항에 대해 등록을 허여한 경우, 해당 종속항을 등록받고 나머지 거절된 청구항들은 계속출원으로 다시 심사받는 것이 출원금반언을 피하는 방법임

미국 특허상표청은 심사처리 기간을 단축하기 위해 제2회째의 거절이유통지를 최종적인 것으로 하고 최종 거절이유통지 후에는 보정 등을 엄격히 제한함. 거절이유통지 시에는 최종거절통지일로부터 2개월 내에 답변서를 제출하는 경우 심사관이 제출된 답변서에 의해 거절이유가 극복되지 않는다고 판단되거나 제출된 보정서에 포함된 청구항에 대한 보정이 심사관으로 하여금 추가적인 선행기술 검색을 필요로 하는 경우에는 이러한 내용에 대해 심사관은 권고 조치(Advisory Action)를 통지하여 출원인이 적절한 조치를 취할 수 있도록 도와줌

- 최종 거절이유통지 후에 출원인은 답변서 제출기간 내에 이하에서 제시하고 있는 조치를 취할 수 있으며, 답변서 제출기간 내에 출원인이 아무런 조치를 취하지 않으면 특허청구범위 중 허여된 항이 없는 경우 그 특허출원은 포기된 것으로 보고, 만일 특허청구범위 중 허여된 항이 있으면 허여된 항에 대해서만 특허를 부여하고 거절된 항은 취소된 것으로 봄. 이 경우 출원인은 추가 보정을 통하여 거절이유 극복을 시도하거나 항고 심판을 청구할 수 있음

특히 최종거절통지 이후에 특허청구범위를 보정하는 경우, 이러한 보정이 심사관이 추천한 대로라면 거절이유가 극복되겠지만, 심사관이 추천한 것이 아니고 이러한 보정이 청구범위를 변경하여 심사관이 추가 선행기술을 검색할 것이 요구된다면, 이러한 보정은 계속심사청구 없이는 각하됨. 즉, 심사관이 그 보정을 채택하면 특허 발행을 할 것이나, 동의하지 않거나 추가적 검색이 필요하다고 판단되는 경우는 권고조치통지(advisory action)를 보냄

출원인은 거절된 항에 대하여 항고할 수 있고, 항고사실을 심사관에게 통지하여 최종 거절이유통지에 대한 답변 기간을 만료시킬 수 있음. 항고심판청구서를 특허상표청의 항고심판소(BPAI)에 제출하고, 항고심판청구서 제출 후 60일 이내에 항고이유서(Brief)를 제출하여 거절된 청구항의 특허성을 주장함

항고심판소(BPAI)가 심사관의 주장에 동의하지 않는 경우에는 특허 발행하라는 지시와 함께 사건을 심사관에게 환송한다는 내용의 심결을 하며, 심사관의 의견에 동의하는 경우에는 발명이 특허될 수 없다는 취지의 심결을 함. 이와 별개로, 항고심판소가 추가적인 심사를 필요로 한다고 판단하는 경우에는 원심사결과를 파기하고 심사관에게 환송하여 재심사토록 할 수도 있음. 심사관을 지지하는 심결은 약 65%임

- 항고심판소(BPAI)의 심결에 불복이 있는 경우 심결일로부터 60일 이내에 연방관할 항소법원(CAFC)에 항고할 수 있으며, 연방관할 항소법원에 불복하는 경우에는 연방대법원에 상고할 수 있음

이는 우리 특허법의 심사전치제도에 대응하는 것으로 담당심사관을 포함하는 심사관 합의체를 구성하여 거절이유를 재검토하여 과연 심사관의 거절 이유가 타당한 것인지를 판단하게 하는 제도임

- 다만, 심사관 합의체가 담당 심사관의 심사결과를 바꾸는 경우는 흔치 않으므로 결국 항고심판으로 가게 될 것을 대리인 비용만 더 지출하는 결과가 되는 경우가 많음

미국 특허법상 특허권의 발생은 특허취득일로부터 시작하지만 만료일은 출원일로부터 20년까지임. 즉 1994년 12월 8일에 시행된 GATT(관세 및 무역에 관한 일반협정, General Agreement on Tariffs and Trade) 시행입법의 시행과 함께, 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년임

그동안 미국에서는 특히 의약산업계에서는 순차적인 출원절차(serial prosecution)이라고 부르는 편법을 통하여 특허기간을 실질적으로 연장하는 사례가 많았으나 개정법 제154조에 따르면 분할출원 혹은 계속출원, 일부계속출원의 경우 특허 존속기간을 계산할 때 원출원일로 출원일을 계산하기 때문에 이 같은 불합리한 결과가 나타나지 않음

1999년 개정 특허법에 따르면 특허상표청 귀책사유로 인해 특허심사가 지체될 경우 지체된 기간만큼 특허권 존속기간을 연장시켜주는 제도를 새로이 마련하였음. 우선권 경쟁, 국가안보를 보호하기 위한 비밀유지, 그리고 특허 항소부와 특허저촉 심사부 또는 연방법원에 의한 성공적인 항소법정에서의 재검토 때문에 늦어진 기간 연기를 보상하기 위하여 최대 5년까지의 존속기간 연장이 허용됨

- 2022년 9월 1일, 미국 특허상표청(USPTO)은 의약품 및 의료기기 등의 특정 분야에 대해 적용되는 ‘특허 존속기간 연장(Patent Term Extension: PTE) 제도’에 따라 출원된 특허의 리스트를 공개하였고 PTE 특허 리스트는 최근 5년간 출원된 PTE 특허의 출원번호, 특허번호, 제품명칭 및 연장기간 등에 대한 정보를 신규 개설된 웹 페이지 ‘https://patentcenter.uspto.gov/’를 통해 사용자들은 해당 리스트를 엑셀 파일로 다운로드할 수 있음

특허료의 납부 소홀로 특허권이 소멸된 경우 일정한 조건하에서 회복이 인정됨. 미국도 우리나라와 같이 특허료 납부기간 경과 후 6개월의 유예기간을 인정하며, 유예기간 경과 후에도 특허료 납부 지연이 비의도적이거나 불가피한 이유에 의한 점을 특허상표청에 입증하면 6개월의 유예기간 후 24개월 이내에 특허료를 납부하여 특허권을 회복할 수 있음

허가받은 후 3년 반, 7년 반 그리고 11년 반의 정해진 기간 내에 연 특허료를 내야함.

정해진 기간 내에 특허료를 납부하지 않은 경우는 6월 이내에 연체된 지불금에 대한 추가 수수료를 납부하여야 함. 정해진 기간 내에 연 특허료를 납부하지 않고 추납기간도 경과한 특허들은 허가가 있은 지 4년, 8년, 또는 12년 후의 특허의 출원날짜에 소멸함

2023년 4월 18일부터 미국 상표특허청(USPTO)은 특허 수령인에서 종이 낭비를 줄이기 위한 전자허가증(eGrants) 발급하는 방식으로 전환하여 특허 허가증의 공식 사본을 전자형식으로 전달하는 새로운 절차를 도입함. 인쇄 및 우편 발송 비용 증이 절감되며, 출원 대기 기간을 줄이는 효과 예상됨. 전자 특허 허가증은 USPTO 온라인 센터에서 무제한 무료 사본을 인쇄 가능함. 상표 관련해서는 이미 전자 상표 등록 증명서를 제공해 왔음.

출원 및 특허에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있으며, 이를 USPTO에 등재할 수 있음. 양도서류가 등재되면 일반에게 공개되며, 양수인 명의로 특허 등록이 되도록 하기 위해서는 등록료 납부 전에 양도 등재를 하여야 함

양도의 방식에는 ① USPTO의 양도등재서류(Assingment Records)에 등재하는 방식과, ② 출원, 특허 또는 기타 절차의 파일에 등재하는 방식이 있음

USPTO는 양도서류의 사본만을 등재함. 양도와 관련된 특허나 출원은 특허번호나 출원번호로서 확인되어야 함. 다만, 출원 전에 양도가 있는 경우에는, 발명의 이름과 발명의 명칭으로 그 출원을 확인하여야 함

- USPTO 등재용 양도서류는 ① 권리를 양도하는 당사자의 이름; ② 권리를 양수하는 당사자의 이름과 주소; ③ 등재하고자 하는 양도 대상 권리의 내용 ④ 양도서류가 등재될 출원번호 또는 특허번호 ⑤ 양도서류 등재 신청에 관한 송달이 발송될 자의 이름과 주소 ⑥ 서명일자 ⑦ 양도서류를 제출하는 당사자의 서명이 표시된 표지를 첨부하여야 하며, 팩스, EPAS(Electronic Patent Assignment System)을 통하여 제출될 수 있음

- 특허나 출원의 양수인이 미국에 거주하지 않는 경우, 그 양수인에 의하여 서명된 서면으로 국내 대리인을 지정할 수 있음. 국내 대리인의 지정 서명은 양도서류와 별도로 제출되어야 하며, 각 출원이나 특허별로 제출되어야 함

서류의 등재는 서류의 유효성 또는 출원, 특허의 권리의 효력에 관한 USPTO의 판단이 아님.

USPTO는 필요하다면, USPTO에 계속 중인 사항에서 조치를 취할 권한을 갖는 자가 누구인지를 포함하여, 서류가 무슨 효력을 갖는지를 판단할 것임. 어떠한 조치나 행위를 조전으로 하는 양도가 USPTO에 등재되는 경우 USPTO는 조건이 없는 양도인 것으로 봄. 즉, USPTO는 그 조전이 만족되었는지를 판단하지 않음

등재된 양도서류에 있는 오류는 정정용 서류(Corrective Document)가 제출되면 Assignment Division에 의하여 정정될 수 있음

- 정정용 서류는 ① 정정사항을 그 내부에 표시한 원 양도서류의 사본(그 정정사항은 권리를 이전하는 자에 의하여 Initialed&Dated 되어야 함), 및 ② 새로운 등재용 표지(Cover Sheet)를 포함함

특허권의 실시권은, 특허권의 양도와 비교하여, 전체적인 특허권리가 아니라 그 일부를 이전하는 것으로, 기간, 지역이나 사용분야 등을 제한할 수 있음.

특허 실시권은 실제에 있어서는 실시권자가 그 의무를 다하고 실시계약에서 규정된 경계 내에서 실시한다면 특허권자가 그 실시권자에게 특허침해의 소송을 제기하지 않겠다는 계약에 해당함. 특허권자는 배타적 실시권을 부여할 수 있으며, 그 실시범위 내에서는 특허권자도 이를 실시할 수 없음

| [표 18] 미국 특허 출원 및 심사 비용 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 특허 출원 관납료 | |||||

| Fee | Small entity Fee | Micor entity Fee | |||

| 출원 관납료 |

기본출원료 | $320 | $128 | $64 | |

| 특허검색료 | $700 | $280 | $140 | ||

| 특허심사료 | $800 | $320 | $160 | ||

| 관납료총계 | $1820 | $728 | $364 | ||

※ 참고사항

- 출원시 관납료는 단일청구항 20개까지, 독립청구항 3개까지 그리고 명세서 분량 100페이지 까지가 기준. 추가되는 청구항 및 독립청구항의 수 또는 다중 종속항(multiple dependent claims)의 추가에 따라 관납료 증가

- “Small entity”는 개인 또는 직원 500인 미만의 기업 출원인에 적용되는 관납료이고, “Large entity”는 직원 500인 이상의 기업에 적용되는 관납료

| [표 19] 미국 특허 등록 및 연차료 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 특허 출원 관납료 | |||||

| Fee | Small entity Fee | Micor entity Fee | |||

| 특허등록료 | $1,200 | $480 | $240 | ||

| 특허

유지료 |

등록후 3.5년차 | $2,000 | $800 | $400 | |

| 등록후 7.5년차 | $3,760 | $1,504 | $752 | ||

| 등록후 11.5년차 | $7,700 | $3,080 | $1,540 | ||

※ 참고사항

- 미국특허권을 유지하려면 특허등록일로부터 3년차, 7년차, 11년차 이렇게 3번에 걸쳐 유지료(maintenance fee) 납부 필요

미국 특허법은 실용발명, 디자인 발명 및 식물 발명에 대한 출원 및 등록 절차에 대해 규정하고 있음. 한국 지식재산권법에서 말하는 발명과 고안은 미국법에서의 실용발명에 해당하며, 디자인은 미국법에서의 디자인 발명에 대응됨

- 미국 특허법에서는 한국 특허법에서 말하는 발명에 해당하는 것뿐만 아니라 디자인에 대해서도 특허라는 용어를 사용하고 있음

- 또한 미국 특허법에서는 실용발명에 대한 규정을 일반적으로 규정하면서 디자인 특허의 보호대상에 대해 별도의 규정을 두고 있을 뿐, 그 특허요건이나 절차는 실용발명과 동일

- 디자인 발명의 등록이 허여되면 존속기간은 허여일로부터 15년임

- 디자인의 유형 : 디자인은 전체 물건이나 물건의 일부분에 구현될 수 있으며, 물건에 적용되는 장식물(ornamentation)일 수 있음. 디자인의 외형장식(surface ornamentation; 모양)에 관한 것인 경우, 모양 디자인은 도면에서 물건에 적용된 것으로 도시되고, 물건은 점선으로 도시되어 클레임된 디자인의 일부분이 아닌 것으로 표시되어야 함

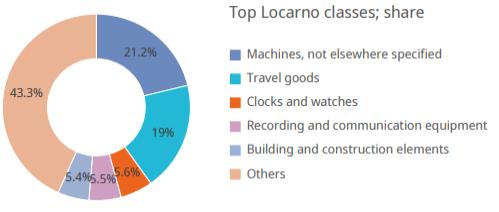

디자인 특허는 제조상품의 장식적인 외관에 대해서만 보호를 제공함. 디자인은 제조물에 구현되거나 적용된 가시적이고 장식적인 특징으로 구성됨. 디자인은 외형으로 나타나는 것이기 때문에 디자인 특허출원의 대상은 물건의 형태나 형상, 물건에 적용된 외형장식(모양), 또는 형상과 모양의 조합에 관한 것임. 디자인 특허는 단지 물건의 외형을 그 대상으로 하며 구조적이거나 실용적인 특성은 해당되지 않으므로, 특허법에서는 새롭고 독창적이고 장식적인 디자인을 발명한 자에게 디자인 특허를 부여하도록 규정하고 있음

우리나라에서는 디자인보호법에서 독자적으로 디자인을 규정하고 있으나, 미국에서는 특허법에서 디자인 특허를 규정하고 있음

디자인의 특허출원시 도면과 더불어 그 권리범위를 정하는 클레임을 작성해야함. 독립적이고 구별되는 디자인들은 각각을 별개의 출원으로 제출하여야 함. 디자인과 관련한 둘 이상의 물건 사이에 명백한 관련성이 없다면 그들 디자인은 독립적인 것으로 해석됨.

- 예를 들어 한 쌍의 안경과 문손잡이는 독립적인 물건이므로 별도로 출원해야 함. 디자인에 관한 물건이 서로 관련성이 있다고 하더라도 디자인의 외형과 형상이 서로 다르다면 구별적(distinct)인 것으로 인정됨. 그러나 하나의 디자인 개념에 관한 변형된 형태나 실시예는 한 출원으로 제출할 수 있음

- 디자인 특허의 부적격 대상 : 기본적으로 물품의 기능에 의하여 설명되어지는 디자인은 장식성(ornamentality)을 결여하여 35 U.S.C. § 규정의 법정주체에 해당하지 않음. 디자인은 물품의 기능이 아닌 물품의 형상이나 모양에 대한 장식성이 있어야 함. 또한, 디자인이 특허받기 위해서는 독창적(original)이어야 함. 주지이거나 자연적인 물체를 모방한 디자인은 독창적이라고 볼 수 없음. 더욱이 인종, 종교, 성멸, 민족 또는 국가를 모욕하는 것으로 인정되는 것은 디자인 특허의 대상으로 인정되지 않음

디자인 특허출원에는 다음을 포함하여야 함

| [표 22] 디자인 출원 서류 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 디자인 출원 서류 | ||||

| 1 | Preamble | 출원인 성명, 디자인 명칭, 디자인이 구현된 물품의 성질과 용도에 관한 간단한 설명 | ||

| 2 | Description of the figures fo the drawing | 각 도면이 나타내는 것이 무엇인지에 대한 설명. | ||

| 3 | Feature description(optional) | |||

| 4 | A single claim | 디자인 출원에서는 하나의 클레임만 포함됨 | ||

| 5 | Drawings or photographs | |||

| 6 | Executed oath or declaration | |||

| 7 | Filing fee | Small entity인 경우 50% 할인. | ||

출원인 성명, 디자인 명칭, 디자인이 구현된 물품의 성질과 용도에 관한 간단한 설명을 기술함. 클레임된 디자인이 특허되면 이들 정보들이 특허공보에 표시됨. 디자인의 명칭은 다지인이 구현된 물품에 대해 일반적으로 알려지고 사용되는 이름으로 표시하여야 함

각 도면이 무엇을 나타내는지 설명함. 명세서에서 디자인에 관한 설명은 잘 설명하는 것이기 때문임. 그러나 상세히 설명한다고 하더라도 문제가 되는 경우가 있음

① 클레임 디자인의 일부분의 외관을 도면으로 도시하지 않은 경우 그에 관한 설명

② 도시되지 않은 물품의 부분으로서 클래임된 디자인의 일부를 형성하지 않은 부분에 대한 설명

③ 도면에서 점선으로 주변 구조를 도시한 부분은 특허를 청구하는 디자인 부분이 아니라는 것을 나타내는 설명

④ 클레임된 디자인의 성질과 용도를 preamble에 적지 않은 경우 그에 대한 설명

디자인 특허출원에서는 하나의 클레임만을 포함하여야 함. 클레임에는 디자인이 구현되거나 응용될 물건과의 관계에서 출원인이 특허받고자 하는 디자인을 규정하여야 함. 클레임은 다음과 같은 형식으로 기재

- “The ornamental design for (the article which embodies the design or to which it is applied) as shown.” 클레임에서의 물품에 대한 설명은 디자인의 명칭에서 사용된 용어와 일관성이 있어야 함

도면 개시(drawings disclosure)는 출원서의 가장 중요한 부분으로서, 디자인 출원서에는 반드시 도면이나 흑백사진이 포함되어야 함. 도면이나 사진에 의하여 클레임 디자인을 가시적으로 개시하여야 하기 때문에 도면이나 사진은 명확하고 완전하여야 하며, 35U.S.C. §112 (1)절 규정의 개시요건을 만족하여야 함. 개시요건을 만족하기 위하여 클레임된 디자인의 외관을 완전히 개시할 수 있도록 충분한 수의 도면을 포함시켜야 함

도면은 백색 종이에 흰색 잉크로 작성하며, 도면 대신에 제출하는 사진은 37 CFR 1.84(b)(1), 1.152규정의 요건에 따라 허용됨

- 한 출원에서 클레임 디자인을 개시하면서 흑백 사진과 잉크 도면을 함께 제출하여서는 안 됨. 사진과 도면 사이에는 구성요소들이 서로 일관되지 않을 가능성이 있기 때문임

- 도면 대신에 사진을 제출하는 경우 주변 구조물이 나타나지 않도록 하여야 하며 클레임된 디자인만이 나타나도록 하여야 함. 하나의 개념에 관한 복수의 실시예들이 그 외형과 형상이 비슷하다면 이들을 하나의 디자인 출원에 포함시킬 수 있음

① 컬러 도면과 컬러 사진

디자인 특허출원에서 컬러 도면이나 컬러 사진을 제출하기 위해서는 이들이 필요한 이유를 설명하는 37 CFR 1.84(a)(2) 규정의 신청서가 받아들여져야 함. 이 신청서에는 37CFR 1.17(h) 규정의 수수료, 3세트의 컬러 도면이나 사진, 흑백 복사본을 포함하여야 하며, 명세서의 description of the drawings 앞에 이와 관련된 문구를 넣어야 함. 컬러 사진을 비공식적인 도면으로 제출하면서 컬러는 클레임 디자인의 부분이 아니라고 하기 위해서는 명세서에 disclaimer를 추가하여야 함. 최초 출원서에서 disclaimer가 없으면, 컬러도 클레임 디자인의 필수 부분으로 간주됨

② Views

도면이나 사진에는 클레임된 디자인의 외형(appearance)을 완전하게 게시하기에 충분한 수의 views(예: 정면도, 배면도, 좌우측면도, 평면도, 저면도)를 포함하여야 함. 또한, 3차원적인 외형과 형상을 명료하게 표시하기 위해 사시도(perspective view)를 제출할 수 있음. 다른 면과 동일하거나 편평하거나 아무런 장식이 없는 면에 대한 view는 그 도시를 생략할 수 있으며, 이 경우 명세서에 이에 대한 사항을 명시적으로 표시하여야 함

- 예를 들어, 디자인이 좌측면과 우측면이 동일한 경우 한쪽 면에 대해 도시하고 drawing description 부분에서 다른 면은 동일하다는 것을 설명하면 됨. 디자인의 저면이 편평한 경우 저면도는 생략한 채 figure description에서 저면은 편평하고 아무런 장식이 없음(unornamented)을 표시함

- 클레임에는 전체 물품에 대해 청구할 수 있지만, 통상적인 사용시 물품의 모든 면이 보이는 것은 아니기 때문에 그들을 모두 개시할 필요는 없음. 디자인의 구성요소를 보다 명확하게 표현하기 위해 단면도(sectional view)를 제출할 수 있지만, 클레임된 디자인을 형성하는 부분이 아닌 기능적인 특징이거나 내부 구조를 나타내는 단면도는 요구되지도 허용되지도 않음

③ Surface shading

도면에는 디자인의 3차원적인 면의 특성이나 윤곽을 보다 명확하게 표현하기 위해 적당한 Surface Shading(농담(濃淡)표시)을 제공하여야 함. 또한 Surface Shading은 open area와 solid area를 구분하기 위해 필요함. Solid Black Surface Shading은 흑색임을 나타내는 경우를 제외하고는 일반적으로 허용되지 않음. 도면에서 적절한 Surface Shading이 결여되면 디자인의 형상이나 윤곽이 35 U.S.C. §112 (1)절 규정의 non enabling하다고 할 수 있음

④ 점선

점선으로 표시된 부분은 단지 설명적인 목적으로만 사용되며 클레임된 디자인의 일부분을 형성하는 것이 아님. 클레임된 디자인의 일부가 아니지만 디자인이 사용된 환경을 보여주기 위해 필요하다고 인정되는 면은 점선으로 이를 도면에 표시할 수 있음. 디자인이 구현되거나 응용된 물품의 어떤 부분이 클레임된 디자인의 일부를 구성하지 않는 경우 이를 점선으로 표시함. 클레임에서 물품에 대한 면 장식(surface ornamentation)을 청구하는 경우 그 면 장식이 구현된 물품은 점선으로 표시하여야 함

- 점선을 사용할 때 클레임된 디자인을 도시한 부분을 점선이 가로지르거나 중간에 끼어들어서는 안 되며, 클레임된 디자인을 도시하는데 사용된 선보다 더 굵어서도 안됨. 한편, 투명한 면의 뒤쪽에 보이는 요소들은 점선이 아니라, 실선으로 작성하여야 함

디자인 특허 출원에 걸리는 시간은 일정하지 않음. 일반적으로 진행되는 절차를 기준으로 대략의 기간을 계산하면, 디자인 출원상담 선행디자인조사(약 1개월), 선행디자인 조사 내용을 바탕으로 한 명세서작성(0.5개월), 현지 대리인 송부 및 필요서류 작성(0.5개월)으로 볼 때, 2개월 정도의 기간이 걸림. 이러한 기간은 관련 선행 디자인 존재 여부, 도면 작성, 변리사 선임 여부 등에 따라 크게 달라짐

미국 특허법에서는 디자인을 특허법에서 규율하며 실용방법의 심사 진행 절차와 크게 다르지 않음. 디자인 특허출원이 제출되면 출원번호와 출원일이 부여되고, “Filing Receipt”가 출원인에게 송부됨. 해당 출원인 심사관에게 배정된 다음 출원일 순으로 심사가 진행됨

- 실제 심사에서는 도면이 요건에 맞게 작성되었는지 형식적인 요건을 확인하고, 클레임 된 디자인을 선행기술과 비교함. 심사와 관련된 주요 조문은 35 U.S.C. §102, §103 및 §112가 있음

- 개시된 내용이 불완전하거나 이해할 수 없거나 선행기술이 발견되는 등의 경우 출원 클레임에 대하여 거절이유(Office Action, OA)가 통지됨

거절이유가 통지되면 출원인은 정해진 기간 내에 보정서와 함께 서면으로 재심사를 요청하는 의견서(Response)를 제출하여 대응하는 것이 일반적임

- OA에 대한 응신에는 출원번호, 그룹기술부 번호, 출원일, 당해 OA를 작성한 심사관의 이름 및 발명의 명칭을 포함하여야 함

- OA에 대한 응신할 수 있는 기간은 발송일을 기준으로 기산되며 기간 연장을 신청할 수 있음

- 응신서류가 지정기간 내에 USPTO에 접수되지 않으면 그 출원은 포기 간주됨. 심사관은 출원인의 의견서 및 보정서에 의하여 다시 심사함

미국 특허상표청은 심사처리 기간을 단축하기 위해 제2회째의 거절이유통지를 최종적인 것으로 하고 최종 거절이유통지 후에는 보정 등을 엄격히 제한함. 거절이유통지 시에는 최종거절통지일로부터 2개월 내에 답변서를 제출하는 경우 심사관이 제출된 답변서에 의해 거절이유가 극복되지 않는다고 판단되거나 제출된 보정서에 포함된 디자인에 대한 보정이 심사관으로 하여금 추가적인 선행기술 검색을 필요로 하는 경우에는 이러한 내용에 대해 심사관은 권고 조치(Advisory Action)를 통지하여 출원인이 적절한 조치를 취할 수 있도록 도와줌

- 최종 거절이유통지 후에 출원인은 답변서 제출기간 내에 이하에서 제시하고 있는 조치를 취할 수 있으며, 답변서 제출기간 내에 출원인이 아무런 조치를 취하지 않으면 디자인 출원은 포기된 것으로 보고, 만일 기존 디자인과의 차별성을 증명하면 디자인 권리를 부여함

특히 최종거절통지 이후에 디자인 청구범위를 보정하는 경우, 이러한 보정이 심사관이 추천한 대로라면 거절이유가 극복되겠지만, 심사관이 추천한 것이 아니고 이러한 보정이 디자인 보정 범위를 변경하여 심사관이 추가 선행기술을 검색할 것이 요구된다면, 이러한 보정은 계속심사청구 없이는 각하됨. 즉, 심사관이 그 보정을 채택하면 디자인 발행을 할 것이나, 동의하지 않거나 추가적 검색이 필요하다고 판단되는 경우는 권고조치통지(advisory action)를 보냄

출원인은 거절된 항에 대하여 항고할 수 있고, 항고사실을 심사관에게 통지하여 최종 거절이유통지에 대한 답변 기간을 만료시킬 수 있음. 항고심판청구서를 특허상표청의 항고심판소(BPAI)에 제출하고, 항고심판청구서 제출 후 60일 이내에 항고이유서(Brief)를 제출하여 거절된 디자인의 특허성을 주장함

- 항고심판소(BPAI)의 심결에 불복이 있는 경우 심결일로부터 60일 이내에 연방관할 항소법원(CAFC)에 항고할 수 있으며, 연방관할 항소법원에 불복하는 경우에는 연방대법원에 상고할 수 있음

이는 우리 특허법의 심사전치제도에 대응하는 것으로 담당심사관을 포함하는 심사관 합의체를 구성하여 거절이유를 재검토하여 과연 심사관의 거절 이유가 타당한 것인지를 판단하게 하는 제도임

- 다만, 심사관 합의체가 담당 심사관의 심사결과를 바꾸는 경우는 흔치 않으므로 결국 항고심판으로 가게 될 것을 대리인 비용만 더 지출하는 결과가 되는 경우가 많음

미국 특허법상 디자인 특허의 존속기간은 허가일로부터 15년임 (2015. 5. 13. 출원된 디자인은 등록일로부터 15년이며, 그 이전에 출원된 디자인은 등록일로부터 13년임)

1999년 개정 특허법에 따르면 특허상표청 귀책사유로 인해 특허심사가 지체될 경우 지체된 기간만큼 디자인권 존속기간을 연장시켜주는 제도를 새로이 마련하였음. 우선권 경쟁, 국가안보를 보호하기 위한 비밀유지, 그리고 특허 항소부와 특허저촉 심사부 또는 연방법원에 의한 성공적인 항소법정에서의 재검토 때문에 늦어진 기간 연기를 보상하기 위하여 최대 5년까지의 존속기간 연장이 허용됨

특허료의 납부 소홀로 특허권이 소멸된 경우 일정한 조건하에서 회복이 인정됨.

미국도 우리나라와 같이 특허료 납부기간 경과 후 6개월의 유예기간을 인정하며, 유예기간 경과 후에도 특허료 납부 지연이 비의도적이거나 불가피한 이유에 의한 점을 특허상표청에 입증하면 6개월의 유예기간 후 24개월 이내에 특허료를 납부하여 디자인권을 회복할 수 있음

디지안에 관한 권리는 서면으로 양도할 수 있으며, 이를 USPTO에 등재할 수 있음. 양도서류가 등재되면 일반에게 공개되며, 양수인 명의로 디자인 등록이 되도록 하기 위해서는 등록료 납부 전에 양도 등재를 하여야 함

양도의 방식에는 ① USPTO의 양도등재서류(Assingment Records)에 등재하는 방식과, ② 출원, 디자인 또는 기타 절차의 파일에 등재하는 방식이 있음

USPTO는 양도서류의 사본만을 등재함. 양도와 관련된 디자인이나 출원은 디자인번호나 출원번호로서 확인되어야 함. 다만, 출원 전에 양도가 있는 경우에는, 발명의 이름과 발명의 명칭으로 그 출원을 확인하여야 함

- USPTO 등재용 양도서류는 ① 권리를 양도하는 당사자의 이름; ② 권리를 양수하는 당사자의 이름과 주소; ③ 등재하고자 하는 양도 대상 권리의 내용 ④ 양도서류가 등재될 출원번호 또는 특허번호 ⑤ 양도서류 등재 신청에 관한 송달이 발송될 자의 이름과 주소 ⑥ 서명일자 ⑦ 양도서류를 제출하는 당사자의 서명이 표시된 표지를 첨부하여야 하며, 팩스, EPAS(Electronic Patent Assignment System)을 통하여 제출될 수 있음

- 디자인권이나 출원의 양수인이 미국에 거주하지 않는 경우, 그 양수인에 의하여 서명된 서면으로 국내 대리인을 지정할 수 있음. 국내 대리인의 지정 서명은 양도서류와 별도로 제출되어야 하며, 각 출원이나 특허별로 제출되어야 함

서류의 등재는 서류의 유효성 또는 출원, 특허의 권리의 효력에 관한 USPTO의 판단이 아님. USPTO는 필요하다면, USPTO에 계속 중인 사항에서 조치를 취할 권한을 갖는 자가 누구인지를 포함하여, 서류가 무슨 효력을 갖는지를 판단할 것임. 어떠한 조치나 행위를 조전으로 하는 양도가 USPTO에 등재되는 경우 USPTO는 조건이 없는 양도인 것으로 봄. 즉, USPTO는 그 조전이 만족되었는지를 판단하지 않음

등재된 양도서류에 있는 오류는 정정용 서류(Corrective Document)가 제출되면 Assignment Division에 의하여 정정될 수 있음

- 정정용 서류는 ① 정정사항을 그 내부에 표시한 원 양도서류의 사본(그 정정사항은 권리를 이전하는 자에 의하여 Initialed&Dated 되어야 함), 및 ② 새로운 등재용 표지(Cover Sheet)를 포함함

디자인권의 실시권은, 디자인권의 양도와 비교하여, 전체적인 권리가 아니라 그 일부를 이전하는 것으로, 기간, 지역이나 사용분야 등을 제한할 수 있음. 특허 실시권은 실제에 있어서는 실시권자가 그 의무를 다하고 실시계약에서 규정된 경계 내에서 실시한다면 디자인권자가 그 실시권자에게 특허침해의 소송을 제기하지 않겠다는 계약에 해당함. 디자인권자는 배타적 실시권을 부여할 수 있으며, 그 실시범위 내에서는 디자인권자도 이를 실시할 수 없음

관납료는 출원 주체가 micro entity, small entity, 또는 large entity 인지에 따라 달라짐. 개인발명가, 비영리기구, 및 종업원이 500인 이하인 기업이 small entity에 해당되며, small entity 조건을 만족하면서 발명자 또는 출원인의 총수입이 일정 수준(전년도 중간가계소득의 3배) 이하이고 발명자가 기존에 4개 이하의 미국 특허를 출원한 경우나, 대학의 경우가 micro entity에 해당함

| [표 23] 디자인 출원 비용 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 디자인특허 관납료 | |||||

| Fee | Small entity Fee | Micor entity Fee | |||

| 출원 관납료 |

기본출원료 | $220 | $110 | $55 | |

| 디자인특허 검색료 | $160 | $80 | $40 | ||

| 디자인특허 심사료 | $640 | $320 | $160 | ||

| 관납료총계 | $1020 | $510 | $255 | ||

| 디자인특허등록료 | $740 | $370 | $185 | ||

※ 참고사항

- “Small entity”는 개인 또는 직원 500인 미만의 기업 출원인에 적용되는 관납료이고, “Large entity”는 직원 500인 이상의 기업에 적용되는 관납료

- 미국특허권을 유지하려면 특허등록일로부터 3년차, 7년차, 11년차 이렇게 3번에 걸쳐 유지료(maintenance fee) 납부 필요

미국 디자인특허의 존속기간은 등록일로부터 15년이며, 존속기간이 만료될 때까지 별도의 유지료 또는 연차료의 납부는 요구되지 않음

| [표 24] 디자인 등록 비용 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 디자인특허 관납료 | |||||

| Fee | Small entity Fee | Micor entity Fee | |||

| 디자인특허등록료 | $740 | $370 | $185 | ||

※ 참고사항

- 미국 디자인특허의 존속기간은 등록일로부터 15년이며, 존속기간이 만료될 때까지 별도의 유지료 또는 연차료의 납부는 요구되지 않음

일반적으로 미국의 법원들은 상표의 기능을 다음과 같이 보고 있음

- 첫째, 상표사용자의 상품을 타인의 상품과 구별시키며

- 둘째, 상표가 부착된 모든 상품은 익명의 단일한 출처를 가지고 있거나, 단일한 출처에 의해 통제된다는 것을 나타내는 역할을 하며

- 셋째, 상표가 부착된 상품이 동일한 수준의 품질을 가지고 있음을 표시하며 넷째, 상품의 광고와 판매의 중요한 도구로서의 기능을 한다고 함

미국 연방대법원은 상표의 주된 목적은 그 상표가 부착된 상품의 출처나 소유관계를 표시하는 것이라고 하였음 (Hanover Star Milling Co. v. Metcalf)

- 상표의 출처표시 기능은 “한 상인의 상품을 다른 사람의 상품과 구별시키고 특정시키는 것”이라는 연방상표법(Lanham법)상의 상표의 정의와 부합됨

- 상표는 또한 어떤 생산자와 후원 관계가 있다거나 그 생산자에 의해 통제되고 있다는 ‘2차적인 출처’를 표시하기도 함

제7순회법원도 “상표는 소비자가 상품을 선택하는 것을 도우며, 상표는 상품의 출처를 표시함으로서 소비자에게 더 적은 비용으로 가치 있는 정보를 전달함. 출처표시 기능이 강한 상표는 소비자들이 상품을 선택하는데 드는 수고를 줄여 주므로 시장에서 더 경쟁력이 있음.”라고 하여 상표의 출처표시 기능을 강조함

- 상표법의 초기에는 상표가 구체적인 생산자를 표시하였지만, 현대사회에 있어서는 상표는 단일한 익명의 존재로서의 출처(a single, albeit anonymous source)를 표시함. Restatement도 “상표는 그 존재가 알려지지 않거나 익명의 생산자와 그 상품의 잠재적 소비자들간의 커뮤니케이션

미국에서는 1930년대 초반부터 상표의 기능에 관한 새로운 개념이 탄생하였는데 상표가 제조업자나 상인의 출처를 나타내는 기능 외에 일정 수준의 품질을 나타내는 기능을 한다는 것임.

따라서 상표권자는 좋은 품질의 상품을 통해 좋은 평판을 유지하려고 노력하고, 소비자도 같은 상표가 부착된 모든 상품은 같은 품질을 가질 것으로 기대하게 됨

- 제2연방순회법원도 “랜햄법에 의해 가장 중요하게 보호되는 것은 상표권자가 상표사용자에 의해 제조되고 판매되는 상품의 품질을 통제할 수 있는 권리를 가지는 것임”라고 하여 상표의 품질 보증 기능을 강조하였음. 오늘날 랜햄법은 상표권자가 상표의 사용허락 계약을 맺고 타인에게 상표를 사용하게 하는 것을 허용하고 있으며, 품질 보증 기능을 보장하기 위하여 반드시 상표권자가 품질에 대하여 통제를 하도록 규정하고 있음

- 상표의 품질 보증기능은 그 상표가 높은 수준의 상품이나 서비스라는 것을 나타내는 것은 아니고 단지 일정하고 예측 가능한 품질을 유지한다는 것을 의미함. 소비자는 일정수준의 품질을 기대하고 상표법은 그러한 기대를 구체화시킴

시장의 지역적 범위가 확대되고 상품의 판매시스템이 날로 복잡해져 가는 현실에서 상표는 중요한 광고의 도구로서 기능

- 상표와 제조업자의 이름을 소비자에게 기억시킴으로써 광고선전 기능을 수행하며, 상품광고를 통하여 형성된 상품에 대한 심리적 연상작용이 구매동기를 불러일으키기도 함

- 특히 오늘날 대중매체의 발달로 소비자에게 쉽게 광고할 수 있으며 제품의 동질화 경향에 따라 상품판매 경쟁은 품질보다 광고에 의존하는 경향이 뚜렷해져 상품의 판매량 역시 상표의 광고 기능에 좌우되고 있는 현실임. 이에 상표권자는 상표 자체의 광고를 통하여 상품을 선전하고 수요를 창출하고자 막대한 투자를 하고 있음

상표가 지속적으로 사용되어 가치 있는 경쟁수단이 되면 그 상표는 하나의 독립된 재산권으로 보호받게 되는데 이를 재산적 기능이라고 함

- 상표 사용자가 자기의 상표를 오랜 기간 계속 반복적으로 사용함으로써, 주지 저명한 상표가 되면 그 상표는 상표 그 자체만으로도 엄청난 무형자산으로서의 가치인 영업상의 고객흡인력을 창출하게 됨

- 상표는 그것이 사용되는 영업과 분리하여 독립된 재산적인 가치를 가지므로 상표를 영업과 분리하여 상표만을 타인에게 이전하거나 사용권을 설정할 수 있는 재산적인 기능을 가짐

상표란 상품을 구별하기 위하여 생산자에 의하여 사용되는 단어, 구, 로고와 기호를 말함. 랜햄법상 “상표란

ⅰ) 특정인에 의해 사용되거나,

ⅱ) 자기의 상품을 다른 사람에 의해 제조되거나 판매되는 상품과 구별하고, 출처가 알려지지 않았더라도 상품의 출처를 표시하기 위해 상업에 사용하려는 지정한 의사를 가지고 주등록 출원한 모든 단어, 명칭, 심볼, 장치 또는 이들의 결합”을 말함

서비스표는 상품이 아니라 서비스를 다른 사람의 서비스와 구별시키는 것이라는 점 이외에는 상표와 동일함. 서비스표란

ⅰ) 특정인에 의해 사용되거나,

ⅱ) 자기의 서비스를 다른 사람의 서비스와 구별하고, 그 출처가 알려지지 않았더라도 서비스의 출처를 표시하기 위해 상업에 사용하려는 진정한 의사를 가지고 주등록 출원한 모든 단어, 명칭, 심볼, 장치 또는 이들의 결합을 말함

증명표장이란

ⅰ) 소유자 아닌 사람에 의해 사용되거나,

ⅱ) 지역, 원산지, 재료, 생산방식, 품질, 정밀도, 또는 그 외에 특정인의 상품이나 서비스의 특징을 나타내거나, 그 상품이나 서비스가 어떤 조합이나 단체에 의해 수행되었음을 나타내는 것으로서, 그 소유자가 타인이 상업에 사용하고 주등록 출원하도록 허락하는 진정한 의사를 가진 모든 단어, 명칭, 심볼, 장치 또는 이들의 결합을 말함

이러한 증명표장은 증명표장의 소유자 이외의 자에 의해 사용되며, 증명포장의 소유자가 본인이 아닌 다른 자에게 동 표장의 상업거래상의 사용을 허락하려는 성실한 의도를 가지고 있으며 본 법에 의한 주등록부에의 등록출원을 하는 것이어야 함

증명표장에는 규격표시·품질표시·원산지표시 증명표장이 있음. 소비자들은 상품이나 서비스에 대한 정보를 증명표장에 의존하기 때문에 연방상표법은 증명표장에 대하여 규제함

ⅰ) 지리적 표시에 의하여 보호받기를 희망하는 지리적 지역이 본국의 법에 의해 적절히 정의되어야 하고,

ⅱ) 출원인인 소유자가 지리적 표시의 사용을 통제할 수 있는 권한을 가져야 하며,

ⅲ) 소유자가 사실상 동 표장의 사용에 대한 통제권을 행사해야 하며,

ⅳ) 소유자는 동 표장이 사용되는 모든 제품 또는 서비스의 생산 또는 판촉 활동에 관여해서는 아니되며,

ⅴ) 소유자는 증명목적 이외의 다른 용도로 동 표장을 사용하는 것을 허여해서는 아니되며,

ⅵ) 소유자는 그 표장이 증명하는 기준 또는 조건들을 유지하고 있는 어떤 자의 상품이나 서비스도 증명하는 것을 차별적으로 거절하지 않아야 하는 등의 제한이 따름

단체표장은 상품이나 서비스의 출처가 특정 단체의 구성원에 의한 것이라는 것을 표시함. 단체표장이란 단체나 조직이 상업에 사용하기 위하여 주등록에 출원하고 그 단체나 조직의 구성원들에 의해 쓰여지는 상표나 서비스표를 말함. 랜햄법상 단체표장에는 단체회원표장과 단체상표 또는 서비스표가 있음

- 단체회원표장(Collective membership mark)은 단체에 속한 회원들이 그 단체나 조직의 소속 회원이라는 것을 나타내기 위한 것임

- 단체상표 또는 서비스표(Collective trademark or service mark)는 단체의 회원들이 단체가 생산한 물건이나 단체의 서비스의 판매나 광고 등에 사용하는 표장임

문자상표는 상품의 성질에 대해 기술적인(descriptive) 의미를 가지지 않는다면 식별력이 강한 상표가 될 수 있음. 상품의 성질을 표현하지 않는 문자 상표의 경우는 비슷한 문자조합과 구별하기가 쉽지 않음. 따라서 한 글자만을 달리하여 쓰거나 글자를 재배열하여 사용하는 경우 혼동 가능성이 인정됨

- 예를 들어 아동용 셔츠에 ‘TTM’이란 상표와 셔츠와 바지에 대한 ‘TMT’라는 상표는 혼동 가능성이 있음. 법원은 글자의 조합이 전혀 다른 의미를 가지는 경우에 혼동 가능성을 부정함. 즉, 캠프장에 대해 ‘KOA’라는 상표와 ‘A-OK’라는 상표에 대해 혼동 가능성이 없다고 하였음

문자상표는 상품의 성질에 대해 기술적(descriptive)인 내용의 약자로서 소비자가 그 기술적 내용을 쉽게 인식할 수 있는 것이면 기술적 상표로 봄. 기술적 문자상표는 사용에 의해 식별력을 취득했다는 것이 인정되어야 상표로서 보호받을 수 있음. 상품에 대한 보통명칭인 문자상표는 상표로서 보호받지 못함

숫자 상표는 문자상표와 마찬가지로 상품의 성질이나 용도에 대해 기술하는 것이 아니라면 식별력이 강한 상표임. 예를 들어 화장수에 대하여 ‘4711’이란 상표는 그 숫자가 그 상품과 관련하여 아무런 의미도 가지지 않으므로 식별력이 강한 상표임

숫자 상표도 기술적인 용어의 약자라면 기술적인 상표가 됨. 이 경우 문자상표와 마찬가지로 사용에 의한 식별력이 인정되어야 보호받을 수 있음

- 예를 들어 ‘7-Eleven’이라는 슈퍼마켓의 상표는 오전 7시에서 오후 11시까지 영업한다는 의미를 전달하기는 하지만, 사용에 의해 식별력을 취득하였기 때문에 보호받을 수 있었음. 숫자나 문자상표는 단어로 된 상표와 마찬가지로 기술적이 아니라 암시적인 것일 때에는 사용에 의한 2차적 의미가 없어도 보호받을 수 있음

근래 들어 미국 특허상표청은 문자로 된 전화번호를 등록해 주기 시작함. 미국 전화기에는 ABCD 등 알파벳이 아라비아 숫자 1234 등과 병행하여 한 버튼에 지정되고 있어서 전화번호도 상표로서 보호받을 수 있음. 이러한 전화번호를 경쟁업자가 사용하는 것은 상표침해 및 부정경쟁행위로 금지시킬 수 있음

- 미네소타에 거주하는 원고인 변호사가 등록한 표장인 ‘DIAL LAWYERS’를 (612)529-9377의 전화번호와 연관지어 광고하고 있는 사례에서 ‘피고인 뉴욕변호사는 ‘DIAL LAWYERS’와 연관지어 사용한 무료장거리전화번호를 뉴욕 이외의 지역에서 사용할 수 없다’는 가처분을 내렸음. 피고가 뉴욕 이외의 지역에 위의 전화번호를 사용하는 것은 원고의 표장을 침해한다고 판시

미국에서는 ‘1-800-Flowers’와 같은 전화번호가 현재 다수의 법원에 의해 상표로서 보호받고 있음. 이러한 유형의 상표보호는 전통적인 알파벳과 숫자의 조합에 인정되는 보호와 유사하나, 전화번호 표장은 다음과 같은 특징이 있음

- 첫째, 전화번호 표장은 전화 다이얼에 지정된 대로만 사용할 수 있다는 점에서 완전히 임의적으로 사용될 수 없음

- 둘째, 전화번호를 기억할 수 있도록 문자선택을 하기 때문에 그 번호를 사용하는 영업과 연관되는 경우가 흔함

- 셋째, A,1과 같이 전혀 아무런 의미가 없는 용어와 달리 전화번호 표장은 기억코드 뿐 아니라 그 이상의 의미를 가지고 있는 것으로 해석됨

슬로건도 하나의 단어로 된 상표와 마찬가지로 한 회사의 제품을 다른 회사의 제품과 구별시킨다면 상표로서 기능함. 그러나 슬로건이 그 라벨에 붙은 다른 요소들과 분리되어 상업적 느낌을 주지 못하는 경우, 슬로건이 단지 설명적이거나, 정보를 제공해주는 것으로 보일 뿐 상표로서 인식되지 않는 경우, 슬로건이 광고 메시지의 일부분인 경우, 슬로건이 너무 길거나 광고카피 문구에 묻혀 버리는 경우에는 상표로서 보호받지 못함. 대부분의 슬로건은 성질표시 성격을 가지고 있으므로 등록되기 위해서는 사용에 의한 식별력을 증명하여야 함

모든 지리적 표시 표장이 기술적인 표장인 것은 아님. 예를 들어 셔츠에 대하여 ‘Nantucket’이라는 상표는 기술적인 표장이 아니라고 함. 이는 소비자가 낸터컷섬이 셔츠의 원산지라고 생각하지도 않고 낸터컷섬이 셔츠로 유명한 곳도 아니기 때문임

- 소비자가 그 지정상품이 그 지역에서 유래된 것이라고 믿기 쉽게 지명으로 표시되어 있으나 실제로 그렇지 않은 경우 ‘지리적인 기망적 허위표시상표’라고 함

- 북미자유무역협정(NAFTA) 이전에는 지리적인 기망적 허위표시 상표도 사용에 의해 2차적 의미를 취득한 경우에는 주등록부에 등록될 수 있었고 2차적 의미를 취득하지 못한 경우에는 보조등록부에 등록될 수 있었음

북미자유무역협정으로 인하여 랜햄법이 개정되면서 지리적인 기망적 허위표시상표는 1993년 12월 8일 이전에 지리적 명칭이 이차적 의미를 취득하지 않은 경우에는 상표등록을 할 수 없게 되었음

- 단체표장(collective mark)과 증명표장(certification mark)의 경우에는 랜햄법 제4조에 의하여 지역명칭의 경우에도 등록이 가능함

외국어는 외국어 동등의 원칙에 의하여 영어로 번역하여 같은 의미로 파악됨. 즉, 영어로 번역한 상표가 상품의 보통명칭이면 등록될 수 없음. 번역은 꼭 직역으로 할 필요는 없고 원래의 외국어와 같은 의미를 담고 있으면 됨. 외국어 상표에서 느껴지는 상업적 인상 또한 상표의 혼동 가능성을 판단하는데 고려되어야 함

미국법에서는 색채가 2차적 의미가 있어야 상표로서 보호받을 수 있다고 하고 있음. 1980년대까지는 미국 법원은 단일의 색채로 된 표장을 보호하지 않았음. 이는 색채는 한정되어 있어, 한 사람이 어느 색채를 독점하게 되면 경쟁자들이 쓸 수 있는 색채가 남지 않게 될 것이라는 색채고갈론(color depletion theory)에 근거한 것이었음. 그러나 1985년 한 연방법원은 건축단열재인 유리섬유 제품의 분홍색이 상품의 자연색이 아니고 경쟁자들의 합리적인 권리를 박탈하는 것이 아니므로 보호받을 수 있다는 판결을 내려 색채만으로 된 상표를 보호하기 시작하였음

단일색채의 보호에 대하여 그 후 약 10년간 항소법원의 견해대립이 있었으나 1995년 연방대법원의 Qualitex 사건에서 단일색채도 2차적 의미를 취득한 경우 상표성을 인정함으로서 색채도 상표로서 등록할 수 있게 되었음

- 법원은 다림질판의 녹금색은 기능적이지 않고, 2차적 의미를 취득하였으므로 상표로서 등록 받을 수 있고 보호받을 수 있다고 하였음. 즉 단일색채도 2차적 의미가 있는 경우에 상표로서 보호받을 수 있지만 그 색채는 기능적이지 않아야 한다는 것임

우리나라 상표법 제2조 제1항 가목은 표장을 ‘기호, 문자, 도형, 입체적 형상 또는 이들을 결합한 것’이라고 규정하고 있고, 나목은 ‘가목의 각각에 색채를 결합한 것’이라고 규정하여 색채상표를 인정하고 있음. 이는 색채상표를 인정하는 국제적 경향과 WTO/TRIPs 규정에 따라 1995년 상표법 개정시에 규정하게 된 것임. 그러나 현행 상표법은 색채를 독립적인 표장으로 인정하지 않고 있으며, 단일색채를 표장으로 한 상표등록에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않음

랜햄법상 상표의 정의에 소리(sound)가 명시적으로 규정되어 있는 것은 아니나 한 사업자의 상품이나 서비스업을 다른 사업자의 상품이나 서비스업과 식별시킬 수 있는 모든 단어, 명칭, 기호, 장치 또는 이들의 결합은 모두 상표를 구성할 수 있는 것으로 정의하고 있으며 소리는 기호(symbol)나 장치(device)의 개념에 포함될 수 있으므로 상표등록이 가능함

- 1950년 NBC가 3화음의 차임벨(NBC three chime sounds)을 서비스표로 등록하였으며, MGM/UA 영화사는 미국특허상표청에 사자울음소리(the Mark Comprise a Lion Roaring)를 상표서비스표로 등록함

1947년 이후 1994년까지 47년 동안 29건 정도 밖에 출원되지 않던 소리상표의 출원이 1995년 이후 2004년까지 10년 동안 176건으로 증가하여 그 수가 급격하게 증가하였음. 미국은 소리를 서비스표로 출원한 것에 대해서 심사기준을 두고 있고 상표에 대해서는 심사기준이 없으나 실제로 소리를 상표로 등록 받은 경우가 다수 있음

- USPTO에서는 통상적으로 상표나 서비스표에 대한 견본의 제출을 요구하고 있는데 이와 관련하여 서면으로 견본을 제출할 수 없는 서비스표의 경우에는 오디오 카세트 테이프의 제출이 허용되고 있음.

- 미국 상표심판항소위원회(TTAB)에 의하면 소리상표도 본질적으로 식별력이 있는 상표와 식별력이 없는 상표로 구분할 수 있다고 하면서 독특하고 뚜렷하게 구별되는 음향은 2차적 의미를 입증할 필요가 없으나 보통 흔한 음향이나 이를 모방한 음향은 2차적 의미를 취득했다는 증거를 제시해야 한다고 함

냄새의 경우도 소리와 같이 상품이나 서비스의 출처에 대하여 식별력이 있는 경우 커먼로상 또는 연방상표법상 보호받을 수 있음. 냄새의 경우 아직 실례가 드물지만, 1990년에 In re Clarke 사건에서 법원은 소비자들이 단순히 냄새에 의해 상품이나 그 상품의 생산자를 알 수 있다면 냄새에 대하여 상표등록을 하지 못할 이유가 없다고 하면서 냄새의 상표성을 인정하였음. 이 사건에서 상표심판항소위원회(TTAB)는 바느질용 및 자수용 실의 향기에 대해 상표등록이 가능하다고 하였음

랜햄법은 냄새에 대하여 아무런 명시적 규정을 두고 있지 않으나, 냄새도 소리와 같이 연방상표법의 상표의 정의 중 device나 symbol로서 상표등록이 가능하다고 봄. 즉, 냄새도 그것이 비기능적이고 사용에 의해 2차적 의미를 취득하였다는 것을 상표 사용자가 증명한다면 상표로서 등록 보호될 수 있음

상표(trade mark)가 상품이나 서비스를 다른 것과 구별하는 표지로서 사용되는 데 반해 상호(trade name)는 그것을 사용하는 회사 또는 사업의 명칭이며, 그것이 사용됨으로써 그 회사 또는 사업의 평판을 상징함

- 관습법상 상호는 상표와 같은 법리에 의하여 보호되고 있고, 타인의 상호에 대해 “혼동의 가능성(likelihood of confusion)”을 일으키는 행위는 상호에 대한 권리의 침해를 구성

- 랜햄법은 상호에 대해 ‘any name used by person to identify his or her business or vocation’이라고 정의하고, 상품(goods)의 식별 표지인 상표와는 명확히 구별

상호를 연방 등록하는 것은 인정되지 않으나, 동법 43조(a)항은, 타인의 이름을 사용하여 혼동을 일으키는 등의 행위를 한 경우, 손해를 입은 자에 대하여 민사상의 책임을 진다고 규정하고, 상호의 침해에 대해 연방재판소에 의한 구제를 인정함. 또한, 몇 개 주는 상호의 등록을 인정하고 있으며 연방상표 등록 출원한 상표가 선행하는 타인의 상호와 유사하여 혼동을 일으킬 우려가 있는 것일 때에는 등록이 거절됨. 그런 의미로 상호는 연방등록은 인정되지 않으나, 미국상표법상 트레이드 마크에 준하여 보호되고 있다고 할 수 있음

미국의 법원은 보통 상표의 식별력의 정도에 따라서 보통명칭 표장(generic terms), 기술적 표장(descriptive terms), 암시적 표장(suggestive terms), 임의선택/창작상표(arbitrary/fanciful marks)의 네 가지로 구분함

보통명칭 표장은 ‘자동차’나 ‘컴퓨터’와 같은 상품의 일반적인 명칭임. 상품의 보통명칭은 누구나 자유롭게 쓸 수 있어야 하기 때문에 어느 특정인에게 독점권을 준다면 공익에 반하게 됨. 따라서 상품의 보통명칭은 상표로 보호받을 수 없음. 미국에서 상품의 보통명칭으로 인정된 것에는 ‘LITE’(저칼로리 맥주),‘CONSUMER ELECTRONICS’(잡지제목), ‘FIRST NATIONAL BANK’(은행업), ‘GOLD CARD’(크레딧카드 서비스) 등이 있음

한 상품에 대해서는 보통명칭이라도 다른 상품에 쓰였을 때 임의선택 상표가 될 수 있음. 예를 들어 ‘스푼’은 음식을 먹는 도구에 쓸 때에는 보통명칭이지만 담배에 사용하면 임의선택 상표가 될 수 있음. 원래 상품의 보통명칭이 아니었던 것이 소비자들에게 널리 알려져 그러한 종류의 상품을 지칭하는 보통명칭으로 인식되게 되는 경우도 있으며, 이 경우 그 상표는 더 이상 상표로서 보호받지 못함. ‘아스피린’이나 ‘셀로판’ 등이 그 예임

기술적 표장은 상품에 대하여 그 특징이나 품질, 목적, 구성, 성질 등에 대하여 기술하는 상표임. 상표가 상품의 구성요소나 품질, 특징에 대해서 즉각적인 감각을 전달한다면 기술적 상표임

- 기술적 상표의 예로는 ‘AUTO PAGE’(자동 다이얼링 서비스업), ‘BABY BRIE’(미니사이즈의 브리치즈), ‘HONEY-BAKED’(햄), ‘ICE’(맥주) 등이 존재

이러한 표장은 일반수요자에게 자타상품의 식별표지로 인식되기보다는 그 상표가 가지고 있는 언어적 또는 사전적 의미로 인식되며, 당해 상품을 취급하는 경쟁업자들이 자유롭게 사용하여야 할 필요가 있어 상표등록을 받을 수 없음. 다만 사용에 의해 2차적 의미를 획득하여 일반 수요자들이 당해 상표를 사전적 의미보다 출처표시로 인식하는 경우 상표로서 보호받을 수 있음. 기술적 표장은 단순 기술표장(merely descriptive mark)과 사칭 기술표장(deceptively misdescriptive mark)으로 나누어짐

단순 기술표장은 상품의 성질 등을 사실 그대로 기술하고 있는 표장을 의미

- 단순 기술표장을 상표등록에서 배제하고 있는 이유는 동일한 상품을 제조 판매하는 경쟁업자를 보호해야 한다는 측면에서 비롯됨. 동종업체에 종사하는 모든 제조업자는 그의 상품을 기술하거나 설명하기 위하여 그러한 용어를 사용할 수 있어야 하며 어느 특정인에게만 독점 부여할 수 없기 때문임

사칭 기술표장은 상품의 성질 등을 사실과 다르게 기술하고 있는 표장을 의미

- 사칭 기술표장을 상표등록에서 배제하고 있는 이유는 상표로 인한 수요자의 오인이나 혼동을 방지하여 수요자를 보호하기 위해서임. 유리세척제에 사용하는 ‘glass wax’라는 표장은 그 유리세척제가 어떤 왁스 성분도 함유하지 않았다는 사실 하에서 사칭 기술표장에 해당한다고 하였음

암시적 표장은 상표 사용자가 사전적 의미를 갖고 있는 용어를 상표로 선택한 것으로 그 상표의 사전적 의미가 상품과 관련하여 당해 상품의 성질이나 특성을 직접적이 아닌 간접적이고 암시적 또는 상징적으로 나타내는 것을 말함

- 암시적 상표는 상품의 성질에 대하여 암시하기는 하지만, 소비자가 그 상표를 보고 즉각적으로 인식할 수 있는 것이 아니고 상상이나 생각, 인식 과정을 거쳐 깨닫게 되는 점에서 기술적 표장과 상이함

- 암시적 상표는 고유의 식별력(inherent distinctiveness)을 가지고 있으므로 2차적 의미를 취득했다는 것을 증명하지 않아도 상표로서 보호받을 수 있음. 암시적 상표의 예로는 ‘CONTACT’(접착종이), ‘ORANGE CRUSH’(오렌지맛 음료) 등이 있음

임의선택 상표(Arbitrary mark)란 상표 사용자가 상표로 사용하기 위하여 이미 존재하고 있는 사전적인 의미를 갖고 있는 용어 중 상품과 전혀 관련이 없는 것을 임의적으로 선택한 상표를 말함

- 임의선택 상표는 상품과 아무런 관계가 존재하지 않기 때문에 식별력이 인정되어 상표로서 등록이 가능함. 예를 들어 담배에 ‘CAMEL’, 비누에 ‘Ivory’, 은행서비스업에 ‘HORIZON’과 같은 상표임

창작상표(fanciful mark)란 상표 사용자가 상표로서 사용하기 위하여 새로 창작한 상표로서 사전에 나와 있지 않은 단어로 된 조어상표(coined mark)를 말함

- 창작상표 또는 조어상표는 사전적인 의미를 전혀 갖지 아니한다는 점에서 사전적인 의미를 갖고 있는 보통명칭상표, 기술적 상표, 암시적 상표, 임의선택 상표와 구별됨. ‘EXXON’, ‘KODAK’, ‘ROLEX’ 등이 창작상표의 예임

임의선택상표와 창작상표는 본질적으로 식별력이 있으므로 암시적 상표와 마찬가지로 2차적 의미를 입증하지 않아도 보호받을 수 있음. 임의 선택, 창작상표는 식별력이 강한 상표(strong mark)로서 상표 취득과 취득 후의 보호가 가장 쉬움

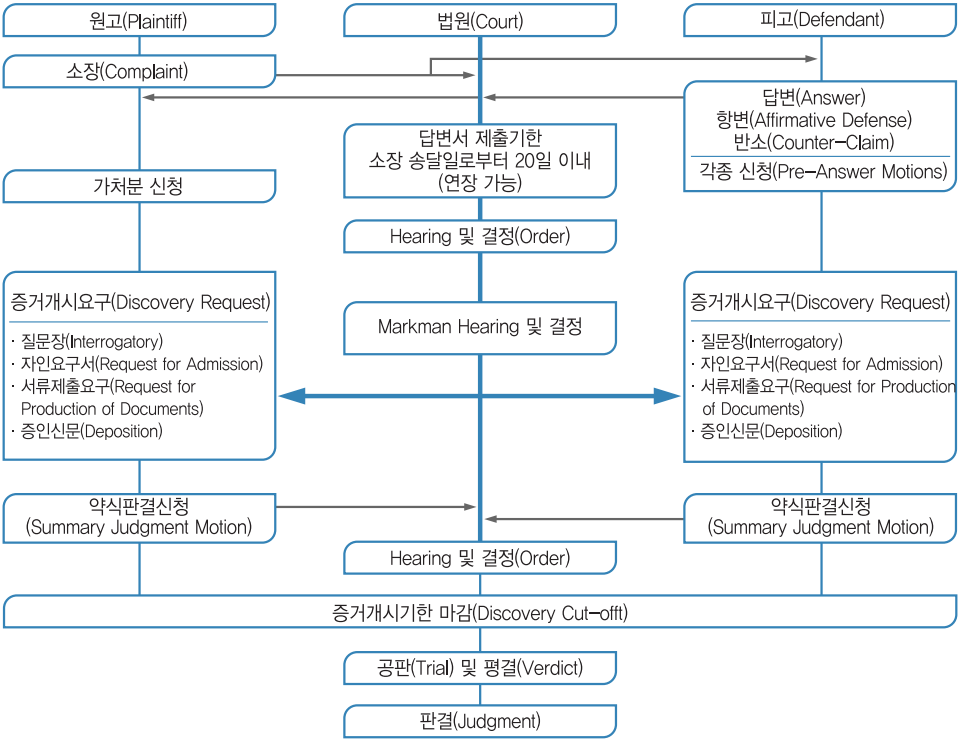

출원 내용이 결정되면 미국의 법률사무소는 그것에 입각하여 연방상표등록출원을 작성하고 PTO에 연방상표등록 출원함. 미국 출원에 대해 우리나라의 특허사무소를 경유하여 의뢰하는 경우에는 미국 사무소는 출원 후 바로 출원보고서를 우리나라의 특허사무소에 보고하고, 우리나라의 특허사무소는 출원이 당초의 지시대로 이루어졌는지를 확인한 후, 클라이언트에게 미국사무소의 보고를 송부함

연방상표법 하에서 상표를 등록받기 위해서는 첫째, 출원인이 출원 전에 그 상표를 미국 내 주 사이의 상거래(interstate commerce)나 외국과의 통상(in foreign commerce)에서 사용하였거나 둘째, 파리조약 당사국 영역 내에서 상표등록 또는 출원을 하고 있어야 가능하였음. 그러나 1989. 11. 16일자로 발효된 개정법(The Trademark Law Revision Act of 1988)에서는 사용 의사에 기한 출원(intent-to-use : ITU)을 인정하는 획기적인 변화가 있었음. 사용의사에 의한 출원을 인정함으로써 커먼로를 입법화하였던 연방상표법에 근본적인 변화를 가져오게 되었음. 즉, 사용이라는 객관적 사실이 아니라 사용의사라는 주관적 의사에 의한 상표출원이 가능해짐. 사용의사에 의하여 출원을 한 경우에는 실제의 상표사용이 아닌 등록에 의해 상표권이 발생하게 됨. 이는 상표권의 발생에 있어서 등록주의 요소를 가미한 것임. 따라서 그 동안 상표의 출원, 등록, 권리유지 등을 위해 인정되던 명목상의 사용(token use)은 더 이상 허용되지 않고 반드시 진정한 상업적 사용이어야 하도록 하였음. 단, 출원시점을 기준으로 실제 사용하지는 않더라도 일정기간 내에 사용할 의사가 있으면 상표등록 출원을 할 수 있게 되었음

미국 특허상표청은 미국에서의 지식재산권 주무 기관으로 상무부(Dept. of Commerce)에 소속된 연방행정기관임. 미국 특허상표청은 지식재산권(특허·상표)의 심사·등록 업무를 담당함. 따라서 직접적인 법 집행 기관은 아니지만, 최근 특허·상표 관련 법률 집행 활동에도 관여하고 있음

미국 특허상표청의 지식재산 법률 집행과 관계되는 활동으로는 크게 4가지로 나눌 수 있음

① 각국의 지식재산집행 법제에 관련되는 국제적인 감시활동 지원

② 국제기관과의 제휴

③ 교육·훈련활동

④ 관세청과 공동으로 상표권 및 저작권의 데이타베이스 구축

USPTO는 “특허 공공 자문 위원회” 및 “상표 공공 자문 위원회”의 조언을 받는 특허청장 하에 부 특허청장이 있으며, 주요 업무 라인인 특허 및 상표국과 일반 지원업무라인으로 구성되어 있음

- “특허 공공 자문 위원회” 및 “상표 공공 자문 위원회”는 특허 및 상표제도 시행에 있어 자문하는 기관으로 다양한 계층의 미국 시민으로 구성되어 있음. 위원회는 특허 및 상표에 관한 정책, 목표, 시행업무, 예산 등을 심의하며 조언함. 상표국의 조직도는 아래와 같음

미국에서 사용하는 상표를 채택할 때는 우선 자기의 상표와 저촉할지도 모르는 타인의 선행 상표의 존재 여부를 조사하는 것이 중요함. 조사의 목적은 PTO에 출원하여 연방상표등록을 취득할 수 있는지의 여부(등록가능성)를 조사하려는 것도 있으나, 그것보다도 당해 상표를 미국에서 사용하여 타인의 권리 침해가 될지의 여부(침해 가능성)를 조사한다는 목적이 더 중요함. 사용에 의해 권리의 발생을 인정하는 미국에서는 선행 상표 조사에 대해 100%의 정확성을 기하는 것은 사실상 곤란함. 그러나 미국에서 일단 상표권의 침해 소송이 제기될 경우 고액의 소송 비용 등을 생각하면, 새롭게 상표를 채용하는 때에는 미리 가능한 철저하게 조사하여 소송이 될 위험성을 회피하는 것이 중요함

상표조사의 또 하나의 중요한 목적은 채용할 표장의 상표로서의 강도 판정임. 즉, 상표가 그 자체로서는 식별성이 높은 구성으로 이루어진 조어라도, 그것과 유사한 표장을 이미 많은 사람이 관련 상품 또는 서비스에 사용하고 있다는 것이 조사 결과 판명되었다고 하면, 상표의 식별력은 그 업계에서는 상대적으로 약하고, 따라서 그 상표에 대해 취득할 수 있는 권리의 범위는 비교적 좁음. 반대로 주변에 유사한 표장이 전혀 없는 상황이라면, 그 상표는 당해 업계에서는 독창적이며 상대적으로 강한 식별력을 갖는다고 생각되므로, 그 권리 범위는 넓어짐. 이와 같이 타인의 기존의 상표의 사용, 등록의 상황을 조사함으로써, 상표의 침해 가능성 및 등록 가능성을 알 수 있으며, 또한 조사한 상표에 대해 취득한 상표권의 권리 범위를 예측하는 것도 가능함

① 연방상표등록

먼저 연방특허상표청(PTO)의 연방상표등록의 데이터베이스를 조사함(http://www.uspto.gov). 상표권은 등록에 의해서가 아니라 상표의 사용에 의해 획득된다는 법제를 채택하는 미국에서도, 연방상표등록은 등록 권리자의 전국에 걸친 유효한 권리의 존재를 법률상 추정하게 할 수 있는 것으로, 선행 상표 조사에서 가장 중요한 데이터 소스임

조사에서는 대상 상표와 동일한 표장 이외에 그것과 철자는 다르나 발음은 같은 표장 또는 유사한 표장, 나아가 동의어, 유의어까지 포함시켜 조사

- Ex)“DUST SHIELD”라는 상표의 서치에서는 “DUST GUARD”라는 동의어까지 조사

조사 결과 자신의 상표와 저촉할 것으로 생각되는 선출원이나 등록이 발견되지 않은 경우에는 그 시점에서 연방등록 출원하면 제3자로부터 이의 신청이 없는 한 연방상표등록을 취득할 수 있음. 그러나 이 경우에도 제3자가 출원, 등록을 하지 않고 동일 또는 유사 상표를 이미 사용하고 있고, 그 자가 나중에 등록의 취소(cancellation)를 신청해 올 가능성은 있음. 따라서 연방상표등록을 조사하면 그것으로 일단 충분한 것은 결코 아니며, 충분한 조사를 기하기 위해서는 이하에서 서술하는 다른 데이터 소스도 조사하여야 함

② 주(state)등록

각 주의 주상표등록도 조사함. 주등록은 그 효력이 미치는 범위가 등록을 한 당해 주에 한정되며, 또 주등록에는 권리의 유효성의 추정 효력조차 인정되지 않는 경우가 많으므로, 연방상표등록과 비교하면 주등록은 2차적인 데이터 소스라고 할 수 있음. 그러나 어떤 상표에 대해 주등록이 존재한다는 것은, 그 상표가 당해 주에서 사용되고 있고 그 곳에 타인의 권리가 존재한다는 것을 추측하게 하므로, 역시 중요한 조사 대상임

③ 미등록상표(관습법상의 상표권), 상호, 도메인 네임

또한 전화번호부, 비즈니스 디렉토리, 업계지, 제품 디렉토리, 인터넷상의 여러 종류의 검색엔진, 또한 인터넷상의 도메인 네임 등의 데이터 소스에 타인의 등록되지 않은 상표, 상호(트레이드 네임), 도메인 네임에 대해서도 조사함. PTO 또는 각주의 상표 등록에 대한 컴퓨터 데이터 베이스에 대하여 조사하는 것과 달리, 등록되어 있지 않은 상표에 대한 조사는 100%의 정확성을 기하는 것은 실제 어려움

① 풀 서치와 스크리닝 서치

미국에서의 조사는 등록주의 국가에서와 비교하여 용이하지 않으며, 다수의 상표 각각에 대해 처음부터 상세하게 조사하고자 하면 상당한 시간과 비용과 노력이 들고, 실제 상당히 어려움을 동반함. 그러므로 경제적, 효율적인 방법으로서 다수의 후보 상표에 대해 우선 등록된 선행 상표만 간단하게 조사하고(스크리닝 서치), 그 다음 남은 상표에 대해서만 더욱 상세하게 미등록 상표 등까지 포함시켜 조사(풀 서치)하는 2단계 조사가 실시되고 있음

② 스크리닝 서치

연방상표등록에 대해, 동일 마크를 포함하는 출원 또는 등록 유무는 조사 회사에 의뢰하지 않아도 인터넷을 통해 PTO의 데이터베이스(http://www.uspto.gov/main/trade marks.htm)에 접속하여 출원인 자신이 간단하게 검색해 볼 수도 있음. PTO의 데이터베이스에 접속하여 검색하는 데에는 비용이 전혀 들지 않음. 동음이의어, 유사어 등에 대한 조사도 해야 함

③ 풀서치

조사 회사에 Full Availability Search를 의뢰하여 실시함. 조사 회사는 연방 상표등록 뿐 아니라, 주등록 및 미등록 상표에 대해서도 전화번호부, 인터넷의 각종 검색 엔진, 비즈니스 디렉토리 등을 찾아보아 조사의 대상이 되는 상표를 미국에서 사용하는데 장애가 될 가능성이 있는 상표, 트레이드 네임, 도메인 네임을 모두 조사

조사가 종료되어 조사 결과가 나오면 조사 결과 보고서 내용에 입각하여 대응책을 검토하게 됨. 조사한 상표와 저촉의 우려가 있는 연방상표등록이 발견되었다면, 그 상표의 채택은 일단 중지하는 편이 좋음

단, 미국에서는 연방상표등록은 등록된 상표에 대해 타인의 권리 존재를 추정하게 하는데 지나지 않으며, 등록이 되었어도 상표는 사용되고 있지 않거나, 혹은 등록 자체에 하자가 있어 무효가 되는 경우도 있을 수 있음. 발견된 연방상표등록이 등록되고 나서 5년이 경과하지 않았고 불가쟁력을 취득하지 않은 경우에는 등록을 취소할 수 있는 경우도 있음. 또한 조사 결과 등록된 상표와 같은 상표를 제3자가 등록권리자의 출원 또는 사용의 개시보다 이전부터 미국에서 등록 없이 사용했던 것이 판명된 경우, 그 제3자에게 접촉하여 그 사람으로부터 당해 상표에 관한 권리를 양수하는 방법도 있음. 만약 양수가 가능하다면 양도인이 갖고 있던 최초사용자로서의 권리를 행사함으로써, 등록권리자의 권리행사에 대항할 수 있음

장애가 될 것 같은 연방상표등록은 발견되지 않았으나, 주등록을 받았거나 미등록의 상표가 발견된 경우는 그 상표와 같은 주 또는 지역에서 사용을 예정하고 있다면 상대방의 권리 침해가 될 우려가 있음. 그러나 당해 상표의 사용 지역에서 사용하지 않는다면 침해는 되지 않음. 따라서 이 경우에는 당해 상표의 사용을 예정하는 지역과의 관계에서 당해 상표의 채용 여부를 결정하게 됨

조사 결과 그 상표를 채택하기로 결정하였다면 가능한 빨리 미국에서 사용을 개시하여야 함. 만약 하나 또는 복수의 상표를 어떤 특정 상품 또는 서비스에 대해 사용할 것을 검토하고 있다면 미국 전역에 걸친 우선일을 획득하는 수단으로서 연방등록출원(여기에서는 ‘사용 의사에 의한 출원’)을 검토해야 함. 미국에서는 상표가 경합하는 경우에는 최초로 사용한 자가 우선하고, 상표를 연방등록 출원하여 등록된 경우에는 당해 상표는 출원일에 사용한 것으로 의제되기(constructive use) 때문임

| [표 23] 상표 출원 주요서류 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 상표 출원 주요서류 목록 | |||||

| 1 | 출원인의 이름 | ||||

| 2 | USPTO와의 연락처 주소 | ||||

| 3 | 상표를 나타내는 도면 (문자상표의 경우 출원서에 기재하면 되므로 도면은 불요) | ||||

| 4 | 상표를 사용하는 상품/서비스 | ||||

| 5 | 출원료 | ||||

| [표 24] 상표 출원 종류별 제출서류 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 상표 출원 주요서류 | |||||

| No | 출원종류 | 비고 | |||

| 1 | 현재 사용 기준에 따른 출원 | • 상표의 사용 견본(Specimen) - 상표가 보이도록 찍은 제품의 사진이나 제품 카탈로그 - 전자출원은 사용증명 샘플사진을 스캔하여 제출 가능 • 사용에 의한 출원이라는 표시 및 출원상표의 사용 개시일 - 어디서든 처음 사용한 날짜(date of first use anywhere) - 미국에서 상업에 처음 사용한 날짜(date of first use in commerce) |

|||

| 2 | 미래 사용 기준에 따른 출원 | • 사용증명 제출 - 상표 등록 허락통지서를 받고 6개월 이내 사용증명 제출 • 사용의 의도에 의거한 출원이라는 표시 - 사용증명 형식상표가 부착된 제품의 사진, 매뉴얼 사용증명 연장 신청 - 한번에 6개월씩 5번까지 연장신청 가능 |

|||

| 3 | 외국 출원 우선권 주장에 따른 출원 | • 우선권 주장을 위한 서류 - 해당 국가 특허청이 발급한 상표우선권 서류 등본(Certified copy) - 번역인의 이름 및 서명(Signature)이 포함된 각 페이지의 영문 번역(공증하지 않아도 됨) • 전자출원의 경우 준비 서류 - 우선권 서류 각 페이지 스캔하여 번역인의 서명(Signature)이 포함된 번역문을 미국 특허상표청에 전송 |

|||

| 4 | 외국 등록 상표권에 근거한 출원 | • 외국 등록 상표권의 증명을 위한 서류 - 해당 국가 특허청이 발급한 상표 등록증 등본 - 번역인의 이름 및 서명(Signature)이 포함된 각 페이지의 영문 번역(공증하지 않아도 됨) • 전자출원의 경우 준비 서류 - 우선권 서류 각 페이지 스캔하여 번역인의 Signature 포함된 번역문을 미국 특허상표청에 전송 |

|||

| 5 | 국제상표 출원 제도를 이용한 출원 | • 출원 장소 - 출원인이 국적을 두고 있거나 거주하는 국가 - 출원인이 비즈니스 영업(Commercial establishment)을 하는 국가 • 소재 국가의 출원된 상표나 등록된 상표에 근거하여 해당 특허청을 통한 단일 출원(Single application)으로 국제사무국에 심사 없이 등록 • 협약 가입국 중 출원인이 상표권 보호를 받고자 하는 국가가 출원일로부터 12개월 또는 18개월 이내에 국제상표사무국(International Bureau)에 거절 통지를 하지 않으면 자동으로 효력 발생 |

|||

출원은 ① 사용, ② 사용 예정, ③ 본국 등록(또는 우선권 주장을 수반하는 본국 출원) 요건 중 적어도 하나를 기초로 하여야 함. 사용 예정을 기초로 하는 경우에서도 최종적으로 등록되기 위해서는 사용 실적이 필요

상표가 출원 시점에서 이미 미국 내에서 사용 중에 있다면, 실제사용기준(Actual Use)으로 상표를 출원하는 방식으로 상표권을 보호하는 방식임. 상표의 사용이 있는 경우 상표권이 존재하고 다툼이 존재하는 경우에 실제 사용을 증명하는 사용주의를 채택한 미국상표법의 특징으로, 출원은 전자출원 또는 우편출원 모두 가능

미국에서 현재 사용 중인 상표는 아니지만, 앞으로 미국 내에서 상업적으로 사용하기 위해서 미리 상표를 등록하는 경우 미래사용기준(Intent-to-Use)에 따라 특허상표청에 상표출원을 할 수 있음

미국 이외의 나라에서 자국에 출원 중인 상표를 근거로 미국특허상표청에 상표를 출원하는 방식임