국가선택

국가선택

| [표 1] 국가 기본 정보 출처: 외교부 누리집 | |

| 일반사항 |

|

|---|---|

| 정치현황 |

|

| 경제현황(2022년 기준, IMF 추정치) |

|

| 우리나라 와의 관계 |

|

인도 지식 재산권 진흥 및 관리부(CIPAM: Cell for IPR Promotion & Magement)는 인도 상공부 대외무역총국(DPIIT: Department for Promotion of Industry and Internal Trade) 산하 조직으로서, 지식 재산권 정책 이행 및 관련 부처 간 협력 진흥을 담당함.

지식 재산권 출원 및 등록은 특허·디자인·상표 관리실(CGPDTM: The Office of the Controller General of Patents, Designs& Trade Marks)에서 관할하는데, 지식 재산권 관련 가장 직접적인 역할을 수행하는 행정집행 기관임. 본부는 콜카타에 소재하고 있으나, 첸나이와 뉴델리, 뭄바이 등 총 3개의 지역에 지사를 두고 있음.

인도 정부는 상표법(The Trade Marks Act,1999), 저작권법(The Copyright Act,1957), 특허법(The Patent Act,1970)과 디자인법(The Designs Act,2000)을 중심으로 여러 개별 법령을 통해 다양한 지식재산을 보호하고 있음.

2016년, 인도 정부는 본격적인 지식 재산권 보호 및 제도적 환경 개선을 위해 ‘국가지식 재산권 정책(National Intellectual Property Rights Policy 2016)’을 도입했고, 동 정책은 “혁신적이고 창의적인 인도(Creative India, Innovative India)”를 골자로 하며 지식 재산권 전 분야를 다루고 있음

정책 목표는 크게 7가지로 나뉘며, i) 인도 내 각계각층에 대한 지식 재산권 인식 제고, ii)양질의 지식 재산권 창출 촉진, iii) 국제적 기준에 상응하는 강력한 지식 재산권 법률 제정, iv) 지식 재산권 등록 절차 현대화, v) 지식 재산권 상업화, vi) 지식 재산권 보호 절차 강화 및 침해 방지, vii) 지식 재산권 관련 교육·연구기관 확대임.

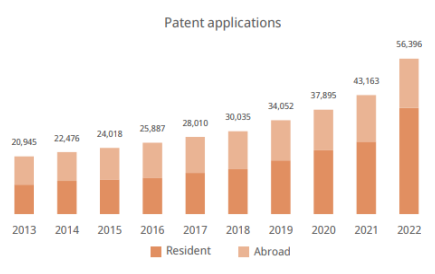

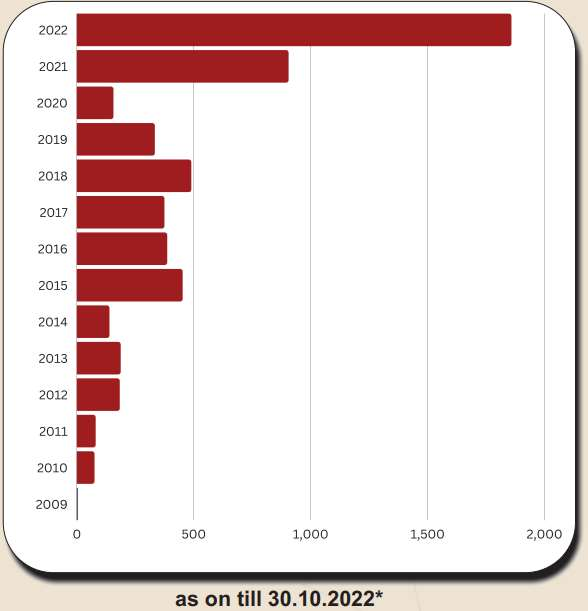

최근 인도 정부의 적극적인 주도 아래 유관 정책 및 행정절차가 개선되고 있으며, 특히 시스템 전산화 및 지식 재산권 데이터베이스 구축 등을 통한 디지털화로 진행 절차가 간소화되는 추세임. 2010년에는 특허 출원 후 허가까지 최대 8년 정도 소요됐으나, 현재는 2~3년으로 단축됐음.

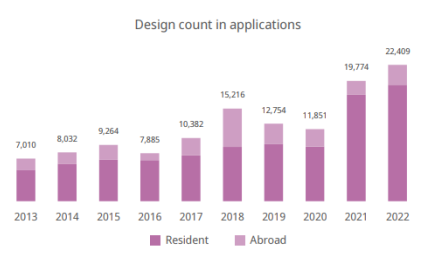

2023년 10월, 인도 정부는 지식 재산권 보호 강화를 위해 특허·디자인·상표 관리실(CGPDTM) 전문가 900명 추가 채용을 발표했고, 인도 대외무역 총국(DPIIT)에 따르면 2016년 이후 인도 특허 출원은 10배, 상표 출원은 6배 증가했는데, 이번 발표는 이와 같은 급증에 대응 및 역량 강화를 위한 목적으로 보임.

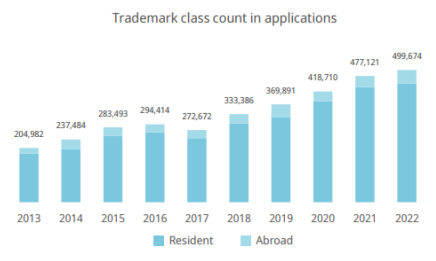

인도는 2020년 코로나19 팬데믹임에도 불구하고 제약 분야를 중심으로 상표 및 특허 출원이 증가했고, 특히 상표권 출원은 전년 대비 15.4% 증가했는데, 주요 상위 10개국 중 2020년에 출원 규모가 증가한 국가는 중국, 대한민국과 인도뿐임.

2023년 인도 내 특허 출원 건수는 82,807건이었는데, 이 중 52.3%인 43,337건이 인도 기업의 출원임. 코로나19 이전에는 국내 출원 비율이 30~35%에 불과했다는 점을 미루어 보면, 인도 정부의 절차 간소화 및 인프라 개선이 주효했음을 보여줌.

인도 정부는 보다 많은 사람이 특허를 출원하도록 수수료를 조정했는데, 학술기관의 경우 80%나 인하하였으며, 이러한 수수료 인하도 출원 건수 증가에 영향을 미쳤을 것임. 다양한 글로벌 기업들이 연구개발(R&D)에 착수하면서 인도 자회사의 특허 출원을 간접적으로 촉진하고 있음.

특허청 예하에서 특허, 상표, 디자인을 모두 관리하는 우리나라와는 달리, 인도는 특허사무국, 상표 사무국, 지리적 표시 등록 사무국에서 각각의 권리를 관리하며 이를 통괄하는 특허상표청이 상위 기관임.

특허상표청은 특허, 디자인 및 상표와 같은 지식 재산권 전체를 총괄하는 기관으로, 인도 Mumbai에 설립되었으며 특허, 상표 및 기타 지식 재산권 관련 기관의 상위기관으로써 하부 기관인 특허, 상표 사무국들의 관리, 홈페이지를 통한 각종 지식 재산권 관련 정보 제공 등 지식 재산권에 관한 기관 및 정보를 제공받기 위해 찾아갈 수 있는 게이트웨이의 역할을 수행.

인도 특허사무국은 특허 및 디자인에 대한 출원, 등록을 담당하는 기관. 인도 특허사무국은 총 4개의 지점으로 Kolkata, Chennai, Delhi, Mumbai에 지점을 두고 있으며 Kolkata에 Head Office를 가짐. 특허사무국은 “Patent Act 1970”의 법에 의거하여 특허법의 형식에 맞는 출원에 대해서 출원서를 접수 받고 일정 기간 안에 특허 출원에 대한 심사 신청이 있는 경우 심사를 하여 거절 이유가 없는 경우 등록을 시켜주는 업무를 주로 함. 홈페이지를 운영하여 특허법 및 수수료와 같은 정보를 사용자에게 제공. 인도 진출에 있어 실질적으로 가장 많이 이용하게 되는 기관이기 때문에 이에 대해서 정보를 파악해 두는 것이 중요하며 특허 출원, 등록에 관한 사항은 특허사무국을 통해 정보를 얻는 것이 간편. 인도는 매우 면적이 넓은 나라로서 진출할 지역과 가장 가까운 곳의 특허상표청을 이용하는 것이 중요함.

인도의 상표 출원은 특허 출원보다 훨씬 많이 이루어짐. 이에 따라 인도는 특허사무국과 별도로 상표의 출원 및 등록의 관리를 위하여 별도로 상표 사무국을 운영. 상표 사무국은 5개의 지점(Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad)에 위치함. 특허사무국과 마찬가지로 상표 사무국도 상표의 출원, 등록, 그리고 홈페이지를 통한 상표 출원 서류 및 관련 정보를 제공하는 것을 주된 업무로 함. 인도 진출에 있어서 상표의 관리는 상당히 중요한 부분을 차지할 수밖에 없는데, 브랜드 가치가 중요한 상품일 경우 복제품에 대한 제재를 가하기 위하여 상표법상 조치를 취하는 것이 필요함. 상표에 관한 정보를 얻기 위해서는 인도의 상표사무국을 이용하는 것이 바람직함.

우리나라와 달리 인도는 지리적 표시를 별도의 규정으로 보호를 하며 지리적 표시를 출원 및 등록의 관리를 하는 기관을 따로 둠. 우리나라에서는 지리적 표시를 별도로 보호받고 싶다면 지리적 표시 단체 표장을 이용하여 상표법에 의거하여 상표 출원 및 등록에 관한 절차를 이용해야 하지만 인도에서는 지리적 표시를 별도의 법으로 보호하고 있어 이를 주의하여 지리적 표시 등록 사무국에 출원하여 등록을 받아 보호받아야 함. 지리적 표시의 출원, 등록 및 관련 정보에 대해서는 지리적 표시 등록 사무국을 이용해야 함.

NIPPM은 인도 “Nagpur”에 설립된 기관으로 지식 재산권의 훈련, 교육, 관리, 조사 영역에 대한 업무를 수행하는 기관. 즉 NIIPM에서는 지식 재산권과 관련된 심사관이나 IP(Intellectual Property) 전문가들을 대상으로 교육, 훈련 등을 제공하여 IP업무를 수행할 수 있도록 하기 위한 기관. 교육, 훈련뿐만 아니라 지식 재산에 대한 자료를 조사, 분석하여 보고서를 작성하는 업무 역시 맡음. 이 기관은 실질적으로 교육을 위한 기관이므로 정보를 얻기 위해 찾아가기에는 적합하지 않음.

Patent Information System은 인도의 “Nagpur”에 위치한 기관으로 1980년 설립됨. R&D 종사자, 정부 기관, 사업가, 기타 발명가 등 다양한 분야에서 종사하는 사람들의 기술 정보에 관한 필요를 충족시키기 위해 특허 정보와 관련 문헌을 모으고 관리하며, 특허의 기술 정보를 제공하기 위해 특허를 검색, 복사하여 제공하는 역할을 함. 특정 특허에 대한 정보를 얻기 위해서 거쳐 가야 하는 기관이며 선행기술 조사를 해주기도 함. 인도에 진출하여 특허에 관한 정보를 얻고자 한다면 PIS를 이용하는 것이 좋음.

인도는 영국 법에 영향을 받아 이와 비슷한 사법 체계를 구축하게 됨. 인도는 연방과 28개의 주 7개의 연방 자치령으로 이루어져 있으나 사법 체계는 이와 다르게 하나의 체제로 대법원(Supreme Court of India), 고등법원(High Court), 지방법원(Lower Court)으로 구성됨. 3심제로 운영되고 있으며 지식 재산권에 관한 소송 역시 법원에서 이루어짐. 연방제로 운영되는 미국은 각 연방, 주에 대한 법이 각각 있으며 사법기관도 각각 별도로 운영되는데 비해 인도의 각 법원은 관할 재판 구역의 모든 연방법과 주법에 대한 재판권을 갖는다는 차이가 있음. 이하 사법기관에 대하여 알아봄.

인도의 대법원은 최고 법률 기관으로 법에 대한 최종 해석 권한을 가지고 있으며 헌법 역시 포함. 대법원은 제1심의 배타적 재판권, 상고심 재판권, 권고적 의견에 관한 재판권을 가짐. 제1 심의 배타적 재판권은 연방과 주 또는 주들 사이의 분쟁에 대한 재판권을 가진다는 것을 의미. 대법원은 고등법원 결정에 대한 상고심 재판권을 가지는 것으로 법적 다툼이 심화되어 고등법원을 거쳐 대법원까지 가는 경우라면 대법원에서 최종 결정을 하게 되어 우리나라와 유사한 구조를 가짐.

고등법원은 총 18개가 존재하는데 일반적으로는 한 주에 한 개씩 위치하여 그 주의 최고 법원으로서의 역할을 수행하며, 3개의 고등법원은 한 개 주 이상의 재판관할을 가짐. 7개의 연방직할지 중 Delhi만 독립된 고등법원을 가지며, 나머지 6개의 연방직할지는 주를 관할하는 고등법원이 같이 담당. 고등법원은 관할 지역 지방법원 결정에 대한 항소심 재판권을 가지며, 재판권은 연방의회나 주 의회에 의해 조정됨. 일부 고등법원의 경우는 항소심 재판권 뿐 아니라 제1심의 재판권을 가지는데 Bombay, Calcutta, Madras 고등법원의 경우는 25,000루피 이상의 민사재판에 대한 제1심 재판권을 가짐. 하지만 일반적으로는 고등법원은 관할지 지역의 하급법원을 감독하며 항소심 판권만을 가짐.

하급법원은 민사와 형사재판을 담당하는 하급법원과 특화된 분야를 다루는 전문법원으로 나뉨. 민사 담당 하급법원은 Munsif courts와 Courts of Subordinate Judges로 나뉘는데, 이곳의 결정에 불복 시, 지방법원(District Court)으로 항소 할 수 있고 다시 고등법원으로 재항소 할 수 있음.

민사재판의 경우 두 번의 항소가 허용되는데, 첫 번째 항소에서는 사실관계와 법률적용에 대하여 항소할 수 있으며 두 번째 항소에서는 오직 법률적용에 대한 항소만 가능함. 형사재판의 하급 법원은 Magistrates of first or second class와 Court of Session으로 이루어지며, Magistrates court에 대한 항소는 Court of Session에 할 수 있으며 이에 불복 시 고등법원에 재항소 할 수 있음.

전문법원은 각기 다른 여러 개의 법률에 의해 설치되는데, 소득세 법원(Income Tax Appellate Tribunal), 회사법 법원 (Company Law Board), 판매세 법원(Sales Tax Appellate Tribunal), 소비자 법원(Consumer Forums), 행정법원(Central and State Administrative Tribunals), 채권회수 법원(Debt Recovery Tribunal) 등이 있음. 이러한 모든 전문법원들은 이것들이 위치한 지역 고등법원의 감독을 받음. 이에 대해서 지재권 소송과 관련해서는 지방법원(District Court)에서 침해 및 비 침해 선언 등과 관련된 소송을 제기할 수 있으며 그 이하의 하급법원에는 별도의 소송을 제기할 수 없음.

지식 재산권 관련 국제조약은 크게 3 분류로 나뉘며 지식 재산권 국제보호조약, 국제 등록 조약, 분류제도 관련 조약이 있음. 구체적으로는 첫째, 지식 재산권의 국제적 보호를 꾀하는 파리협약, 마드리드 협정, 상표법 조약, 나이로비 조약, 특허법 조약, 베른협약, 로마협약이 있고 둘째로, 지식 재산권이 하나의 절차로 국제 출원하여 각 지정국에 진입을 꾀할 수 있도록 하는 특허협력조약, 마드리드 협정, 리스본 협정, 부다페스트 조약, 헤이그 협정, 마드리드의 정서, 음반 불법복제 방지 제네바 협약, 통신위성 송신 프로그램 신호 배분에 관한 브뤼셀 협약이 있음. 셋째, 상품, 물품의 국제적 분류 기준에 관한 것으로 분류제도 관련 조약 (스트라스부르 협정, 니스 협정, 비엔나 협정, 로카르노 협정)이 그것임.

이 중에서 인도가 가입한 주요 국제 조약으로는 내국민 대우 원칙, 최소한의 보호, 무방식 주의, 소급 보호 등을 기본 원칙으로 하여 예술적 저작물을 대상으로 하는 저작권 등 지식 재산권에 관한 베른협약(1928), 미생물의 보호에 관한 부다페스트 협정(2001), 상표권의 국제적 보호를 꾀하는 마드리드 의정서(2013), 특허권의 국제적 보호를 위해 하나의 출원으로 다수 국가에 출원할 수 있도록 하는 특허협력조약(PCT, 1998), 조약 1국에 출원 시 조약 2국에 출원하면서 우선권을 주장할 시 특허성의 판단에 있어서 제1국의 출원일을 제2국의 출원일로 판단 해주는 파리협약(1998)등 다수의 협약 협정에 가입됨.

2014년 10월 12일에 유전 자원의 이용으로부터 발생하는 이익의 공정하고 공평한 공유를 효과적으로 달성하기 위해 투명한 법적 기틀을 제공한다는 나고야 의정서가 발효됨에 따라, 인도 역시 유전 자원의 보존과 지속 가능한 이용을 위한 인센티브를 창출하고 더 나아가 인류의 연구 활동 발전과 행복하고 건강한 삶에 대한 생물 다양성의 기여도를 증진. 인도의 National Biodiversity Authority(NBA)는 인도의 유전 자원에 대한 접근과 이용에서 발생하는 이익의 공정하고 공평한 분배를 규제. NBA는 인도 정부의 환경산림 및 기후변화부(Ministry of Environment, Forest and Climate Change)의 자율적인 법적 기관. NBA는 생물 다양성법(2002) 및 규칙(2004)의 조항을 이행하도록 위임 받음.

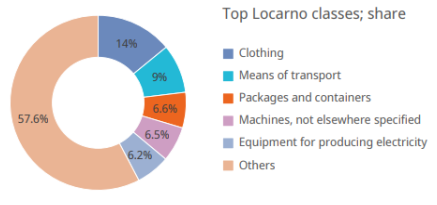

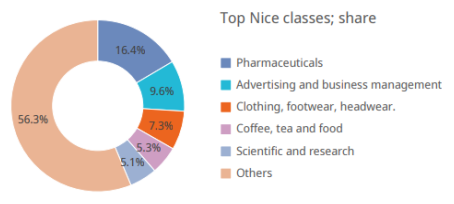

2019년 6월 7일, 세계 지식 재산권 기구(WIPO)는 인도가 상표와 디자인 검색의 용이성을 제공하기 위해 마련된 상품 및 서비스 분류 관련 국제 협약에 가입했다고 발표함 이번에 인도가 가입한 국제 협약은 모두 3개로, ① 표장의 도형 요소의 국제분류 제정을 위한 비엔나 협정(약칭 ‘비엔나 협정’), ② 표장 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스 협정(약칭 ‘니스 협정’), ③ 디자인의 국제분류에 관한 로카르 노협정3)(약칭 ‘로카르 노협정’)임 비엔나 협정은 도형으로 구성된 상표의 국제적인 기준 및 표준을 정한 국제 조약으로 1973년 체결됨. 인도는 동 협정의 34번째 회원국임 니스 협정은 상표 및 서비스표의 등록을 위한 상품 및 서비스의 분류를 국제적으로 통일하기 위해 1957년 출범되었으며, 상표 법조 약 및 마드리드 의정서 가입을 하려면 니스 협정에도 가입해야만 함 인도는 동 협정의 88번째 회원국임 로카르노 협정은 1968년 스위스 로카르노에서 체결된 산업디자인 관련 국제 협정으로, 동 협정에서 채택된 로카르노 분류(Locarno classification)는 제11판 기준으로 32개의 류(classes)와 211개의 하위류(subclasses)를 두고 있음. 인도는 동 협정의 57번째 회원국임

2020년 12월 2일, 미국 특허상표청(USPTO)과 인도 상무부 산업 통상 진흥부(Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT)는 양국 간의 지식 재산권 협력 증진을 목표로 하는 ‘지식 재산권 협력에 관한 양해각서(MOU)’에 서명함 동 MOU는 인도 내각의 승인이 약 10개월이 경과하여 체결에 이르게 되었으며 DPIIT의 구루프라사드 모하파트라 장관과 USTPO의 안드레이 이안쿠 청장이 화상 형식으로 서명함

이번 지식 재산권 협력에 관한 MOU는 향후 10년간 지식 재산권 관련 심사와 양국의 지식 재산 시스템을 강화하고 보호하고자 하며 주요 내용은 다음과 같음

- 양국이 공동의 프로그램 및 이벤트 등을 주관하여 산업계, 대학, 연구개발(R&D) 기관 및 중소기업(SME), 개인에게 지식 재산에 대한 모범사례, 경험, 지식의 공유 및 보급을 촉진함

- 교육 프로그램, 전문가 교류, 기술 교류, 홍보 활동 등의 협력을 장려함

- 특허, 상표, 저작권, 지리적 표시 및 산업디자인에 대한 출원 심사 및 등록 절차, IP 권리의 보호, 시행 및 사용에 대한 정보와 모범 사례를 공유함

- IP 관련 문서 및 정보 시스템, 행정서비스 관리 절차에 관한 자동화·현대화 프로젝트의 개발을 위한 정보를 교환함

- 전통지식 데이터베이스 및 기존 IP 시스템 활용에 대한 인식 제고 등 전통지식 및 모범사례의 공유와 관련된 다양한 이슈에 대한 이해를 위해 협력함

인도는 신흥 경제 국가로서 세계 인구의 1/7이 거주하고 있는 2010년 기준 세계 10위의 거대 시장임. 인도와는 상품 및 서비스 교역, 투자, 경제협력 등 경제관계 전반을 포괄하는 내용을 강조하기 위해 FTA라는 용어 대신 경제 동반자 협정(CEPA)을 사용하여 2020년 협정을 체결하였음

동 FTA는 상품 및 서비스 무역, 원산지 규정 및 절차, 무역원활화, 관세협력, 통신, 인력 이동, 시청각 공동제작, 투자, 경쟁, 협력 등에 대해 규정하고 있으며, 제12장에서 지식 재산권을 규정하고 있음.

인도와의 CEPA에서는 지식 재산 분야에서의 협력에 대해서만 상세한 규정을 두고 있으며, 지식 재산권에 대한 구체적인 실체적 규정은 두고 있지 않음. 제12.5조 지식 재산 분야에서의 협력은 제1항에서 양 당사국 간의 협력 증진을 위해 노력하도록 규정하고 있으며,

제2항에서 ① 상대국의 지식 재산정책 및 경험에 대한 이해 증진에 기여할 목적으로 하는 지식 재산 분야에서의 교육, 워크숍 및 박람회 등, ② 특허협력조약상의 국제조사 및 국제예비심사, 국제 특허절차의 간소화, ③ 선행기술조사 결과의 상호 교환・조사 결과의 비교 및 조사 결과의 차이점에 대한 검토를 포함한 선행기술 공동조사, ④ 지식 재산의 라이선싱 및 지식 재산 보호를 위한 시장정보, ⑤ 식물신품종 보호, ⑥ 심사관을 포함한 인적 교류, ⑦ 지식 재산에 관한 정보시스템 등의 분야에 대해 특히 더 협력할 수 있도록 하고 있음. 또한 제12.6조에서 지식재산권 관련 분쟁은 CEPA의 분쟁해결조항을 적용하지 않도록 하였음.지식 재산권 관련 분쟁은 CEPA의 분쟁해결조항을 적용하지 않도록 하였음.

| [표 2] 지식재산권 지원 사업 목록 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| 사업분류 | 사업명 | 주요내용 | 세부정보(링크) | 비고 | |

| 지식재산창출 | IP기반 해외진출 지원 | 수출(예정) 중소기업 대상 최대 3년간 IP 서비스(해외권리화 지원 등)를 제공하여 글로벌 강소기업으로 육성 | www.ripc.org | ||

| 스타트업 지식재산바우처 사업 | 스타트업 대상으로 원하는 IP 서비스(국내외 IP 권리화 등)를 원하는 시기에 이용할 수 있는 바우처 발급 | www.kipa.org | |||

| 중소기업 IP 바로지원 | PCT 출원 비용 등 중소기업 경영 시 발생하는 시급한 IP 애로 사항 상담 및 해결 | www.ripc.org | |||

| 지식 재산 활용 | 지식 재산 서비스 활성화 사업 | 지식 재산 서비스기업의 국내·외시장 판로 개척 지원 | www.kaips.or.kr | ||

| 지식재산보호 | 해외 지식재산센터(IP-DESK)운영 | 개별국가에 설치된 IP-DESK를 통해 해외 진출(예정) 기업의 해외 지재권 상담 및 분쟁 초동대응 등 지원 | www.kotra.or.kr | ||

| K-브랜드 분쟁대응 지원 | 수출기업의 K-브랜드 해외 지재권 침해 피해 최소화를 위한 온라인 위조 상품 및 상표 무단선점 대응 지원 | www.koipa.re.kr | |||

| 특허 분쟁대응 지원 | (사전예방)기업 맞춤형 특허분쟁 위험 진단 및 예방 지원 (사후대응)특허침해·피침해 분석 등 분쟁 상황별 맞춤형 대응 전략 제공 |

www.koipa.re.kr | |||

| 기타 수출지원 사업 | 수출바우처 사업(산업부) | 중소·중견기업 중 세부사업 요건을 충족하는 기업을 대상으로, 해외 IP 획득 및 활용에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.exportvoucher.com | 산업부 | |

| 수출바우처 사업(중기부) | 수출 유망 중소기업 대상, 해외 IP획득 및 활용에 필요한 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.exportvoucher.com | 중기부 | ||

| 중소기업 혁신 바우처 사업(중기부) | 제조업 영위 중소기업 대상, IP 출원 및 컨설팅 서비스를 바우처 형태로 지급 | www.mssmiv.com | 중기부 | ||

※ 사업분류 1,2,3은 특허청 산하 사업임

※ 위 자료는 2022년 기준으로 작성되었으며, 세부 지원 기준 등 자세한 사항은 각 홈페이지 링크를 통해 확인이 필요함

인도는 우리나라와 마찬가지로 지식 재산권에 대한 보호를 함. 특허, 상표, 디자인 및 저작권 등과 같이 무체재산권에 대한 보호 규정을 가지고 있어 법으로 일정 기간을 보호함. 인도는 성장할 가능성이 많은 나라로서 인도에 진출하기 위하여 시장 경쟁력 및 지배력을 높이기 위하여 자신의 제품에 대한 권리 확보와 보호가 필요함. 우리 기업의 성공적인 사업과 제품의 권리 확보 및 보호를 위해서 지식 재산권 제도 전반에 대한 이해가 필요함. 인도는 영국의 식민지였던 나라로서 영국에 많은 영향을 받고 영국의 특허법을 수입하여 특허법이 형성되었기 때문에 미국, 영국과 유사한 체계를 가지고 있어 독일, 일본 등 대륙법의 체계를 수용한 우리나라의 특허법과는 다소 차이를 보이고 있으나 특허성, 출원 공개 등에 대한 부분과 같이 실질적으로 같은 의미를 가진 것도 많음.

창작한 진보된 기술적 사상을 특허라는 권리로서 보호하기 위한 특허법은 1970년에 제정, 2005년에 최종 개정되었으며 새로운 발명품이나 발명품의 제조를 위한 절차를 보호. 특허권의 유형으로는 일반 특허권(ordinary patents), 우선 특허권(priority patents), 추가 특허권(patents of addition)이 있으며 유효기간은 일반 특허권의 경우 등록 후 20년까지, 추가 특허권의 경우 이미 등록되어 있는 기존 특허권의 유효기간에 귀속.

특허법 위반 시에는 6개월에서 3년까지의 징역 및 벌금형에 처해질 수 있음. 특허 등록은 각 지점 (콜카타, 뉴델리, 뭄바이, 첸나이)에 위치한 특허 사무국 에서 신청이 가능함.

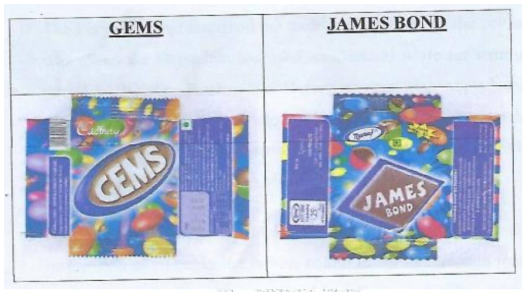

상표권은 자신과 타인의 상품의 출처를 구별하기 위하여 사용되는 상표를 보호하기 위한 권리. 1999년에 제정된 ‘New Trademarks Act’는 2010년에 개정되었으며 보호 대상으로는 브랜드 이름, 로고, 디자인 등이 포함. 새 상표법을 통해 상표는 상품 및 서비스에 모두 적용되며, 상품의 모양, 포장 방법, 색상 조합 등도 상표의 범주로 간주. 상표 등록을 위해서는 상표가 특유성을 가져야 하며, 법에 위배되거나 기만하는 특성을 지니고 있지 않아야 함.

등록된 상표의 최초 사용자가 상표 사용의 독점권을 부여받으며 상표의 유효기간은 등록 후 10년까지이나 갱신하게 되면 추가로 10년의 유효기간이 더 부여.

상표법 위반 시에는 6개월에서 3년까지의 징역 및 벌금형에 처해질 수 있음. 상표 등록은 각 지점(뭄바이, 델리, 아마다바드, 콜카타, 첸나이)에 위치한 상표 사무국에서 신청이 가능하며 상표권 변리사가 상표 소유권자를 대신해 상표등록을 접수해야 함.

디자인이란 완제품의 패턴이나 모양, 형태를 지칭하는 것으로, 등록된 디자인은 법적인 보호와 권리를 누릴 수 있게 됨. 디자인법은 2000년에 제정되었으며 2008년 개정된 법률이 현재 적용되는데, 보석류 등을 포함한 산업디자인에 주로 적용. 등록된 디자인의 유효기간은 등록 후 10년까지이며, 갱신하게 되면 추가로 5년의 유효 기간이 부여. 디자인 등록은 특허사무국 (https://ipindiaonline.gov.in/eDesign/goForLogin/doLogin)에서 진행.

지리적 표시는 특정 지역에서 기인하는 특성을 바탕으로 그 지역에서만 생산 가능한 농업, 생산업 및 기타 특성을 가진 제품에 대해서 그 지역에 대한 출처임을 나타내 주는 표시. 이는 상표와 유사한 면이 있으나 상표는 임의의 표장을 선택하여 출처를 표시하여 형성된 신용을 보호하는 기능을 하는데 반해 지리적 표시는 특정 지역의 특성에 비롯하여 그 특성이 있는 경우에만 지리적 표시를 허여하는 차이가 있음.

세계적으로 지리적 표시에 대한 보호 인식은 점차 높아지고 있으며 인도는 이런 추세를 반영하여 지리적 표시 보호에 관한 법률을 제정함으로써 지리적 표시에 대한 보호를 함. 인도에서 지리적 표시의 존속기간은 등록일로부터 10년 동안이며 존속 기간이 지난 후에도 갱신을 통해서 지속적으로 보호를 받는 것이 가능함.

인도에서 지리적 표시의 존속기간은 등록일로부터 10년 동안이며 존속 기간이 지난 후에도 갱신을 통해서 지속적으로 보호를 받는 것이 가능함.

지리적 표시의 출원 및 등록에 관한 절차는 지리적 표시 등록사무국 (https://ipindiaonline.gov.in/eGIR/Login/LoginNew.aspx)

에서 진행.

저작권은 예술 작품, 문학 작품, 영화, 비디오 게임, DVD 타이틀, S/W, 조각, 음악 작품, 미술 작품, 사진 작품 등에 적용되는데, 이는 원본을 무료로 무단 복제하는 것으로부터 보호받게 하는 법적 조치.

저작권법 위반 시에는 6개월에서 3년까지의 징역에 처해질 수 있으며, 5만 루피(약 78만원, 2018년 10월 기준 1루피=15.6원)에서 20만 루피(약 312만원)의 벌금형에 처해질 수 있고 저작권법의 유효기간은 서적의 경우 저자 사후(死後) 60년까지이며 그 밖에 작품에 대해서는 첫 번째 출판(혹은 출시) 이후 60년까지.

저작권 등록은 뉴델리에 위치한 인도 저작권청(Copyright Office in New Delhi Registration)에서 신청할 수 있으며 등록비용은 무료. 저작권 등록이 의무사항은 아니나 저작권 침해 발생하였을 때 법적 권리 주장 및 저작권 보호에 큰 도움이 된다는 점을 고려하여 저작권 등록을 하는 것이 좋음.

2023년 1월 19일, 인도 특허청(Indian Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks, CGPDTM)은 스타트업 지식 재산 보호 촉진계획(Start-Ups Intellectual Property Protection, SIPP)1)의 연장선으로 스타트업 기업들의 IP를 보호하고자 ‘IP Mitra’를 도입함

SIPP는 스타트업의 독창적인 발명품에 대한 지식 재산권을 확보하여 혁신적이고 창의적인 발명을 장려하고자 추진되었으며, 초기 대비 효과 증진을 위해 실시 기간이 3년 더 연장됨

인도 특허청(CGPDTM)은 IP 전문가의 도움 없이 스타트업 기업들이 원하는 결과를 달성할 수 없다고 판단하였고, SIPP의 연장선에서 다양한 방식으로 기업들을 돕고자 ‘IP Mitra’를 도입하게 됨

기존 SIPP 체계에서는 특허 출원 시 스타트업 기업은 자사를 대신할 퍼실리테이터(facilitators, 중재자)를 정해 특허 명세서를 작성하게 하고 그에 따른 수임료는 인도 정부가, 법정 수수료는 기업이 부담함

IP Mitra는 기존 퍼실리테이터와 같이 출원 절차에 있어 관련 업무를 수행하지만, 나아가 IP 전문가로서 기업들의 IP 포트폴리오를 확장시키고, 법률 자문을 제공하여 기타 이해관계자들을 지원하고자 함

CGPDTM은 IP Mitra의 도입으로 스타트업 기업이 혁신적인 기술을 발명하는 데 동력을 제공해 인도의 경제 성장을 앞당길 수 있을 것으로 기대함. 이에 따라 전자출원 포털(e-filing portals) 내에 IP Mitra가 적격자로서 특허, 디자인, 상표 등의 지식 재산권 출원을 신청할 수 있는 자격과 권리를 명시하고 있음

- 2021년 6월 21일, 인도 소비자부(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)는 ‘소비자보호법(전자상거래) 규칙 2020 개정안(amendments to the Consumer Protection(E-commerce) Rules, 2020)’을 고시함

- 인도 정부는 전자상거래에서 불공정 거래행위를 방지하기 위한 ‘소비자보호법(전자상거래) 규칙 2020’을 2020년 7월 23일 발표하였으나, 동 규칙의 고시 이후에 오히려 인도의 전자상거래 생태계에 만연한 불공정한 관행이 부각되었으며, 이에 불만을 갖는 많은 소비자·판매자·협회 등이 인도 정부에 해당 규정의 개정을 촉구함

- ‘소비자보호법(전자상거래) 규칙 2020’ 개정안은 전자상거래 플랫폼의 투명성을 높이고, 불공정거래 관행을 방지하기 위한 규제 체계를 더욱 강화하고자 함

- 전자상거래 플랫폼에 준법 책임자, 법 집행 기관과의 연락 담당자 및 소비자 고충처리 전담자를 지정하고 분쟁 등에 상시 대응할 수 있게 함

- 소비자의 구매 의도를 왜곡시켜 잘못된 상품이나 구매를 유도하는 정보를 고의로 제공하는 전자상거래 기업을 허위 판매(mis-selling) 기업으로 정의하고, 전자상거래 기업들의 이러한 행위를 금지함

- 수입품의 경우 수입 판매자 정보·원산지 표기 등 정보를 제공하게 함

- 이외에도 불공정한 거래 행위(기만 광고, 끼워팔기, 거래강제 등)를 규제하는 조항이 포함되어 있음

- 2018년 12월 12일, 인도 특허청 산업 정책 및 증진과(the Department of Industrial Policy and Promotion)는 특허 허여의 신속성과 용이성을 향상하기 위해 개정초안을 작성하여 발표함

- 이번 개정안에서 중심적으로 다룬 부분은 ‘우선심사’ 관련 조항의 수정임

- 현 특허법에 따르면 PCT에 따른 조사 기관으로 인도 특허청을 지정한 스타트업 기업과 출원인만이 우선심사를 신청할 수 있으나, 개정안에 따르면 소기업인 경우에도 우선심사 신청이 가능하게 됨

- 소기업이란 설비 투자 수준에 따라 그 여부를 판단하고 있으며, 서비스 기업의 경우 695,000달러 (한화 약 7억 8천 원) 이하, 제조 기업의 경우 1,390,000달러 (한화 약 15억 6천 원) 이하의 경우에 소기업으로 인정됨

- 외국 기업은 자사가 소기업에 해당함을 증명하기 위하여 제출하는 문서의 경우 제출 문서 종류에 있어 제한을 받지 않음

- 최소 1인 이상의 여성 출원인, 외국인 출원인 그리고 인도 국가 프로젝트를 수행하는 개인 출원인의 경우 우선심사를 신청할 수 있는 자격이 부여됨

- 심사 중인 특허에 대하여 제3자가 이의신청을 제기할 수 있으며 출원인과 제3자가 합의에 이르지 못하는 경우 2~3인으로 구성된 위원회가 해당 이의신청에 관하여 판단하게 됨

- 2023년 4월 17일, 세계무역기구(WTO)는 인도가 유럽연합(EU), 대만 등에 수출한 IT 제품 분야 중 일부에 대하여 높은 수입 관세를 부과한 것은 부당하다고 판정하였음을 발표함

- 인도는 글로벌 제조업체의 인도 투자를 장려하고 인도의 수입품 의존도를 낮추기 위해 통신 제품에 대해 높은 수입 관세(20%)를 부과하기 시작함

- WTO 패널은 휴대폰을 포함한 통신 제품(스위치, 라우터, 기지국, 안테나 등)에 수입 관세를 부과하기로 한 인도의 결정이 EU, 일본, 대만과의 분쟁에서 글로벌 무역 시스템에 따른 의무를 위반하였음을 밝힘

- 인도는 “이번 분쟁에서 언급된 여러 제품은 ITA 체결 당시 존재하지 않았음을 언급하며, 예시로 1997년에는 스마트폰이 존재하지 않기 때문에 이에 대하여 대답할 필요가 없다.”고 반론함

- WTO의 패널에 따르면 “인도가 특정 상품에 대해 당초 합의한 것보다 더 높은 관세를 부과하고 있으며, 무조건 무관세여야 할 상품에 대해 관세와 관련된 조건을 부과하고 있다.”고 언급함

|

• 인도는 특허사무국, 상표사무국, 지리적 표시 등록사무국에서 각각의 권리를 관리하며, 상위기관인 특허상표청(CGPDTMㆍOffice of the Controller General of Patents Designs andTrademarks)이 이를 통괄함.

• 특허사무국(India Patent Office)은 특허ㆍ디자인에 대한 출원ㆍ등록을 담당하며, 전국에 4개지부(Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai)가 있음. Head Office는 Kolkata에 있음. • 특허사무국은 홈페이지를 운영하여 특허법 및 수수료 등 정보를 제공하므로, 특허 출원ㆍ등록에 관한 정보는 특허사무국 홈페이지를 이용하는 것이 간편함. • 인도는 영토가 매우 넓은 국가이므로 진출할 지역과 가장 가까운 특허상표청을 이용하는 것이 중요함. • 인도는 특허보다 상표 출원이 훨씬 많이 이루어지며, 인도 진출 시 브랜드 가치가 중요한상품일 경우 복제품에 제재를 가하기 위해 상표법상 조치를 취하는 것이 필요함. • 상표사무국은 홈페이지를 통해 상표 출원 및 관련 정보를 제공하며, 전국에 5개 지부(Mumbai, Kolkata, New Delhi, Chennai, Ahmedabad)가 있음. • 우리나라와 달리 지리적 표시를 별도의 규정을 두고 별도의 관리 기관인 지리적 표시 등록사무국(India Geographical Indication Registry)이 관할하고 있음. • 지식재산권 관련 소송은 별도로 관할하지 않고, 일반 사법 체계를 따름. 인도는 연방과 28개의 주, 7개의 연방자치령으로 이뤄져 있으며, 모든 지역이 하나의 사법체계를 따름. 대법원(Supreme Court of India), 고등법원(High Court), 지방법원(Lower Court)으로 구성된 3심제로운영 됨. • 인도는 세계지식재산권기구(WIPOㆍWorld Intellectual Property Organization) 회원국이며, 인도가 가입한 국제 협약은 다음의 3개임. 비엔나협정(표장의 도형요소 국제분류 제정), 니스협정(표장등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류 제정), 로카르노협정(디자인의 국제분류제정) • 인도는 세계 인구의 1/7이 거주하는 거대 시장을 보유한 신흥 경제국가로서 다양한 다국적기업들이 인도 시장에 진출하는 추세임. 이에 따라 지식재산권 관련 분쟁 사례가 늘고 점차지식재산권 보호 제도를 신설ㆍ개정ㆍ강화하고 있음. • 소비자보호법(전자상거래) 규칙 2020 개정안을 통해 전자상거래 플랫폼의 투명성을 높이고불공정거래 관행을 방지하기 위한 규제 체계를 강화하고자 함. 전자상거래 플랫폼에 준법책임자, 법 집행 기관과 연락 담당자, 소비자 고충처리 전담자를 지정하고 분쟁에 상시 대응할 수 있게 함. 불공정한 거래행위(기만광고, 끼워팔기, 거래강제 등)를 규제하는 조항이 있음. • 최소 1인 이상의 여성 출원인, 외국인 출원인 그리고 인도 국가 프로젝트를 수행하는 개인출원인의 경우 우선심사를 신청할 수 있는 자격이 부여됨. |

| [표 3] 한국특허법과 인도특허법 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 한국 | 인도 | ||

| 가명 세서 | 국내 우선권 제도와 유사 | 가명 세서 작성 후 12개월 내 완전 명세서 작성 가능 가명 세서에 개시된 발명에 대해서는 가명 세서의 출원일에 출원한 것으로 인정 | |

| 청구 범위 기재 | 명세서의 상세한 설명만 기재하여 출원하고 청구 범위를 기재하지 않더라도 출원 가능, 후에 출원이 공개되기 전까지만 청구 범위 기재를 추가하면 요건 충족됨 | 출원 시 1 또는 2 이상의 청구항을 반드시 성해야 함 | |

| 작성 언어 | 명세서 등을 작성함에 있어서는 한국어로 기재하여야 하며 PCT 등에 있어서도 한국어 번역문이 필요 | 명세서 작성에 있어서 인도 언어인 힌두어 또는 영어로 작성하는 것이 가능 | |

| 실용신안 제도 | 물품의 형상, 구조, 조합에 대해서 10년간의 보호를 인정해 주는 제도로서 특허보다 진보성 판단 기준이 완화되어 있음 | 규정 X | |

| 심사 청구 시기 | 심사 청구는 출원인뿐만 아니라 누구든지 가능 3년 내에 심사 청구를 하여 실질 심사를 하여 등록이 가능함 | 심사 청구를 함에 있어서는 출원인 또는 해당 출원의 이해관계인만 가능 우선 일로부터 48개월 심사 청구가 있는 경우에 한해서 실질 심사를 함 |

|

| 추가 특허 | 규정 X | 추가 특허제도가 존재, 특허의 관리 및 진보성 등에 의해서 출원이 거절되지 않고 주발명과 같이 보호됨 | |

| 이의 신청 | 이의 신청이라는 제도는 없어지고 무효심판 제도로 통합되어 등록 공고 후 3개월 동안 이해관계인 또는 심사관은 무효 심판을 제기할 수 있음 특허 취소 신청이 신설되어 특허 설정 일로부터 등록 공고 후 6개월 동안 누구든지 특허 취소 신청을 할 수 있음 |

원 공개 후 특허 허여 전에는 누구든지 이의 신청 가능 특허 허여 후 1년 이내에는 이해관계인에 한해서 이의 신청 가능 |

|

| 우선심사제도의 유무 |

있음(48의 6) | 있음. 실체 심사를 청구한 경우만 가능하나 출원공개 후 제3자 실시를 이유로 하는 경우를 제외하고는 출원공개 후의 신청으로 제한되지 않음. |

|

| BM 특허 S/W 특허 | 일정 요건에 따라 인정 | S/W는 일정 요건 하에 인정 BM특허는 불가능 | |

| [표 4] 한국 디자인보호법과 인도 디자인보호법 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 한국 | 인도 | ||

| 보호의 대상 | 글자체 디자인 포함 | X | |

| 신규성 상실의 예외 | 일반적인 공지 행위 | 중앙 정부 인정 산업과 관련된 박람회에서 공개 시 인정 | |

| 무심사 제도 | 무심사(디자인 일부 심사) 제도 존재(일부 물품에 한해서) | X | |

| 확대된 선출원 주의 | 제 33조 3항에서 출원 디자인의 일부분에 대하여 후 출원 등록 배제효 인정 | X | |

| 보호 기간 | 디자인권 설정등록이 있는 날부터 출원 후 20년이며, 다만, 관련 디자인권의 경우 기본 디자인권의 존속기간 만료일까지 | 디자인권 설정 등록일로부터 10년간 보호 가능, 단 5년의 기간 동안 연장 가능 | |

| 기타 제도 | 관련 디자인제도(구, 유사디자인제도), 비밀디자인제도, 부분 디자인 제도, 권리범위 확인 심판, 정당 권리자 출원 제도, 분할 출원 제도, 재심사 청구 제도, 우선심사청구제도, 이용 저촉 관계 규정 | X | |

| [표 5]한국 상표법과 인도 상표법 비교 | |||

|---|---|---|---|

| 한국 | 인도 | ||

| 보호의 대상 | 색채 상표, 홀로그램 상표, 동작 상표, 입체 상표, 소리 및 냄새 상표 | 상표의 부분 등록, 연속 상표, 상품의 외관 등 | |

| 인물 관련 거절 이유 | 저명한 고인(34조 1항 2호) 저명한 살아있는 사람 (34조 1항 6호) | 생존인 및 출원일 전 20년 내 사망한 자에 대해서만 가능 | |

| 선의의 경합 상표 | 등록 불가 | 일정한 경우 심사관의 허락을 얻어 등록 가능 | |

| 유사 상표 이전 | 유사 상표 유사 상품 이전에 의해 혼동 시 취소 | 유사 상표 유사 상품 이전에 의해 혼동 시 이전 무효 | |

| 영업권 이전 | 업무 표장 제외하고 업무와 같이 이전할 필요 없음 | 상표권 이전시 영업권과 같이 이전하여야 하며 그렇지 않으면 신고하여 재 공고 필요 | |

| 이의신청기간 | 출원 공고 후 2개월 | 출원 공고 후 3개월 | |

| 존속기간 | 등록일로부터 10년 갱신 가능 | 등록일로부터 10년 갱신 가능 | |

| 불사용 심판 적용 요건 | 취소심판청구일 전 계속하여 3년 불사용 | 등록 후 5년 후 청구 가능 신청일로부터 소급하여 3개월 연속 불사용 | |

인도에는 가명 세서를 제출하는 것이 가능함. 인도 특허법 제9조에는 가명 세서에 관한 규정을 두고 있으며 가명 세서를 첨부했을 때는 완전 명세서를 출원일로부터 12개월 이내에 제출하면 가명 세서에서 개시된 발명에 대해서는 가명 세서의 출원일을 우선 일로 인정해 주는 것임.

다만 이 규정은 우리나라의 청구범위 제출 유예 제도 및 국내 우선권제도와 유사한 면이 있음. 우리나라의 청구범위 제출 유예 제도는 특허 출원 시 청구범위를 제출하지 않고 특허 출원할 수 있는 제도이고, 국내 우선권 제도는 국내 출원 후 1년 이내에 국내 우선권 주장을 하면서 새로운 출원을 하면 우선권 주장의 기초가 된 출원에 기재된 발명에 대해서 그 출원일을 우선일로 보아주는 것인바 인도의 가명세서 제도와 유사한 점을 가짐.

실제로 우리나라에서는 출원을 함에 있어서 국내 우선권 제도를 많이 이용함. 발명이 지속적으로 개량되고 발명의 최종 단계를 기다렸다가 출원하는 것이 사실상 어려워 이미 한 발명에 대해서 먼저 출원을 하고 그 후에 개량 또는 변경된 발명을 국내 우선권 주장을 통해서 출원.

이렇게 국내 우선권 주장을 하게 되면 이전 출원에 대해서는 이전 출원일로 보호될 수 있는 이점이 있기 때문에 많이 이용함.

인도 진출에 있어서 이와 같은 가명 세서 제도를 이용한다면 우리나라의 국내 우선권과 같은 효과를 가지고 발명에 대한 보호를 받을 수 있기 때문에 인도 진출에 있어서 이를 고려해 보는 것도 필요함.

선언서와 관련해서 우리나라에는 이와 같은 규정을 두고 있지 않음. 그러나 인도에서는 자국 내 심사의 편의 및 산업 보호를 위한 일환으로 특허법 제8조에서 인도 이외의 다른 나라에 동일 또는 실질적으로 동일한 발명에 대해 단독으로 또는 다른 여러 명과 공동으로 특허 출원을 하는 경우에 있어서 일정 기간 내에 해당 출원의 상세 사항을 기재한 진술서 및 장관의 요구 있는 경우에는 그 경과에 대한 상세사항을 보고하여야 하며 이를 소홀히 하거나 허위로 하는 경우에는 후에 특허권이 취소될 수 있는 것으로 규정함.

이는 우리나라와는 다른 규정으로서 이와 같은 규정에 대해서 인도 외의 나라에 대한 정보를 소홀히 제공하거나 허위로 제공하여 특허 출원 및 특허권에 있어서 불측의 손해를 보는 것을 막을 필요가 있는바 인도에 진출하여 특허 출원함에 있어서 특히 주의하여야 할 부분임.

인도 및 우리나라 모두 선출원 주의를 취하고 있으며 먼저 출원을 한 발명에 대하여 특허를 허여하여 주고 있고 우선권 주장 등에 의해서 우선 일이 빠른 발명에 대해서 등록을 인정. 다만 인도에서는 동일자 출원에 대해 우리나라처럼 협의하는 제도를 두고 있지 않음.

인도에서는 우리나라와는 다른 규정으로서 사전 허가 없이 거주자의 해외 특허 출원을 금지하는 규정을 가짐. 이는 미국의 특허법과 유사한 규정으로서 자국 내 산업을 보호하고 산업 발전을 위한 특허권에 대해 확보를 위한 규정으로서 인도에 거주하는 사람은 특허상표청 장관 허가서의 권한 이외에는 인도 국외에 특허 출원을 하거나 시켜서는 안 되는 것으로 규정함.

그러나 동일 발명에 대한 특허 출원이 인도 국외로 한 출원일보다 6주 이상 전에 인도에 출원된 경우 및 인도 출원에 관해서 비밀 유지 지시가 없는 경우에 한해서 해외 출원이 가능한 것으로 규정함으로써 인도 자국 내 출원 후에 외국 출원을 할 것을 요구하고 있는바 본 규정에 대한 주의가 필요함.

다만 이 규정은 인도에 거주하는 경우에 적용되며, 인도에 출원한 후 6주 후 에는 해외 특허 출원이 가능하여, 이 두 조건을 숙지하여 본 규정에 의해 불측의 손해를 막아야 함. 또한 인도에 진출하는 기업에 있어서 주로 인도 현지에 기업의 자사가 있으며 이를 기준으로 판단하는 경우라면 위와 같은 규정이 적용되기 쉬워 인도에 특허 출원함에 있어서는 주의를 필요함.

특허란 어떠한 새롭고 진보적이며, 유용한 기기, 물질, 방법, 과정 등에 의해 권리를 부여하는 것임. 특허는 독점 배타적인 권리를 부여하게 되며 이는 법적으로 구속력이 있음.

인도에서 특허권을 취득하게 되면, 출원일로부터 20년간 특허권자의 허락 없이 인도에서 특허발명을 실시하는 자의 사용을 금지 시킬 수 있고 그에 따른 법적 조치를 취할 수 있으며 타인에게 실시할 수 있는 권원을 부여할 수도 있음.

그러나 특허를 받는 것이 항상 최선의 선택은 아니며 이를 영업 비밀이나 노하우로 관리할 수도 있음. 왜냐면 특허제도는 신규 한 발명의 공개의 대가로 독점권이 주어지는 것이므로 발명을 공개해야 하기 때문임 발명을 공개할 경우 발명을 도용할 수도 있고 약간의 개량을 통해 타인이 특허권을 받을 수도 있음.

이러한 타인의 특허권 발생을 방지하기 위해서는 자신의 발명을 공개하여 특허권 발생을 저지 할 수도 있음. 또한 특허를 유지하기 위해서는 일정 금액의 수수료를 납부해야 하고 이를 유지 관리하는데 시간이 소요되며 제3자가 자신의 특허를 침해하는지 여부에 대한 검토 및 감시가 필요함.

따라서 자신의 발명을 특허권으로 보호하는 것이 적절한 지는 상황에 맞게 유동적으로 대처해야 함.

인도 특허법에서는 발명의 정의에 대해서 ‘진보성이 있으며 산업상 이용 가능한 신규의 물품 또는 방법에 대해서 특허를 허여할 수 있다.’고 규정하여 발명의 정의로서 특허 요건에 대해서 직접적으로 언급함. 인도 특허법 제3조에서는 발명이 아닌 것을 열거하고 있음.

|

(a) 사소한 발명 또는 확립된 자연법칙에 분명하게 반하는 사항을 클레임 하는 발명

(b) 주요하거나 의도된 용도 또는 상업적 실시가 공서양속에 반하거나 또는 사람, 동물, 식물의 생명 혹은 건강, 환경에 심각한 손상을 일으키는 발명 (c) 과학적 원리의 단순한 발견, 추상적 이론의 수식화 또는 자연에 존재하는 생물 혹은 비생물 물질의 발견 (d) 기존 물질의 알려진 효능이 향상 되지 않은 기존 물질의 어떠한 신규 형태의 단순한 발견, 기존 물질의 신규 한 특성 혹은 신규 용도의 단순한 발견 새로운 물건을 만들어 내거나 적어도 하나의 새로운 반응물을 사용하지 않는 기존의 방법, 기계, 혹은 장치의 단순한 용도의 단순한 발견. (e) 물질을 구성하는 성분의 성질들에 대한 집합에 지나지 않는 혼합에 의해서 얻을 수 있는 물질 , 또는 해당 물질을 제조하는 방법 (f) 기존 장치의 단순한 배치 혹은 재배치 또는 복제이며, 이것을 구성하는 각 장치가 기존의 방법에 따라 서로 독립해 기능하는 것 (g) 농업 또는 원예에 대한 방법 (h) 사람의 내과적, 외과적, 치료적, 예방적, 진단적, 요법적 혹은 그 외의 치료 방법, 또는 동물의 유사한 치료 방법이며 동물들을 질병으로부터 롭게 하거나 또는 그러한 경제적 가치 혹은 그러한 제품의 경제적 가치를 증진 시키는 것 (i) 미생물 이외의 식물 및 동물의 전부 또는 그러한 일부. 이것에는 종자, 변종 및 종 그리고 식물 및 동물의 생산, 번식을 위한 본질적으로 생물학 방법을 포함 (j) 수학적 혹은 영업의 방법, 또는 컴퓨터 프로그램 그 자체 혹은 알고리즘 (k) 문학, 연극, 음악 혹은 예술 작품, 또는 다른 어떠한 심미적 창작물. 이것에는 영화 작품 및 텔레비전 제작품을 포함 (l) 정신적 행위를 수행하기 위한 단순한 계획, 규칙, 혹은 방법, 또는 게임을 하는 방법 (m) 정보의 제시 (n) 집적회로의 회로 배치 (o) 사실상 전통 지식인 발명 또는 전통적으로 알려진 부품의 기존 특성의 집합 혹은 복제인 발명 특히 컴퓨터 프로그램 그 자체만의 발명이라든지 BM(영업 방법)발명 등은 특허로서 보호받기 어려우며, 집적 회로의 회로 배치는 다른 법에서 보호를 받고 있어 특허로 보호하지 않음. |

① 산업상 이용 가능성

특허권의 일반적인 목적은 발명을 이용하여 산업 발전에 이바지하기 위함. 특허법 역시 발명은 산업 가능성이 있는 물품 또는 방법에 대해서만 특허권을 허여할 수 있다고 하여 산업 가능성을 특허권의 요건으로 봄.

이에 대해서 인도 특허법에서는 제2조 제1항 (ac)에서 ‘산업상 이용 가능성 이란 발명이 산업에서 제조 또는 사용할 수 있는 것을 말한다.’고 규정하여 산업에서 이용할 수 있는 발명을 의미. 여기서 말하는 산업의 개념에 대해서는 우리나라와 마찬가지로 수공업 등과 같은 여러 산업 분야를 모두 포함하는 광의의 개념으로 볼 수 있음.

이는 국제적인 추세 속에서 각 나라에서 세계적으로 보호 대상이 되는 것에 대해서 조약 및 기타 규정을 바탕으로 서로 비슷한 조건하에 특허를 허여하여 주기 때문임 과거 인도는 2005년 이전에 “물질 특허”에 대해서 특허권을 허여하여 주지 않는 등 특허의 대상으로서 제한을 두었으나 국제적 추세 속에서 이와 같은 규정을 삭제하여 산업상 이용 가능성이 있는 발명에 물질 발명도 특허를 허여하여 줌. 실질적으로 산업상 이용 가능성의 요건은 발명의 대상이 되지 않는 것에 대한 거절 이유로서 사용될 여지가 있음.

② 신규성

(가) 신규성의 정의

신규성은 일반 특허 요건으로서 전 세계 각국의 특허법에서 모두 요구하고 있는 특허를 받기 위한 가장 기본적인 요건. 이는 특허의 목적인 ‘발명을 공개한 대가로 주어지는 독점 배타권’에 부합하기 위한 요건으로서 신규 한 발명에 대해서만 특허권을 인정해 주는 것임.

인도 특허법 역시 신규성에 대해서 제2조 제1항 (1)에서 ‘신규 한 발명이란 완전한 명세서에 의한 특허 출원일 전에 어떠한 서류의 공개에 의해 예측되지 않았거나 인도 또는 세계의 다른 나라에 있어 사용되지 않은, 즉 주제가 공용의 범위에 있지 않거나 기술 수준의 일부를 구성하고 있지 않은 어떠한 발명 또는 기술을 말한다.’라고 규정하여 신규 한 물건 또는 발명에 대해서만 특허권을 허여. 인도 특허권의 신규성에 대해서 살펴보면 인도의 경우 신규성과 관련해서 인도 자국 내뿐만 아니라 세계주의로서 전세계에서 공개된 문헌 또는 서류를 바탕으로 신규성을 판단함.

(나) 신규성의 판단 방법 및 기준

신규성을 판단함에 있어서는 인도 역시 출원일을 기준으로 하여 신규성을 판단하게 되며 우선권 주장이 있는 경우 그 기초 출원일을 우선일로 하고, 우선일을 기준으로 신규성이 있는지 여부를 판단함.

판단 방법에 있어서는 인도 역시 특허권의 권리범위는 청구항에 의해서 정해지기 때문에 출원된 명세서에 기재된 청구항을 기준으로 청구항이 이전에 공개된 출원, 문헌 또는 인쇄물과 같은 공개 문헌에 기재로부터 예측되는지 여부를 기준으로 판단하게 되는 것으로써 공중이 이용할 수 있게 제공된 모든 사항을 포함하는 것으로 나아가 여기서는 인도 자국 내 비밀리에 실시되고 있다고 하더라도 상업적 규모로서 실시되고 있는 경우라면 이와 같은 자료가 될 수 있음.

또한 신규성을 판단함에 있어서 공개된 자료의 일부로서 구성 전부가 포함되어야 하며 발명은 전체로서 인정되는 것으로써 일부에 대한 공개가 되었더라도 발명 전체로 보아 공개되지 않은 경우라면 신규성 상실이 되지 않는 것으로 규정함.

(다) 신규성 상실의 예외

신규성을 상실한 발명에 대해서는 특허권을 허여할 수 없음. 그러나 위의 규정을 형식적으로 적용하게 되면 자신이 한 발명에 대해서 발명 후에 출원하지 않고 먼저 공개한 경우에 자신의 공개에 의해 자신의 특허출원이 신규성을 이유로 거절되는 불합리한 점이 생길 수 있음.

이를 막기 위하여 출원인 본인의 의사에 의한 공개행위는 일정 요건 하에 출원하면 공개가 없는 것으로 보는 신규성 상실의 예외규정이 존재. 또한 정당 권리자가 아닌 타인의 무단 공개에 의해서 출원이 상실된 경우라면 정당한 권리자에게 불합리함이 있기 때문에 해당 공지 행위는 출원 요건을 판단함에 있어 공개가 없는 것으로 봄.물론 공지되지 않은 것으로 보는 것이므로 진보성 판단에 있어서도 불이익을 받지 않음.

③ 진보성

(가) 진보성의 의미

진보성은 출원된 특허가 공지 등이 된 발명으로부터 누구나 쉽게 창작할 수 있는 발명이라면 특허를 허여할 수 없다는 특허제도의 근간이 되는 요건.

이는 발명을 대중에 공개하더라도 전혀 진보되지 않은 발명을 공개한다면 그에게 독점 배타권을 줄 수 없다는 것임. 즉 특허는 공지 등이 된 발명을 보고 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 쉽게 생각할 수 있는 것이 아닌 경우로서 노력과 시간을 투자하여 쉽게 생각하기 어려운 것에 대해서만 특허로서 권리를 허여.

인도 특허법 제2조 제1항 (ja)에서는‘진보성이란 현존의 지식과 비교해 기술적 진보를 포함하거나 경제적 의의를 가지거나 또는 둘 모두를 가지는 발명이고, 그 발명이 당업자에게 있어서 자명하지 않은 발명을 말한다.’고 규정하고 있어 진보성이 있는 발명에 대해서만 특허를 받을 수 있는 것으로 보고 있음.

(나) 진보성 판단 방법

진보성 판단은 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지 등이 된 발명으로서 용이하게 발명할 수 있는지 여부를 기준으로 함.

특허 요건 중 산업상 이용 가능성 및 신규성은 갖추기 쉬운 요건일 수 있으나 진보성 요건은 실제적으로 특허를 허여함에 있어 가장 중요한 판단 대상이 되는 요건이고 실무적으로 가장 많은 거절이유, 무효사유가 되는 요건으로 특허의 본질과 관련된 문제.

인도 역시 Inventive Step에 대해서 특허성 여부에 대한 인정에 있어서 당업자를 기준으로 구성에 곤란성 등이 있는지를 판단하여 우리나라와 비슷.

④ 특허를 받을 수 없는 발명

특허를 받을 수 없는 발명은 공공의 이익, 공서양속, 국민의 건강 및 자국 내 산업 보호 등의 여러이유로서 특허를 받을 수 있는 발명의 대상으로 보지 않고 공중의 자유롭게 이용할 수 있도록 한 것임.

이에 대해서 인도 역시 특허법 제3조 및 제4조에서 특허를 받을 수 없는 발명에 대해서 규정함. 더 자세히 살펴보면 제3조에서는 ‘발명이 아닌 것’으로 여러 가지 예시를 나열하고 있고 제4조에서는 원자력과 관련된 발명은 특허를 받지 못하는 것으로 규정함.

인도는 특허를 받을 수 없는 발명에 대해서 여러 번의 개정이 있었음. 과거 인도는 자국 내 산업 발전 및 국민의 건강 등을 이유로 발명의 대상에 대해서 좁은 범위만을 인정하여 국제적 추세에 부합하지 않았음.

그러나 여러 번의 개정을 통하여 수학적 또는 영업적 방법, 컴퓨터 프로그램 자체 또는 알고리즘, 집적 회로의 배치 설계 등 특허 허여 대상으로 보지 않는 것을 열거하며 그 범위를 좁히고 있음. 2005년 화학 의약과 같은 ‘물질 발명’도 특허법 제5조의 삭제로 특허를 받을 수 있는 것으로 개정.

그러나 인도 특허법 제4조는 원자력과 관련된 발명은 여전히 발명의 대상으로 보지 않고 있는 것으로 보며 다른 나라와 비교해서 아직은 좀 더 제한적인 태도를 취함.

특허 출원은 요식행위로써 서면으로 출원서를 특허상표청에 제출해야 하며 이로써 출원 절차가 시작. 출원하고자 하는 자는 직접 또는 임의 대리인인 변리사로 하여금 출원 업무를 수행하게 할 수 있으며 인터넷 통신의 발전으로 전자 출원도 간편하게 가능함.

출원 과정에서 권리화하고자 하는 발명을 기재한 명세서, 청구범위, 도면 등을 제출하게 되며 제출한 서류를 바탕으로 심사관은 심사를 하고, 출원 공개가 되며 이의신청을 받음.

산업 발전에 이바지하고자 하는 법 목적상 일정 요건을 갖춘 발명만을 등록시켜주기 때문에 권리화하기 위해서는 특허요건을 만족해야 하며 불비될 경우에는 보정, 분할 출원 등의 기회를 주며 조약에 따른 우선권 주장과 같은 출원인 이익 제도를 두어 출원인의 편의를 도모.

다른 나라와 다를 바 없이 인도는 선출원 주의를 취하기 때문에 인도에서 발명을 보호받고자 하는 경우라면 먼저 출원을 하여 자신의 권리를 확보하는 것이 중요함. 이하 특허 출원을 할 수 있는 자 및 특허 출원에 필요한 서류와 같은 출원 절차에 대해서 살펴봄.

인도 특허법 제6조에서는 특허 출원을 할 수 있는 자에 대해서 규정함. 우리나라 역시 특허출원을 할 수 있는 자에 대해서 규정하고 있으며 그 내용이 인도와 크게 차이 나지 않음.

인도 특허법 제6조에서 진정한 발명을 한 자 또는 이로부터 발명을 승계한 자, 발명자가 사망하여 상속에 의해서 출원인이 된 자, 외국인의 경우에는 상호주의에 의해서 상대 국가에서 특허를 허여 받을 수 있도록 인정해 주는 국가에 대해서 특허를 받을 수 있는 것으로 규정함. 또한 진정 발명자가 아닌 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 경우에 있어서는 출원과 함께 또는 출원 후 6개월 내에 출원권에 대한 증거를 제출하도록 규정함.

(인도 특허 규칙 제10조) 인도 및 우리나라는 상호주의에 의해서 각국의 국민에게 상대 국가에서 출원할 수 있는 권리를 상호 인정하여 주기 때문에 우리나라 기업 역시 인도에서 출원할 수 있는 권리를 가지게 됨.

특허 출원을 하기에 앞서 특허 요건인 신규성 및 진보성 요건에 출원 발명이 충족하는지 여부를 살피기 위해 선행 기술을 조사하게 되며 이는 보통 관련 특허를 검색하여 이로부터 진보성이 있는지 여부를 판단하는 것이 일반적.

인도는 인도 특허상표청(http://ipindiaservices.gov.in/publicsearch)

에서 특허 검색 엔진을 제공하는데 웹사이트에서 등록된 특허 또는 공개된 특허를 본인이 희망하는 조건에 맞게 검색할 수 있음.

특허 출원을 위한 출원 서류로서 특허 출원서, 명세서, 청구항, 도면(필요한 경우), 요약서 및 선언서를 작성해서 특허상표청에 제출하여야 하고 수수료를 납부하여야 함. 도면은 필요하지 않은 경우 첨부하지 않을 수 있으나 기타 서류는 특허 출원 시 구비하여야 하는 서류로서 이를 구비하지 않을 경우 심사관은 특허법 제12조에 의해서 출원에 대한 거절 이유를 통지하거나 보정을 명할 수 있음.

Bibliography는 서지적 사항으로 출원서, 선언서 및 기타 작성해야 하는 서류를 의미하고 Description은 권리 보호에 대한 기재 및 기술에 대한 기재가 있는 부분으로서 실질적으로 보호받고자 하는 부분이 기재된 곳. 마지막으로 Drawing/Workable Example 은 도면에 관한 것으로써 필요하지 않은 경우 작성하지 않아도 되나 실무상으로는 작성하는 경우가 많음.

① 출원서

출원서는 출원에 대한 표지로서 출원인, 발명자, 발명의 명칭, 대리인을 기재하고 우선권 주장이 있는 경우 우선권에 대한 정보 기재 및 우선권 서류와 선언서 및 특허 등록부를 첨부하여야 함.

출원서는 위와 같은 사항을 기재하여야 하며 출원서 작성 언어와 관련해서는 인도의 언어인 힌두어나 영어로 작성하여야 함. 출원서에는 출원인 및 발명자의 기재 역시 필요하며 대리인에 의한 등록이라면 대리인에 대한 기재도 하여야 함. 또한 출원서에는 발명의 명칭을 기재하여야 하는데 발명의 명칭은 15단어 이내로 발명의 특징으로서 발명과 관련된 주제를 충분히 표현할 수 있도록 기재하여야 함.

② 요약서

요약서는 발명에 대한 요약을 나타내는 것으로써 출원 시 요약서를 포함하여 출원하여야 함.

요약서는 기술 특징을 담은 간략한 서면으로 특허 검색 및 특허 공개 공보 기재에 있어서 요약서의 내용이 공개되는 바 선행 기술 검색에 이용되기도 함. 요약서 기재와 관련해서는 발명의 명칭으로 시작하여 명세서 사항에 대한 간결한 개요를 기재하여야 하며 보통 150단어 내로 기재하는 것이 일반적.

③ 도면

도면은 필요한 경우에만 제출할 수 있음. 그러나 물건 발명은 주로 도면을 포함하여 출원하는 경우가 일반적. 도면 작성 시 주의해야 할 사항은 도면은 원칙적으로 도면상에 설명 사항을 기재할 수 없는 것으로 봄.

다만 Flow Chart는 흐름에 대한 설명 자체가 도면이기 때문에 이와 같은 경우에는 설명 사항이 기재될 수 있는 예외로 봄. 또한 도면이 아닌 물품의 모형이나 견본에 있어서는 심사관이 요구하는 경우에 제출이 가능하며 심사관이 요구하지 않는 상태에서는 제출할 수 없음.

④ 선언서

인도 특허법 제8조에서는 ‘인도에 출원한 발명과 동일한 발명을 외국에 출원하고 있는 경우는 출원일로부터 6개월 이내에 해당 출원의 상세 사항을 기재한 진술서 및 이에 대한 선언서를 작성하여 제출하여야 함.

또한 장관의 요구가 있다면 진행 사항을 보고해야 한다.’고 규정하고 있어 필요한 경우에 선언서를 제출하여야 하며 심사관이 요구하는 경우에는 자신이 알고 있는 사항 범위 내에서 진행 사항에 대한 보고 의무가 있음.

이는 우리나라에는 없는 규정으로서 동일 발명의 경우에 다른 국가의 출원에 대해서 심사관이 검토하여 볼 수 있도록 하기 위한 것으로써 외국 출원이 있는 경우에는 출원 시 이와 같은 선언서를 포함하여 출원하여야 함.

⑤ 명세서

명세서는 특허 출원에 있어서 가장 중요한 부분. 특허 출원인에게 있어서 자신의 권리범위를 정해주고 자신의 권리를 등록시켜주길 요구하는 권리 요구서의 역할을 하며, 출원 명세서가 공개되고 난 후에는 제3자에게는 기술 자료로써 인용문헌 및 선행기술 자료로써 활용될 수 있음. 따라서 출원에 있어서 명세서를 명확하게 작성하여 자신의 권리를 명확하게 보호받고 제3자에게 공개 자료로써 이용할 수 있게 하는 바 이에 대한 작성 역시 중요한 부분.

인도는 우리나라와 마찬가지로 명세서를 작성하여 특허 출원을 하여야 함. 그러나 인도에서는 우리나라와 달리 가명세서를 제출하는 것이 가능함.

(가) 가명세서(Provisional Specification)

인도에서는 가명세서로써 완전하지 않은 명세서를 제출하는 것이 가능함. 이는 개량발명이나 기타 불완전한 발명에 대해서라도 우선 출원하기 위한 것으로 선출원주의 하에서 출원일을 빨리 인정받기 위함임.

인도 특허법 제9조에서 가명세서에 관한 규정을 두고 있는데 특허법 제9조 제1항에서는 가명 세서를 첨부하고 난 후에는 완전 명세서를 가명 세서 출원일로부터 12개월 내에 제출할 것을 요구하며 그렇지 않은 경우에는 포기한 것으로 간주한다고 규정함.

이는 가명 세서는 아직 완전하지 않은 권리로 보아 이와 같은 불안정한 상태의 권리를 오랫동안 유지시키는 것은 법적 안정성에 반하여 인정되는 것으로 12개월 내에 완전명세서의 제출이 필요함. 또한 2이상 출원의 가명세서에 대해서 1군 발명을 만족하는 경우라면 하나의 완전 명세서에 같이 작성하여 제출하는 것도 가능함. 그리고 출원인의 의도는 완전 명세서이나 심사관은 12개월 내에는 언제라도 완전 명세서라고 주장하는 명세서를 가명 세서로 취급함을 지시하고 그에 따른 해당 출원을 처리할 수 있는 것으로 규정함.

이처럼 인도의 출원에 있어서는 출원인의 의지에 따라서 또는 심사관의 명령에 의해서 가명세서로서의 취급이 가능함. 그러나 가명세서는 출원일 인정 여부가 문제 될 수 있음. 가명 세서의 취지를 고려해 보면 불완전한 발명이며 다른 개량 발명 전에 미리 출원할 수 있게 하기 위한 취지로 볼 때 출원일이 완전 명세서의 출원일로 인정되는 경우라면 이와 같은 규정은 무의미할 것임.

따라서 인도 특허법 제11조에서는 가명세서 중에 개시된 발명이 완전 명세서에 개시된 발명과 동일한 경우 가명세서의 출원일로 우선일을 인정해 주는 것으로 규정함. 따라서 이미 완성된 발명 및 그에 대한 개량 발명을 하기 전에 가명 세서를 제출함으로써 발명에 대한 출원일을 미리 확보할 수 있을 것임.

여기서 2이상의 가명 세서에 의해서 발명이 개시된 것으로 인정될 수 있는 경우 문제가 될 수 있는데 이 경우 늦게 출원된 가명 세서를 기준으로 출원일을 결정하게 됨.

또한 국제 출원의 경우 모두 완전 명세서로 간주하여 주는 것도 하나의 특징. 따라서 인도 자국 내 출원이 아닌 국제 출원을 바탕으로 인도 자국 내 진입하는 경우는 언제나 완전 명세서로 취급되는 바 이에 대한 주의가 필요함.

(나) 명세서 기재사항

명세서 기재 사항과 관련해서 가명 세서 및 완전 명세서 모두 발명의 명칭 및 도면에 대한 기재를 하여야 하며 심사관이 요구하는 경우 모형 또는 견본을 제출할 수 있다고 규정함.

또한 완전 명세서에 대해서는 실제로 권리가 보호되는 부분이고 제3자에게 공개되는 부분인바 발명 그 자체 그 작용 또는 용도와 그 실시의 방법을 충분하고 상세하게 기재하여야 하며 출원인이 알고 있으며 그 출원인이 보호를 청구할 권리를 가지는 발명을 실시하는 최선의 방법을 개시하여야 하며 보호를 청구하는 발명의 범위를 정하는 1 또는 2 이상의 청구항으로 완결하여야 하며 기술 정보를 제공하는 요약서를 제공하여 첨부하여야 하는 것으로 규정함.

이와 같은 규정은 우리나라와 유사하게 명세서는 명확하고 상세하게 기재하여야 하며 발명의 기재는 발명의 기술 분야에 속하는 통상의 지식을 가지는, 즉 당업자가 보고 용이하게 실시할 수 있도록 충분히 구체적으로 기재되어야 함을 의미.

인도는 명세서를 작성함에 있어 반드시 1 또는 2이상의 청구항을 기재하여야 하며 기술정보를 제공하기 위한 방편으로써 요약서 역시 반드시 기재하여야 한다고 규정함.

인도 출원에서 명세서를 작성함에 있어서 선행 기술에 대한 자료 역시 반드시 기재하여야 하는 사항으로 보고 있는바 인도 출원 시 선행 기술에 대한 조사를 하여 이를 기재하여야 함을 유의하여야 함.

⑥ 청구항

마지막으로 출원 시 기재하여야 하는 사항으로는 가장 중요한 청구항이 있음. 청구항은 그 권리범위 해석에 기준이 되는 사항으로 청구항은 명확하게 기재하여야 함.

청구항 작성 시 독립 항과 이를 인용하여 부가, 한정하는 종속 항으로 작성하는 것이 가능하고 복수의 카테고리를 갖는 하나의 출원으로 할 수 있음

인도 역시도 1발명 1출원 주의를 채택하며 서로 관련성을 갖는 1군의 출원은 1출원으로 출원할 수 있고 심사관의 판단하에 1군의 출원이 서로 관련성이 없는 경우라면 분할 출원을 명령할 수 있음.

우리나라와 마찬가지로 인도에서도 특허권이라는 독점 배타적인 권리를 부여받기 위해서는 일정한 자격을 갖춘 발명만이 그 권리의 대상이 될 수 있음. 출원의 심사라 함은 출원된 특허에 대해서 그 방식과 내용을 검토하여 특허를 부여할 것인지 여부를 결정하는 심사관의 행위. 출원 수가 비약적으로 증가하고 있고, 기술 내용이 더 복잡해지고 있어 심사 지연은 전 세계적으로 피해 갈 수 없으나 이는 특허 출원인을 특허권이 인정될지 여부가 명확하게 결정되지 않는 불안정한 상태로 오래 두게 되어 제3자와의 분쟁이 잦아질 수 있다는 문제점이 분명 존재. 또한 심사가 길어지면 최근의 기술 발전 속도에 비추어 출원에서 등록에 이르기까지 걸리는 시간이 기술 발전 속도를 따라가지 못해 특허가 되더라도 기술적 가치가 거의 없어질 수 있음.

반대로 심사 속도가 지나치게 빠르거나 혹은 무심사 제도로 운영하게 된다면 부실 특허의 등록이 많아지고 특허 분쟁이 더 많아지게 되며 예측 가능성이 저해되어 사업자들에게 불측의 손해를 입힐 우려도 생기게 되어 빠르고 간단히 심사하는 것도 문제가 될 수 있어 특허의 심사는 많은 어려움이 따름.

각 나라 별로 어떤 점을 중요시 하는지 여부에 따라서 제도의 차이가 존재하며 우리나라의 경우에는 특허 출원이 심사 청구가 된 경우에만 실질 심사를 거치는 바 특허받을 의사가 있는 출원에 대해서만 심사를 하도록 하여 심사 적체를 해소하고자 함. 이 외에 심사시기가 길다는 문제점을 해결하기 위해 출원 공개나 우선 심사와 같이 출원인의 이익을 도모할 수 있고 공중에게도 이득이 되는 제도를 둠.

인도 역시 선출원 주의를 취하며 심사 청구 제도 및 출원 공개 제도가 존재하고 방식 심사 및 실질 심사를 거쳐 특허를 등록시켜주는 구조로 됨. 인도와 우리나라 심사 절차의 유사점과 차이점을 비교해 보고 각각의 제도에 대해서 살펴봄.

특허 출원을 한 후 모든 출원에 대해서 심사를 하는 것이 아니라 출원인이 출원에 대해서 심사 받기를 원하는 경우 또는 제3자가 불안정한 권리관계를 해소하기 위하여 특허상표청에 신청하는 경우에만 심사에 착수하게 되어 방식 및 실질 심사를 거치게 됨. 이때 특허상표청에 하는 신청이 심사 청구제도. 세계 각 나라별로 심사 제도가 다른바 심사 청구를 하지 않고 출원한 순서대로 심사를 하는 나라도 있으나 인도 및 우리나라의 경우에는 심사 청구가 있는 경우에만 심사에 착수하는 심사 청구 제도를 취함. 심사 청구 제도의 목적은 특허 출원의 경우에는 출원에 대한 기술을 파악하고 그 기술에 대한 선행 기술 조사 및 기술의 이해를 바탕으로 신규성 및 진보성 등의 특허성 여부를 판단하여야 하여 기술을 이해하고 이를 검토하는 일을 함. 최근 기술의 발전 및 복잡화 에따라 그 시간 및 노력이 많이 필요하고 필연적으로 심사의 지연을 초래. 모든 특허 출원에 대해서 심사를 하지 않고 특허 출원인 또는 제3자가 진정으로 심사 받기를 원하는 경우에 한해서만 심사를 하는 것으로 하여 심사 지연을 방지하고 방어 출원 등 출원 행위 자체에 의미 있는 특허 출원에 대해서는 심사를 하지 않기 위한 제도.

우리나라는 특허법 제59조에서 심사 청구에 관한 규정을 둠. 심사 청구는 누구든지 할 수 있으며 3년 이내에 청구하여야 한다고 기재. 이는 출원된 특허에 한해 제3자가 실시하는 중 경고를 받아 권리관계에 불안정이 존재하는 등 이해관계가 있는 경우라면 제3자라도 특정 출원에 심사 청구를 할 수 있도록 하여 특허의 등록 허여 여부에 대해서 권리관계를 확정시킬 수 있게 함.

또한 심사청구 기간을 출원일부터 3년으로 하였는데 이는 출원된 특허 발명의 가치를 판단함에 있어서 기술 발전을 고려할 일정 시간이 필요한 경우가 있기 때문에 일정 기간 동안 유예 기간을 주기 위함. 그러나 3년보다 더 길 경우 권리가 지나치게 오랜 시간 동안 불안정한 상태로 있을 위험이 있어 기간을 한정하였으며 이 기간 내 심사 청구를 하지 않는다면 해당 특허 출원은 취하한 것으로 간주. 또한 심사청구를 한 경우에는 절차의 안정성을 위해서 이를 취소할 수 없도록 규정함.

인도 역시 인도 특허법 제11B조 에서 심사 청구에 대한 규정을 둠. 인도 특허법 제11B조에서는 “모든 특허 출원에 대해서 출원인 또는 다른 이해관계인이 소정의 기간 내에 소정의 방법에 의해 심사청구를 하지 않는 한 심사하지 않는 것으로 한다.(제11B조 제1항)”으로 규정하고 있으며 소정의 기간에 대해서는 특허법 규칙에서 48개월로 규정하고 있고 기간 내에 심사청구를 하지 않으면 해당 출원은 출원인에 의해 취하된 것으로 취급되어 출원이 소멸돼 더 이상 심사청구를 할 수 없는 상태가 되고 공개의 효과만 있으며 등록은 되지 않게 됨.

인도와 우리나라에 있어서는 두 나라 모두 심사청구를 한다는 점에서 동일하나 구체적으로 우리나라는 모든 출원에 대해 심사 청구할 수 있는 자를 누구든지 할 수 있게 하였으나 인도는 출원인 또는 다른 이해관계인이 소정의 기간 내에 할 수 있는 것으로 규정하고 있어 출원인 또는 이해관계인에 한정하여서만 심사를 청구 할 수 있다는 차이점이 있으며 2)심사 청구할 수 있는 기간에 대해서도 우리나라는 36개월(3년)의 기간이 주어지나 인도는 48개월(4년)으로 우리나라보다 심사 청구 할 수 있는 기간이 길음.

따라서 인도 진출에 있어서 특허 출원을 하는 경우 심사 청구 기간이 우리나라보다 1년이 긴 것을 주의하여야 심사 청구 시기를 놓치지 않게 됨.

심사청구가 된 후에는 심사관은 심사에 착수. 심사에 착수하게 되면 방식 심사 및 실질 심사를 함. 방식 심사는 출원인이 제출한 출원서가 일정한 형식에 맞는지 여부를 심사하고 실질 심사에서는 특허 출원이 특허성을 갖추고 있는지를 심사.

우리나라 역시 심사 청구가 있으며 방식 심사를 거쳐 출원서, 명세서 및 기타 관련 서류에 대한 검토를 한 후에 방식에 맞는 경우 실질 심사를 하게 됨. 실질 심사를 함에 있어서는 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성이 있는 발명인지 여부를 판단하기 위해서 심사관은 선행기술을 조사하고 이를 바탕으로 특허성이 있는지를 판단.

인도 역시 인도 특허법 제12조에서 심사에 관한 규정을 두고 있으며 방식 심사를 거쳐 실질 심사를 하는 우리나라와 동일한 구조로 이루어짐. 또한 인도 역시 발명의 대상 여부, 신규성, 진보성, 및 산업상 이용 가능성 여부를 기준으로 실질 심사를 하는 바 우리나라와 실질적으로 특허성 여부에 대한 판단이 거의 유사.

출원 공개는 출원을 일정 기간이 지나면 대중이 열람할 수 있도록 출원에 관한 내용을 출원 공개 공보에 기재하는 것을 의미. 이는 특허법의 기본 목적이 ‘공개의 대가로 주어지는 독점 배타권’이기때문에 목적에 부합되도록 하기 위해 특허 출원이 있은 후 일정 기간이 경과하면 심사 유무에 관계없이 출원 내용을 공개함으로써 일반인이 열람하여 활용할 수 있도록 하기 위함. 또한 출원 공개를 통해서 제3자에게 그와 같은 내용의 특허 출원이 이미 존재함을 알려 중복 연구, 중복 투자의 위험을 줄일 수 있으며 출원된 발명을 통해서 제3자의 개량 발명이 가능하게 할 수 있음.

출원 공개의 취지는 출원 발명을 공개함으로써 출원인의 입장에서는 출원 중인 발명에 대한 타인의 실시를 배제하고 보상금, 청구권을 발생시킬 수 있고 제3자의 입장에서는 출원 발명과 동일한 발명을 연구하고 있는 경우 이를 사전에 방지하는 데에 있음. 따라서 최대한 빨리 공개하는 것이 좋으므로 최선 출원일로부터 18 개월이 되는 날에 하는 것으로 함. 즉 통상적인 출원의 경우에는 출원일로부터 18개월 우선권 주장이 수반되는 경우 또는 국제 출원의 경우에는 그 우선일 로부터, 최선일로부터 18개월이 되는 때에 공개하도록 함.

우리나라는 특허법 제64조에서 출원 공개에 대한 내용을 규정하고 있는데, 원칙적으로 특허 출원일로부터 1년 6개월(18개월)이 경과된 때에 특허 출원이 공개되나, 우선권 주장이 있는 때에는 그 우선권 주장이 기초된 출원의 출원일, 즉 우선 일로부터 1년 6개월이 지난 후에 출원이 공개. 또한 출원인의 신청에 의하여 조기 공개가 가능함.

인도 역시 특허법 제11A 조에서 출원 공개는 출원일로부터 1년 6개월(18개월)이 경과된 때에 이루어진다고 규정함. 법문 상으로는 소정의 기간으로 되어있으나 이에 대하여 특허 규칙에서 18개월로 정해놓고 있음. 인도 역시 조기공개 제도가 있어서 비밀유지 의무가 있는 출원 등과 같은 일정한 사유가 아니라면 출원인의 신청에 의하여 조기 공개를 할 수도 있음.

우리나라 및 인도의 출원 공개에 대한 규정은 큰 차이를 보이지 않는데 이는 출원 공개가 특허법의 제1목적인 ‘공개의 대가로 주어지는 독점 배타권’에 부합하기 위한 특허법의 가장 기본적인 제도로서 세계적으로 동일한 기간에 공개가 되는 것이 국제적 추세에 부합하고 각 나라 간 균형을 맞추어야 하기 때문임

인도 역시 출원이 계속 중이면 명세서를 보정할 수 있음. 인도 특허법 제14조에서는 보정과 관련하여 심사관은 출원에 대한 심사를 한 후 거절 이유가 해소되지 않으면 거절하거나 보정을 명할 수 있다고 규정하여 심사관의 명령에 의한 보정이 있을 수 있으며, 특허법 제57조에서는 특허권자로부터 소정의 방법에 따르는 신청이 있을 때에 심사관이 적절하다고 인정되는 조건으로서 완전 명세서 또는 그것들과 관련되는 다른 서류를 보정하는 것을 허가할 수 있다고 하여 보정에 대해 인정해 주는 규정을 가지고 있음. 또한 특허법 제15조에서 단일 발명으로 볼 수 없는 경우에 심사관은 출원인에게 분할 출원을 제시할 수 있다고 하여 분할 출원 역시 가능함.

(1) 분할출원

인도에서는 특허가 허여되기 전에는 언제라도 출원인이 원하는 경우 또는 완전 명세서에 단일 발명이 아닌 것이 있다는 이유로 심사관이 특허법 제15조를 근거로 분할 출원에 대해서 시사한 경우 분할 출원을 할 수 있음.

그러나 분할 출원의 출원일은 원 출원일로 소급되기 때문에 가명 세서 또는 완전 명세서에 기재된 발명에 대해서만 가능하고 이에 기재되지 않은 새로운 발명에 대해서 개시하는 것은 인정될 수 없음. 이는 우리나라와 마찬가지의 기준으로서 부당하게 출원일이 앞당겨지는 것을 막기 위해 규정한 것임.

또한 분할 출원은 완전한 명세서를 첨부하여 출원하여야 하며 해당 완전 명세서는 최초 출원에 대해 제출된 완전 명세서에 실질적으로 개시되어 있지 않은 어떠한 사항도 포함해서는 안 되는 바 주의가 필요함.

(2) 보정(시기 및 범위)

분할과 마찬가지로 보정 역시 출원인의 신청이 있을 경우 또는 심사관이 심사를 한 후 특허법 제14조를 근거로 출원 및 기타 서류에 대해 보정을 명하는 경우에 보정이 가능함.

보정의 시기와 관련해서 특허의 수리 전에 신청하는 것이 가능하지만 침해 소송이 재판소에 계류 중이거나 특허의 취소 절차가 고등 재판소에 계류 중인 때라면, 해당 소송 또는 절차의 개시가 해당 보정 신청서의 제출 전후인지 와 관계없이 출원 및 기타 서류의 보정 신청에 대해서 이를 허가 또는 거절하는 명령을 발표할 수 없는 것으로 규정하여 소송이나 심판 등에 있어서는 보정의 인정 여부에 대한 제재를 가하고 있음.

보정서 신청과 관련해서 보정 허가 신청서에는 제안된 보정의 내용을 명시하고 해당 신청의 이유를 충분하고 상세하게 기재하여야 한다고 규정하고 있으므로 보정 신청에 있어서 그 취지를 명확하게 기재하여야 함.

보정의 범위에 관련해서 살펴보면 특허 출원서 또는 완전 명세서나 이와 관련된 서류의 보정에 대해서 포기, 정정 혹은 해명 이외의 방법에 따른 보정은 인정되지 않음. 사실의 삽입과 같이 자명한 사항을 제외하고는 보정할 수 없음. 보정 전 명세서에 실질적으로 개시되어 있지 않은 발명을 구항에 기재하거나, 보정 후의 청구항에 기재된 발명이 보정 전의 명세서의 청구항에 기재된 발명에 완전하게 포함되지 않은 때에 보정을 허가하지 않음.

인도에서는 특허 출원 및 기타 서류에서의 보정이 청구 항의 범위를 좁히거나 보정 전의 청구항에서 자명한 사항에 대한 것만을 보정으로 인정하고 있어 보정의 범위가 상당히 제한적임을 알 수 있음. 오기의 정정, 기존 명세서에 기재되었던 사항으로 청구범위를 좁히는 경우에만 인정될 수 있어 인도에서 특허 출원 후 보정을 하는 경우 그 범위에 대한 주의가 필요함.

인도는 특허 출원 및 등록 특허에 대한 이의 신청을 인정. 우리나라도 기존에는 이의 신청이 있었으나 이를 무효 심판으로써 누구든지 등록 공고 후 3개월 동안에는 무효 심판을 청구할 수 있는 것으로 한 것과 달리 인도 특허법 제25조에서는 이의 신청을 인정하고 있음. 이의 신청은 특허 허여 전 및 허여 후에 가능한 것으로 공중에 심사의 협력을 중요시함.

인도 특허법 제25조 제1항 및 제2항에서 이의 신청할 수 있는 시기 및 이의 신청을 할 수 있는 자에 대한 규정을 함. 먼저 특허법 제25조 제1항에는 ‘특허 출원이 공개되었지만 특허가 부여되지 않은 경우는 누구나 다음의 열거된 사유에 의해서 특허 부여에 대한 이의를 제기할 수 있다’라고 규정하여 특허 출원이 공개된 후 특허가 허여되기 전이라면 누구든지 특허 출원에 대한 이의 신청을 할 수 있도록 규정함. 열거된 사유란 특허 등록 요건으로서 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성 등에 대한 것으로써 이를 심사관이 항상 완벽하게 파악하기는 어려울 수 있어 공중에 심사의 협력을 요청하여 특허 출원의 하자 여부를 명확하게 판단하기 위함. 특허 출원 공개 후 특허 허여 전에 있어서는 누구든지 이의 신청을 제기할 수 있도록 하였는데 이는 아직 특허권이라는 권리가 형성되기 전으로 누구든지 이에 이의를 제기하여도 권리를 불안정하게 두지 않기 때문임

특허법 제25조 제2항에서‘특허 허여 후 특허 공고의 날로부터 1년이 만료되기 전에는 언제나 이해관계인에 한하여 다음 열거된 사유로 인해 소정의 방법으로 장관에게 이의를 제기할 수 있다.’라고 규정함. 특허 허여 전후로 이의 신청인에 대한 규정이 조금 다른데 이는 특허권이 허여된 후에 나라에서 특허권이라는 권리를 부여한바 심사에는 공정력이 있으므로 누구든지 이의 신청을 하는 불안정한 상태로 오랫동안 두지 않도록 일정한 제한을 둠. 또한 심사관이 한 심사를 무의미하게 하지 않고, 제도의 오용 및 남용을 방지하기 위해 등록 이후에는 ‘이해관계인’에 한하여 이의 신청할 수 있도록 규정함.

이의 신청 사유는 특허법 제25조 제1항 각호에서 나열.

이의 신청은 특허가 공개된 후에 공중에 심사의 협력을 구하기 위한 제도. 특허법 역사는 그리 길지는 않으나 지금까지 상당한 수의 특허가 출원이 되어왔고, 또 기술적으로 과거부터 많은 발명들 이 만들어져서 지금의 기술에 이를 수 있었음. 이런 기술들은 특허 출원의 실질 심사에 있어서 선행기술이 될 수 있고 이를 근거로 신규성 및 진보성을 판단.

그러나 이와 같이 오랜 시간 동안 기술이 발전함에 따라서 축적된 선행기술의 양이 상당수에 이르러 심사관들이 선행기술 모두를 검토하여 신규성 및 진보성을 판단하는 것은 어려움. 또한 비슷한 분야의 발명이라고 하더라도 공지된 발명 전부를 알기는 사실상 어렵기 때문에 이와 같은 이의신청 제도를 통해서 공중에 협력을 구하여 심사의 공정성을 유지시키고자 하는 제도.

반면 인도는 여전히 이의신청 제도를 가지고 있으며 특허 출원 공개 후 등록 전 신청할 수 있는 이의신청인 사전 이의신청 제도(제25조 제1항)와 등록 공고일 후 1년 내 신청할 수 있는 사후 이의신청 제도(제25조 제2항)으로 나누어서 이의 신청을 할 수 있음.

이와 같이 이의 신청에 대해서 기간을 나눈 것에 대해서는 특허가 허여되기 전이라면 비록 심사 지연이 생길 수 있지만 아직까지 특허권이라는 권리가 생기기 전으로 출원에 대한 심사를 통해 안정성 있는 특허권을 확보할 수 있어 특허 허여 전이라면 누구든지 이의 신청을 할 수 있는 것으로 규정함. 또한 특허가 등록된 직후라면 이를 안정된 상태의 권리로 보지 않아 심판을 강요하기보다 이의 신청 제도라는 보다 간단한 제도를 선택할 수 있게 함.

반면에 특허가 등록이 되고 공고가 된 경우라면 특허권이라는 권리가 생긴 것으로써 하나의 권리가 되었는바, 이와 같은 권리가 불안정한 상태로 지속되는 것을 막기 위해서 공고 후 1년 이내에만 이의신청을 제기할 수 있도록 함. 또한 심사를 거쳐 등록된 권리의 안정성을 위해서 등록 공고 후 1년 이내의 이의 신청인과 관련해서는 누구든지 할 수 있는 것이 아니라 이해관계인에 한해서 이의신청을 할 수 있는 것으로 규정함.

이의신청 사유에 대해서는 특허법 제25조 제1항 각호에서 나열하고 있으며 그 사유로는 주체적, 객체적, 절차적 요건으로 실질적인 특허 거절이유와 유사함.

이의신청에 있어서 우리나라와 인도는 인정 여부, 기간 및 이해관계 여부 등에서 차이를 보임. 공중의 협력을 구하고 부실 특허 허여에 따라 피해를 입게 되는 사업자의 보호 차원에서 무효 심판 또는 이의 신청으로 이를 보호해줄 필요성이 있어 두 나라 모두 이에 대한 길은 열려 있으나 절차, 기간 및 사유에 조금씩 차이가 있기 때문에 이를 주의할 필요성이 있음.

특허의 요건을 구비하여 특허 출원을 한 후 특허의 등록 가능성 여부를 심사 받아 특허가 등록 가능성이 인정된 경우라면 일정액의 수수료를 내고 출원인은 특허를 허여 받을 수 있음. 이렇게 등록받은 특허권은 무체재산권으로서 타인이 자신의 발명과 동일한 발명을 업으로서 권원 없이 실시하는 경우 특허권에 기하여 침해 금지 청구 또는 손해 배상 청구를 할 수 있음.

특허의 요건을 구비하여 특허 출원을 한 후 특허의 등록 가능성 여부를 심사받아 특허가 등록 가능성이 인정된 경우라면 일정액의 수수료를 내고 출원인은 특허를 허여 받을 수 있음. 이렇게 등록받은 특허권은 무체재산권으로서 타인이 자신의 발명과 동일한 발명을 업으로서 권원 없이 실시하는 경우 특허권에 기하여 침해 금지 청구 또는 손해 배상 청구를 할 수 있음.

특허권의 권리내용은 특허 명세서의 특허 청구범위에서 묘사한 특허 발명에 대한 것이며 글 또는 도면 등으로 표현해야 하므로 권리의 특성상 무체재산권적 성격을 가짐. 이러한 실체가 존재하지 않고 그 권리범위의 판단이 쉽지 않은 권리의 특성상 특허권의 권리범위를 어디까지 보아야 할지, 특허권의 효력이 어디까지 미치는지에 대한 기준을 명확히 해야 할 필요성이 있음. 이는 특허권자의 입장에서는 권리범위를 명확히 하여 그 범위 내에서 특허권을 행사해 권리를 오・남용하는 것을 방지하기 위함이며 제3자의 입장에서는 권리범위 내의 발명을 실시하지 않도록 하여 불의의 침해를 방지하고 특허권자의 권리행사의 대상이 되지 않도록 하기 위함.

우리나라 특허법은 특허법 제94조에서 ‘특허권자는 업으로 그 특허 발명을 실시할 권리를 독점한다.’고 하여 특허권의 내용을 규정하고 있고 권리의 구체적인 범위에 대해서는 ‘특허발명’과 ‘실시’에관한 규정을 두어 구체화하고 있다 ‘특허 발명’이란 특허받은 발명을 말하며 특허청구범위에 기재된 사항으로 정해짐.(특허법 제97조) ‘실시’란 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 수입을 위한 청약 등의 행위를 하거나 방법 발명의 경우에는 방법을 사용하는 행위를 특허권의 실시로 보고 있음.(특허법 제2조)

인도에서도 이와 유사하게 특허의 대상이 제품인 경우 특허권자의 승인을 받지 않은 제3자의 인도에서의 해당 제품의 제조, 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이 부여되며, 특허의 대상이 방법인 경우는 특허권자의 승인을 받지 않은 제3자의 인도에서의 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의해 직접 얻을 수 있는 제품을 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이 부여됨.

특허권은 위와 같이 일정한 범위에서 효력을 갖음. 그러나 특허권의 효력은 개인의 재산권이면서 동시에 산업 입법의 성질상 공공의 이익 또는 특허권의 목적에 부합하기 위해서 제한되어야 할 필요성이 있음. 이에 대해서 각 나라의 특허법에서는 각 나라의 실정 및 상황에 따라 다르게 규정하고 있는바 우리나라와 인도의 특허법을 비교해 봄.

우리나라 특허법에서는 특허법 제96조에서 효력 제한 사유를 규정하고 있는데 연구 및 시험 목적의 실시, 국내를 통과하는데 불과한 교통수단 및 이에 사용되는 장치 등 출원 당시에 국내에 있던 물건 및 2 이상 의약을 혼합하는 발명의 경우 약사법에 따른 제조행위에 특허권의 효력이 미치지 아니함. 특허권의 독점 배타적 성격에 따른 특허권자의 이익과 공공의 이익을 위한 실시 및 응당 정당한 사용이 되어야 할 실시를 명문으로 규정하여 보호를 해주고 있는 것임.

인도에서는 특허법 제107A 조에서 침해로 간주되지 않는 행위를 규정하여 어떠한 제품의 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입을 규제하는 법률로 인도 또는 인도 이외의 나라에 있어 실제로 유효한 것에 근거해서 필요하게 되는 개발 및 정보의 제출에 적절히 관계된 사용을 위해서만 특허 발명을 제조, 조립, 사용, 판매 또는 수입하는 행위 및 해당 제품을 제조, 판매 또는 반포하는 것을 법률에 근거해 적법하게 허가된 사람으로부터 누군가가 특허 제품을 수입하는 행위에 대해서는 특허권의 침해라고 보지 않음.

특허권의 공유란 공동 출원, 양도 또는 그 외의 사유에 의하여 특허권이 복수의 사람에게 공동으로 소유되는 것임. 발명은 단독으로 할 수도 있지만 2인 이상이 협력하여 발명을 완성할 수 있음.

이런 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 함께 실제로 그 발명을 완성한 자에게 귀속되므로 공동으로 발명을 완성한 경우에는 공동으로 특허 받을 수 있는 권리가 귀속되며 공동발명자 전원이 출원인이 되어야 함. 이는 특허권이 무형의 재산권이므로 지분에 따른 권리의 공유가 가능하기 때문임

우리나라에서는 특허권이 공유인 경우 1)각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 타 공유자의 동의를 받지 아니하고 특허 발명을 업으로서 실시할 수 있음. 2)각 공유자는 타 공유자의 동의 없이 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없음. 이에 위반하는 지분 양도 및 질권 설정 행위는 무효로 해석. 3)타 공유자의 동의 없이 제3자에 전용 실시권, 통상 실시권을 허락할 수 없고 동의 없이 허여된 실시권은 무효로 해석되어 제3자의 실시는 타 공유자에 침해를 구성. 4) 특허권이 공유인 경우 공유자 전원이 심판을 청구하여야 하고 공유자 전원을 피청구인으로 하여 심판을 청구해야 함. 심판은 공유자의 이해관계에 중대한 영향 (무효심판, 정정심판, 권리범위 확인 심판 등)을 미칠 수 있어 법문상 고유 필수적 공동 심판으로 규정함. 심결 취소소송의 경우는 논란이 있으나 유사 필수적 공동 소송으로 해석하여 반드시 특허권자 전부가 이를 제기하지 않아도 된다는 것이 대법원의 판시. 5) 존속기간 연장 등록 출원도 공유자 전원이 공동으로 하여야 하며 6)특허의 정정 및 정정심판 모두 공유자 전원이 절차를 밟아야 함.

인도에서는 특허권이 공유인 경우에는 각 공동 소유자의 이익을 조정할 필요가 있으므로 인도에서는 특허권이 공유인 경우 제한되는 권리 및 공유자 누구나 할 수 있는 사항에 대하여 규정함.

2 이상의 사람에 특허가 부여되었을 때에는 특별한 합의가 없는 한 공유자들은 특허에 대해 균등하고 불가분의 지분을 가지며, 동의 없이 제3자에 라이선스를 허락하거나 지분의 양도를 할 수 없다고 규정함. 특허가 공유되는 경우 공유자 각자는 특허를 실시할 수 있으며 타인의 실시를 방지할 수 있는 배타권을 갖음.

실시권 제도는 우리나라와 인도가 크게 다르지 않음. 인도에서는 계약에 의한 실시권에 특별한 한정을 두지 않고 당사자 간의 계약 내용에 따라 실시권이 부여되며 통상실시권은 비배타적인 실시권(Non-exclusive license)으로, 전용실시권을 배타적 실시권(exclusive license)으로 하여 배타적 실시권자는 특허권자로 포함시켜서 이해함.

강제실시권은 특허권자의 의사에도 불구하고 특허상표 청장의 처분 또는 심판에 의하여 특허발명에 대한 실시권이 특정인에게 허가되는 실시권. 특허권의 취소 제도와 함께 파리협약 제5조(A)에 의하여 인정되고 있는데, 공익상 필요, 특허권의 오・남용 및 등록 후 불사용을 제재하기 위한 제도

우리나라에서는 특허권의 수용 (특허법 제106조 제1항), 재정에 의한 통상실시권(특허법 제107조), 통상실시권 허여 심판에 의한 통상실시권 (특허법 제138조)에서 이를 인정.

먼저 특허권의 수용의 경우 국방상 필요하며 전시ㆍ사변 등 극도의 긴급 상태일 경우 통상실시권을 인정하며 실시권자는 특허권자에게 특허청장의 결정에서 정한 보상금 및 대가를 지급해야 함.

재정에 의한 실시권의 경우는 특허권자의 발명 실시에 대한 제재 또는 특허권자의 보호보다 공익보호의 필요성이 더 클 경우 인정되는 것으로써 정당한 이유 없이 3년 이상 불실시, 불충분한 실시, 실시가 공익을 위하여 특히 필요한 경우, 불공정 거래로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우, 의약품을 수출할 수 있도록 발명의 실시가 필요한 경우에 인정. 의약품 수출을 위한 경우에는 생산된 전량을 수입국에 수출해야 함.

통상실시권 허여 심판에 의한 실시권의 경우는 기존의 특허발명을 이용하는 발명이 특허로서 등록되었을 때(특허법 제98조) 후 출원에 의한 특허 권리자는 자신의 특허발명임에도 선 출원에 의한 특허권리자의 허락이 있어야 자신의 발명을 실시할 수가 있지만 특허법 제138조에서 정해진 요건에 따라서 선 출원 권리자가 정당한 이유 없이 정당한 대가에 라이선스 허가를 해주지 않거나 허가를 받을 수 없고 자신의 발명이 상당한 경제적 가치를 지니고 중대한 기술적 진보를 가져오는 경우 심판에 의하여 실시를 허가해주는 제도.

인도에서도 이런 강제실시권 제도를 인정. 특허 발명의 수요가 충분하지 않을 때, 가격이 적당하지 않을 때, 그리고 특허 발명이 인도 내에서 실시되고 있지 않을 때 장관에 강제 라이선스 부여를 신청할 수 있음.

인도에는 관련 특허의 라이선스 부여 제도가 있음. 특허권자 또는 실시권자(배타적, 비 배타적을 불문하고)가 본인의 발명을 실시하는 것을 저해 또는 방해받는 것을 이유로 관련 특허의 라이선스를 장관에 신청할 수 있는 제도.

또한 국가적 긴급 상황, 초긴급 상황, 공공의 비상업적 사용의 경우에 실제로 효력을 가지는 특허에 대한 발명을 실시하기 위해 강제 라이선스를 중앙정부에 신청하고 중앙정부는 그 취지를 고시하여 라이선스를 허여. 개발도상국 등 의약품 제조능력이 떨어지는 나라에 의약품 수출을 하기 위한 강제 라이선스를 허가하는 제도도 있음.

우리나라와 인도의 강제실시권 제도는 그 이념이 크게 다르지 않으나 규정 및 그 종류에 있어서 차이가 있음을 볼 수 있음. 인도에 진출하는 기업들은 특히 강제 실시권의 부여 조건 및 우리나라에는 없는 관련 특허의 라이선스 등을 유의하여야 함.

추가특허제도는 우리나라에는 존재하지 않는 제도. 이는 기존 발명의 개량 또는 변경 발명에 대한 특허를 주 발명에 대한 추가 특허로서 보호 및 관리하는 제도. 추가특허제도의 취지는 개량 또는 변경 발명과 관련해서 기존 발명에 부가적인 출원으로 보고 기존 발명에 부가되어 보호되도록 하는 취지이며 그 유효기간은 주 발명의 존속기간이 종료하기 전까지 계속 유지되는 것으로 규정함. 따라서 추가 특허는 주 발명에 부가되어 그 기간 동안 보호되는 특허.

또한 추가 특허의 특징은 신규성 및 진보성 판단에 있어서 주 발명은 선행기술이 되지 않는다는 점. 원칙적으로 자신이 한 발명이어도 출원일 후 1년 6개월이 지나서 한 개량 또는 변경 발명에 대해서는 기존 발명은 선행기술로서의 자료가 될 수 있음. 따라서 기존 발명에 비해서 신규성 및 진보성이 인정되는 경우에만 특허를 허여 받을 수 있는 것이며 우리나라 역시 이와 같이 규정함.

그러나 이와 같은 경우 개량 및 변경 발명이 기존 발명이 아닌 다른 선행기술에 의해서 신규성 및 진보성이 인정되나 자신의 기존 발명에 대해서 신규성 및 진보성 위반으로 거절될 수 있음. 이는 자신이 한 발명에 대해서 자신의 출원 공개에 의해서 특허를 받을 수 없게 되어 부당한 점이 있을 수 있기 때문에 이와 같은 규정을 두어서 추가 특허로서 기존 발명과 함께 보호할 수 있도록 하고 있음.

우리나라는 이와 같은 추가특허에 대한 규정을 가지고 있지 않음. 우리나라는 개량 또는 변경 발명에 대해서 출원이 가능하지만 발명 후 1년 6개월 전에 개량 또는 변경 발명을 하여야 자신의 발명에의한 신규성 및 진보성이 문제되지 않으며 그 이후에는 기존 발명에 비해서 진보된 발명으로서 특허를 받는 것이 가능함.

이처럼 우리나라에서는 추가특허제도에 관한 규정을 가지고 있지 않는다는 차이점이 있음.

이 역시 인도 특허법과의 주된 차이 중에 하나이며 인도 진출에 있어서 다수의 특허권을 확보하는 경우 추가특허제도를 검토해 볼 필요성이 있음.

무권리자는 발명에 대한 권리를 가지고 있지 않은데도 불구하고 임의로 또는 발명자의 의사에 어긋나게 특허출원을 한 자를 의미하는 것으로써 진정한 발명자를 보호하는 특허법의 목적에 비추어 볼 때 무권리자 경우에는 특허 등록을 허여하여 주지 않음.

우리나라와 인도 모두 무권리자의 출원은 특허 거절 이유로 규정함. 따라서 진정한 발명자의 신청이 있는 경우 진정 발명자임을 증명하는 경우라면 무권리자의 출원은 거절되며 진정 발명자는 무권리자의 출원에 의하여 거절되지 않을 것임. 우리나라는 특허법 제33조 제1항에서 ‘발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다.’고 하여 반대 해석상 무권리자의 경우에는 특허를 허여 받을 수 없는 것으로 규정함.

무권리자의 특허 출원이 정당 권리자가 아니라는 이유로 거절결정이 된 후에 그 확정일로부터 30일 이내 출원한 경우(특허법 제34조) 또는 무권리자에 대한 출원이 등록이 된 후에 무효 심판에 의해서 특허권이 무효가 되고 이에 대한 심결이 확정된 경우에 확정일 후 30일 이내에 정당 권리자의 특허출원이 있거나 그전에 특허 출원을 한 경우에(특허법 제35조) 발명이 동일하다면 정당 권리자의 출원일을 무권리자의 특허 출원일로 소급하여 주는 규정이 있음.

인도는 특허법 제52조에서 ‘특허에 대해서 해당 특허가 부정한 방법에 의해서 취득되고 신청인 혹은 전 권리자의 권리를 침해하여 취득되었다는 이유로 인해 제64조에 근거하여 취소되었을 때 또는 취소의 청구에 대하여 심판부 또는 재판소는 해당 특허를 취소하는 대신에 청구항에 포함되는 발명이 청인으로부터 지득한 것임을 인정한 결과로 해당 청구항을 삭제하는 완전 명세서의 보정을 해야 할 취지를 지시할 때에는 심판부 또는 재판소는 동일 소송에 대해 명하는 명령에 의하여 심판부 또는 재판소가 특허권자에 의해서 부정하게 지득되었다고 인정한 발명의 전부 또는 일부에 대하여 신청인에게 특허 부여를 허가할 수 있다.’ 라고 규정하고 있어서 특허권이 허여된 후에 특허 출원인이 사기 등에 의해서 타인의 발명을 무단으로 출원하고 타인의 권리를 침해하여 출원한 것이 인정되고 그 타인이 진정한 발명자 및 출원할 권리를 가진 자임을 인정할 수 있는 경우라면 그 특허에 대해서 무권리자에 대한 특허를 진정한 권리자의 특허로 보아 진정 권리자의 특허로 인정해 줄 수 있음을 규정함. 이는 무권리자의 출원이었어도 심사관은 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성과 같은 실질적인 심사 요건에 대한 검토를 하여 등록된 특허이기 때문에 심사 경제 및 효율성을 위해서 이와 같은 진정한 권리자에게 특허를 허여하는 것이 타당하기 때문임

이는 우리나라 특허법 제34조 및 제35조와 차이가 있는데, 우리나라 특허법 제34조 및 제35조에서는 무권리자의 출원일을 정당 권리자의 출원일로 인정하여 주는 제도로서 출원일을 소급해 줄 뿐, 법적으로서 특허가 바로 허여되는 것은 아님. 그러나 최종 개정 법은 제99조의2 특허권의 이전 청구를 도입하여 우리나라도 인도와 유사하게 진정 권리자가 특허권을 양도받는 것이 가능함.

우리나라 특허법 제34조 및 제35조는 사실상 큰 실익이 없는 조문으로 볼 수 있음. 진정 권리자의 출원을 무권리자 출원일로 소급시켜 주지 않는다고 하더라도 무권리자의 출원에 의해서 진정 권리자의 출원은 거절되지 않는 것으로써 무권리자임이 증명된다면 진정 권리자는 무권리자의 관계에서 불이익을 받지 않기 때문에 출원일을 소급시켜줄 실익이 크지 않음. 오히려 존속기간 면에서 출원일부터 20년간 보호가 되는 바 존속기간이 짧아져 손해를 볼 수 있음. 무권리자 보호 제도에 있어서는 우리나라 특허법 제35조보다 인도의 법체계가 더 효율적.

특허가 등록이 된 후 특허권으로서 특허료 납부, 존속기간 및 권리범위에 대해서 살펴봄. 특히 우리나라와 다른 추가 특허가 등록이 된 후 그 권리범위 및 존속기간을 알아봄.

심사를 거치고 나서 방식 및 실질적인 요건을 충족하여 특허성이 인정되는 경우라면 인도 특허상표청은 등록 공고와 함께 특허권을 허여함.(특허법 제43조) 특허권이 부여됨과 동시에 특허권자는 권리자로서 특허권의 권리범위 내에서 배타적으로 실시할 수 있게 됨.

특허권은 발명의 공개에 대한 대가로서 국가에 의해 보호되는 권리로 출원일로부터 20년 동안 유지. 존속기간은 우리나라와 동일. 다만 등록된 이후에도 국가에 특허 유지료를 납부해야 하는데 이를 미납 시 특허권은 포기 간주됨.

신생기업이나 소기업이 아닌 대기업의 경우에 특허권의 보호 이익이 더 크고 개인 및 신생기업은 그 수수료가 부담이 될 수 있어 개인 발명 및 신생기업의 보호 차원에서 특허권 유지 비용을 차등하게 책정. 또한 기간별로 차등하게 출원 후 시간이 지날수록 수수료가 점점 증가하는 것을 볼 수 있음. 출원 후에는 특허권에 대한 기술적 가치 평가가 어렵기 때문에 일정 기간은 낮은 금액으로, 그 후 특허권자가 특허권을 포기하지 않고 지속적으로 유지하려고 하는 경우는 수수료를 높게 책정하여 특허권자에게 유지에 대한 선택의 기회를 주려고 하는 것을 볼 수 있음.

특허권의 심사를 거치고 일정액의 수수료까지 납부하면 일정 기간 동안 특허권이 인정. 그렇다면 특허권이 인정되는 경우에 있어서 특허권으로 보호되는 행위가 어떤 것인지의 여부가 문제 될 수 있으며 인도 특허법에서는 특허권의 보호 범위에 대한 규정을 둠.

인도 특허법 제48조 (a)에는 ‘특허의 대상이 제품인 경우는, 그 사람의 승인을 받지 않은 제3자가 인도에서 해당 제품을 제조, 사용, 판매의 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이다.’라고 규정하고 있으며 인도 특허법 제48조 (b)에서는 ‘특허의 대상이 방법인 경우는, 그 사람의 승인을 받지 않은 제3자가 인도에서 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의해 직접 얻을 수 있던 제품을 사용, 판매 제공, 판매 또는 이러한 목적으로 수입하는 행위를 방지하는 배타권이다.’라고 규정함.

물건 발명의 경우는 해당 발명의 제조, 수입 등의 행위에 특허권의 범위가 미치는 것을 볼 수 있으며 속지주의 원칙상 수출하는 행위에는 특허권의 효력이 미치지 않음을 볼 수 있음. 다만 수출을 하기 위한 전제 행위로서 생산, 양도 행위에까지 특허권의 효력이 미치지 않는 것은 아닌바 이를 유의하여야 함.

따라서 특허품을 만들더라도 이를 전량 수출하는 경우에 있어 수출 행위 자체는 제재할 수 없어 수출하려는 국가에 동일한 특허를 받아야 이에 대한 보호를 받을 수 있음.

수입 행위는 특허권의 범위에 들어가는 바 인도에 특허가 등록되어 있는지 확인을 해야 하며 우리나라에서 생산되었다 하더라도 인도에 수출하는 경우 특허권에 저촉될 수 있으므로 주의가 필요함.

방법 발명의 경우에는 그 방법의 직접 실시에도 권리범위가 미치지만 물건을 만드는 방법 발명은 그 방법으로 생산된 물건을 판매, 수입하는 행위에도 특허권의 권리범위가 미침. 이는 특허권이 무의미해지는 것을 막기 위한 것으로써 인도에 등록되어 있는 특허권을 자세하게 조사할 필요가 있음.

특허권은 속지주의로서 자국 내에 있는 특허품에 대해서 권리범위가 미치나 일정한 경우 특허권의 효력이 제한됨. 인도 특허법 제49조에서 외국에 등록된 선박, 항공기, 또는 외국에 거주하는 사람이 소유하는 육상 차량 등이 일시적 또는 한정적, 우발적으로 인도 내에 들어온 경우 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 규정하고 있으며, 그 밖에도 단순히 교통과 같은 행위에 있어서는 특허권의 효력이 미치는 것으로 보지 않음. 이는 영리 목적이나 제품 판매 등이 아닌 교통이나 운송 등을 목적으로 단순히 통과하는 경우에까지 특허권의 효력이 미친다면 이동의 자유를 막을 수 있는 등 부당한 결과가 될 수 있기 때문에 이를 명확하게 하기 위해 효력을 제한하는 규정을 둠.

인도 특허법 제54조는 ‘추가 특허’에 대해서 규정함. 이는 우리나라에는 존재하지 않는 제도로서 개량 발명 또는 변경 발명에 대해서 인정되는 제도. 특허법 제54조를 보면 ‘특허 출원을 위해 제출된 완전 명세서에 기재 혹은 개시된 발명(이하 “주 발명”이라고 한다)의 개량 또는 변경과 관련되는 특허 출원이 있고 그 출원인이 주 발명에 대하여 특허를 출원하거나 거기에 관계되는 특허권자인 경우, 해당 출원인이 그 취지를 청구할 때에는 장관은 해당 개량 또는 변경에 대한 특허를 추가 특허로 부여할 수 있다.’라고 규정하고 있음. 이는 완전 명세서에 기재된 발명으로서 주 발명과 관련된 개량 발명 또는 변경 발명에 대한 보호 및 관리에 있어서 주 발명과 연관되어 특허를 부여하기 위한 것임.

추가 특허를 함에 있어 추가 특허가 주 발명과 독립적으로 특허가 허여된 경우는 이 특허를 취소하고 주 발명에 대한 추가 특허로 부여하는 것이 가능하며 추가 특허의 경우에는 주 발명의 특허 부여 전에는 특허가 허여될 수 없다고 규정함. 즉 추가 특허 제도에 있어서는 주 발명을 기준으로 하여 주 발명에 추가적으로 인정되는 특허인 것으로 개량 또는 변경 발명인 경우에만 인정

(1) 추가 특허의 존속기간

추가 특허는 추가 특허를 출원한 날이 추가 특허에 대한 출원일로 인정. 그러나 추가 특허의 존속기간은 인도 특허법 제55조에서 추가 특허는 주 발명과 관련되는 특허의 존속기간 또는 그 잔존 기간과 동일한 기간이 부여되고, 해당 기간 및 해당 주 발명과 관련되는 특허의 실효까지 계속해서 유효한 것으로 하는 것으로 규정, 주 발명이 존속기간 만료로 소멸하기 전까지는 유효하나 주 발명이 존속기간 만료가 되면 함께 소멸하게 되는 특징이 있음.

그러나 주 발명의 특허가 취소되는 경우까지 추가 특허가 취소된다면 이는 부당하다고 보아 재판소 또는 장관은 소정의 방법에 따라 특허권자로부터의 청구가 있는 경우 추가 특허는 주 발명에 관계된 특허의 잔존 기간에 대해서 독립한 특허가 될 수 있다는 취지를 명할 수 있고 주 발명의 존속기간 동안 발명이 유효한 것으로 인정될 수 있음. 다만 이 경우는 추가 특허는 독립된 특허가 되었는바 별도의 수수료를 납부해야 함. (독립된 특허가 되기 전까지 추가 특허는 별도의 수수료의 납부를 필요로 하지 않음.)

(2) 추가 특허의 효력

인도 특허법 제56조는 ‘완전 명세서에서 청구된 발명이 다음에 열거된 어떠한 공개 또는 실시에 의하여 진보성을 포함하지 않는다는 이유만으로는 추가 특허의 부여에 대해 거절하지 않으며, 추가 특허로 부여된 특허가 취소되거나 무효로 여겨지지 않는다’고 규정하고 있으며 열거 사유에는 추가 특허와 관련된 완전 명세서의 주 발명, 주 발명 특허에 대한 추가 특허 또는 해당 추가 특허의 출원과 관련된 완전 명세서의 주 발명의 개량 또는 변경에 대한 것은 진보성의 판단 자료가 되지 않음을 명시함.

이는 진보성 및 신규성을 판단하는 선행기술에 있어서 자기 자신의 발명에 대해서는 선행기술로 보지 않아 진보성 및 신규성에 대한 판단 시 배제할 수 있음을 의미. 더 자세하게는 기본 발명인 주발명이 우선일로부터 18개월이 지나면 특허 공개 공보에 기재되어 선행기술이 됨. 따라서 주 발명의 우선일로부터 18개월이 지난 후에 주 발명의 개량 또는 변경 발명에 대한 출원을 하는 경우에 있어서는 원칙적으로 개량 또는 변경 발명에 대한 출원의 신규성 및 진보성 판단 시 주 발명이 선행기술이 될 수 있음.

따라서 개량 또는 변경 발명에 대해서 주 발명을 기준으로 신규성 및 진보성을 갖춘 경우에 한해서만 출원이 등록될 수 있는 것이 원칙. 그러나 이와 같은 규정은 자신이 한 발명이 정당한 절차에 거쳐 출원을 하고 그것이 공개되었는데, 자신의 공개에 의해서 자신이 한 개량 또는 변경 발명이 신규성 또는 진보성 판단에 불리한 대우를 받는 것은 출원자에게 부당하다고 판단되어 자신의 주 발명을 인용 참증으로 하지 않은 채로 신규성 및 진보성을 판단하여 등록 여부를 결정하여야 한다고 규정함.

이 제도는 우리나라 특허법과는 다른 제도로서 인도 진출 시 반드시 고려해야 함. 우리나라의 국내 우선권 주장과 일부 비슷한 점이 있으나 존속기간도 원 발명의 존속기간에 합치되는 점, 주 발명은 추가 특허 출원의 신규성 진보성 판단 시 고려 대상이 되지 않는 점 등 다른 점도 많으니 주의하여 제도를 잘 활용하여야 함.

특허권의 존속기간이 만료되면 특허권은 장래로 향하여 소멸. 특허권은 공개에 의한 대가로서 주어지는 독점 배타권으로 일정한 시간이 지난 뒤에는 공중이 이용 가능하도록 하기 위함. 이하 존속기간이 만료되기 전에 특허권이 소멸되는 경우 특히 장래로 향하여 소멸되는 포기 및 취소를 알아봄.

(1) 특허권의 포기

인도 특허법 제63조에서 특허권의 포기에 관련된 규정을 두고 있음. 특허권의 포기는 특허권의 가치가 특허권을 유지 관리하는 비용에 비해서 높지 않은 경우 이루어지거나 더 이상 유지할 자금이 없는 경우, 사업을 그만두는 경우에 이루어지게 됨.

인도에서는 포기 시기와 관련해서 소정의 방법으로 신청한 경우라면 언제든지 포기할 수 있는 것으로 규정하고 있고, 포기 절차에 관해서 포기 신청이 있을 때에 장관은 소정의 방법에 의해 포기 신청을 공고하여야 하며 해당 특허에 이해관계를 가지는 사람 모두에게 그 취지를 통지하여야 한다고 규정함.

특히 특허권의 포기로 실시권자, 질권자는 불측의 손해를 입을 수 있어 통지 하도록 하는 규정을 두고 있음. 포기 시 이해관계인의 이의가 있을 경우에는 이를 장관에게 신청하여 그 의견을 들어 볼 수 있으며 특허권의 포기가 정당한 경우 포기가 인정되고 그렇지 않으면 특허권은 존속.

(2) 특허권의 취소

인도 특허법 제64조, 제65조 및 제66조에서 특허권의 취소에 대한 규정을 둠. 특허권의 취소는 제64조에서 사유를 열거하여 기재하고 있으며 제65조에서 원자력과 관련된 특허의 취소를, 제66조에서 공공의 이익을 위한 특허의 취소에 대해서 규정함.

- 일반적 취소 사유

인도 특허법 제64조에서 일반적인 특허권의 취소 사유에 대해서 열거적으로 나열함. 이와 같은 일반 취소 사유로 특허권이 취소되기 위해서는 이해관계인 또는 중앙정부의 제기에 근거해 심판부 또는 특허 침해 소송에 맞제기된 반소에 근거해 고등재판부가 다음의 열거된 이유로써 특허권을 취소할 수 있다고 규정함. 따라서 특허권이 취소되기 위해 이해관계인의 청구 또는 중앙정부의 청구가 필요하며 이렇게 제기된 특허의 취소 판단 주체는 심판부 또는 고등 재판소가 되며 특허의 취소에 대한 판단을 함. 다음은 특허권의 취소 사유에 대해 나열한 것으로써 이는 특허권의 거절 이유와 유사.

거절 이유와 관련해서 주체적인 요건으로서 특허권자 및 이해관계인과 관련된 규정이 있으며 실질적인 특허 요건으로 신규성, 진보성 및 산업상 이용 가능성과 같은 객체적 요건의 취소 사유가 존재하며, 마지막으로 절차 법인 특허법과 관련해서 일정한 절차 규정을 지키지 않은 경우 특허권이 취소될 수 있음.

인도에 진출함에 있어 특허권을 등록 받는 것도 중요하나 이를 잘 유지하는 것도 중요함. 부실한 특허를 사업 시작 전에 취소시킬 수도 있어 취소 사유를 미리 염두에 두어야 함.

우리나라와 마찬가지로 인도에서도 특허에 실시권이라는 제도가 존재. 실시권에는 우리나라의 통상실시권에 해당하는 비 배타적(non-exclusive) 실시권과 전용실시권에 해당하는 배타적(exclusive) 실시권이 존재하며 특히 배타적 실시권의 경우는 특허권자와 거의 동일한 취급을 하는 것에 유의하여야 함. 또한 강제 실시권에 대해서도 역시 알아봄. 우리나라와 강제 실시권이 인정되는 사유가 조금 차이가 있으므로 역시 이에 유의할 필요가 있음.

인도 역시 실시권을 설정하는 것이 가능하며 배타적인 실시권과 비 배타적인 실시권을 허여하는 것 모두 가능함. 실시권은 자신의 특허권에 대해서 타인에게 일정 기간 사용할 수 있도록 하는 권리로서 로열티와 같은 실시료를 받을 수 있을뿐더러 인도에 진출하는 기업에 있어 인도의 특허권을 허여 받고 이를 인도 자국 내 기업에게 라이선스를 주어 특허권을 실시하는 것 역시 진출하는 방법 중에 하나일 것인바 실시권에 대한 검토 역시 필요함.

강제 실시권은 특허권에 대해서 정부 또는 법 규정에 의해 강제로 실시권을 설정하여 주는 것임. 이는 특허권자의 권리를 제한하는 것으로 강제 실시권의 범위가 논란이 될 수 있음. 인도는 특허권의 기본적인 태도를 자국 내 산업 보호를 위해서 다른 나라보다 강제 실시권 허여에 좀 더 제한적인 태도를 보이고 있으며 이를 반영하기 위해 상당한 조문이 존재.

① 강제 실시권 사유

인도 특허법 제84조, 제92조 및 제92조 A에서 강제 실시권의 사유를 규정함.

특허법 제84조는 일반적인 강제 실시권 사유에 대해서 규정하고 있으며 그 조건으로 특허가 허여된 후 3년의 기간이 지나고 이해관계인에 한해서 장관에게 강제 실시권을 신청한 경우에만 인정되는 것으로써 그 사유로는 1)특허 발명에 관한 공중의 적절한 수요가 충족되어 있지 않은 것 2)특허 발명이 적정하게 적당한 가격으로 공중이 이용 가능하지 않은 것 3)특허 발명이 인도 영역 내에서 실시되고 있지 않은 것이 있고 위의 사유를 이유로 강제 실시권을 신청할 수 있음. 본조에서 근거하는 신청은 해당 특허에 근거하는 라이선스의 소유자라는 것에 구애받지 않고 신청할 수 있음.

또한 강제 실시권 신청을 하는 경우 강제 실시권 신청서를 작성하여 제출하여야 하는데 각 신청에서는 1)신청인의 이해관계의 내용 2)소정의 상세 사항 3)해당 신청의 기초인 사실을 기재한 진술서를 포함하여 제출해야 함.

이 신청에 대해서 적절하고 타당하다고 인정되면 장관은 강제 실시권을 허여. 나아가 이와 같은 강제 실시권이 허락되었으나 계속적으로 특허권자가 특허권의 실시를 하고 있지 않은 경우 중앙정부 또는 이해관계인은 강제 실시권 허락 명령을 받은 날로부터 2년의 기간 만료 후에 위와 같은 사유가 지속되고 있음을 이유로써 불실시에 의한 특허권의 취소를 신청할 수 있으며 이와 같은 신청이 있으면 장관은 신청서가 제출된 날로부터 취소 여부를 1년 이내에 결정하여야 함.

이와 같이 특허권의 실시가 불충분하거나 실시하고 있지 않은 경우 강제 실시권을 허여하거나 특허권의 취소가 일어날 수 있는데, 이는 특허권의 본질은 공중에 특허를 공개하여 그 대가로 특허권자에게 독점 배타적인 권리를 부여하는 것으로써 산업 발전에 이바지하기 위함인데, 단지 권리로서 등록을 받고 사용하지 않으며 타인의 실시를 막는다면 특허권의 목적을 달성하기 어려운바 발명이 적극적으로 실시될 수 있도록 하는 규정함. 따라서 인도에 진출하는 기업은 특허 출원 후에 일정기간 특허를 실시하지 않은 경우 강제 실시권이 허여될 수 있으며 때에 따라 특허권이 취소될 수 있으므로 이를 충분히 염두에 두어야 하며 특허권의 관리가 필요함.

위의 사유 말고도 1)중앙정부의 고시에 의한 강제 실시권이 허여되는 경우 2)일정한 예외 상황 하에서 특허 의약품의 수출에 대한 강제실시권이 허여되는 경우가 있음. 이는 국가적 긴급 상황 또는 공공의 이익을 위해서 공공의 비상업적 사용의 경우로서 중앙정부가 납득한 경우에는 공공의 이익을 위한 취지로써 강제 실시권이 부여될 수 있으며 의약제조 기술이 부족한 개발도상국에 오로지 수출을 목적으로 인도에서 특허를 실시할 필요가 있는 경우 인도적 차원에서 강제 실시권을 허여함.

② 강제 실시권의 기간, 조건 및 종료

강제 실시권 역시 실시권의 하나인바 사용에 대한 일정 기간 및 조건의 설정이 필요함. 특허법 제90조에서는 강제 실시권의 기간 및 조건에 대해서 규정하고 있으며 장관은 여기에 규정된 사항을 확보하도록 노력하여야 한다고 규정함. 아래는 강제 실시권 허여 시 고려해야 하는 조건들.

|

(i) 로열티 및 특허권자 또는 그 외의 사람으로 특허의 혜택을 받을 수 있는 사람에게 유보된 다른 대가(있는 경우)가 발명의 본질, 발명의 창작 혹은 개발, 특허의 취득 및 그 유효 유지에 지출한 비용 및 그 외의 관련 요인으로부터 적절한 것

(ii) 특허 발명이 그 라이선스가 허락된 당사자에 의해서 충분히 그리고 그 사람에게 적절한 이익을 수반해 실시되는 것 (iii) 특허 물품이 적절히 적당한 가격으로 공중에 있어 입수 가능하게 되는 것 (iv) 허락되는 라이선스가 비 배타적 라이선스인 것 (v) 실시권자의 권리가 양도 불가능인 것 (vi) 라이선스의 기간이(보다 짧은 기간이 공공의 이익에 합치하는 경우를 제외하고는) 특허의 잔존 기간에 대응하고 있는 것 (vii) 라이선스가 인도 시장에 있어서의 공급을 주요한 목적으로 하여 허락되고 있는 것 및 실시권자는 제84조 (7)의 (a)(iii)의 규정에 따라 필요한 때에는 특허 제품을 수출할 수도 있는 것 (viii) 반도체 기술의 경우는 허락되는 라이선스가 공공의 비상업적 사용을 위해 발명을 실시하는 것 (ix) 허락되는 라이선스가 사법 또는 행정 절차 후 반경쟁적이라고 결정된 관행을 교정하는 것일 때에는 필요한 때 특허 제품을 수출하는 것이 실시권자에게 허가되는 것 |

이와 같은 조건을 바탕으로 강제 실시권이 허여될 수 있음. 위에서 보듯 강제 실시권의 경우에 일정한 조건이 필요하며 아무 때나 인정되는 것은 아님. 이는 이를 너무 쉽게 인정해 버린다면 특허권자의 권리가 제대로 보호될 수 없기 때문에 특허권자의 사익과 공공의 이익 사이에서 공공의 이익이 해하여질 우려가 크고 특허권자가 권리의 오・남용 또는 불사용으로 보호할 필요성이 적을 때 인정될 것임.

강제 라이선스의 종료와 관련해서 특허권자, 특허의 권원 또는 이해를 얻은 사람의 신청을 통해 위와 같은 사유에 의하여 허락된 강제 라이선스는 그 부여에 이른 상황이 이미 존재하지 않게 되고 해당 상황이 재발할 우려가 없을 때인 경우로서 장관이 이에 대해서 확신할 수 있게 되면 강제 라이선스를 종료할 수 있음. 다만 해당 종료에 대해서 이의가 있으면 이를 판단하여야 하며 기존의 강제 라이선스가 허락되고 있던 사람의 이해가 부당하게 해쳐지지 않음을 참작하여 결정하여야 함.

- 기본 특허 출원료는 최대 30페이지, 10개 청구항 기준임. 이를 초과할 경우 페이지당, 청구항당 정해진 추가 비용을 지불해야 함

- 금액은 출원인의 자격에 따라 4개 분류로 나누고 있음

- 예를 들어, 개인이 디자인 출원을 신청할 경우, 디자인 출원료는 1600루피+(초과 페이지수*160루피)+(초과 청구항수*320루피)

- 인도 특허청 비용 자세히 보기 : https://ipindia.gov.in/form-and-fees.htm

| [표 6] 인도 특허 출원 비용 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| *단위: INR (KRW) | |||||

| 특허법상의 근거조문 | |||||

| 온라인 제출 | 직접 제출 | ||||

| (ⅰ) 자연인/스타트업/Small Entity/교육기관 | (ⅱ) 기타/ | (ⅰ) 자연인/스타트업/Small Entity/교육기관 | (ⅱ) 기타 | ||

| 기본 출원료 | 1,600 (24,910₩) |

8,000 (124,560₩) |

1,800 (28,030₩) |

8,800 (137,020₩) |

|

| 초과 페이지 | 160 (2,490₩) | 800 (12,460₩) | 180 (2,800₩) | 880 (13,700₩) | |

| 초과 청구항 | 320 (4,980₩) | 1,600 (24,910₩) | 350 (5,450₩) | 1,750 (27,250₩) | |

※ 참고사항

- 환율 : 1INR = 15.57KRW로 환산하여 1의 자리에서 반올림

별도의 특허 등록료는 없으며, 특허를 유지하기 위해서는 등록 후 3 년차부터 매년 정해진 연차료를 지불해야 함

| [표 7] 인도 특허 연차료 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 특허 등록 관납료 | ||||

| *단위: $(USD) | ₩(KRW) | |||

| 특허 유지료 | 등록후 3~6년차 | 50 | 70,200 | |

| 등록후 7~10년차 | 150 | 210,600 | ||

| 등록후 11~115년차 | 300 | 421,200 | ||

| 등록후 16~20년차 | 500 | 702,000 | ||

| 월 단위 연장 비용 | 50 | 42,120 | ||

※ 참고사항

- 환율 : 1USD = 1,303KRW로 환산하여 1의 자리에서 반올림

디자인은 특허사무국에서 같이 관할하고 있어서 그 연혁에서 특허법과 밀접한 관련이 있음. 디자인은 Invention & Design으로 특허와 같이 보호해왔으며, 현재 인도 특허상표청에서도 특허사무국에서 디자인에 관한 업무까지 같이 담당하는 구조를 이룸.

그러나 디자인에 관한 업무를 같이 하고 있을 뿐 디자인에 대한 제재 규정은 특허법과 똑같지 않고 별도의 디자인법인 “The Design Act of 2000”에 의해서 규율됨. 디자인은 Trips 조약 및 세계적인 흐름 속에서 산업 디자인에 대한 보호의 필요성이 점점 커지고 있는 실정이며 인도 역시 이런 흐름 속에서 디자인을 보호하기 위해 국제적 정세에 부합되도록 법을 개정하며 또한 “The Design Rules, 2001”과 같은 규칙을 통해서 보다 상세하게 디자인에 관한 규정을 두어 디자인의 출원에서 등록까지의 과정에 대해서 보호되도록 함.

2014년에 급속도로 변화하는 기술 및 국제 추세에 맞추기 위해서 규칙의 일부를 개정하였고 더 자세한 분류 및 구조를 통해서 산업 디자인에 대한 보호를 강화하는 방향으로 개정되어 지금도 이에 따르고 있음.

인도 및 우리나라 모두 디자인 보호와 관련해서 디자인에 대한 정의 규정을 가짐. 우리나라의 정의 규정에는 물품 및 글자체에 대한 디자인으로서 이에 대한 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것을 디자인으로 보고 이에 대한 보호를 해줌. 우리나라의 정의 규정을 살펴보면 디자인은 물품에 대한 디자인이어야 하고 시각을 통해서 미감을 일으키는 디자인에 대해서만 보호 대상으로 하고 있는 것을 알 수 있음. 이는 디자인권은 단순한 저작물에 대한 보호가 아니며 물품과 결합하여 물품에 대한 공업상 디자인을 보호해주는 것을 의미하는 것으로써 이와 같은 규정은 세계적으로 비슷한 추세를 보임.

인도 역시 우리나라와 마찬가지로 디자인에 대한 정의 규정을 가지고 있음. 인도 디자인보호법 제2조 (d)에서 이를 정의하고 있는데 그 규정을 보면 우리나라에 비해서 보다 상세하게 규정하고 있음. 그러나 인도 역시 물품과 결합된 디자인을 보호한다는 의미에서 우리나라와 차이가 없으며 실질적으로 물품에 대한 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합에 대한 것을 디자인으로 보호한다는 점에서는 우리나라와 같음.

이처럼 인도와 우리나라 모두 디자인보호법의 보호대상이 유사함.

그러나 우리나라는 디자인의 정의에서 글자체 역시 보호를 하고 있으나 인도에서는 글자체를 따로 디자인으로 보호하지 않는 차이점이 있음.

다른 차이점으로는 실질적인 법 적용에는 차이가 없으나 인도 디자인보호법에서는 저작물 등은 디자인의 보호 대상이 되지 않음을 명문으로 규정하고 있는바 우리나라보다 적극적으로 조문을 구성함.

인도는 디자인 등록 요건으로써 공업상 이용가능성, 신규성, 창작성을 갖출 것을 요구하고 있으며 인도 역시 선출원주의 국가이기 때문에 먼저 출원할 것을 등록 요건으로 하고 있으며, 비방적인 또는 외설적인 사항을 포함하거나 담고 있지 않을 것을 그 요건으로 함.

우리나라 역시 디자인보호법에서 디자인 등록 요건으로써 신규성, 창작성, 공업상 이용가능성, 선출원주의를 요건으로 한다는 점에서 인도와 일치. 디자인 역시 창작물에 대한 일정한 보호를 해주는 것이고, 산업발전을 이바지함이 그 목적인바 물품과 결합하여 공업상 이용 가능한 것에 대해서만 이를 인정해 주는 것으로 등록 받기 위한 요건은 동일. 또한 우리나라의 등록 요건 규정에는 포함되어 있지 않으나 우리나라 역시 비방적인 것 또는 외설적인 사항에대해서는 공공질서 및 공서양속을 위하여 등록을 허여하지 않음.

(1) 신규성

신규성이란 출원 디자인이 그 출원일 또는 우선일 이전에 국내 또는 국외에서 사용되거나, 서면 또는 기타 형태에 의해 이미 공지된 다른 산업디자인과 유사하지 않음. 신규성과 관련해서 우리나라 및 인도 모두 이와 관련된 규정을 두고 있는 것을 볼 수 있음. 우리나라는 디자인보호법 제 33조 제1항에서 국내외에 공연 실시 및 반포된 간행물에 게재된 디자인 또는 이와 유사한 디자인에 대해서는 등록을 허여하여 주지 않는 것으로 규정하고 있으며 인도 역시 제4조 (b)에서 출원일 또는 우선일 전에 공개 또는 다른 어떤 방법으로 인도 또는 외국에서 공중에게 개시된 것에 대해서는 디자인을 허여할 수 없는 것으로 규정함.

인도와 우리나라에 있어서 신규성 판단의 기준은 국제주의로써 세계적으로 공지되어 있는지 여부를 판단한다는 점에서 유사. 그러나 우리나라는 공지의 형태에 대해서 보다 자세하게 규정하고 있다는 차이점이 있으며 인도에서는 유사 디자인에 대한 제재에 대해서 명확히 하고 있지 않으나 우리나라의 경우에는 유사 디자인 역시 신규성 상실의 대상이 되는 것으로 규정함.

이에 대해서 인도의 경우에는 동일하거나 실질적으로 동일한 디자인으로 볼 수 있는 경우라면 인도 역시 이를 신규성 상실로서 등록이 이루어지지 않을 것으로 보임.

(2) 신규성 상실의 예외 규정

디자인이 공지 또는 공개되어 있었던 경우라면 신규성 요건을 만족하지 못하여 디자인 등록이 허여되지 않음. 그러나 디자인을 완성한 후 출원 전 공개되었다는 사정만으로 디자인 출원을 신규성 상실로서 등록을 허여하지 않으면 출원인에게 가혹할 수 있는바 출원되더라도 일정 요건을 갖추면 신규성이 상실되지 않는 것으로 보는 규정이 있음. 이에 대해서 우리나라는 신규성 상실 사유로서 디자인보호법 제33조 제1항에 규정하고 있으며 이는 디자인 등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 디자인, 디자인 등록 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 디자인 및 이와 유사한 디자인으로 규정하고 있으며, 우리나라 디자인보호법 제36조에서는 위의 디자인보호법 제33조 제1항에 해당하는 사유가 발생하더라도 1)공개 후 12개월 내에 디자인 등록 출원을 하고 2)출원 후 30일 내에 증명서류를 제출하는 경우라면 신규성이 상실되지 않는 것으로 규정함. 또한 3)디자인등록여부결정 전까지 증명서류를 제출할 수 있어 의사에 반한 공지의 경우 신규성이 상실되더라도 일정 요건을 충족시킨다면 디자인 등록을 받을 수 있음.

인도의 신규성 상실의 예외와 관련해서는 우리나라와 조금 다르게 규정함. 인도 역시 인도 디자인보호법 제21조에서 중앙정부에 의한 관보의 고시에 따라 본조가 적용되는 산업 및 그 외의 박람회에서 박람회 개최 기간 중 또는 그 이후에 디자인 혹은 디자인이 적용된 물품의 전시 또는 디자인표시의 공개이거나 타인의 박람회 기간 중 또는 이후에 허가 없는 공개로서 공개 후 6개월 내에 출원이 이루어지고 소정의 양식으로 장관에게 사전에 통지하는 경우에 있어서 신규성이 상실되지 않는 것으로 보고 있음.

이는 박람회뿐만 아니라 기타 공개 사유까지 포함하는 우리나라 신규성 상실 규정과 조금 다른 것으로써 인도는 중앙정부 등이 인정한 산업의 박람회와 관련해서 공개된 경우에만 신규성 상실의 예외를 인정하는 태도를 보임. 또한 증명서류 역시 우리는 출원일 후 30일 내에 제출하도록 하고 있으나 인도에서는 이와 같은 기간이 아닌 출원에 있어서 소정의 양식을 갖춘 서류에 대한 사전 제출을 통해서 이를 인정받을 수 있는바 우리나라에 비해서 더 소극적으로 규정함.

따라서 인도에서 신규성 상실의 예외 주장을 하는 경우라면 우리나라와의 차이를 고려해서 신규성상실이 되는 사유가 어떤 것인지 검토하여야 하며 소정의 서류를 제출하여야 함을 유의하여야 함.

(3) 창작성

용이 창작 디자인이란, 당업자가 출원 전 국내외 공지 등이 된 디자인 또는 국내 주지 형태에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인. 용이 창작이 가능한 디자인에 독점 배타권을 부여하지 않는 것은 보호가치가 있는 디자인만을 등록대상으로 하여 높은 수준의 창작을 유도하고 나아가 산업발전에 이바지하고자 함.

우리나라는 디자인보호법 제33조 제2항에서 이를 규정하고 있으며, 디자인 등록 출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지에 해당하는 디자인의 결합에 의하거나 국내에 서 널리 알려진 형상 모양 색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 대해서 는 신규성을 만족함에도 불구하고 디자인 등록을 받을 수 없다고 규정함.

인도 역시 디자인보호법 제4조 (a)에서 창작성이 있을 것을 요구하고 있으며 제4조 (c)에서 “주지 디자인 또는 주지 디자인의 결합으로부터 두드러질 정도로 식별력이 없는 것은 등록을 받을 수 없다.”고 하여 인도 역시 창작성이 있는 디자인에 대해서만 디자인 등록을 허여하고 줌.

이는 디자인권 역시 독점 배타권으로서 법 목적에 부합하여 높은 수준의 창작을 유도하기 위한 것으로 인도와 우리나라 모두 유사한 규정을 둠.

(4) 공업상 이용 가능성

디자인보호법은 산업재산권법의 범주에 속하고 디자인보호법의 목적은 물품의 수요증대를 통한 산업발전에 이바지함에 있기 때문에 공업상 이용 가능한 디자인을 순수한 외형의 미감을 시각이라는 관점에서 파악하여 이에 법적 보호를 부여하는 것임.

우리나라의 디자인보호법 제33조 제1항 본문에서는 디자인의 등록요건으로서 공업상 이용가능성이 있을 것을 요구함. 공업상 이용 가능한 디자인이란 공업적 생산방법에 의해 동일 물품이 양산 가능한 디자인을 말함. 따라서 공업상 이용 불가능한 디자인이란 물품에 화체되어 있지 않은 디자인, 표현이 불명확하여 구체적으로 특정할 수 없는 디자인, 공업적인 방법으로 양산이 불가능한 것 등이 이에 해당.

인도에서는 디자인보호법 제2조에서 디자인에 대한 공업상 이용 가능한 디자인에 대해서만 디자인 보호법상의 보호 대상으로 규정하고 있는바 우리나라와 유사.

(5) 선출원주의

동일 또는 유사한 디자인에 대하여 2이상의 출원이 경합한 경우 가장 먼저 출원한 자에게 디자인등록을 허여하는 것임. 디자인권의 본질은 독점 배타권이므로 중복된 권리가 발생하는 경우 권리의 저촉이 발생하기 때문에 이를 방지하기 위함. 선출원주의는 산업발전이라는 디자인 제도의 목적에 부합하여 심사절차상으로는 심사의 촉진이라는 행정적 목적에도 잘 부합. 그러나 선출원주의는 선창작, 선발명주의와는 달리 진정한 창작자의 보호가 미흡하고 출원을 서두르는 과정에서 불충분한 상태에서 출원이나 권리화의 필요성이 적은 출원이 발생할 수 있다는 단점이 있음.

우리나라는 디자인보호법 제46조에서 선출원주의를 명문으로 규정함. 서로 다른 날에 2이상의 디자인 등록 출원이 있는 경우에는 먼저 디자인 등록 출원한 자가 등록받을 수 있으며, 동일자 출원의 경우에는 협의에 의해 정해진 하나의 디자인 등록 출원인만이 등록받을 수 있음. 특허청장은 동일자 출원인 경우에 일정한 기간을 정하여 협의 명령을 하여야 하며 협의가 불성립되는 경우에는 어느 디자인 등록 출원도 등록받을 수 없음.

인도 역시 디자인에 대해서는 선출원을 한 디자인에 대해서만 디자인 등록을 받을 수 있는 것으로 규정함.

디자인 출원 역시 창작물에 대한 보호로서 등록 요건을 가지고 있는바 디자인 출원이 있으면 디자인에 대한 실질 심사를 거쳐서 이와 같은 요건을 갖춘 경우에는 디자인 등록이 이루어짐. 우리나라와 인도 모두 심사 청구를 따로 할 필요 없이 출원 순서대로 심사를 받아 등록 여부를 판단.

하지만 심사제도와 관련해서 우리나라와 인도의 차이점이 존재. 우리나라의 경우는 심사 제도를 취하고 있지만 유행성이 강한 물품 및 기타 여러 가지 이유를 바탕으로 일정 물품에 대해서는 심사를 하지 않는 무심사를 통해 등록이 이루어지는 제도가 있으며, 그 이후에 이의 신청이 있는 경우에 한해서 디자인의 실질적 등록 요건을 갖추었는지 판단하는 제도가 있음. 이를 무심사 제도라고 하는데 유행성이 빠르거나 디자인 등록에 있어서 오랜 시간이 걸리게 되면 디자인권의 의미가 상실되는 일정 물품에 한해서 이 제도를 이용할 수 있음.

인도 디자인보호법에서는 무심사 제도의 규정이 없음. 인도 디자인보호법 제5조 제1항에서 디자인출원이 실질적인 디자인 등록 요건을 갖추고 있으며 공서양속에 반하지 않는 경우로서 심사관이 출원 순서대로 심사를 하여 이에 대한 보고서를 장관에게 제출하도록 하는바 실질적으로 모든 출원에 대해서 심사가 이루어지고 있는 것으로 보임.

우리나라에서 무심사 대상의 물품을 인도에 디자인 출원하더라도 무심사 대상에 해당하는 것이 아니므로 이에 대한 대비 및 주의가 필요함.

디자인이란 그 물품의 하나 이상의 시각 특징으로부터 야기되는 모든 외관을 말함. 디자인보호법상 물품이란 공업적으로 제조되거나 수작업으로 만들어진 것을 말하며 물품의 구성요소라도 그 물품과 독립하여 존재 할 수 있는 경우 물품으로 볼 수 있음. 시각적 특징이란 물품과 관련한 물품의 형상,구성, 패턴, 장식을 포함하나 이에 한정되지는 않음.

즉 디자인이란 그 자체로서 특정의 형상, 패턴 또는 구성과 같은 형태로서 2차원 또는 3차원적인 형상 모두 보호의 대상이 될 수 있으나 디자인 자체에 대한 보호를 하는 것이 아니라 물품에 관한 디자인으로서 보호받을 수 있는 것임. 디자인이란 물품에서의 심미감 등을 줄 수 있는 창작품에 대해서 부여하는 것이지 단순한 장치나 물품과 관련하지 않은 그림 및 캐릭터 같은 경우는 저작권의 대상이 될 수 있을 뿐 디자인보호법상 디자인으로 보호를 받을 수 없음.

디자인은 물품과의 연관성을 고려하지 않고 디자인이라는 특정의 형태를 생각하기 쉬우나 우리나라 및 세계적으로 보호하고 있는 산업디자인은 물품과의 관련성을 바탕으로 해서 특정 물품에 대한 디자인을 창작하고 창작한 자를 보호하고자 하는 취지에서 인정되는 권리.

디자인권은 그 출원의 수가 많지 않고 관련 규정도 적으나 기능성을 보호하는 특허의 중요도만큼 물품의 심미감도 산업 발전에 있어 중요한 부분이 되어가고 있으며 상품의 매출에 큰 영향을 미치고 있는바 디자인권의 중요성이 부각되어가고 있음.

디자인은 타인의 모방이 용이하며 사이클이 짧아 침해 행위에 대한 빠른 대처가 이루어지지 않으면 의미가 없어지는 경우가 많으므로 디자인권의 등록을 사전에 받아두는 것이 중요함.

디자인보호법에서 규정하고 있는 디자인은 지정 물품과의 관련성이 중요한 점, 주요 거절이유에 해당하는 신규성 및 창작성을 살펴봄. 특히 인도에도 신규성 상실의 예외 규정이 있으나 모든 공지가 그 대상이 되는 것이 아닌 중앙 정부에의 관보 고시에 의한 박람회 등을 통해 공지된 디자인만 이에 해당하게 되는 점을 반드시 주의하여야 함.

① 물품과의 관련성

인도 디자인보호법 제6조 제1항에서 ‘디자인은 소정의 물품 군에 포함된 물품의 일부 또는 전부에 관해서 등록받을 수 있다.’라고 규정하고 있어 디자인의 대상은 물품과 관련하여 등록된다는 것을 명확히 규정함. 이는 저작권과 구별되는 것으로 단순한 미적 창작물은 물품과 무관한 저작물 자체로서 저작권법의 보호를 받을 수 있을 뿐 디자인보호법으로 보호받을 수 없기 때문임 또한 물품의 외관을 보호하기 위한 것으로 상품의 출처 표시기능을 하는 표지인 상표와도 차이가 있음.

디자인 출원의 경우 특정 물품 군에 포함된 물품으로 하여야 하며 어느 군에 속하는지 의문인 경우 장관이 결정하며 최종 결정은 장관의 결정을 따르는 것으로 함.

② 공서양속 및 공공질서 위반

인도 디자인보호법 제4조 (d)에서 ‘비방적인 또는 외설적인 사항을 포함하고 담고 있는 것’은 디자인 등록을 받을 수 없다고 규정함. 이는 디자인 자체가 공서양속에 어긋나거나 외설적인 이미지 등을 가지고 있는 경우 공서양속 및 공공질서를 고려하여 디자인 등록을 허여할 수 없다는 취지로 우리나라도 이와 유사한 규정이 있음.

인도의 디자인 출원은 신규한 디자인에 대해서만 배타적인 권리를 인정. 이는 디자인을 받기 위한 요건으로서 창작을 바탕으로 새롭게 만들어진 권리에 대한 보호를 위한 것이기 때문에 당연히 새로이 만들어진 디자인에 대해서만 디자인 등록을 받을 수 있는 것으로 규정한 것임.

또한 인도 특허법 제4조 (b)에서는 등록 출원의 출원 전 또는 우선일 전에 공개 또는 사용에 의해 또는 다른 어떤 방법으로 인도 또는 외국에서 공중에게 개시된 것에 대해서는 등록을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있어 신규성에 대해서는 출원일을 기준으로 하며 그 전에 공개된 것은 신규성 상실의 자료로 삼아 이와 같이 공개된 디자인에 대한 출원은 거절되는 것으로 볼 수 있음.

① 신규성 상실의 예외

특허법에서는 출원일 전에 공개된 경우라 하더라도 일정한 요건을 갖춘 경우라면 발명이 공개되지 않는 것으로 보아주는 제도가 있음. 디자인보호법에서도 역시 출원 시 일정한 요건을 갖추어 출원하는 경우라면 공개되지 않는 것으로 보아주는 제도가 존재함.

도 디자인보호법 제21조는‘중앙정부에 의한 관보의 고시에 따라 본조가 적용되는 산업 및 그 외의 박람회에서 박람회 개최 기간 중 혹은 그 후에 디자인 혹은 디자인이 적용된 물품의 전시 또는 디자인 표시의 공개이거나, 누군가에 의해 다른 장소에서 개최된 박람회의 개최 기간 중 혹은 그 후의 디자인 혹은 디자인이 적용된 물품의 전시 또는 디자인 표시의 공개이며, 디자인 소유자의 묵인 혹은 동의를 얻지 않는 공개는 해당 디자인이 등록되는 것을 방해하거나 그 등록을 무효 되게 하지 않음. 단 이를 위해서는 해당 디자인 혹은 물품을 전시하거나 디자인 표시를 공개하는 전시자가 장관에게 소정의 양식으로 통지를 하고 공개일로부터 6개월 내에 출원 할 것을 요건으로 한다.’

디자인은 창작물이라는 점, 디자인은 박람회나 전시회 등에서 주로 공개되는 사실에 기인하여 박람회 또는 전시회 등에서 공개 되거나 타인이 이를 보고 정당 권리자의 허락 없이 공개한 경우에 이와같은 공개는 신규성 상실 사유로 삼지 않아 등록을 받을 수 있는 것으로 규정하고 있으며 그 기간은 특허법과 동일하게 6개월로 함.

디자인 출원 역시 특허 출원과 같은 취지로 이와 같은 규정이 있으며, 실제로 인도에 진출함에 있어 디자인은 출원 전 전시회 또는 박람회 등에서 공개되는 경우가 있어 디자인 출원 시 본 규정을 염두에 두어 불이익을 받는 일이 없도록 하여야 함.

창작성 역시 인도 디자인 등록을 위한 실질적 요건. 디자인 출원은 단순히 공개된 것을 기준으로 하여 이를 조합하는 것이나 기계적인 결합으로서 사람에게 심미감을 주지 못하는 것은 단순한 결합에 불과하여 창작성 요건을 충족하지 못해 등록을 허여하지 않고 있음. 인도 디자인보호법 제4조(a)에서 신규성 또는 창작성이 없는 디자인을, 제4조 (c)에서 주지 디자인 또는 주지 디자인의 결합으로부터 두드러질 정도로 식별할 수 없는 것에 대해서는 등록을 받을 수 없다고 규정하며 창작성이 있을 것을 요구함.

비록 기존에 공개된 디자인과 다르다 하더라도 단순한 변경에 불과한 경우 창작성 위반에 해당하여 디자인권 등록에 이르지 못할 것임. 사람들에게 널리 알려질 정도로 주지된 디자인의 단순 결합 역시 두드러질 정도로 심미감을 불러일으키지 못한다면 등록을 받을 수 없을 것임. 인도에서 디자인 출원을 함에 있어서 신규성 있는 것뿐만 아니라 기존의 공지 디자인에 비해서 창작성을 가지는 디자인에 한해서 등록이 가능함.

출원에 필요한 서류, 기재 방법 등을 알아보고 지정물품의 선택 및 1군의 물품에 대해서 살펴보며, 선출원주의 위반 및 지불해야 하는 수수료를 살펴봄.

디자인 출원을 하기 위해서는 출원서를 특허상표청에 제출하여야 함. 인도 디자인보호법 제5조 제2항에서 ‘출원은 소정의 양식을 갖추고, 소정의 방법으로 특허상표청에 제출하여야 하며, 소정의 수수료를 납부하여야 한다.’라고 기재하여 디자인 출원 시에 일정 서류 및 수수료를 납부하여 일정 방법에 따라 출원을 하여야 함. 소정의 서류는 출원서, 도면, 투사도 및 표지사항을 말하는 것으로 각각 4부씩 제출하여야 함.

① 출원서

출원서는 표지사항 및 출원서 각각을 4부씩 첨부하여 출원하여야 하며 각각에는 출원 날짜를 기재하여야 하고 출원인의 서명 및 대리인이 있는 경우에는 그의 서명을 기재하여 출원하여야 함. 또한 디자인 출원의 경우에는 디자인 자체가 권리 범위가 되는 것이기 때문에 도면을 같이 제출하여야 하며 위에서 보았듯이 디자인은 저작물과 같이 디자인 자체를 보호하는 것이 아니라 디자인이 물품과 결합된 상태로 보호되는 것이기 때문에 출원서는 동일 물품 분류에 대한 1 또는 2이상의 물품을 기재하여 출원하여야 함.

또한 장관이 요구하는 경우에는 디자인의 사용용도 및 해당 물품의 사용 목적에 대해서 기재하여야 함.

디자인권 역시 특허권과 마찬가지로 창작에 대한 보호를 받기 위한 권리로서 일정한 권리 범위가 존재하며, 절차의 안정성을 위해서 이와 같은 출원서 및 기타 서류를 작성하여 출원하도록 함.

② 문서 기재 방법

디자인 출원은 위에서 보았듯이 도면을 통해서 권리범위가 확정됨. 도면에 대한 기재 및 그 형식에 있어서 명확성을 유지하여야 하는바 인도는 디자인 출원에 있어서 일정한 기준을 정해놓고 이를 지키도록 함.

디자인 규칙 제7조에서 모든 서류는 영어 또는 힌두어로만 작성하여야 하며 도면과 표지사항을 제외하고는 모두 A4용지로 작성하도록 함. A4용지는 4cm의 여백을 두고 작성하여야 하며 양면을 사용할 수 없고 출원인의 서명을 기재하여야 함.

장관이 요구하는 경우 언제든지 추가 서류에 대한 사본을 제출하여야 하며 출원인이 아닌 자를 출원서에 기재하는 경우에 그 사람의 상세 정보를 기재하여야 함.

③ 표지사항

표지사항은 출원인이 한 디자인을 나타내는 서면으로서 여기에는 출원인이 한 디자인과 거의 동일한 도면, 사진, 또는 기타 컴퓨터 그래픽과 같은 디자인에 대한 것을 정확히 기재하여야 함. 또한 표지사항을 작성함에 있어서 A4(210mm × 296.9mm)로 한 면만을 작성하여 제출하여야 함. 표지사항은 디자인의 권리 범위를 정하는 기준이 될 수 있기 때문에 명확히 작성하여야 하며, 출원인이 출원하고자 하는 디자인의 실물과 거의 유사하게 작성하는 것 역시 필요함.

또한 도면 작성 시 어구, 문구 또는 숫자는 디자인을 함에 있어서 필수 불가결의 요소가 아니라면 이를 기재하지 말아야 함.

인도는 선행 디자인의 경우 출원 번호 또는 출원일자 등으로만 검색 가능하도록 함. 즉 출원 전 미리 검색을 통해 등록 가능성 여부를 판단하기는 어려울 것이고 출원 후 거절이유가 통지되었을 경우 출원 번호를 통해서 어떤 디자인인지 확인하거나 디자인권자가 침해임을 주장하며 내용증명 서신을 보냈을 때 또는 자신의 출원 디자인의 현재 상태를 확인하기 위하여 디자인 검색 엔진을 사용할 수 있을 것임. 인도는 인도 특허상표청(http://ipindiaservices.gov.in/designsearch/)에서 디자인 검색 엔진을 제공하는데 웹사이트에서 등록된 디자인 또는 공개된 디자인을 검색할 수 있음.

인도 디자인보호법 제5조 제3항에서는 ‘하나의 디자인은 하나의 군에 한정하여 등록할 수 있으며 디자인을 등록해야 할 군에 대하여 이의가 있는 경우는 장관은 그 이의를 결정할 수 있다.’라고 기재하여 하나의 물품 군에만 디자인 등록을 받을 수 있는 것으로 함. 그러나 하나의 물품 군이라면 이 물품 군에 속하는 1 또는 2이상의 물품에 대해서 디자인 등록이 가능한 것으로 규정함.

이는 특허권에서의 1발명 1출원주의와 대비되는 개념으로서 디자인권 역시 서로 유사한 물품에 대해서는 하나의 물품류로 하였는바 이들에 대한 복수개의 물품을 선택하여도 심사의 어려움이나 관리에 있어서 어려움이 크지 않으나 서로 다른 물품 군에 대해서 동일한 디자인 출원을 하는 경우라면 심사의 어려움이 있고 관리도 어려울 수 있기 때문에 이와 같은 제재를 두고 있는 것임.

인도의 디자인보호법 역시 선출원주의를 취함. 따라서 타인이 동일 또는 유사한 디자인에 대해서 먼저 출원을 한 경우라면 디자인 출원은 등록되지 않음.

이는 타인과의 관계에 있어 적용되며 자신이 한 디자인 출원은 본인이 전에 한 출원이 거절받지 않도록 하기 위해 인도 디자인보호법에서는 자신이 한 출원이 이미 등록되어 있고 그 디자인권자가 동일 물품 군에서 1 또는 2이상의 다른 물품에 대해서 출원을 한 경우에는 자신이 한 출원 또는 그 공개로 인하여 다른 물품에 대한 자신의 출원이 거절되지 않는 것으로 규정함. 다만 이런 경우 후속 출원이 등록되어도 그 존속기간이 이전에 등록받은 디자인권의 존속기간을 넘지 않도록 제재함.

디자인 출원이 선출원주의 위반이라고 하더라도 해당 출원이 계류 중인 동안 해당 출원인이 먼저 출원 등록된 디자인의 소유자로 등록되었을 때, 즉 이전 등록된 권리와 동일인으로 인정되는 경우 선출원 위반이 되지 않고 등록받을 수 있는 것으로 규정함.

디자인 등록 출원의 심사 일반, 방식 심사, 실질 심사, 심사 절차를 살핀 후 거절이유를 극복한 사례를 살펴봄. 디자인 출원은 심사 청구를 별도로 필요로 하지 않음을 유의하여야 함.

디자인 출원서가 접수 되고 나면 디자인 출원에 대한 심사가 진행. 특허법은 심사를 위해서는 심사 청구를 한 후에 심사 절차가 진행되는 구조로 됨. 이는 불필요한 심사를 줄이며 절차의 간이성 및 신속성을 위한 것임. 그러나 디자인의 경우 아직 디자인 출원의 숫자가 많지 않으며 판단이 도면비교를 통해 이루어지기 때문에 간단하게 판단할 수 있어 별도의 심사 청구를 하지 않아도 출원된 순서대로 심사를 진행하도록 규정됨.

따라서 디자인이 출원되면 심사 청구가 없어도 출원 순서에 따라서 심사가 진행. 심사는 형식에 맞는 출원인지를 살피는 방식심사를 한 후 등록 요건을 갖추었는지 실질 심사를 하게 되며 거절 이유가 없다면 등록을 허여함.

방식심사와 관련해서 인도의 디자인법 및 규칙을 바탕으로 출원이 규정된 양식에 맞게 작성되었는지 여부를 검토하게 됨. 또한 우선권 주장 시에는 우선권 서류를 명확히 갖추었는지, 번역문 제출이 필요한 경우에는 번역문이 제출되었는지, 또는 기타 증명 서류가 제대로 갖추어져 있는지 여부 등을 판단하게 됨. 실질 심사는 디자인의 등록 대상인지, 신규성, 창작성, 및 공서양속에 반하는지 여부 등을 판단하여 등록 가능성을 심사.

심사관이 심사에 착수하면 디자인권의 등록 요건을 갖추었는지 여부를 검토하고, 그 후에 해당 디자인에 대한 상세 사항을 소정의 방법으로 공고하여 이를 공중이 열람할 수 있 도록 함. 디자인권의 등록 요건에 대한 심사관의 판단을 바탕으로 거절이유가 있다면 장관은 출원인에게 거절이유 통지 및 이를 보정할 수 있는 기회를 주며 이 때 거절 이유를 통 지 받은 날로부터 3개월 이내에 거절이유를 제거하여 청문을 신청하며 그렇지 않으면 출원을 포기하는 것으로 간주 됨. 또한 청문 신청이 있는 경우 장관은 그 신청에 대한 청문 일자를 결정하고 청문에 대해서 판단한 후 거절 또는 허여에 대한 결정을 함.

특허권 및 디자인권은 발명 또는 디자인 창작에 대한 공개 대가로서 일정 기간 독점 배타권을 주는 제도. 따라서 디자인권 역시 일정 기간이 지나면 그 권리가 소멸하기 때문에 그 기간에 대해서 알아둘 필요성이 있음. 이를 존속기간이라고 하며 존속기간은 각 나라마다 다를 수 있는바 우리나라와 인도의 존속기간을 비교.

우리나라의 디자인권의 존속기간은 디자인권 설정등록이 있는 날로부터 디자인등록출원일 후 20년. 다만 관련 디자인의 경우에는 그 기본 디자인권의 존속기간 만료일로 한다고 하여 실질적으로 기본 디자인을 등록 후 20년간 보호함.

인도의 디자인권 존속기간은 우리나라와 미세한 차이가 있음. 인도 역시 우리나라와 마찬가지로 디자인권 설정 등록이 있는 날을 기산점으로 하여 존속기간을 판단. 그러나 인도는 등록일로부 터 10년의 기간 동안 디자인권을 가지는 것으로 규정, 원하는 경우 5년의 기간을 더 연장하여 보호를 받을 수 있는 것으로 규정함.

결국 인도 디자인권의 최대 보호 기간은 15년이고 디자인권의 관리 및 보호에 있어서 디자인권의 가치 및 시대적 흐름을 고려할 때 10년의 기간 동안 디자인권을 인정해주고 그 이후에 선택적으로 연장할 수 있게 해주는 인도의 제도가 더 효율적.

또한 인도의 디자인권의 연장에 있어서는 기간 연장 신청서 및 일정액의 수수료를 납부하여야 한다는 점에서도 기간 연장 신청을 하지 않는 우리나라와의 다른 점이라고 할 수 있으며 인도 진출 시 우리나라와 달리 15년 기간을 보호받고 싶으면 기간 연장 신청을 하여야 함을 유의.

디자인권의 일반적인 소멸사유로 포기, 존속기간의 만료 및 등록료 미납 등이 있음. 디자인권자의 의사에 의해서 소멸하거나 일정 시간의 보호 기간이 지나 소멸하는 경우로서 디자인권자가 충분히 예상할 수 있고 충분히 대처할 수 있는 소멸사유임.

디자인권의 소멸 사유 중에서 디자인권자의 의사에 의하지 않고 법에 의해서 디자인권이 소멸되는 경우가 있음. 인도 디자인보호법 제19조에서 디자인권의 취소 사유에 대해서 규정하고 있으며 무분별한 신청을 막기 위해 이해관계인에 한해서 다음 열거된 사유에 한해 취소 심판을 청구할 수 있게 함.

(a) 해당 디자인이 먼저 인도에서 등록된 경우

(b) 해당 디자인이 등록일 전에 인도 또는 외국에서 공개된 경우

(c) 해당 디자인이 신규성 또는 창작성이 있는 디자인이 아닌 경우

(d) 해당 디자인이 본법에 의하여 등록 가능하지 않은 경우

(e) 해당 디자인이 제2조 (d)에 정의된 디자인이 아닌 경우

위의 5가지 사유로 디자인권의 취소 신청을 할 수 있음. 취소 사유는 대부분 디자인권의 실질적인 등록 요건으로 심사 단계에서 하자를 발견하지 못한 경우 하자 있는 권리를 존속시키지 않기 위해 취소할 수 있음을 규정함.

심사 과정을 거쳐서 디자인권이 등록 요건을 만족하는 경우라면 출원은 등록에 이르게 됨. 디자인 등록이 이루어지면 장관은 신속하게 해당 디자인에 대한 상세 사항을 소정의 방법으로 등록 공고하여야 하고 그 후 해당 디자인을 공중이 열람할 수 있는 상태로 만들어 주어야 함. 이는 특허권이 등록이 되면 등록 공고 되는 것과 비슷한 것으로 디자인 등록에 대한 공고를 통해서 디자인의 존재를 알리기 위함. 특허법과 차이점이 있다면 특허 출원은 출원일 후 18개월이 지나면 출원 공개 제도를 통해서 공개되나 디자인권의 경우에는 등록과 함께 등록 공고를 통해서 처음 공개된다는 점에서 그 차이점을 살펴볼 수 있음.

또한 이렇게 디자인 등록부에 등록이 되면 특허상표청에서는 디자인 등록부에 이를 기재하여 지속적으로 보전.

디자인권이 등록되고 나면 디자인 출원인은 해당 디자인권의 소유자가 되며 인도 특허상표청은 디자인 소유자에게 등록증을 부여.

디자인권이 등록 되면 디자인권은 정부에 의해서 일정 기간 독점 배타권으로서의 권리를 인정받게됨. 존속기간은 인도 디자인보호법 제11조에서 등록일로부터 10년간 유지된다고 규정함. 또한 5년의 기간 동안 추가적으로 연장할 수 있는 것으로 규정하고 있으며 이때 장관에게 소정의 수수료를 납부하고 일정한 서류를 제출하여 연장 등록을 받을 수 있음. 결국 최종적으로 인도에서의 디자인권은 등록일로부터 최대 15년의 기간 동안 보호받을 수 있음.

디자인권이 등록되고 나면 디자인권의 권리 범위가 존재함. 특허권과는 달리 청구항 및 구체적인 서술적 내용이 존재하는 것이 아니라 도면, 사진 등의 그림에 의해 권리범위가 정해지기 때문에 그 범위가 명확하지 않을 수 있음. 인도 디자인보호법 제22조에서는 등록 디자인의 도용과 관련된 규정을 통해서 권리범위에 대해 간접적으로 규정함.

디자인권의 침해는 동일하거나 실질적으로 동일하다고 판단되는 디자인을 등록받은 물품군의 물품에 사용하는 경우 또는 부정적인 사용이거나 모방이 명백한 경우에 있어서 물품에 대한 판매, 수입 등의 행위를 하는 경우가 해당되는 것을 알 수 있음. 즉, 디자인권은 디자인이 동일할 뿐만 아니라 사용된 물품도 같은 물품류에 속하여야 권리범위에 해당하게 됨. 디자인권은 저작권과는 달리 디자인 자체만을 위한 등록이 아니라 물품에 대한 디자인을 보호받는 것이기 때문에 이와 같이 실질적으로 동일한 디자인을 같은 물품류에 사용하는 경우에만 디자인권의 침해를 인정하게 됨. 따라서 디자인 출원 및 등록에 있어서 사용하고자 하는 물품뿐 아니라 사용할 여지가 있는 물품류도 면밀히 검토 후 출원에 임하여야 할 것임.

실시권이란 소유자의 사용권 범위 내에서 다른 기관 또는 개인에게 부여받은 독점적인 디자인권을 사용할 수 있는 권한을 주는 것으로써 실시권 설정은 서면계약의 형태로 실행되어야 함. 라이선스는 권리의 성격에 따라 전용실시권과 통상실시권으로 구분됨. 전용실시권은 라이선스의 범위 및 기간 내에서 사용권자에게 독점적이고 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 주는 것으로써 허여권자는 제3자와 지식재산권 대상의 사용을 위한 라이선스 계약을 결정할 수 없고, 피 허여권자의 허락 없이 지식재산권 대상을 사용할 수 없는 계약을 의미. 통상실시권은 라이선스의 범위에 대해서 비 배타적으로 디자인을 사용할 수 있는 권한만을 부여하는 것임.

디자인권 역시 하나의 권리로서 양도의 대상이 될 수 있음. 다만 권리의 양도가 있었음을 특허상표청에 통지하고 등록부에 기재하여야 함.

- 인도의 산업디자인 수수료는 2014년 디자인법 개정에 따라(2014년 12월 30일 발효) 신청인 자격을 두 가지로 세분화하여 (ⅰ)자연인, (ⅱ)자연인이 아닌 경우로 구분하고, 이에 따라 관납료 금액이 달라짐

- 디지털 서명이 있는 경우, 온라인 신청과 납부가 가능함

- 인도 특허청 비용 자세히 보기 :https://ipindia.gov.in/form-and-fees.htm

| [표 8] 인도 디자인 출원 비용 | ||||

|---|---|---|---|---|

| *단위: INR (KRW) | 특허 등록 관납료 | |||

| 자연인 | Small entity | Large entity | ||

| 기본 출원료 | 1,000 (15,570₩) | 2,000 (31,140₩) | 4,000 (62,280₩) | |

| 등록 디자인 검사료 | 500 (7,790₩) | 1,000 (15,570₩) | 2,000 (31,140₩) | |

| 디자인 등록부에 권리자 이름 등재 | 500 (7,790₩) | 1,000 (15,570₩) | 2,000 (31,140₩) | |

| 보정 | 500 (7,790₩) | 1,000 (15,570₩) | 2,000 (31,140₩) | |

※ 참고사항

- 환율 : 1USD = 1,303KRW로 환산하여 1의 자리에서 반올림

- 인도 디자인특허 존속기간은 10년이며, 연차료 납부 시 최대 15년까지 보호받을 수 있음

- 디자인특허를 추가로 등록할 경우, 디자인 개수 당 추가 등록료를 납부해야 함

| [표 9] 인도 디자인 등록 비용 | ||||

|---|---|---|---|---|

| *단위: INR (KRW) | 디자인특허 관납료 | |||

| 자연인 | Small entity | Large entity | ||

| 디자인특허 등록료 | 500 (7,790₩) | 1,000 (15,570₩) | 2,000 (31,140₩) | |

| 디자인 추가 등록료 | 200 (3,110₩) | 400 (6,230₩) | 800 (12,460₩) | |

| 갱신 | 2,000 (31,140₩) | 4,000 (62,280₩) | 8,000 (124,560₩) | |

| 실효 디자인 복원 | 1,000 (15,570₩) | 2,000 (31,140₩) | 4,000 (62,280₩) | |

※ 참고사항

- 환율 : 1INR = 15.57KRW로 환산하여 1의 자리에서 반올림

| [표 10] 출원서류 | |

|---|---|

| NO | 출원서류 |

| 1 | 출원서 3통 및 수수료 |

| 2 | 표장의 추가 표시 서류 5통 |

| 3 | 우선권 증명 서류 |

| 4 | 위임장 |

| 5 | 증명 표장의 경우 증명표장의 사용 규제 규약에 대한 사항 |

| 6 | 연속 상표의 경우에는 각각의 상표에 대한 추가 표시 서류 |

인도의 경우 출원이 있으면 필요서류 구비 여부 및 정식 여부를 심사하여 수리할지 결정한 후 수리하며 수리된 출원에 대해서 등록 여부를 구비하였는지를 심사함. 이때 출원 수수료의 5배에 해당하는 수수료를 납부하고 청구 이유를 기재한 선언서를 첨부하여 조기 심사를 청구할 수 있음.

출원공고 제도란 실체 심사 결과 거절 이유가 없거나 거절 이유가 해소된 경우 출원 공고하여 심사의 협력을 구하는 것임. 이의 신청을 통하여 공정성과 완전성을 담보하고 등록 후 발생할 수 있는 분쟁을 미연에 방지하기 위함.

우리나라는 상표법 제57조에서 심사관은 상표등록 출원에 대하여 거절 이유를 발견할 수 없는 때에는 출원공고 결정을 하여야 한다고 규정함. 출원 공개의 효과로 출원인은 제58조에 의한 손실보상청구권을 발생시킬 수 있고 제3자는 누구든지 제60조에 의한 상표등록 이의 신청을 할 수 있음. 다만 제40조 보정에 대한 보정 각하가 있는 경우 각하 결정 등본 송달일로부터 30일 경과 시까지, 출원인이 보정 각하 결정 불복심판을 청구한 때에는 심판의 심결 확정 시까지 심사를 중지하여야 하므로 출원공고도 보류됨.

이의 신청은 상표 출원에 대해서 공중에게 심사의 협력을 위한 제도. 실질적으로 모든 거절 이유에 대해서 심사관이 판단하고 모든 상표를 알고 있는 것은 사실상 불가능하기 때문에 상표 출원 공고가 된 후 일정 기간 동안 이의 신청을 할 수 있는 것으로 규정함. 이에 대해서 인도 및 우리나라 모두 출원 공고 제도를 두고 있으며 이의 신청은 이 출원 공고일을 기준으로 함. 우리나라는 출원 공고일로부터 2개월 내에 누구든지 이의 신청을 할 수 있는 것으로 규정함. 따라서 이 기간에 이의 신청이 있는 경우라면 심사관은 거절 이유가 있는지 여부를 판단하여 이의 신청을 받아들일지 여부를 결정하여야 함.

인도는 거절 이유를 발견할 수 없을 때 출원 공고를 하는 우리나라와는 달리 상표 등록 출원이 수리되는 대로 신속히 공고해야 한다고 규정함. 이의 신청기간은 출원 공고 후 3개월 내에 신청할 수 있는 것으로 규정하고 있으며 우리나라와 마찬가지로 누구든지 할 수 있는 것으로 규정함. 따라서 인도에서 역시 출원 공고가 있는 경우라면 누구든지 이의 신청을 통해 거절 이유가 있음을 주장할 수 있으며 이 때 심사관은 출원인에게 이의 신청에 대한 부분을 송달하여 진술 기회를 주며 이에 대해서 다시 판단해야 함.

상표 출원을 위해 출원 서류를 제출하면 심사관은 실질 심사를 거쳐서 거절 이유가 없는 경우 등록을 허여. 거절 이유가 있다면 의견 제출 기회를 주고 보정 또는 의견서 제출을 통해 거절 이유가 해소된 경우라면 등록을 허여하고 거절 이유가 해소되지 않은 경우라면 거절 결정함.

인도 상표법 제22조에서 출원에 대한 정정 및 보정에 대해서 규정함. 정정의 기준에 대해서는 등록 출원의 수리 전후를 불문하고 언제든지 가능한 것으로 봄. 다만 정정 및 보정에 있어서 실질적으로 상표의 내용이 변경되는 것은 인정되지 않고 출원서 내용이 실질적으로 변경되지 않는 정도의 보정은 허용되며 이때 일정의 양식을 갖추어 소정의 수수료를 납부하고 상표 사무국에 제출하여야 함.